SWAN序列在腦靜脈畸形診斷中的應用

蔣瑋麗,彭紅芬,張蔚,張東友

武漢市第一醫院 放射科,湖北 武漢 430022

腦靜脈畸形(Cerebral Venous Malformation,CVM)是腦血管畸形的一種,在過去極少見,有些病例只在臨床尸檢報告中被發現。隨著MRI及其新技術的發展與應用,越來越多的CVM被檢測出來。T2加權血管成像(T2-Star Weighted Angiography,SWAN)是一種利用不同組織間磁敏感差異進行成像的技術,對靜脈結構、血液代謝物及鐵質沉積的顯示十分敏感。本文將SWAN應用于CVM的診斷,通過與常規MRI序列的比較,探討其在CVM診斷中的價值。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取我院2011年7月~2013年10月經MRI檢查診斷的腦靜脈畸形患者15例,其中男9例,女6例,年齡27~76歲,平均年齡42歲。臨床表現為頭暈、頭痛9例,其中2例伴有腦膠質瘤,1例伴有基底節區出血,其余均于體檢時偶然發現。

1.2 方法

使用GE公司的Signa HDx 3.0T超導磁共振成像儀,進行常規平掃、SWAN及增強掃描。常規MRI檢查,層厚6.0 mm,層間距2.0 mm,FOV 24 cm×24 cm。主要掃描序列及參數如下。FSE序列:① T1FLAIR橫軸位,TR 1987 ms,TE 22 ms;② T2WI橫軸位,TR 3460 ms, TE 118 ms;③ T2FLAIR橫軸位,TR 8602 ms,TE 170 ms。SWAN序列:TR 74.6 ms,TE 31.8 ms,翻 轉 角 15°,ASSET2.0,FOV 24 cm×24 cm,矩陣416×320,掃描層厚2 mm,重建層厚6 mm。增強掃描對比劑采用Gd-DTPA,注射劑量為0.1 mmol/kg。

2 結果

CVM發病部位:15例中,11例位于幕上,其中額葉5例,頂葉3例,基底節區2例,同時累及顳頂交界區1例;4例位于幕下,其中左側小腦2例,右側小腦2例。所有病例均為單發病灶。

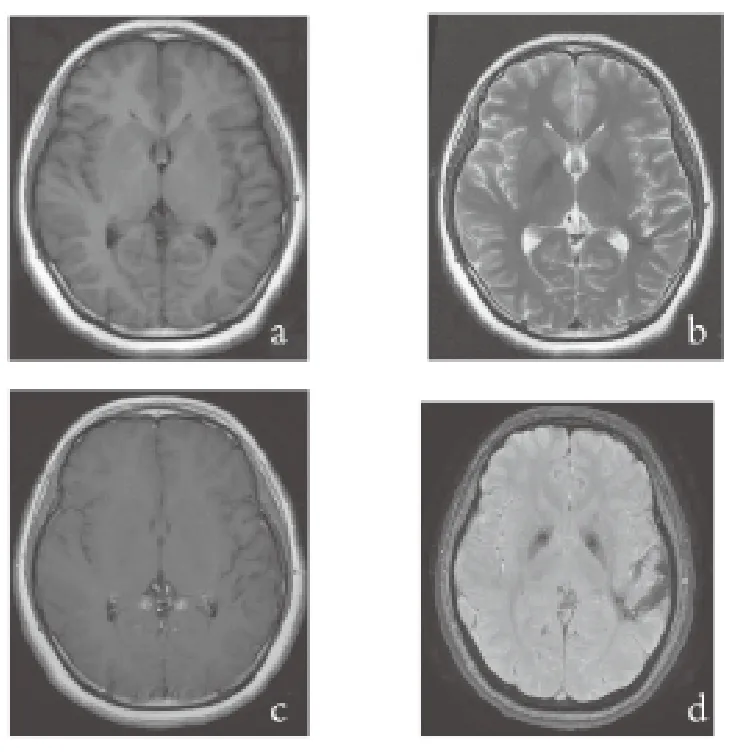

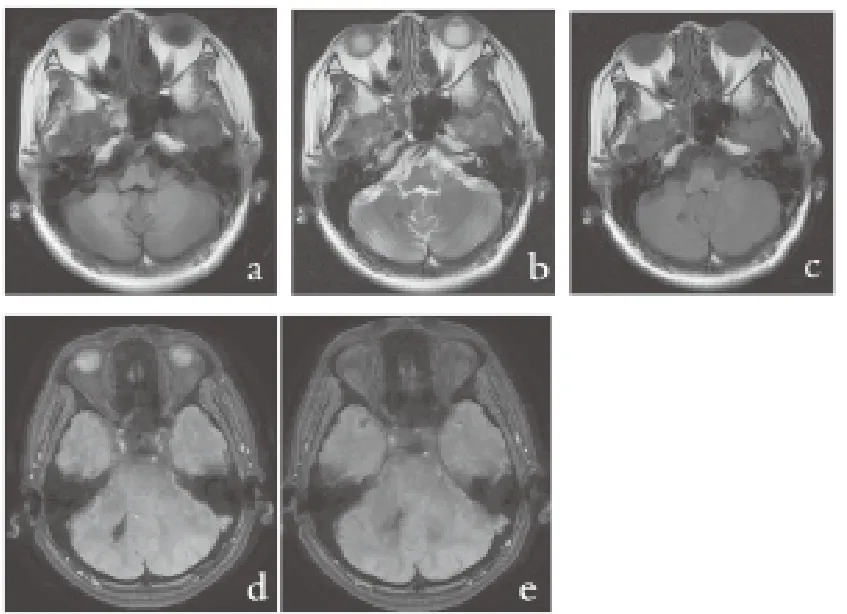

MRI信號表現:① MRI平掃顯示,15例中,引流靜脈呈長T1短T2流空信號12例(圖1a、1b,圖2a、2b),呈長T1長T2信號3例,髓靜脈均呈點狀或細條狀長T1長T2信號;T2FLAIR上引流靜脈呈流空的低信號(圖2c),髓靜脈為稍高信號;② MRI增強掃描顯示,12例引流靜脈及髓靜脈明顯強化,多條髓靜脈呈放射狀共同匯入引流靜脈,可見“海蛇頭”樣表現;3例引流靜脈及髓靜脈未見明顯強化(圖1c);③ SWAN序列顯示,引流靜脈及髓靜脈均呈顯著的低信號,表現為典型“海蛇頭”征,可顯示更多的髓靜脈,且特征性表現較增強掃描更為清晰(圖 1d,圖2d、2e)。

圖1 一例左顳頂葉交界區CVM患者的MRI圖像

圖2 一例右小腦CVM患者的MRI圖像

3 討論

SWAN是近些年發展起來的一種利用不同組織間磁化率的差異進行圖像對比的新成像技術,它采用三維梯度回波序列,具有高分辨率、高信噪比等特點[1]。SWAN對局部磁場不均勻引起的T2變化較為敏感,所以對于靜脈血管、血液代謝物及鐵質沉積的顯示有獨到優勢,在腦血管、腦腫瘤、腦外傷及神經變性病等中樞神經系統疾病的臨床診斷中具有重要價值。

腦組織中絕大多數磁敏感差異與血液中鐵的形式相關[2]。靜脈血中的脫氧血紅蛋白有4個不成對的電子,屬于順磁性物質,會導致局部磁場不均勻;而動脈血中的氧合血紅蛋白沒有不成對電子,與絕大部分腦組織均屬于抗磁性物質。他們之間磁化率的差異使靜脈血的T2時間比動脈和腦組織短,因此靜脈血的信號明顯低于動脈及周圍腦組織[3]。脫氧血紅蛋白此時可作為人體內源性對比劑,使SWAN不需使用對比劑或藥物就能清晰地顯示靜脈結構[4]。此外,由于磁化率不同,靜脈和其他腦組織在主磁場下形成不同的局部磁場,從而引起頻率的偏移[5],使靜脈血與周圍組織產生相位差。故需要選擇合適的回波時間,使靜脈與周圍腦組織的信號差達到最大,從而減少部分容積效應的影響并清晰地顯示靜脈結構。在SWAN圖像上也可以直觀地區分動靜脈結構,靜脈呈現黑的低信號,而動脈則因流入增強效應呈現亮的高信號。

腦靜脈畸形病因尚不清楚,目前多數學者認為,CVM系大腦或小腦半球穿支于白質內的小靜脈發育異常,或繼發于胚胎發育時期胎兒腦血管栓塞后的一種代償性發育結構[6-7]。由于其形成時間在腦動脈之后,所以只含靜脈成分而不伴有供血動脈或直接的動靜脈短路。CVM的組織特征為多支細小擴張的髓靜脈呈放射狀共同匯入一支或多支粗大的引流靜脈,呈典型“海蛇頭”征。病理上表現為擴張靜脈壁增生、纖維樣變性及鈣化,缺乏彈力纖維,畸形血管間有正常腦組織。由于所在區域缺乏正常的引流靜脈,其靜脈引流的功能則由CVM代償。CVM可發生于腦的任何部位,其中以額葉、大腦深部及小腦最常見,本組病例的部位分布與文獻報道一致[8]。CVM臨床表現主要取決于病變部位及是否合并其他疾病,多數患者臨床癥狀不明顯,主要表現為癲癇、頭痛、眩暈及出血等。本組9例患者有臨床癥狀,其中2例患者有腦膠質瘤,1例伴有基底節區出血,其臨床癥狀均與并發疾病相關,故有6例患者的臨床表現可能與CVM有關。

CVM的MRI平掃信號特征與其血管粗細及血流速度有關。引流靜脈由于管腔粗大且流速相對較快,流空效應明顯,通常表現為長T1短T2流空信號影。本組患者12例呈長T1短T2信號,3例呈長T1長T2信號,與部分學者報道一致[9]。血液不流空可能是由于引流靜脈擴張不明顯、流速緩慢所致,或是因掃描參數影響造成。髓靜脈纖細且流速緩慢,通常表現為點狀或細條狀長T1長T2信號,相對引流靜脈發現率低,容易漏診或誤診。本組1例發生于右側小腦半球的病灶就是如此,MRI常規平掃只能見到流空的引流靜脈而不見髓靜脈,髓靜脈在增強掃描及SWAN上才能夠得以清晰顯示。MRI增強掃描是診斷CVM的有效方法,能夠顯示平掃不易發現的細小髓靜脈,呈輻射狀匯聚于粗大的引流靜脈,形成典型的“海蛇頭”樣改變。本組12例可見此征象,只有少數強化不明顯。CVM多為管腔纖細、血流緩慢的靜脈結構,傳統采用的時間飛躍法(Time of Flight,TOF)及相位對比法(Phase Contrast,PC)的核磁共振血管造影(Magnetic Resonance Angiograpgy,MRA)對快血流的血管顯示較為理想,對于慢血流的血管敏感性低。有學者運用三維多層重疊薄塊采集(3 Dimensional Multi Overlapping Thin Slab Acquisition,3D-MOTSA)CE MRA檢查來避免由于血管湍流及血流緩慢所致的信號丟失,能夠真實地反映血管病變,直觀地顯示引流靜脈及髓靜脈[10]。但由于3D-MOTSA CE MRA成本高、檢查時間長,而且對比劑不良反應的報道逐年增多,故不適合用于常規掃描序列。數字減影血管造影雖是診斷CVM的金標準,但具有創傷性,也不能顯示血管以外的腦實質病變,故臨床上并不作為首選。而SWAN對靜脈的成像依賴于不同組織磁化率的差異,不會受血液流速的干擾,易于顯示慢血流的靜脈結構,對于檢測靜脈畸形高度敏感。

總之,SWAN對CVM的顯示優于其他常規序列,能更清晰地顯示引流靜脈與髓靜脈,甚至發現一些隱匿的小血管畸形,可作為CVM診斷的常規檢查序列應用于臨床。

[1]Thomas B,Thamburaj K,Kesavadas C,et al.Clinical application of susceptibility weighted MR imaging of the brain-a pictorial review[J].Neuroradiol,2008,50(2):105-116.

[2]Haacke EM,Cheng YN,House W,et al.Imaging iron stores in the brain using magnetic resonance imaging[J].J Magn Reson Imaging,2005,23(1):1-25.

[3]張菁,萬常華,羅馨,等.ESWAN序列同次采集顱腦MRA及MRV[J].放射學實踐,2010,25(7):726-729.

[4]Sehgal V,Delproposto Z,Haacke EM,et al.Clinical applications of neuro imaging with susceptibility weighted imaging[J].J Magn Reson Imaging,2005,22(4):439-450.

[5]Hoogenraad FG,Reichenbach JR,Haacke EM,et al.In vivo measurement of changes in venous blood-oxygenation with high resolution functional MRI at 0. 95 Tesla by measuring changes in susceptibility and velocity[J].Magn Reson Med,1998,39(1):97-107.

[6]賀丹,黃勃源,陳德強,等.3.0T磁共振SWI對顱內靜脈血管瘤的診斷價值[J].臨床放射學雜志,2009,28(4):460-463.

[7]周文輝,易長虹,劉四斌.腦靜脈畸形的MRI表現及其診斷價值[J].臨床放射學雜志,2006,25(3):222-224.

[8]王任水,李晶,曲林濤.兩種磁共振血管成像序列對腦靜脈畸形的比較影像學研究[J].中國醫療設備,2012,27(9):160-162.

[9]吳新生,盧光明,鄭玲,等.腦靜脈性血管瘤的影像學診斷[J].臨床放射學雜志,2008,27(12):1621-1624.

[10]黃源義,胡久益,劉四斌,等.腦靜脈畸形的MRI診斷[J].罕少疾病雜志,2005,12(3):5-7.