基于肌電反應的合谷穴與面口部聯系機制研究

譚奇紋 于曉華 楊振杰 吳富東 劉 穎

(山東中醫藥大學,濟南,250011)

基于肌電反應的合谷穴與面口部聯系機制研究

譚奇紋 于曉華 楊振杰 吳富東 劉 穎

(山東中醫藥大學,濟南,250011)

目的:運用肌肉電生理學方法,研究合谷穴區與面口部之間的特異性聯系及其規律。方法:針刺健康成年及老年志愿者、按壓健康嬰兒志愿者合谷穴觀察對面部肌肉的肌電活動的影響。結果:針刺20~30歲健康成年志愿者合谷穴,肌電反應與同側及對側口輪匝肌最相關;針刺65~75歲健康老年志愿者合谷穴,肌電反應與同側及對側口輪匝肌、咬肌最相關;按壓2~6個月月齡的嬰兒合谷穴,面部肌電出現率可達100%。結論:合谷穴與面口部之間存在“體表-體表”的相對特異性聯系,此種聯系與年齡因素密切相關。

肌電;面口合谷收;體表-體表相關

“經脈所過,主治所及”循經遠道取穴的治療原則,反映了經脈“體表-體表”之間存在密切聯系。經典歌賦《四總穴歌》闡釋了經脈“體表-體表”之間存在特異性聯系。通過記錄不同年齡人群針刺或按壓合谷穴面口部肌電反應,并與后溪穴對照,試圖揭示“面口合谷收”所體現的體表遠隔部位間的特異性聯系,為“體表-體表相關”理論提供一定的科學依據。

1 對象與方法

1.1 受試對象 本研究于2011年3月至7月納入2~6個月月齡的嬰兒健康者、20~30歲的成年健康志愿者、65~75歲的老年健康志愿者;受試者來自山東中醫藥大學、山東中醫藥大學附屬醫院針灸科及濟陽縣中醫院兒科。所有受試者均簽署知情同意書。

1.2 研究方法

1.2.1 取穴 參照1991年中華人民共和國國家標準《經穴部位》選取合谷、后溪穴。

1.2.2 針具 采用蘇州醫療用品廠有限公司生產的“華佗牌”針灸針,規格0.30 mm×40 mm。

1.2.3 記錄儀器 成都泰盟科技有限公司生產的BL-420S生物功能實驗系統及Alpine bioMed ApS生產的Tab粘貼電極。

1.2.4 操作方法 受試者仰臥放松,左側面部口輪匝肌、咬肌、顴肌、提上唇肌、額肌區域處皮膚使用75%醫用乙醇脫脂,并用磨砂膏去角質后,粘貼表面電極(記錄電極和參考電極),并分別用導線連接BL-420S生物功能實驗系統,左前臂處粘貼表面電極并連接地線,記錄參數為G=1mv,T=0.01s,F=1kHz,掃描速度250 msdiv。

雙側合谷、后溪穴常規消毒后,以毫針分別直刺(15±5)mm,得氣后行平補平瀉手法[小幅度均勻地提插、捻轉手法,提插幅度(3±1)mm,捻轉角度<180度,頻率約100次min]3min,強度以受試者能耐受為度,共留針15min。

嬰兒應用彈簧棒垂直按壓,按壓力度以彈簧刻度下陷5mm為度,按壓時間為每穴30s。

觀察時間為上午8:00—11:00,下午2:00—6:00。環境溫度(25±3)℃,濕度40±10%。所有受試者均安靜休息30 min后進行試驗。

為減少誤差,對受試者采用自身對照的方法,按照左側合谷→右側合谷→左側后溪→右側后溪的順序依次觀察。為避免針刺出現疊加或延遲效應引起試驗誤差,兩穴針刺之間相距5 d以上。為減少施術手法不同造成試驗結果的差異,本試驗所有操作均由同一術者完成。

1.3 統計學方法 應用SPSS軟件包(17.0)進行分析,計數資料用χ2檢驗或秩和檢驗。

2 試驗結果

2.1 針刺20~30歲健康成年志愿者合谷及后溪穴,面口部肌電反應

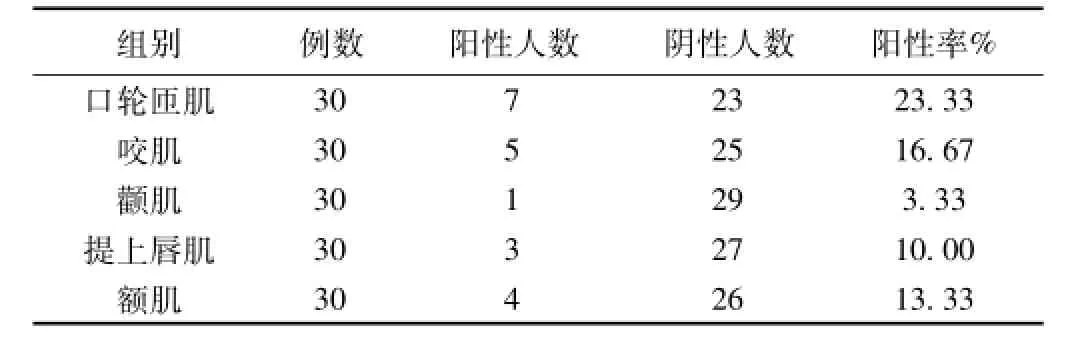

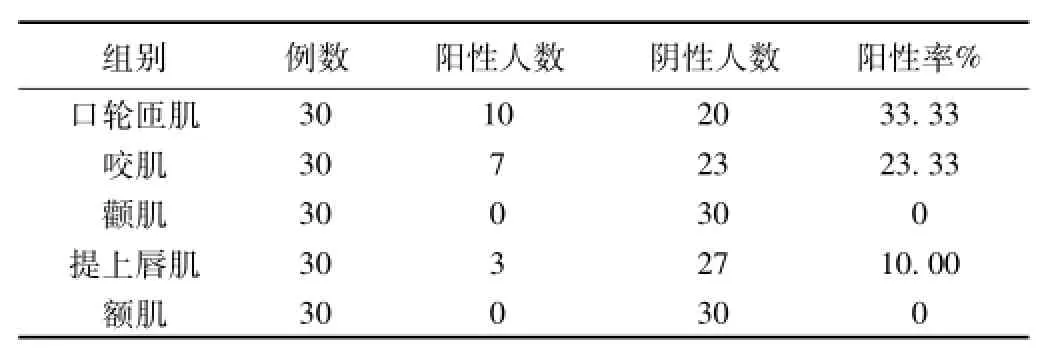

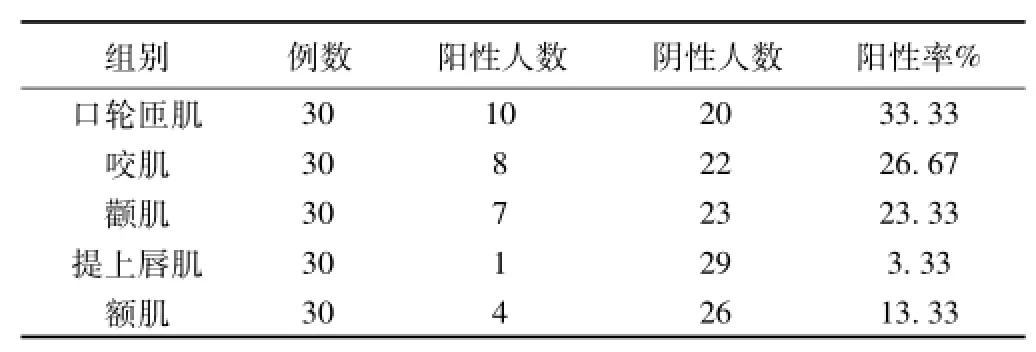

2.1.1 針刺20~30歲健康成年志愿者合谷穴,面口部肌電反應 見表1、表2。由表1見,針刺左合谷穴,記錄同側面部各部位肌電反應,肌電反應主要出現在口輪匝肌、咬肌。經統計學分析,各記錄部位間比較均無統計學意義(P>0.05),說明合谷穴與同側面口相關。表2見,針刺右合谷穴,記錄對側面部各部位肌電反應,肌電反應主要出現口輪匝肌、顴肌。經統計學分析,口輪匝肌肌電反應與各記錄部位的肌電反應比較均有統計學意義(P<0.05),其余各部位間肌電反應比較無統計學意義(P>0.05),說明合谷穴與對側口輪匝肌有相對特異性聯系。

表1 左合谷穴對左面部肌電反應的影響

表2 右合谷穴對左面部肌電反應的影響

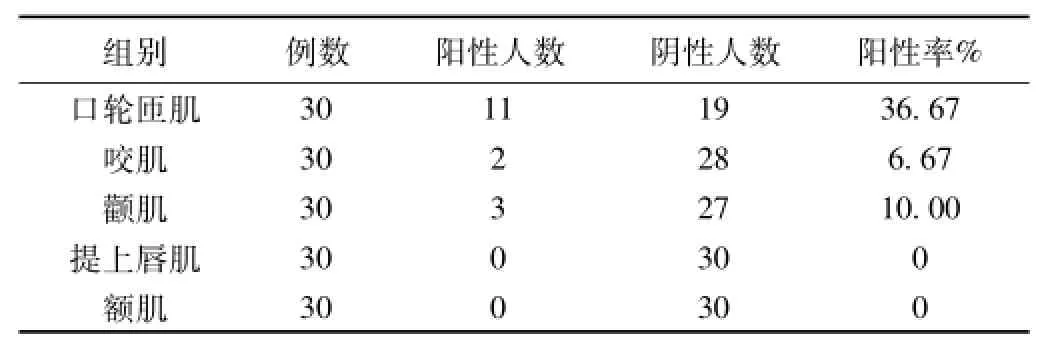

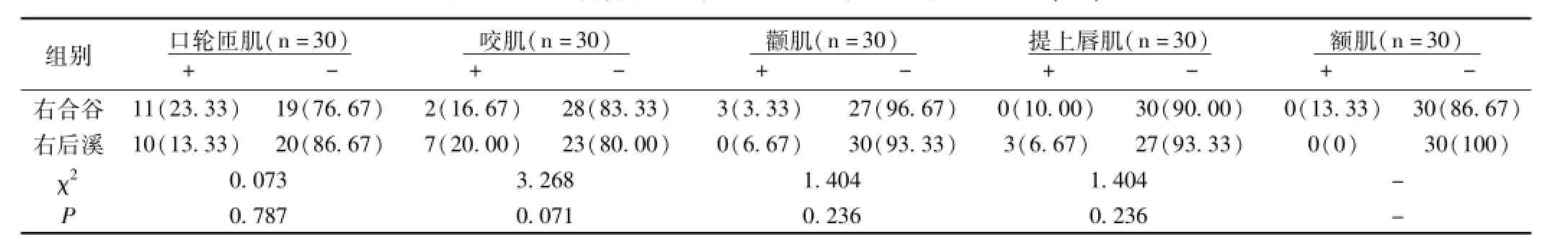

2.1.2 針刺20~30歲健康成年志愿者后溪穴,面口部肌電反應 見表3、表4。由表3可見,針刺左后溪穴,記錄同側面部各部位肌電反應,肌電反應主要出現咬肌、口輪匝肌。經統計學分析,各記錄部位間比較均無統計學意義(P>0.05),即同側后溪與面口部具有相關性。由表4可見,針刺右后溪穴,肌電反應主要出現口輪匝肌、咬肌。經統計學分析,口輪匝肌肌電反應與提上唇肌比較有統計學意義(P<0.05),而與咬肌比較無統計學意義(P>0.05),咬肌與提上唇肌之間比較亦無統計學意義(P>0.05),說明后溪穴與對側口輪匝肌間有相對特異性聯系。

表3 左后溪穴對左面部肌電反應的影響

表4 右后溪穴對左面部肌電反應的影響

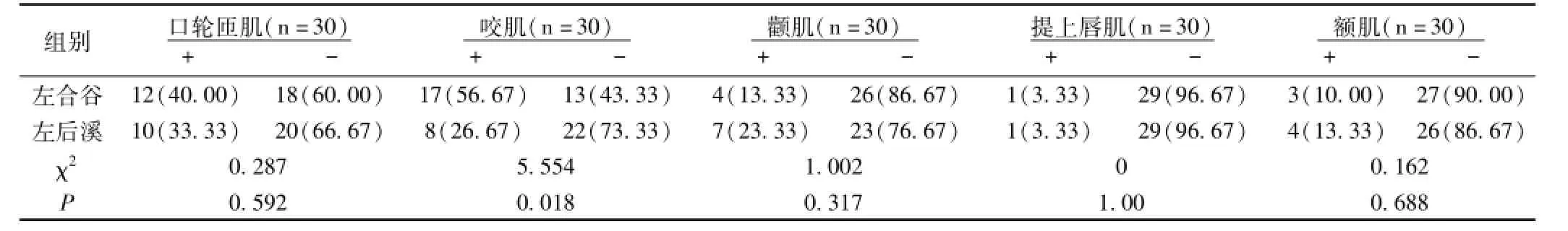

2.1.3 針刺20~30歲健康成年志愿者合谷、后溪穴,面口部肌電反應比較 見表5、表6。表5見,左合谷與后溪穴對于左側口輪匝肌、咬肌、顴肌、提上唇肌、額肌肌電的影響比較均無統計學意義(P>0.05),說明合谷及后溪穴均與同側面口部存在聯系。但合谷穴與面口部之間的聯系較后溪穴更廣泛。表6見,提示合谷穴與對側口輪匝肌、咬肌、顴肌相關,后溪穴與對側口輪匝肌、咬肌、提上唇肌相關。右側合谷與后溪穴對其肌電的影響比較均無統計學意義(P>0.05)。

上述結果說明,針刺20~30歲年齡段的健康成年志愿者合谷及后溪穴,面口部均可出現肌電反應,合谷及后溪穴與面口部均存在聯系,但合谷穴與面口部之間的聯系更加密切。

2.2 針刺65~75歲健康老年志愿者合谷及后溪穴,面口部肌電反應

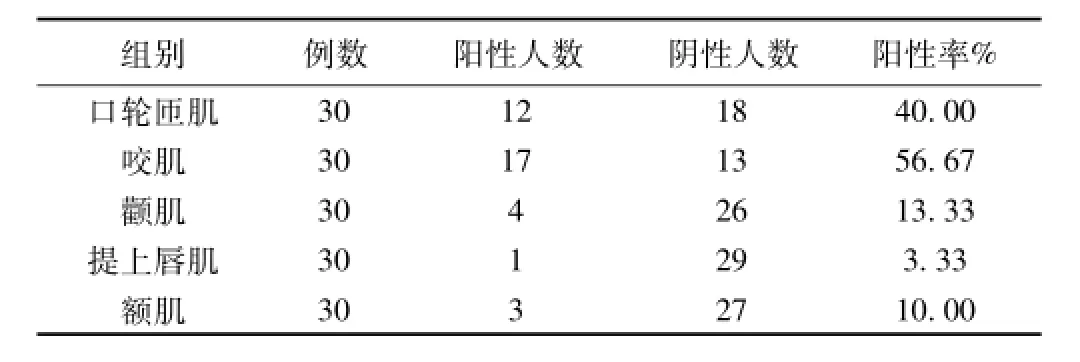

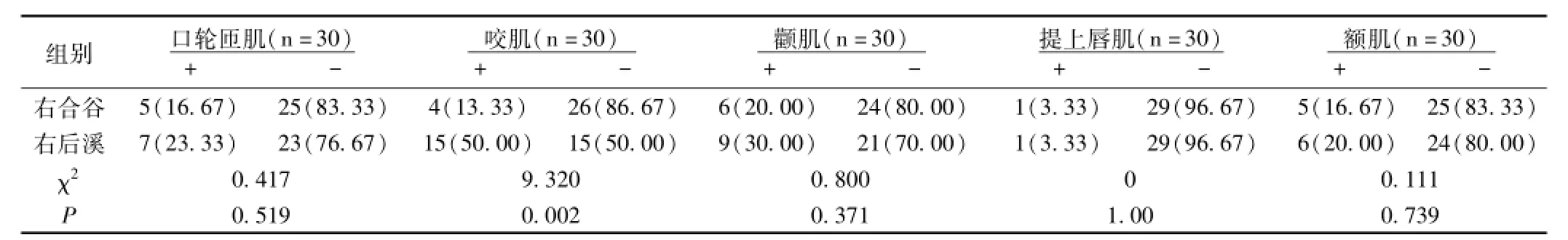

2.2.1 針刺65~75歲健康老年志愿者合谷穴,面口部肌電反應 見表7、表8。表7見,針刺左合谷穴,記錄同側面部各部位肌電反應,肌電反應主要出現咬肌、口輪匝肌。經統計學分析,口輪匝肌或咬肌與顴肌、提上唇肌、額肌間比較均有統計學意義(P<0.05),但口輪匝肌與咬肌間無統計學意義(P>0.05),其余各組間亦無統計學意義(P>0.05),提示合谷穴與同側口輪匝肌、咬肌有相對特異性聯系。表8見,針刺右合谷穴,記錄對側面部各部位肌電反應,肌電反應主要出現在顴肌、口輪匝肌。但各記錄部位間均無統計學意義(P>0.05),說明合谷穴與對側面口部有聯系,即對側合谷-面口部相關。

表6 針刺右合谷、后溪穴對左面部肌電的影響 人(%)

表7 左合谷穴對左面部肌電反應的影響

表8 右合谷穴對左面部肌電反應的影響

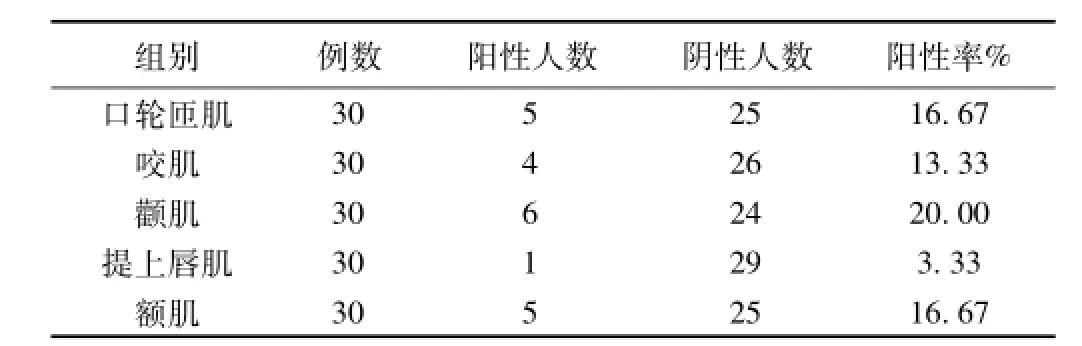

表9 左后溪穴對左面部肌電反應的影響

表10 右后溪穴對左面部肌電反應的影響

2.2.2 針刺65~75歲健康老年志愿者后溪穴,面口部肌電反應 見表9、表10。由表9可見,針刺左后溪穴,記錄同側面部各部位肌電反應,肌電反應主要出現口輪匝肌、咬肌、顴肌。經統計學分析,口輪匝肌組、咬肌組與提上唇肌組間比較有統計學意義(P<0.05),其余各組間比較均無統計學意義(P>0.05),提示相對于提上唇肌,后溪穴與同側口輪匝肌、咬肌間聯系更密切。由表10可見,針刺右后溪穴記錄對側面部各部位肌電反應,肌電反應主要出現咬肌、顴肌、口輪匝肌。經統計學分析,咬肌肌電與口輪匝肌、提上唇肌及額肌比較均有統計學意義(P<0.05),顴肌肌電與提上唇肌肌電比較亦有統計學意義(P<0.05),其余各組間比較則均無統計學意義(P>0.05),說明后溪與對側咬肌、顴肌密切相關。

2.2.3 針刺65~75歲健康老年志愿者合谷、后溪穴,面口部肌電反應比較 見表11、表12。表11見,對于左側口輪匝肌、顴肌、提上唇肌、額肌部位,左側合谷與后溪穴對其肌電的影響比較均無統計學意義(P>0.05),說明合谷及后溪穴與同側口輪匝肌、顴肌、提上唇肌、額肌之間的聯系無差異。對于左側咬肌,左側合谷穴與后溪穴比較有統計學意義(P<0.05),說明后溪穴與同側咬肌之間的聯系較合谷穴密切。表12見,對于左側口輪匝肌、顴肌、提上唇肌、額肌部位,右側合谷與后溪穴對其肌電的影響比較均無統計學意義(P>0.05),說明合谷及后溪穴與對側口輪匝肌、顴肌、提上唇肌、額肌之間的聯系無差異。對于左側咬肌,右側合谷穴與后溪穴比較有統計學意義(P<0.05),說明后溪穴與對側咬肌之間的聯系較合谷穴密切。

表11 針刺左合谷、后溪穴對左面部肌電的影響 人(%)

表12 針刺右合谷、后溪穴對左面部肌電的影響 人(%)

2.3 按壓2~6個月月齡健康嬰兒志愿者合谷及后溪穴,面口部肌電反應 觀察2~6個月月齡的嬰兒30人,分別按壓左右合谷及后溪穴均引起嬰兒面部運動,面部肌電的出現率為100%。面部運動均由口周引起,可牽涉至咬肌、顴肌、額肌部位,甚至整個面部,表現為努嘴、吸吮、鼻翼煽動、睜眼等動作。

3 討論

經脈“體表-體表”之間的聯系,目前國內外還少見有研究報道,基于“面口合谷收”經典理論,借助肌電信號進行面部多部位多肌群客觀檢測與評價經脈“體表-體表”之間是否存在特異性聯系的國內外尚未見到相關報道。

本研究觀察20~30歲健康成年志愿者,共600個部位,其中70個部位出現肌電反應,陽性率最高的部位為針刺右側合谷穴后,左側口輪匝肌的肌電反應,為36.67%;觀察65~75歲年齡段健康老年志愿者,共600個部位,其中126個部位出現肌電變化,陽性率最高的部位為針刺左側合谷穴后,左側咬肌的肌電反應,為50.00%;觀察2~6個月月齡的嬰兒30人,分別按壓左右合谷穴均引起嬰兒面部運動,面部肌電的出現率為100%。

研究還初步證實了這種“面口-合谷”“體表-體表”之間的特異性聯系,存在與年齡相關的變化趨勢。按壓嬰兒左右合谷及后溪穴引出100%,面部肌電反應;Pedroso和Rotta兩位學者也報道了,按摩小兒的手掌時可引起嬰兒約每秒鐘1次的口腔運動反應[1]。20~30歲年齡段的健康成年人群中,肌電反應率逐漸降低;65~75歲年齡段的健康老年人的肌電陽性率較成年人明顯升高。提示“體表-體表”間的特異性聯系規律與年齡因素密切相關,即“面口-合谷”間的特異性聯系與神經系統的發育、成熟、衰老狀態有關。

我們的研究證實合谷穴與面口部存在特異性的聯系,雖然還不能證實“面口-合谷”的聯系現象是一種普遍現象,但以肌電反應為客觀檢測指標驗證了在一定人群中存在這種“體表-體表”之間的特異性聯系。有資料也報道,針刺或按壓合谷穴區時,90%以上的新生兒和50%左右的健康人面部肌肉的反應可用肌電圖儀記錄到,但不能用肉眼察覺[2-3]。

根據現有資料,可以說明分別來自合谷穴區和同側口面部的感覺傳入信息可在感覺神經系統的第二級傳入(脊髓背角)、第三級傳入(丘腦)和大腦感覺皮層同一區域、甚至在同一神經元上發生傳入信息會聚和相互影響。

例如,有報道[4]在猴頸部脊髓背角第1~3節段記錄到一些分別對同側手腕背外側面、合谷穴區以及同側頭面頸部刺激發生共同反應的感覺傳入會聚神經元,提示在脊髓水平存在合谷穴區與頭面部神經傳入信息的匯聚和整合。Rose等[5]在丘腦水平的同一區域,用粗電極同時記錄到來自猴前肢手腕部合谷穴區和同側頭面及口部刺激發生神經傳入的激活反應。Padberg等[6]發現在丘腦前核和腹后內側核,位于合谷穴區或面口部的感受野神經元常毗鄰而居,而有些神經元的外周感受野則同時位于合谷穴區和口周部。Lund等[7]發現感受野在合谷穴區的神經元與感受野在下頜和面頰的神經元緊密相鄰。

可見,無論在脊髓、丘腦,還是大腦皮層,拇指外側合谷穴區與面口部都存在著密切的聯系,這可能是“面口合谷收”,經脈“體表-體表”間聯系的相關解剖學基礎。

[1]Pedroso FS,Rotta NT.From the foot-mouth reflex to the hand-mouth reflex.Acontinuum of responses to appendicular compression[J].ArpNeuropsiquiatr,1997,55(2):186-192.

[2]Caccia MR.Osio M,Mangoni A.The palmomental reflex from mechanical stimulation in normal man:normative data[J].ElectromyogrClinNeurophysiol,1991,31(3):151-156.

[3]Jacobs L,Gossman d.Three primitive reflexes in normal adults[J].Neuroloqy,1980,30(2):184-188.

[4]Weinberger NM.Dynamic regulation of receptive fields and maps in the adult sensory cortex[J].Annu Rev Neurosci,1995,19:129-158.

[5]Rose J,Mountcastle VD.Touch and Kinesthesis Neurophysiology I[J]. ed:Field J.American Physiological Society,1959:387-429.

[6]Padberg J,Cerkevich C,Engle J,et al.Thalamocortical connections of parietal somatosensory cortical fields in macaque monkeys are highly divergent and convergent[J].Cerebral Cortex,2009,19:2038-2064.

[7]Lund JP,Sun GD,Lamarre Y.Cortical reorganization and deafferentation in adult macques[J].Science,1994,265:546-548.

(2014-12-08收稿 責任編輯:洪志強)

Study of specific relations between“Hegu”point and mouth-face region mainly based on EMG

Tan Qiwen,Yu Xiaohua,Yang Zhenjie,Wu Fudng,Liu Ying

(Shandong University of TCM,Jinan 250011,China)

Objective:To explore the specific relations between“Hegu”point and orofacial region mainly based on EMG.Methods:The healthy adults and the aged volunteers were acupunctured and the healthy infants were pressed on“Hegu”point to observe the effects of EMG in orofacial muscles.Results:For the healthy volunteers aged 20~30 acupunctured at“Hegu”point,the EMG response is most related with the ipsilateral and contralateral orbicularisoris muscles.For the old healthy volunteers aged 65~75 acupunctured at“Hegu”point,the EMG response is most related with the both side of orbicularisoris muscles and masseter.For the healthy babies between 2 and 6 months old pressed on“Hegu”point,the occurrence rate of the EMG of the facial muscles was 100%.Conclusion:There is specific correlation of the body surface-surface between“Hegu”point and the orofacial region,which is closely related to age factor.

EMG;Hegu(LI 4)is indicated for orofacial disorders;Surface surface-surface correlation

R224.1

A

10.3969j.issn.1673-7202.2014.12.002

國家重點基礎研究發展計劃(“973”計劃)項目(編號:2010CB530502)

譚奇紋(1962—),女,山東濰坊人,教授,博士研究生導師,研究方向:腧穴配伍規律與臨床應用研究