基本醫療服務與基本公共衛生服務的統籌管理探索

——英國國家醫療服務體系改革的啟示與思考

李 明,張 韜,王洪興

2006年起,我國開始探索新一輪醫療改革。社區衛生服務中心的建設、家庭醫生責任制的建立、基本公共衛生服務的立項與實施,都是改革道路上為人稱道的里程碑。一級衛生保健系統的建立與完善充分體現了“從以醫療為主,到以預防為主”的世界醫療改革總體趨勢。在此過程中,筆者作為一級醫療機構的管理人員,意識到我國的醫療保障體系與英國的國家醫療服務體系(NHS)頗有相似之處。本文通過比對兩國間醫療保障體系發展歷程與改革變遷,結合新一輪醫療改革的基本方針和工作要點,提出在一級醫療機構中基本醫療服務與基本公共衛生服務進行統籌管理的方式,并進行探討。

1 世界各國醫療保障模式及其發展方向

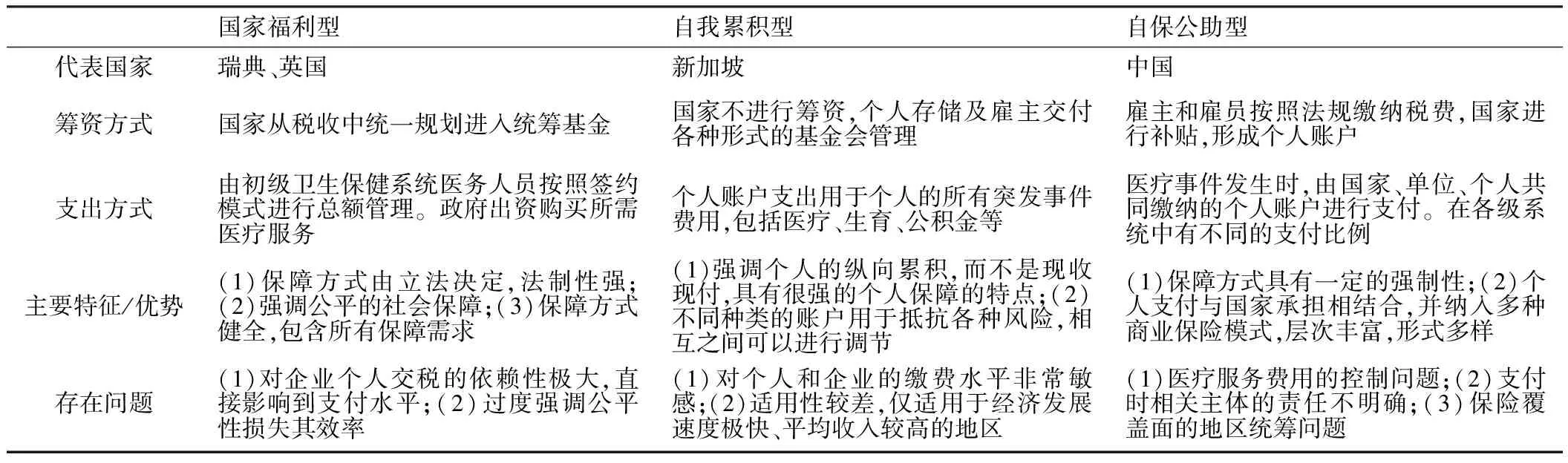

當前世界各國的醫療保障及支付系統大致分為國家福利型、自我累積型和自保公助型三類。其中,國家福利型以瑞典、英國為代表;自我累積型以新加坡和部分非洲國家為代表;自保公助型以德國[1]、中國、美國及許多歐洲發達國家為代表。三者在籌資、管理、支付等方面各有特色,見表1。

表1 三種不同醫療保障系統的比較

由表1可以看出,上述三種模式各有其優勢,總體而言,各個保障模式都在向真正現代意義的保障模式發展,改革的趨勢普遍趨同于國家、用人單位、個人共同分擔社會保障的責任,一方面可以確保社會保障的覆蓋面,讓人人都能夠享受社會保障;另一方面,通過調整參與保障人員之間的經費承擔比例,確保社會醫療保障在適度水平上可持續保障[2]。

我國的醫療保障模式經過多年的發展,逐步建立起了城鎮居民、城鎮職工、新農合三種不同的保障及支付模式;輔以部分的商業保險[3]。本質上屬于自保公助模式,代表了當下醫療保險籌資與支付模式的發展方向與最佳解決方案。由國家統籌籌資,解決某一人群的公平性問題;由國家為民眾購買基本醫療和基本公共衛生服務,解決公共產品的公益性問題。同時,由于經濟發展水平的限制,在支付過程中,我們也遇到了許多問題。比如,醫療的服務費用支出如何控制與進行測算?醫療保障的金額應該如何管理以做到成本效益比例的最大化?

2 英國NHS及卡梅倫政府醫改

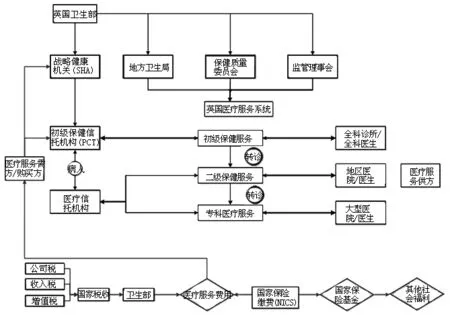

2.1 卡梅倫政府醫改之前的英國醫療系統[4]英國NHS是世界上最悠久、最健全的國民醫療健康保障系統,具有一百多年的歷史。發展至上世紀末,已經成為了真正管理英國人“從襁褓到墳墓”的健全的醫療保障系統。其基本構成見圖1。

NHS的基本框架結構:從醫療服務的等級角度劃分,英國的醫療保健服務是由初級保健服務、二級保健服務、專科醫療服務三級梯度形成的。初級保健服務是醫療保健中的主體[5],由全科診所和全科醫生實行對應地區的患者簽約制,實行地區醫療費用的總體管理。全科醫生既是初級醫療保健的服務提供者,也承擔著健康“守門人”的作用,不僅負責疑難病癥的轉診,更整體把控地區簽約人群的總體費用,相當于地區健康的“CEO”。

圖1 卡梅倫政府醫改之前的醫療保障系統構架

Figure1 Medical security system framework before Cameron government reform

同時,在管理上,醫療服務體系由衛生部直接負責經費、政策、標準控制等工作。衛生部下設10個戰略健康機關規劃區域衛生行為,主要負責醫療行為的監督和醫生的績效管理。同時,醫療服務信托機構和初級保健信托機構作為經費管控機構,行使獨立法人的工作,代表政府購買醫療服務,起到了分離醫療服務供者與購買者的作用。

其中,初級保健信托機構是整個醫療系統的中樞。在卡梅倫政府醫改之前,衛生保健預算的80%以上都是通過初級保健信托機構調配或劃撥給服務提供方(醫院)。初級保健信托機構與全科診所(醫生)之間構成契約關系。全科醫生與區域人口之間實行簽約制,當全科醫生提供初級衛生保健服務時,與初級保健信托機構簽訂績效合同。初級保健信托機構根據簽約人數以及醫療行為向全科醫生支付款項。

2.2 卡梅倫政府醫改的措施[6]英國的NHS在追求高福利水平與公平性的同時,也以政府的巨大財政壓力和低效率為代價。卡梅倫政府從2011年起對NHS進行了大刀闊斧的改革。主要改革點在于:第一,建立專家委員會,根據循證醫學基礎,進行醫療服務規范和收費價格的重新梳理。第二,成立“全科醫生聯合會”,使全科醫生能夠自由執業。高水平的全科醫生能夠通過對地區人群更高水平的健康維護獲得更多的績效獎勵。同時聯合會對全科醫生起到監督和規范的作用。第三,引入市場競爭機制。取消初級保健信托機構,所有的醫療服務信托體系轉變或加入基金機構,受到專門的健康理事會監管。第四,設立健康國務大臣與醫療服務委員會,制定疾病的治療規范和政策規范,推進公共健康服務。同時下設健康監管機構和監管理事會,分別對醫師行為和基金會的經濟行為進行監控。

3 NHS的改進與我國醫療保障制度進展的對比

卡梅倫政府的醫療系統改革與我國的醫療改革是具有一些共通之處的。

自從建國以來,我國的醫療服務體系重心從“公費醫療”走向“重醫輕防”,再發展至“以防養醫”“醫防并重”,這樣的發展趨勢體現出我國隨著經濟的發展和科學技術的提高不斷健全醫藥制度,為保障全人群健康而努力。

與英國的初級衛生醫療機構類似,我國一級醫療機構承擔著地區人口的公共衛生服務、基本醫療服務、社區患病人群的雙向轉診等任務。2012年起,家庭醫生責任制開始在我國的許多城市推行,為對應社區內的居民提供預防、保健、醫療、康復、健康教育以及計劃生育技術指導“六位一體”服務。以上海市浦東新區為例,截至2013年12月,浦東新區的家庭醫生責任制簽約率已經達到37.9%[7]。在家庭醫生責任制的推行過程中,家庭醫生和社區衛生服務中心(鄉鎮衛生院)的“健康守門人”功能得到了進一步的加強和體現。同時,“雙向轉診”“首診在社區”等服務措施,體現了一級醫療保健機構在檔案管理、疾病控制、轉診制度上的地位和作用。

2011年,國家醫改方案明確提出:將基本醫療衛生制度作為公共產品向全民提供。這一理念可謂“醫改之魂”,是以人為本的科學發展觀在醫療衛生領域最深刻、最具體的體現,也是指導處理好醫療衛生領域政府與市場、公平與效率等重大關系的根本指南。作為基本衛生服務中的兩大產品,基本醫療和基本公共衛生服務在一級醫療機構中的關系如何呢?筆者認為,個人的健康狀態向疾病狀態轉移是呈漸進發展的,疾病的發展過程是一個連續的、不可割裂的過程。隨著社會經濟發展,對疾病的干預也在不斷前移,從治療向預防、排除高危因素轉化,基本公共衛生服務項目正是國家針對疾病的一級預防和二級預防而設定的。站在居民整體健康的角度而言,基本公共衛生服務的內容實際上是從基本醫療服務中延伸上溯而來,兩者并不是兩個系統,而應當是連續的、統一的。

在西方先進國家的健康管理中,“基本醫療”和“基本公共衛生”的概念從未分離過,筆者認識到,他國醫改和我國醫療改革最大的共通之處便是:應當進一步強調初級衛生保健在個人整個生命過程中的健康干預,這與我國現有醫改“關口前移、重心下沉、預防為主”的思維是一致的。

4 基本醫療與基本公共衛生服務的統籌探索——進一步發揮“健康守門人”作用

目前,國家醫改取得實質性成果,醫改進入深水區,但“重醫輕防”的工作思維依然存在。其一,基本公共衛生服務未納入到醫療保障體系支付范圍、享受到基本醫療服務的待遇;其二,基本公共衛生服務項目未價值量化、體現醫務人員的勞動價值;其三,老百姓對基本醫療服務和基本公共衛生服務所帶來的自我感受不同,前者需求大于后者,形成前者供給大于后者。同時,基本公共衛生服務與基本醫療之間存在著兩方面的壁壘,其一,對于居民而言,是否接受了數量足夠、質量優良的基本公共衛生服務后切實降低了醫療費用?其二,對于全科醫生(社區內基本衛生保健的實施者)而言,基本公共衛生服務實施的效果如何?基本公共衛生服務本身的勞動價值如何衡量?是按照實施情況衡量還是應當按照績效情況衡量呢?

從長期來看,醫療服務體系的變遷是從以醫療為重心轉向以疾病預防為重心,基本公共衛生服務的項目內容絕大多數是針對疾病的預防、管控而設立的。對疾病的高危因素進行及早的干預,對社區人群進行公共衛生的全面管理,才能夠切實降低疾病的發生,從而控制醫療事件的發生,達到促進人群健康、控制衛生經費的目的。

只有從經費開始管控,把握基本公共衛生服務與基本醫療服務之間的關系,進行兩者的統籌管理,才能夠達到上述的目的。這是筆者從多國醫療保障系統的演化過程中,參照我國的國情得出的結論。

5 “雙基統籌”需要進行的工作

完成基本醫療與基本公共衛生服務的統籌管理,需要從經費、人員勞動、績效考核等多個方面進行探索,大致有以下幾個方面。

5.1 明確基本公共衛生服務的單個項目價值 目前社區衛生服務中心(村衛生院)進行基本公共衛生服務時,均參照2013年國家基本公共衛生服務規范進行。項目雖然明確,但缺乏相應的價值體現。社區內居民享受服務時無需付費,不代表國家未對其進行支出。因此,進行“雙基統籌”的第一步,就是賦予各個基本公共衛生服務以項目價值,從而完成與基本醫療項目的對接。

5.2 明確基本醫療項目的服務目錄及相應價值 基本醫療項目,應當是醫療事件發生后患者在一級醫療機構內就診支付給醫生的費用。當下的支付模式中,醫療費用僅僅體現于“門診費用”“住院費用”等簡單的總額,或臨床中進行實際操作產生的費用。許多費用將人力費用與器材藥品費用混雜于一起計算,醫生在實際診療過程中的價值無從體現。建立基本醫療項目的服務內容的過程應當與國家基本公共衛生服務規范相接軌,參照卡梅倫政府醫療改革中建立專家委員會的方法,對基本醫療事件中的各個醫療行為進行項目操作規范和價值核定。

5.3 建立基本醫療與基本公共衛生服務之間的績效考核機制 在完成上述兩個步驟后,基本醫療服務與基本公共衛生服務的服務項目、操作規范與項目價值得到了統一和對接。但這僅僅是表面上的現象,人的健康到疾病過程是一個連續的過程,完成基本醫療與基本公共衛生服務的項目與價值對接,將其統籌至同一張表格內,就是為了更好地體現“以預防為主”的醫改總體思路,從而達到合理分配醫療資源、節約控制醫療經費的總目的。如果僅僅是完成項目的對接,是遠遠不夠的。必須建立起有效的考核機制,讓家庭醫生意識到基本公共衛生服務本身的價值以及節約醫療總費用的有效做法。

國外許多國家對一級醫療機構的考核形式為:建立醫療信托制度,由信托基金會管理醫療總經費,完成從維持公共健康到疾病管理的總體經費控制。全科醫生作為地區的健康守門人,充當著地區人口健康“CEO”的職責,既管理疾病,也負責經費控制,可以以一定比例享受由于人群健康水平上升而節約的醫療經費。如此帶來的結果是,全科醫生必須全力做好大眾的健康教育和疾病預防工作,以減少醫療事件的發生。

如上文所述,我國的醫療保障籌資與支出方式與英國不同,屬于自保公助型。由國家財政、用人單位、公民個人按照不同的比例存入個人賬戶,當醫療事件發生時按照不同的比例和相應的服務進行報銷。這一套方式相較于英國的方式是具有自己的優勢的,屬于較為先進的醫療保障模式,本身已經具有了國家統籌、機構管理、個人執行的前提。

在進行基本醫療與基本公共衛生服務的經費統籌時,可以按照兩者在疾病控制上的連續性邏輯,進行兩者經費的因果關系掛鉤。基本公共衛生服務作為國家投資的衛生項目,應當按照完成的數量與質量進行考核,而由此帶來的基本醫療經費的節約,可以作為“健康紅利”以一定比例由各個責任方共享,包括地區管理人群、地區的全科醫生及相應的一級醫療機構,如此便形成了從預防為主完成公共衛生服務、節約醫療支出、提高全人群健康水平的良性循環。

6 結語

“保基本、強基層、建機制”是2013年國家新提出的醫療改革方針和工作重心,尤其是2014年初,國務院常務會議提出將合并新型農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險,建立全國統一的城鄉居民基本養老保險制度。養老保障合二為一,明示著城鎮居民、城鎮職工、新農合三者醫療保障體系統一管理成發展趨勢,也為一級醫療機構實行基本醫療與基本公共衛生服務的統籌管理奠定基礎。雙基統籌不僅能夠最大程度發揮自保公助型醫療保險體系的優勢,使得醫療保障系統的最大人群覆蓋;也能夠提高家庭醫生的工作效率,實現“以預防為主”的新時代健康管理理念,充分展現基本公共衛生服務的價值。

必須認識到,要完成“公平”與“效率”并重的醫療保障系統改革,任重而道遠,但是筆者相信,通過不斷地探索與學習,必將走出一條具有我國特色的、成功的道路。

1 托馬斯·格林格爾,蘇健.德國醫療改革的范式轉變及其影響[J].江海學刊,2011,54(6):21-27.

2 高春亮,毛豐付,余暉,等.激勵機制、財政負擔與中國醫療保障制度演變——基于建國后醫療制度相關文件的解讀[J].管理世界,2009,25(4):66-74.

3 楊睿宇.我國公共醫療改革的思考[J].社會科學家,2006,21(1):39-40.

4 詹國彬,王雁紅.英國NHS改革對我國的啟示[J].南京社會科學,2010,21(9):36-42,63.

5 張嵬,馬玉琴,段光鋒,等.英國NHS體系對我國衛生服務的啟示[J].解放軍醫院管理雜志,2012,19(6):599-600.

6 鄭曉曼,王小麗.英國國民醫療保健體制(NHS)探析[J].中國衛生事業管理,2011,28(12):919-921.

7 浦東衛生發展研究院.2013浦東新區衛生發展報告[Z].上海,2014:23.