老年腦卒中患者疾病不確定感與應對方式的相關性研究

劉 沫,羅麗蓉

腦卒中是一種威脅老年人健康常見的慢性病,隨著我國進入老齡化社會,腦卒中的發病率也逐年上升。隨著醫療技術的發展,診療水平的提高,腦卒中的死亡率已降低不少,但致殘率還是居高不下。一旦發生腦卒中,復雜的治療過程、治療所需時間、預后效果、復發情況等都不確定,這些都會給患者帶來疾病不確定感。疾病不確定感是指患者缺乏確定與疾病有關事物的能力[1]。疾病的不確定感一旦產生,不僅會對患者的心理造成影響,還會影響患者治療和生活質量[2]。目前國內對老年腦卒中患者疾病不確定感與應對方式的關系研究較少。因此,本研究探討了老年腦卒中患者疾病不確定感和應對方式的現狀及兩者之間的關系,以期引起醫務人員的重視,幫助患者采取適當的應對方式,促進患者早日康復。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選取2012年9—11月在我院神內科住院的老年腦卒中患者106例作為研究對象。納入標準:(1)符合1995年全國第四屆腦血管學術會議制定的診斷標準,并經CT或MRI檢查確診為腦卒中的患者;(2)知情并同意參加本研究;(3)年齡≥60歲,有一定的閱讀理解能力。排除標準:(1)精神障礙和嚴重失語患者;(2)意識不清和昏迷患者;(3)并發其他系統疾病患者。

1.2 方法

1.2.1 一般資料調查 采用自行編制的一般資料調查問卷,內容包括兩個方面,一是患者的年齡、性別、醫保等資料;二是神經功能缺損情況,采用神經功能缺損量表[3]評定,0~15分為輕度神經功能缺損,16~30分為中度缺損,31~45分為重度缺損。

1.2.2 疾病不確定感量表 采用由Mishel[4]編制的疾病不確定感量表,包括不明確性、復雜性、信息缺乏性、不可預測性4個維度,共32個條目。采用李克特5級計分法:1~5分分別表示“非常同意”到“非常不同意”。該問卷總分為32.0~160.0分,其中32.0~74.7分為低水平,74.8~117.4分為中水平,117.5~160.0分為高水平,分數越高代表疾病的不確定感程度越深。量表的克朗巴赫系數為0.90。

為了探討一般資料對患者疾病不確定感的影響,將疾病不確定感總分作為因變量,一般資料各因素作為自變量進行單因素分析。

1.2.3 醫學應對方式問卷(MCMQ) 采用Feifel編制的MCMQ[5],包括面對、回避、屈服3個維度,共20個條目。采用李克特4級計分法,有8個條目需要反向計分。該問卷總分為20~80分,該問卷具有良好的信效度。

1.2.4 資料收集 由研究者親自在病房發放問卷,采用面對面的形式調查。共發放問卷106份,回收有效問卷106份,問卷有效回收率為100.0%。

2 結果

2.1 患者疾病不確定感現狀 106例患者疾病不確定感總分平均為(98.32±12.54)分,處于中水平。其中不明確性維度得分為(37.14±7.51)分,復雜性維度得分為(18.75±3.86)分,信息缺乏性維度得分為(22.39±2.14)分,不可預測性維度得分為(20.04±3.45)分。其中,處于低水平者24例(22.6%),中水平者71例(67.0%),高水平者11例(10.4%)。

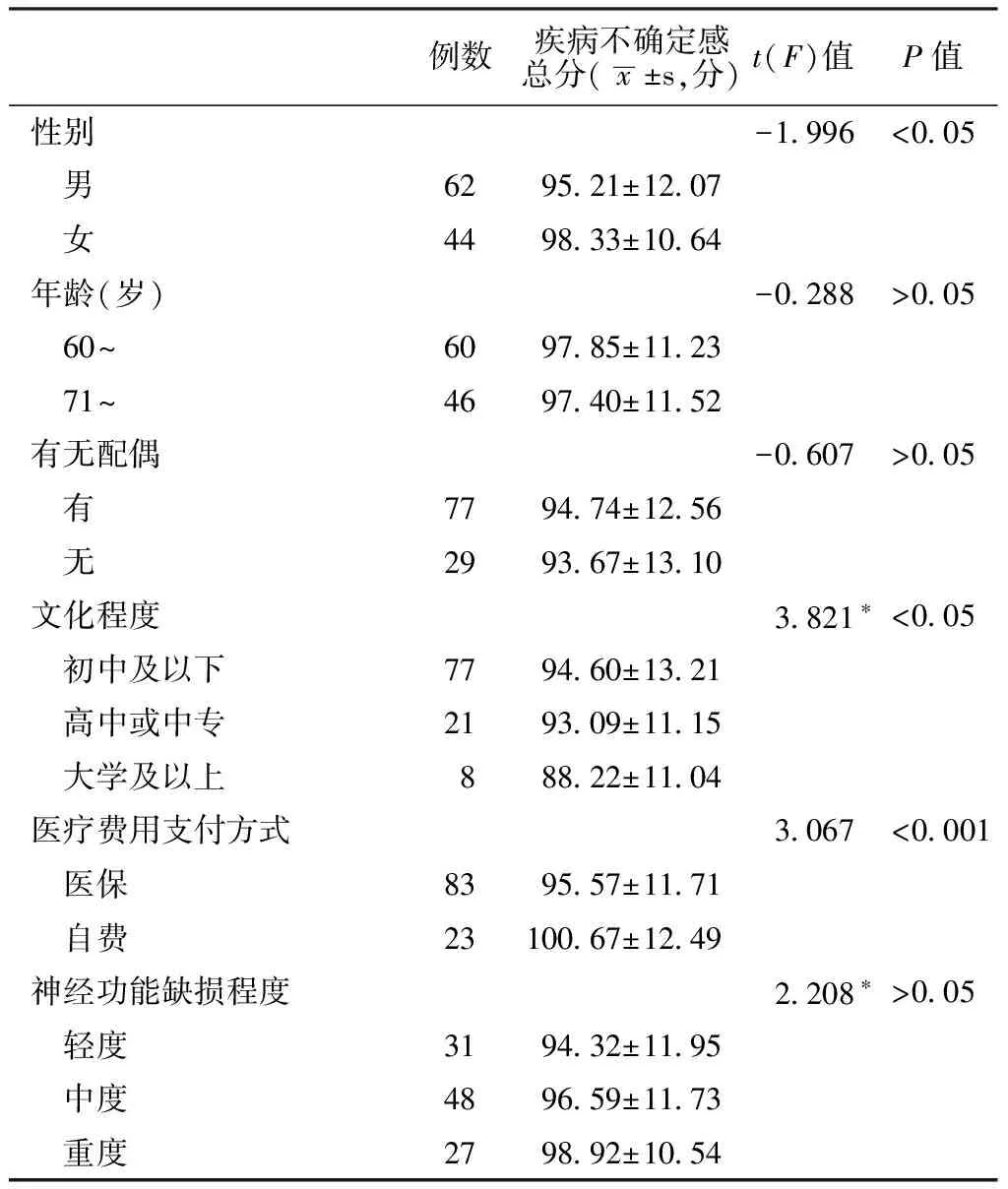

2.2 影響患者疾病不確定感的單因素分析 不同性別、文化程度、醫療費用支付方式的患者,疾病不確定感總分比較,差異有統計學意義(P<0.05)。而不同年齡、有無配偶、不同神經功能缺損程度的患者,疾病不確定感總分比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表1)。

2.3 患者應對方式的現狀 106例患者的MCMQ面對維度得分為(18.8±2.1)分,回避維度得分為(17.3±2.9)分,屈服維度得分為(11.4±2.0)分。與臨床病人常模[6]比較,除了面對維度得分間差異無統計學意義(P>0.05)外,二者回避維度得分、屈服維度得分間差異均有統計學意義(P<0.05,見表2)。

表1 影響老年腦卒中患者疾病不確定感的單因素分析(n=106)

Table1 Univariate analysis on influencing factors for illness uncertainty of elder patient with stroke

例數疾病不確定感總分(x±s,分)t(F)值P值性別-1 996<0 05 男6295 21±12 07 女4498 33±10 64年齡(歲)-0 288>0 05 60~6097 85±11 23 71~4697 40±11 52有無配偶-0 607>0 05 有7794 74±12 56 無2993 67±13 10文化程度3 821?<0 05 初中及以下7794 60±13 21 高中或中專2193 09±11 15 大學及以上888 22±11 04醫療費用支付方式3 067<0 001 醫保8395 57±11 71 自費23100 67±12 49神經功能缺損程度2 208?>0 05 輕度3194 32±11 95 中度4896 59±11 73 重度2798 92±10 54

注:*為F值

Table2 Comparison of coping styles between elder patient with stroke and clinical patient′s norm

組別例數面對回避屈服臨床病人常模組65019 5±3 814 4±3 0 9 8±3 2 老年腦卒中組10618 8±2 117 3±2 911 4±2 0t值-1 850 9 271 4 990P值>0 05<0 001<0 001

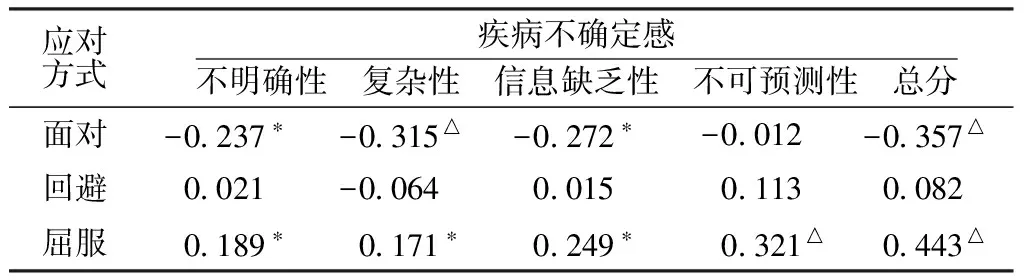

2.4 老年腦卒中患者疾病不確定感與應對方式的相關性 相關分析顯示,面對維度得分與不明確性維度、復雜性維度、信息缺乏性維度得分及疾病不確定感總分均呈負相關(P<0.05);屈服維度得分與疾病不確定感的4個維度得分及總分均呈正相關(P<0.05);而回避維度得分與疾病不確定感4個維度及總分均無線性相關性(P>0.05,見表3)。

表3 老年腦卒中患者疾病不確定感與應對方式的相關性分析(r值)

Table3 Correlation between illness uncertainty and coping style of elder patient with stroke

應對方式疾病不確定感不明確性 復雜性 信息缺乏性 不可預測性 總分面對-0 237?-0 315△-0 272?-0 012-0 357△回避0 021-0 0640 0150 1130 082屈服0 189?0 171?0 249?0 321△0 443△

注:*P<0.05,△P<0.01

3 討論

3.1 老年腦卒中患者疾病不確定感和應對方式現狀 腦卒中發病急驟、病情嚴重,常危及患者的生命,而幸存者中70%左右的患者會遺留不同程度的生理、心理和社會功能障礙,給患者的身心帶來巨大的壓力;同時由于患者缺乏對疾病的認識,無法預知疾病的發展過程和預后結果,容易產生疾病不確定感,影響患者的治療和康復[7]。本研究中老年腦卒中患者均有不同程度的疾病不確定感,其中存在中、高水平疾病不確定感的患者占77.4%,疾病不確定感總分高于胡秀萍[8]的調查結果,可能是因為本次調查的全部是老年腦卒中患者,老年患者的心理相較于年輕腦卒中患者更加脆弱,承受能力更差,對疾病的認識也更少,因此疾病的不確定感就更強。疾病不確定感的4個維度中,不明確性維度得分最高,不明確性除了與患者對疾病認識不深、醫院人員健康教育不到位有關外,還與腦卒中預后的效果不明確有關。患者的應對方式與臨床病人常模比較,回避、屈服維度得分高于臨床病人常模。這可能是因為腦卒中遺留給患者的生理、心理功能障礙對患者的生活影響較大,且患者對預后效果的不確定,多數老年患者又悲觀地認為自己的時日不多,因此對疾病的治療效果不抱任何希望,直接回避疾病或者屈服于疾病。

3.2 老年腦卒中患者疾病不確定感的影響因素 本研究結果顯示,不同性別的患者疾病不確定感總分間有差異,與季紅等[9]、王恩光[10]關于慢性病和糖尿病患者疾病不確定感的研究結果一致。出現這一結果的原因可能是:女性的性格特點導致了女性患者在面對重大負性事件時比男性更悲觀,再加上女性患者情感豐富,容易敏感多疑,由此產生的負性情緒導致女性患者對疾病的治療過程和預后效果的不確定程度更高[9]。本研究還發現,不同文化程度的患者疾病不確定感總分間也有差異。文化程度越高的患者,疾病的不確定感越低。這可能是因為文化程度高的患者,其理解能力較強,除了從醫務人員獲取關于疾病的信息,還能主動地從其他渠道獲取關于疾病的治療、預后等信息。而文化程度低的患者對疾病相關信息的理解能力較差,獲取相關信息的渠道窄,得到的信息可能是不全面的,抱著悲觀的想法過日子,這些都導致了患者的疾病不確定感增高。另外,醫療費用支付方式不同,患者的疾病不確定感也有差異。自費患者的疾病不確定感明顯高于醫保患者,自費的患者在承受病痛折磨的同時,還要承受醫療費用帶來的經濟壓力,這些壓力會讓患者不斷地思考疾病的預后效果、肢體復健狀況以及因為自己患病給家庭帶來的巨大影響,這些都會使患者的疾病不確定感增高。

3.3 老年腦卒中患者疾病不確定感與應對方式的相關分析 根據Lazarus的應對理論,對于應激事件,人們會采取各種應對方式降低應激事件帶來的影響,患病則是一種應激事件,所以當患病后,患者會采取各種應對方式來減輕疾病不確定感帶來的影響[11]。本研究結果顯示,面對維度與不明確性維度、復雜性維度、信息缺乏性維度及疾病不確定感總分均呈負相關。說明越是正視疾病,疾病不確定感得分越低。積極地面對疾病,可降低患者的疾病不確定感。這提示了醫務人員在治療的過程中應鼓勵患者采取積極的方式面對疾病,只有患者接受了患病的事實,才能更好地配合治療。醫務人員還應全面詳細地介紹疾病的相關知識,鼓勵患者通過更多的渠道了解疾病的發生發展過程、自護、復健等信息,對疾病信息了解得越多,其疾病不確定感才能降低[12]。屈服維度與疾病不確定感的4個維度及總分均呈正相關,說明疾病的不確定感程度與患者采取的屈服方式有密切的關系。采取此類應對方式的患者,大多是對恢復健康徹底喪失了信心,抱著聽天由命的悲觀心態得過且過,對疾病的發展、預后的情況都已漠不關心,這種被動消極的狀態使患者對疾病的了解更少,即使醫務人員主動地進行宣教,患者獲得的信息仍是不夠的。患者悲觀的心態也可能導致其對疾病的治療和預后產生錯誤的認識[13-15]。針對這種患者,醫院人員應該鼓勵患者樹立戰勝疾病的信心,讓他們相信通過精心的治療和復健定能減少腦卒中帶給他們的負面影響,還可以將老年腦卒中康復較好的案例介紹給患者,讓他們振作起來,改變悲觀的心態,采取積極的面對方式,減少疾病的不確定感,促進患者積極的康復。

綜上所述,疾病不確定感是老年腦卒中患者患病過程中的一個重要的心理感受,本次調查發現不同人口學資料的患者疾病不確定感存在差異。疾病不確定感也是一個多維的概念,受多方面的影響。本研究也證實了患者的應對方式與疾病不確定感存在相關性。醫務人員應鼓勵患者采取正確的應對方式,才能降低患者的疾病不確定感。本研究的局限在于尚未探討降低患者疾病不確定感的具體應對措施,在今后的研究中應提出具體的應對措施,以降低患者的疾病不確定感,利于患者更好地治療與康復。

1 李樂之,梁敉寧,鄧露,等.肺癌患者疾病不確定感與生活質量的相關性研究[J].中華行為醫學與腦科學雜志,2009,18(3):235-237.

2 佘喜云,張美芳.婦科惡性腫瘤病人疾病不確定感與應對方式的相關性研究[J].現代臨床護理,2007,6(4):7-10.

3 黃宏敏,趙光鋒,王家艷,等.耳穴貼壓法治療中風后抑郁(卒中恢復期)的隨機對照研究[J].海南醫學,2012,23(24):29-30.

4 Mishel MH.Uncertainty in illness[J].Image J Nurs Scholarsh,1988,20(4):225-232.

5 沈曉紅,姜乾金.醫學應對方式問卷中文版701例測試報告[J].中國行為醫學科學,2000,9(1):18-20.

6 汪向東,王希林,馬弘,等.心理衛生評定量表手冊[J].中國心理衛生雜志,1999,13(增刊):124-127.

7 王贊麗,趙岳.腦卒中患者疾病不確定感與社會支持的縱向研究[J].護理學雜志,2012,27(7):28-36.

8 胡秀萍.腦卒中患者疾病不確定感與社會支持的臨床研究[J].臨床醫學,2011,31(3):96.

9 季紅,丁桂蘭,徐冬梅,等.老年代謝綜合征患者疾病不確定感調查與分析[J].齊魯護理雜志,2011,17(27):47-48.

10 王恩光.糖尿病病人疾病不確定感與應對方式的相關性研究[D].長春:吉林大學碩士學位論文,2012.

11 Lazarus R,Folkman S.Stress appraisal and coping[M].New York:Springer,1984:141-150.

12 劉琳.認知行為干預對乳腺癌化療病人疾病不確定感、應對方式和情緒的影響[D].長沙:中南大學碩士學位論文,2011.

13 楊鴻芳.血液透析患者的疾病不確定感與應對方式和家庭支持的相關性研究[D].石家莊:河北醫科大學碩士學位論文,2011.

14 沈波,譚妹,吳時靈,等.哮喘日記個體化健康教育對患兒疾病不確定感和焦慮心理的影響研究[J].中國全科醫學,2013,16(12):4065-4067.

15 陳三妹,蔣芬,岳雄華,等.維持性血液透析患者疾病不確定感與社會支持的相關性研究[J].中國全科醫學, 2012,15(5):1510.

本文鏈接:

不確定感是一種源自于內在而非外在的認知,此概念最早由 Budner1962 年定義為一種認知的過程(cognitive process)、感知的變因(perceptual variable),當個體缺乏足夠的訊息或對事件無法適當的分類或組織時,所產生的一種主觀感受,后來由美國心理護理專家Mishel發展成疾病不確定感理論,Mishel認為疾病不確定感是指病人對疾病相關癥狀、診斷、治療和預后等所感受到不確定的感覺。當患者在疾病過程中其疾病經驗無法與個人經驗相吻合,或個人因缺乏資訊而無法對所發生的事件做定義及分類時,在認知上出現模糊不清、模棱兩可、無法預測、不一致的情形。