改良后足部防壓瘡矯形器在骨科的應用效果分析

鄧 佳,羅愛英,程 靜,談 英,吳小蘭

各種原因引起的截癱,股骨粗隆間骨折、股骨頸骨折或合并腓總神經損傷者及人工全髖關節、人工股骨頭置換術后等常規穿丁字防旋鞋固定患肢以防足下垂、足內旋、足外旋、畸形愈合等并發癥[1]。截癱患者容易發生壓瘡,是護理的重點和難點之一[2]。傳統丁字鞋存在固定不穩易脫落、長期使用容易產生壓瘡,導致患者依從性降低,且不便于醫護人員觀察末梢血液循環、足背動脈搏動、皮膚溫度等缺點。本研究為減少各種并發癥的發生,在傳統丁字防旋鞋結合王榮琴等[3]研發的臥床患者足部減壓裝置的基礎上不斷改進,自行研制一種足部防壓瘡矯形器,在骨科脊髓損傷并不全癱患者中使用,在預防壓瘡、足下垂方面取得了滿意療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2011年3月—2013年2月因脊柱骨折、脫位導致脊髓損傷并不全癱入住南昌大學第三附屬醫院骨科的患者94例為研究對象,根據入院日期單雙號將患者分為對照組53例和觀察組41例,雙號入院為對照組,按傳統方法穿丁字防旋鞋,其中男40例,女13例;年齡18~69歲;受傷距就診時間1~22 h,平均3.5 h;住院時間17~49 d,平均29.7 d。單號入院為觀察組,使用改良后足部防壓瘡矯形器,其中男32例,女9例;年齡14~72歲;受傷距就診時間1~36 h,平均5.4 h;住院時間16~51 d,平均31.5 d。兩組患者性別、年齡、受傷距就診時間、住院時間具有均衡性。

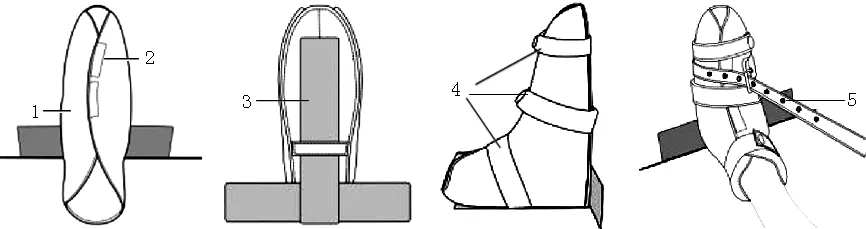

注:1內襯鞋,2魔術貼搭扣膠帶,3支架,4松緊帶,5帆布(腰)帶

圖1 足部防壓瘡矯形器圖

Figure1 Foot orthosis for preventing pressure ulcers

1.2 裝置的設計和制作 制作方法:以折疊“十”字型不銹鋼金屬為支架內襯透氣鞋加外固定制成。不銹鋼金屬寬5 cm,厚0.2 cm,長20~22 cm、35~38 cm各一條焊接成“十”字型,焊接點在支架橫條中間與長的縱條15 cm處并折疊成90°,折疊處在足跟后,使支架橫條與患者足底垂直,縱條順足底及小腿縱軸。支架內襯鞋用兩塊扇形棉布制成,內置2.5~3.0 cm 厚三維高彈力透氣棉,包裹足部,在足背鞋面縱向開口交合處使用魔術貼搭扣膠帶10 cm相互粘貼固定,鞋底中間用透氣鞋墊做成,質地外面較硬內底柔軟和厚實,鞋足跟及足底處各一布條固定支架。腳踝部和足部外側分別有一、兩條寬邊松緊帶外固定,寬邊松緊帶兩頭帶有魔術貼搭扣5 cm,使足部踏實、被動固定于功能位上。在足底根據需求安放1 m長帆布腰帶或帆布帶一條,長短可以調節,方便上肢有活動能力的患者在床上活動(見圖1)。根據季節將足部矯形器制成冬、夏型,冬用型各部位密閉較好,舒適溫暖,夏用型將腳趾前端、足弓內側、踝關節上方等不受壓部位鏤空充分暴露,換有孔鞋墊,通風透氣良好,輕松舒適。

1.3 治療 兩組均給予常規支持治療,在相同的康復訓練后,對照組患者使用傳統丁字防旋鞋,觀察組患者使用改良后足部防壓瘡矯形器。均要求患者在臥床期間除足部功能鍛煉外的其他時間使用。

1.4 觀察指標 住院第10天及出院后1個月隨訪,兩組患者均按時完成。對比兩組患者足部壓瘡、足下垂發生率。足部壓瘡評價標準按李小寒等[4]主編的《基礎護理學》第5版。評價足下垂,即患者不能完成踝背屈動作,站立時,患者的小腿三頭肌無攣縮、踝背屈可以正常[5]。

1.5 統計學方法 采用SPSS 16.0統計軟件進行統計學處理,計數資料比較采用Fisher確切概率法,以P<0.1為差異有統計學意義。

2 結果

住院第10天對照組患者發生壓瘡4例,發生率為7.5%,其中Ⅰ期壓瘡3例、Ⅱ期壓瘡1例,未發生足下垂;觀察組患者均未發生壓瘡和足下垂,兩組壓瘡發生率比較差異有統計學意義(P=0.096)。

出院后1個月對照組患者發生壓瘡9例,發生率為17.0%,其中Ⅰ期壓瘡5例、Ⅱ期壓瘡3例、Ⅲ期壓瘡1例,發生輕度足下垂6例(11.3%);觀察組患者發生壓瘡1例,發生率為2.4%,為Ⅰ期壓瘡,未發生足下垂。兩組壓瘡發生率及足下垂發生率比較,差異均有統計學意義(P值分別為0.019和0.028)。

3 討論

3.1 預防壓瘡 據有關資料統計,在脊髓損傷患者中,壓瘡的發生率為24%~48%[6-7]。壓瘡是身體局部組織長期受壓,血液循環障礙,局部組織持續缺血、缺氧,營養缺乏,致使皮膚失去正常功能而引起的組織破損和壞死[4,8]。脊髓損傷患者因患肢運動、感覺障礙,患肢處于被動體位,下肢足跟與內踝、外踝等處長期受壓,是常見的發生足部壓瘡、摩擦部位,因此需要采取措施預防足部壓瘡的發生[9]。本研究中,入院第10天對照組53例患者使用丁字防旋鞋發生壓瘡4例,發生率7.5%,觀察組41例患者使用改良后足部防壓瘡矯形器未發生壓瘡;出院后1個月對照組發生壓瘡9例,發生率17.0%,觀察組發生壓瘡1例,發生率2.4%。脊髓損傷并不全癱患者臥床期間需要患側下肢保持外展中立位,傳統的護理方法是穿丁字防旋鞋,用與患者腳大小相當的布鞋釘在一長方形木板上,由于新鞋口邊緣較緊容易導致踝部皮膚受壓磨損,患者足部感覺障礙,容易引起組織受壓、破損,長期穿著鞋口又易松弛,如果穿大一碼鞋容易松脫,穩定性較差則起不到防旋固定的作用,導致患者依從性降低,同時也不便觀察足趾血液循環。改良后足部防壓瘡矯形器柔軟透氣的棉質內襯使足部均衡受力,可以通過增加局部受壓面積,使足部承載壓力較均勻分布,達到預防壓瘡的目的。足部防壓瘡矯形器足背縱向交合處粘貼結構,方便開閉,便于觀察足背動脈搏動、皮膚溫度、末梢血液循環如有無腫脹、發紺或蒼白等情況,避免反復穿脫防旋鞋,減少護理人員的工作量。足部被包裹可避免碰撞、摩擦、刮傷,防止意外損傷。根據季節溫度的變化選擇冬、夏型足部防壓瘡矯形器。

3.2 預防足部畸形 足下垂是由于脊髓損傷后引起下肢脛骨前肌群肌力降低,小腿三頭肌痙攣引起足跟腱攣縮等原因使踝關節不能背伸或背伸能力減弱。神經損傷導致的足下垂,若不及時給予良好干預會造成肌肉萎縮、關節畸形[10-11]。由于截癱患者病程長、致殘率高,后期患者留有不同程度的足下垂可高達12.5%[12],影響患者下地行走,嚴重者造成終身殘疾,所以神經損傷導致的足下垂要盡早給予干預措施。本研究兩組患者住院第10天均未發生足下垂,出院后1個月發生輕度足下垂6例均為使用傳統丁字防旋鞋的患者,說明在預防足下垂方面改良后足部防壓瘡矯形器遠期效果優于傳統丁字防旋鞋。考慮原因可能患者在住院期間在醫護人員、康復師的指導及幫助下能堅持做主動或被動運動,出院后未能繼續堅持康復鍛煉及穿丁字防旋鞋依從性下降有關。由于失神經支配,踝關節不能主動背伸,丁字防旋鞋缺乏防止踝關節跖屈畸形功能,改良后足部防壓瘡矯形器是能較好防止踝關節跖屈畸形的輔助工具。足部防壓瘡矯形器在足背部和腳踝部均有寬邊松緊帶固定,兩頭都有魔術貼搭扣,可根據足部腫脹情況調節松緊度,使足部舒適、牢靠地固定于功能位上,提高了依從性。“十”字型支架鋼板在足跟小腿中下1/3位置部厚0.2 cm,中間隔有透氣棉并用寬邊松緊帶固定好,可使足底與小腿基本垂直,起固定、矯正的作用,保持踝關節功能位(屈曲90°中立位),有效預防足下垂,維持康復效果,提高了患者的依從性,為患者的進一步康復奠定了良好的基礎。

3.3 增強患者主動鍛煉意識 長期臥床可導致患者肌肉萎縮、肌力下降,根據患者肌力水平選擇功能鍛煉,可采用被動功能鍛煉和主動功能鍛煉[13]。脊髓損傷患者肢體被動功能鍛煉,可以使癱瘓肌肉發生被動性的縮短與拉長,一方面促進了肌肉血液循環,減輕組織間水腫,縮短了血液中氧及營養物質與肌細胞之間的彌散距離;另一方面通過機械性地將肌纖維拉長與縮短,使肌肉保持一定的彈性,防止了關節僵直及廢用性骨質疏松與肌肉萎縮[14]。以往依賴醫護人員、康復師協助行足部和下肢的功能鍛煉,費力且效果難維持。改良后足部防壓瘡矯形器在矯形器足底安置1 m長帆布腰帶或帆布帶一條,長短可以調節,對上肢有活動能力的患者可以手握寬帶,在床上既可鍛煉上肢肌肉,又可行足部被動活動,擴大了患者在床上活動范圍,使患者的潛在能力和殘存功能得到充分發揮。早期主動功能鍛煉,可防止足下垂,為患者下床活動、坐輪椅打下基礎,既有利于促進肢體功能康復,又能有效預防壓瘡的發生,能提高患者生活自理能力,維護患者自尊和建立康復信心。

3.4 本研究的局限性 導致足部壓瘡、足下垂的因素有很多,本研究兩組隨訪時間較短,研究的樣本量、影響因素及觀察時間有限,可能對結果造成一定偏差,擬在以后的研究中進一步擴大樣本量、綜合各方面因素、延長研究時間以觀察遠期效果。

綜上所述,在預防脊髓損傷并不全癱患者出現壓瘡及足下垂方面,改良后足部防壓瘡矯形器的效果明顯優于傳統丁字防旋鞋。改良后足部防壓瘡矯形器用途廣泛,不僅可用于脊髓損傷并不全癱患者,還可用于對下肢骨折及伴有腓總神經損傷、截癱、踝關節骨折恢復期及人工全髖關節置換術后等患者。改良后足部防壓瘡矯形器可有效預防壓瘡、足下垂,維持康復效果,減少護理并發癥的發生,提高截癱患者的生存質量,減輕護理人員的工作量,取得良好的社會效益及經濟效益。因其廉價、實用、舒適,方便拆洗,患者依從性提高,適用于醫院及居家護理,值得推廣使用。

1 劉景瑞.防旋鞋的改進及應用[J].護理學雜志:外科版,2008,23(4):44.

2 吳麗君,薛春華,李英蓉,等.截癱并腎功能不全患者重度壓瘡的治療及護理[J].海南醫學院學報,2009,15(7):811-812.

3 王榮琴,鄧佳,陳建林.足部壓瘡預防裝置的制作及應用[J].護理管理雜志,2011,11(3):215.

4 李小寒,尚少梅.基礎護理學[M].5版.北京:人民衛生出版社,2012:167.

5 南登崑,黃曉琳.實用康復醫學[M].北京:人民衛生出版社,2009:1255.

6 任蔚虹,王惠琴.臨床骨科護理學[M].北京:中國醫藥科技出版社,2007:55-74.

7 楊麗華,張占偉,劉濤杰,等.脊髓損傷早期康復治療介入時機與療效關系探討[J].中國全科醫學,2010,13(8):2748.

8 徐麗,張靜.長時間手術患者壓瘡發生原因及預防措施[J].實用心腦肺血管病雜志,2013,21(3):174.

9 張麗欣,邢利和,孫麗芳,等.干細胞治療脊髓損傷的實驗及臨床研究進展[J].中國全科醫學,2011,14(1):217.

10 鐘煒,楊寰,張德瓊,等.常規AFO與活動型AFO使用效果的比較[J].中國社區醫師:醫學專業,2012,14(6):181.

11 郭常軍,張鍵.上頸椎不穩導致脊髓損傷的急救處理[J].中國全科醫學,2010,13(1):171.

12 夏同霞,侯根冀,蔣中艷,等.家庭跟進式護理對外傷性截癱患者居家并發癥的干預效果評價 [J].護士進修雜志,2012,27(10):936-938.

13 章賢明.腦卒中偏癱患者早期功能鍛煉對肢體功能的影響[J].實用心腦肺血管病雜志,2011,19(8):1256.

14 黃苑芬,韓穎,張志娟,等.持續被動運動在預防截癱患者下肢廢用綜合征中的作用[J].國際護理學雜志,2012,31(11):2150-2152.