《心電圖學》系列講座(十七)

——室內阻滯(一)

井 艷,成 媛,張芳芳,李世鋒,李中健

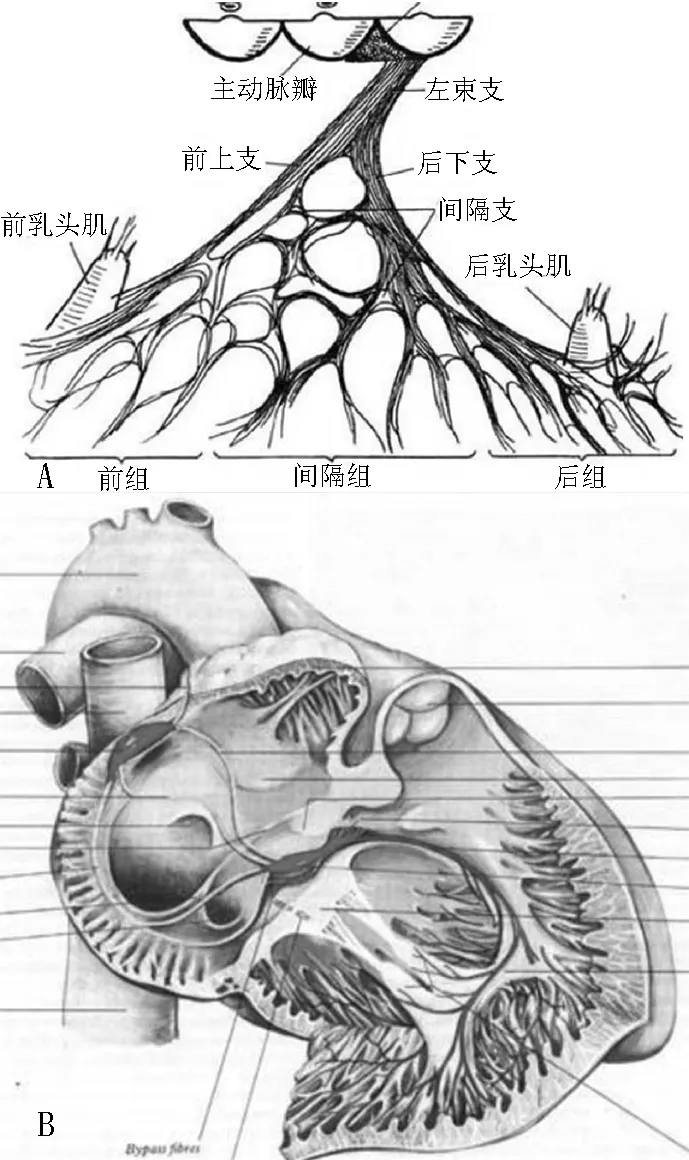

室內阻滯是指發生在希氏束以下的室內傳導系統及心室肌前向傳導延緩或中斷,按發生部位可分為左束支、右束支、左束支分支、浦氏纖維及心室肌阻滯,其中左、右束支及左束支分支阻滯多見于器質性心臟病患者。根據阻滯程度可分為一、二、三度阻滯;根據阻滯支數可分為單支、雙支、三支阻滯。心臟左、右束支解剖結構見圖1。

1 右束支阻滯

1.1 病因 右束支阻滯常見于右心負荷過重的心臟病患者,如風濕性心臟病、房間隔缺損、急或慢性肺源性心臟病等,亦可見于冠心病、高血壓性心臟病、心肌炎、傳導系統退行性病變、遺傳性Lenegre-Lev病、右心室肥大及高鉀血癥等。心臟移植術后、冠狀動脈旁路移植術后及先天性心臟病矯形術后等患者也可發生右束支阻滯,正常人偶見右束支阻滯。

1.2 發病機制 右束支不應期在正常心臟各支中最長,其較左束支長約16%,心臟束支不應期由長到短排列順序為:右束支>左前分支>左后分支>左間隔分支。傳導速度方面,正常左束支與右束支相差在25 ms以內,心電圖QRS波形正常。當右束支不應期延長,傳導速度較左束支慢25~40 ms時,QRS波群時限可稍增寬,呈部分傳導阻滯圖形改變,即發生不完全性右束支阻滯;如右束支傳導速度較左束支慢40 ms以上(多在40~60 ms)或發生右束支阻滯性傳導中斷時,QRS波群時限則明顯增寬(時限≥0.12 s),即發生完全性右束支阻滯。

1.3 診斷標準

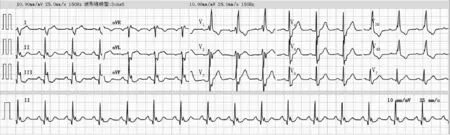

1.3.1 完全性右束支阻滯 (1)QRS波群時限≥0.12 s;(2)V1或V2導聯QRS波群呈rsR′型或M型,為特征性改變;(3)QRS波群終末增寬:Ⅰ、V5、V6導聯S波增寬并伴有切跡,其時限≥0.04 s,或aVR導聯呈QR型,其R波寬并伴有切跡;(4)V1導聯R峰時限>0.05 s;(5)V1、V2導聯ST段輕度壓低,T波倒置,或Ⅰ、V5、V6導聯T波方向與終末S波方向相反,但仍為直立(見圖2)。

1.3.2 不完全性右束支阻滯 QRS波群符合完全性右束支阻滯形態改變,其時限<0.12 s(見圖3)。

1.4 完全性右束支阻滯心電向量圖 正常情況下,室間隔除極時,大部分激動沿左束支下傳,而沿右束支下傳的激動只引起室間隔右側面的小部分除極。當右束支發生完全性阻滯時,室間隔的起始部除極并沒有改變,阻滯并不影響室間隔最初的自左向右除極,從而在V1導聯形成r波,在V5導聯形成q波;右心室以后的除極則必須依靠左心室通過心肌緩慢地傳導,歷時較長,從而在V1導聯形成R′波,在V5導聯形成S波。從室間隔除極開始到右心室除極完畢,其過程反映在心電圖上則表現為V1導聯呈rSR′波,V5導聯呈qRS波,心室除極順序的改變會相應地導致ST-T波改變。完全性右束支阻滯心室除極的過程為:(1)心室除極開始時,與正常情況下一樣先由室間隔左側面中1/3開始向右前傳導,形成一指向右前方的小向量,心電圖表現為V1、V2導聯r波形成,V5、V6導聯q波形成;(2)心室除極繼續進行,左室壁及室間隔心肌除極,但兩者除極方向相反,左室壁除極優勢明顯,最大除極向量指向左后方,心電圖表現為V1、V2導聯上有較大S波,V5、V6導聯有較大R波;(3)心室除極進行到最后,右室壁及室間隔上部除極,形成指向右前上方的較大向量,而激動沿心室肌傳導歷時較長,心電圖表現為V1、V2導聯有一個寬大R′波,V5、V6導聯有一寬鈍的S波(見圖4)。

注:A為心臟左束支及其分支解剖結構,B為心臟右束支解剖結構

圖1 心臟左右束支解剖圖

Figure1 Topography of left bundle branch and right bundle branch of heart

圖2 完全性右束支阻滯心電圖

Figure2 ECG of complete right bundle branch block

圖3 不完全性右束支阻滯心電圖

注:A為正常束支心電向量圖,B為完全性右束支阻滯心電向量圖,C為完全性左束支阻滯心電向量圖;摘自高秉新《心電向量圖圖譜》

圖4 正常束支及阻滯束支心電向量圖

Figure4 Monocardiogramof normal conduction and bundle branch block

完全性右束支阻滯心電向量診斷標準:(1)QRS環時限≥0.12 s(<0.12 s為不完全性右束支阻滯);(2)QRS環終末部出現位于右前上方或下方的光點密集、不規則的附加環(QRS環時限≥0.11 s,QRS環終末部時限≥0.06 s為完全性右束支阻滯,QRS環終末部時限<0.06 s且在-150°以前為不完全性右束支阻滯,QRS環終末部時限<0.06 s且在-150°以后為終末傳導延緩/遲);(3)ST向量、T環與QRS環終末向量方向相反(左后上方或下方)。(1)和(2)為主要診斷指標,(3)為參考指標。

1.5 臨床意義 急性心肌梗死伴完全性右束支阻滯常為前壁心肌梗死,伴新發的完全性右束支阻滯常提示患者心肌梗死面積較大,預后較差。

2 左束支阻滯

2.1 病因 左束支阻滯極少見于正常人,多見于器質性心臟病患者,如冠心病、心力衰竭、高血壓性心臟病、心肌病、心肌炎、肺源性心臟病、風濕性心臟病、先天性心臟病、主動脈病變(鈣化性主動脈瓣狹窄),也可見于遺傳性Lenegre-Lev病、心臟創傷、心內直視手術以及高鉀血癥等。白塞病、急性腎衰竭、腦創傷、甲狀腺功能亢進、腎炎患者等也可發生左束支阻滯。奎尼丁、普魯卡因胺、胺碘酮、大劑量利多卡因等藥物亦可引起左束支阻滯。

2.2 發病機制 心臟左束支主干較短,兩組纖維從希氏束分出后即在左側室間隔內膜下呈扇形展開,到達左心室各部內膜下分為浦肯野纖維,因此左束支發生阻滯常提示心臟受損范圍較廣。心臟左束支粗短、分支早,其主干前部及后部分別接受左冠狀動脈前降支和后降支供血,受損機會較少,心臟受損廣泛時才能使左束支全部受損,因此,完全性左束支阻滯多提示器質性心臟病。左束支阻滯的發生不一定是左束支傳導系統完全斷裂造成的,也可因暫時心肌缺血或炎癥、水腫而使其傳導纖維不應期延長,或傳導速度減慢,進而導致左束支阻滯。當左束支不應期延長,傳導速度明顯慢于右束支時,便可出現左束支阻滯;左束支阻滯時隱時現,可恢復正常,也可呈永久性。

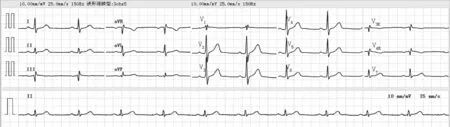

圖5 完全性左束支阻滯心電圖

Figure5 ECG of complete left bundle branch block

圖6 不完全性左束支阻滯心電圖

最新研究表明,少數左束支阻滯是因為先天發育異常造成的,其主要表現為:(1)左束支束分散且細;(2)左束支束內、外大量纖維組織增生,Purkinje細胞較心肌細胞小并有空泡變性;(3)左束支周圍大量脂肪浸潤;(4)左束支起始段束細胞稀少,大小不一,部分束細胞很小;(5)左束支束細胞纖細、稀少,細胞連接中斷,間質增生。

2.3 左束支阻滯診斷標準

2.3.1 完全性左束支阻滯 (1)左心導聯(V5、V6、Ⅰ、aVL導聯)出現寬大、頂端粗鈍、有切跡的R波,除aVL導聯外均無q波,右胸V1、V2導聯呈rs型(非常小的r波后也可出現一深而寬的S波),V1、V2導聯偶呈QS型,V3導聯罕見QS型,胸前導聯順鐘向轉位。(2)QRS波群時限≥0.12 s(多在0.14 s左右);(3)V5、V6導聯室壁激動時間(R峰時間)≥0.05 s(大多數>0.08 s);(4)ST-T波改變:ST-T波方向與QRS波群主波方向相反(見圖5)。

2.3.2 不完全性左束支阻滯 QRS波群符合完全性左束支阻滯形態改變,QRS波群時限<0.12 s(見圖6)。

2.4 完全性左束支阻滯心電向量圖 發生完全性左束支阻滯時,心室除極過程發生變化,心室激動完全靠右束支傳導,在室間隔部分由右向左除極,因而在V5導聯不會產生q波,開始即為R波。右心室照常由心內膜向心外膜除極,而左室壁必須依靠室間隔及左心室壁心肌自身的除極,但由于心肌自身傳導緩慢而導致左室除極過程明顯延長,在V5導聯形成一挫折的寬大R波,對應地在V1導聯形成寬大S波。因此,完全性左束支阻滯V1導聯呈QS或rS波,V5導聯呈寬大挫折的R波。因室間隔自左向右的除極向量消失,所以V5導聯不會有q波,左室壁除極變化繼發復極變化,加之心臟器質性病變,常導致ST-T波改變。完全性左束支阻滯心室除極過程為:(1)室間隔右下1/3處首先除極,形成一個指向左后方的小向量,心電圖表現為V5、V6導聯上有一個小r波,而V1、V2導聯上有一個小q波;(2)激動傳導至右心室室壁同時,部分室間隔發生除極,形成一個由左后指向右的向量,心電圖表現為V5、V6導聯上出現一個小S波,V1、V2導聯上出現一個小r波;(3)最后激動自室間隔傳向左室室壁,產生一個由右前指向左后的綜合向量,而因心室肌自身傳導速度緩慢,歷時較長,心電圖表現為V5、V6導聯上出現一個起始部有切跡的寬大R波。因此,完全性左束支阻滯V1、V2導聯呈rS或QS寬大波型。

完全性左束支阻滯心向量診斷標準:(1)QRS環時限≥0.12 s(<0.12 s為不完全性左束支阻滯);(2)H面QRS環初段位于左或右前的向量減小,之后較快轉向左后,呈順鐘向運行或逆/順8字運行,環體狹長,主環體位于左后方;(3)F面QRS環呈逆鐘向運行,環體較窄或扭曲,最大向量>-30°;(4)QRS環中段至末段運行緩慢(光點密度低);(5)ST向量、T環與QRS環最大向量反向,位于右前方。

2.5 特殊的左束支阻滯

2.5.1 間歇性左束支傳導阻滯 可分為兩大類:一類是非頻率依賴性左束支阻滯(與心率變化無關);另一類是頻率依賴性左束支阻滯,又可分為3種:(1)快頻率依賴性左束支阻滯;(2)慢頻率依賴性左束支阻滯;(3)混合型頻率依賴性左束支阻滯。間歇性左束支阻滯較間歇性右束支阻滯少見,而混合型頻率依賴性左束支阻滯則較混合型頻率依賴性右束支阻滯多見。

2.5.2 左束支阻滯的文氏現象 QRS波群呈直接顯示性左束支阻滯文氏現象。

2.5.3 隱匿性左束支阻滯 其特點與隱匿性右束支阻滯相似,心電圖上一般無左束支阻滯圖形,進行運動試驗,隨意運動或使用藥物后,左束支阻滯圖形才會在心電圖上出現。

2.5.4 體位性左束支阻滯 立位或臥位時均出現左束支阻滯圖形,臥位性左束支傳導阻滯與迷走神經興奮占優勢有關,而當改為坐位時,交感神經興奮性增高,心率加快,不應期縮短,傳導功能得以改善,左束支恢復正常傳導。

2.5.5 V5、V6導聯有q波的左束支傳導阻滯 通常心電圖V5、V6導聯不出現q波是診斷左束支阻滯的特征指標,但在少數情況下可出現q波。

2.6 臨床意義 左束支阻滯多發生于器質性心臟病患者,急性心肌梗死患者交替出現左束支阻滯時病死率增高。

(未完待續)