政府R&D投資經費過程監控與績效管理

蔡 紅,冉煒璇,梁敏青

(重慶理工大學 a.財務處;b.會計學院,重慶 400054)

政府和企業是R&D活動經費的兩大主要來源[4]。R&D項目經費主要是實際用于基礎研究、應用研究和實驗發展的經費支出,包括科學研究和實驗發展過程中的人員勞務支出、原材料費用、固定資產投入和相關的管理費用及財務費用等其他費用支出。我國政府R&D投資經費的支出要求各個執行單位嚴格按照國家的經費使用辦法,遵循專款專用的原則,確保政府的R&D投資經費用在科技研發中。2006年財政部和科技部分別制定了《國家重點基礎研究發展計劃(973)專項經費管理辦法》《國家高技術研究發展計劃(863)專項經費管理辦法》和《國家科技支撐計劃專項經費管理辦法》3個文件,詳細規定了R&D項目經費的使用原則。

一、我國政府R&D項目經費資助模式及績效現狀分析

(一)我國政府R&D資助規模及結構分析

1.我國R&D項目資助規模分析

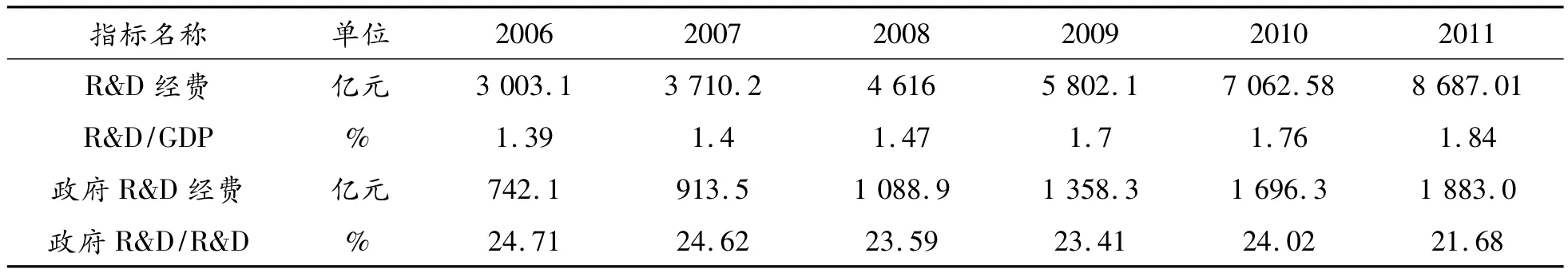

近年來,我國對R&D項目經費支持力度持續增長,如表1所示。相對于R&D項目經費支出總額的增長,R&D強度的提高并不成比例。在我國經濟快速發展,GDP穩定快速增長的同時,R&D經費相對值提高時,R&D強度也應該得到相應比例的提高,這樣才能保障有更多的資金保障R&D項目的開展。

由表1可知,近年來,我國R&D經費總體持續增長的同時,政府R&D項目經費的投入也快速增長,政府R&D經費占全國R&D經費比重并沒有相應提高,只是總體上保持了相對穩定的支出比例,平均支出比重為23.67%。這主要是由于我國目前在R&D項目經費支出方面是由企業和政府共同主導的[2]。

2.我國政府資助企業 R&D項目經費規模分析

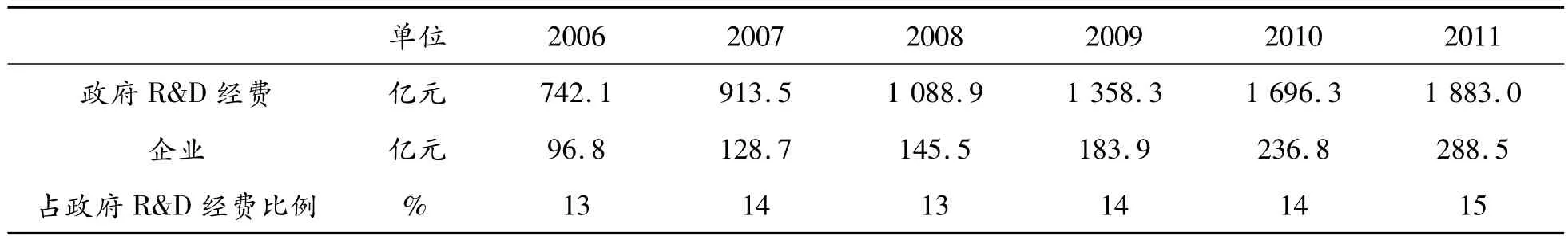

我國政府的R&D經費大部分流向了研究機構,政府R&D經費2006—2011年平均有62.73%投入到研究機構;其次是高等院校,政府R&D經費平均有20.42%投入到高等院校;再次是企業,相對于研究機構和高等院校來說,獲得的政府R&D經費較少,平均比率為僅13.89%;最后是其他事業單位,年平均投入比率為2.95%。從表2可以看出,我國政府R&D項目經費流入企業的部分并不是很多,這也導致了企業需要自身投入更多的資金來保證R&D項目的進行,從而可能導致因為資金壓力過大而對R&D不夠重視,前期的投入不足,R&D項目進行的過程監控不足,最終導致R&D項目實施效果不明顯。

表1 我國R&D經費及政府R&D經費資助規模

表2 我國政府對企業R&D投資資助情況

(二)我國政府R&D資助的績效分析

對于政府R&D經費支出績效的評價,通常有3種評價方式[3]。第一種是宏觀評價方法,借助成本效益等財務手段對政府R&D經費支出對社會經濟發展的影響進行分析。第二種是通過分析政府R&D經費支出對企業R&D投入行為的影響,探析政府R&D支出對企業R&D投入的激勵與擠出效果,這種方法通常是與實證相結合來進行的。第三種是通過建立評價指標體系,對政府R&D經費支出間接和直接投入方式的產出來進行績效分析。而目前我國尚沒有形成完整的指標體系來評價政府R&D經費的績效。

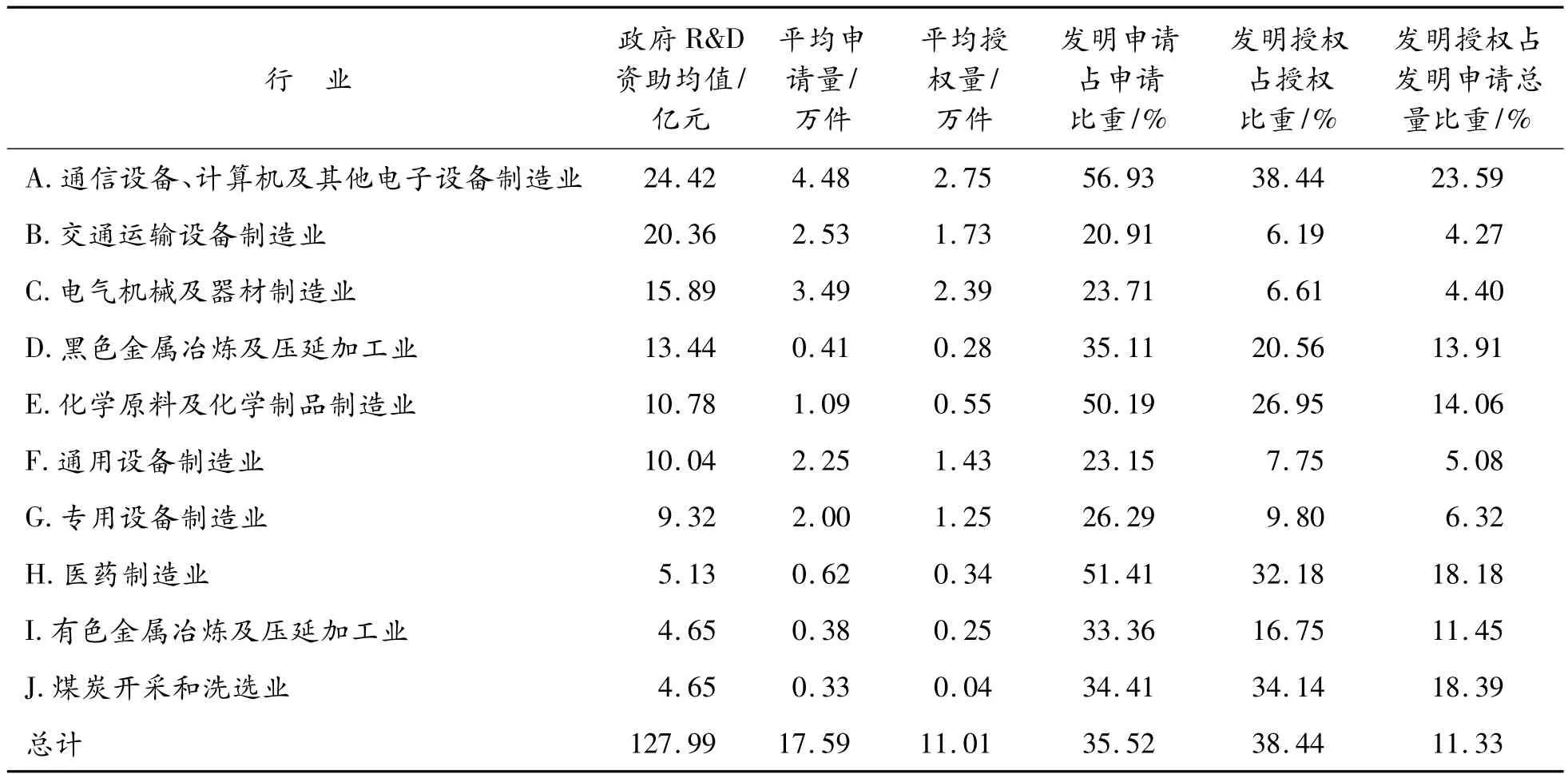

我國工業企業開展R&D活動的主要集中在規模以上工業企業,因此根據全國科技經費投入統計公報[4]選擇規模以上工業企業R&D經費最多的10個行業進行分析,見表3。2009—2011年我國政府資助規模以上工業企業R&D經費最多的10個行業的經費占資助全部企業的54.73%,尤其在2010年比例高達64.59%。政府資助企業的R&D經費每年有34.9%投入在通信設備、計算機及其他電子設備制造業和交通運輸設備制造業中。這兩類企業的專利申請和授予量占了絕大部分,但是發明授權量占發明申請總量的比重并不高,3年平均僅為27.86%,在政府R&D資金方面的使用效率不高。甚至交通運輸設備制造業和電氣機械及器材制造業發明授權量占發明申請總量的比重沒有超過5%,通用設備制造業發明授權量占發明申請總量的比重也僅為5.08%,說明我國政府投入到企業R&D項目中的績效嚴重偏低,這就導致整個工業產業政府R&D經費績效偏低。政府作為出資者,應該在適時擴大政府R&D經費補助的同時,主動加強對R&D經費的過程監控以及促使企業積極進行反饋,提高政府R&D經費在各行業的使用效率。

表3 規模以上工業企業政府R&D經費和專利申請、授權情況

二、我國R&D過程監控及績效管理現狀

自1995年《中共中央、國務院關于加速科學技術進步的決定》中提出“促進企業逐步成為技術開發的主體”,至2012年全國科技創新大會再一次提出“強化企業技術創新主體地位”以來,我國政府相繼出臺了一系列的政策和措施,致力于提升企業自主創新能力。但隨著企業發揮技術創新主體功能與作用的不斷提高,企業的R&D產出能力仍是薄弱環節[5]。

我國工業產業的績效不明顯,產業間的績效也不均衡。導致產出效率低下的一大原因是我國對企業R&D項目過程的監控關注度較低[3]。從目前國內關于R&D管理的實際情況來看,R&D過程監控與績效管理的開展及效果均不理想,主要有以下幾個方面的原因:

一是企業只重視立項前的評估檢查。大多數企業只在立項、爭取政府資金的方面十分積極,但對立項之后的項目實施的管理方面幾乎沒有統一的規劃和計劃,從而導致一些項目效率低下,投資產出達不到預期目標,無法保質保量的完成。

二是專家組未對后續過程及績效負責。專家評估組也僅在立項時對企業科研水平、生產能力等進行評估,未對其后續項目管理負起責任,很少甚至缺乏項目過程管理,幾乎全憑企業自覺,導致后期績效成果較差。

三是政府缺乏相應的過程監控政策。因為沒有具體的過程監控政策,目前國內政府R&D項目主管部門基本是以宏觀政策為指導,加以事后獎勵等手法來進行所謂的“項目管理”,其實中間過程中存在著很大的暗箱操作的可能性。

四是政府缺乏績效管理評估體系。我國目前對于項目的實施情況和績效成果沒有較成體系的管理評估體系,如果企業出現項目超預算或未按期完成的情況,也沒有相應的懲罰機制,也即是缺乏對項目的績效管理評估體系,一定程度上增加了項目失敗的可能性。

從上述情況看來,由于政府缺乏關于R&D后續項目管理的明確政策,所以在項目的后續管理上存在著一定的問題。我國在R&D項目的執行和管理上與發達國家相比還存在著較大的差距。

三、國外政府R&D資助的過程監控及我國的改進措施

(一)國外政府R&D資助的過程監控

(1)美國是最早推行新績效預算的國家,《政府績效與成果法》(GPRA法案)中規定聯邦執行部門必須定期提交長期戰略規劃、年度執行目標計劃以及年度項目執行情況報告[6]。在美國的ATP計劃(Advanced Technology Program,美國政府資助的R&D計劃)中,各個項目都專門設立有監控項目管理小組,由授權官員、技術專家和商業專家組成,采用與具體科研相配套的方法來評價項目進展。

(2)德國在R&D的后續過程管理中有著嚴格的要求,不能完成項目研究的單位會受到嚴重的處罰[7]。德國政府對于項目的績效成果評定沒有專門的評定機構,而是將項目科研成果直接交由市場和社會進行績效評定,單位可通過舉辦研討會和項目終結演示會等形式隨時向公眾展示研究成果。重要成果通過研技部的新聞通報發表,社會可通過公開發行的刊物了解和利用這些成果。

3.日本的R&D投資總額僅次于美國,日本政府對經費的預算與實施有一套完整的項目管理評價體制和預算監督機制。項目的開支與實施進程都必須嚴格按照計劃來執行,政府還專門設立了國家審計員制度來協助企業和上級主管部門對科技經費進行監管。日本的項目過程監控與美德兩國不同,主要是由項目承擔單位自行管理,政府會以項目的階段性成果報告作為主要的評價依據[8]。績效管理方面,日本政府于1997年8月頒布了《國家R&D評估實施方法指南》,明確規定了評估標準、使用范圍、評估機構及外部評估人員、研究人員和評估者責任、評估方法、評估程序、評估透明度以及有效貫徹評估決議等條文。

(二)我國R&D經費過程監控和績效管理的改進措施

我國R&D過程監控與績效管理效率低下的原因,主要還是由于沒有明確的體制來對其進行約束,同時也沒有形成一定的運行機制,所以導致企業行為的不規范。總的來說,還是因為政府對投資后續情況的監管政策不明確,導致企業對R&D績效評估的重視度不夠,而忽視過程監控與績效管理。為此:

(1)針對政府R&D項目過程監控的不足,缺乏對投資經費的后續監控,我國政府首先要形成資助體系,建立資助項目,拓展高新技術園區,有針對性地對項目進行過程監控。同時,幫助企業形成戰略合作聯盟,企業之間形成相互牽制、相互監督機制。

(2)為了實現良好的績效管理,關鍵是要制定和落實R&D項目經費支出績效評價體系。同時,需要完善知識產權的保護制度,保護R&D項目的專利產出,形成良好的R&D項目產出保護氛圍。

[1]劉鳳朝,孫玉濤.基于過程的政府R&D投入績效分析[J].研究與發展管理,2008(5).

[2]劉新同.我國R&D投入模式轉換及特點分析[J].科技進步與對策,2009(9).

[3]施定國.基于過程分析的政府R&D支出績效研究[D].大連:大連理工大學,2009.

[4]科學技術部發展計劃司.2011年規模以上工業企業R&D 活動分析[J].科技統計報告,2012(17).

[5]張赤東,羅亞非.企業技術創新主體地位:現狀與建議[N].中國科學報,2013-04-15.

[6]嚴亮,張杰軍.美國政府資助產業研發相關管理經驗與啟示——以美國科技計劃ATP為例[C]//全球化視閾中的科技與社會——全國科技與社會(STS)學術年會(2007)論文集,2007.

[7]何景師,蔣鍵,陳搏.國外產業研發的資助模式與管理政策比較研究[J].國際經濟觀察,2012(5).

[8]何清.日本政府R&D投資評估經驗及其借鑒[J].外國經濟與管理,2003(8).

(責任編輯 魏艷君)