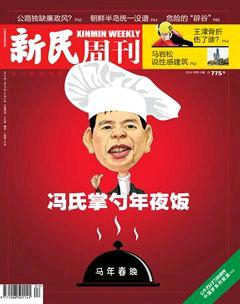

馮氏喜劇的沒落

不小可

曾經的鐵三角

說馮氏喜劇,不可避免地要先說王朔。從1991年的編劇成名作《編輯部的故事》,到1994年的導演處女作《永失我愛》,1997年的“馮氏賀歲”創業作《甲方乙方》,馮小剛的每一個里程碑,都同時鐫刻著王朔的名字。即使《甲方乙方》之后一度分崩,仍然藕斷絲連,每回馮小剛想要“有感而發”——比如《一聲嘆息》的婚外戀、《非誠勿擾》的中年危機、《私人訂制》的……報恩二王,兜兜轉轉,最后還是得找第三王:王朔。

最初和馮小剛合作的導演鄭曉龍說:“馮小剛當時能把王朔的小說倒背如流。可以說,他是在模仿王朔的語言風格中成長起來的,他能走到今天,完全是王朔的語言風格推著他。別看他現在轉型,但是他以后還是回到老路子上的。王朔的語言是馮小剛安身立命的根本。”

但改編王朔的不止馮小剛一人,小說里的王朔、別人導演的王朔、馮小剛改編的王朔——你能看出三者各不相同。相比王朔百無禁忌的痞氣,馮小剛的價值觀主流得多。他曾坦言,自己“比較接受的是王朔對于很多事極端的看法,不相信真善美”,但為了通過電影局的審查,或者為了電影更好賣,只有嘗試“折中”。盡管自己也覺得“販賣真善美有點廉價”,但“觀眾愿意相信”。

馮王的合體使得馮氏喜劇特點鮮明:京味,調侃,沒有太多夸張的肢體動作,更多依靠語言本身的靈巧。臺灣電影教母焦雄屏對之的評價是:“馮小剛、王朔式的詼諧其實多少帶著城市人的知識分子調調,雖稱自己庸俗,但其實骨子里看不上庸俗和假道學,比起天真有夢,更多是一種自嘲。”

寫的是平民,用的是知識分子調調——這樣的矛盾,馮小剛也知道,只有葛優能并行無礙:“臺詞看起來很口語,其實有書面語,有成語,只有葛優能沒有痕跡地說出來。他最拿手的就是一本正經地去演一件不著調的事、一個不著四六的人,而且讓觀眾覺得態度很誠懇。”

按道理,以葛優如今的地位,被尊稱一聲“葛爺”那是綽綽有余。但觀眾一見葛優,立刻咧開嘴,親親熱熱喊一聲“葛大爺”。這多出來的一個“大”字,絕非不敬、揶揄。葛大爺的魅力,在戲內,真可謂文武昆亂不擋,馮小剛、陳凱歌、姜文、張藝謀,風格毫不相干的幾位大導都視之為愛將;在戲外,更是出了名的心平氣和、通情達理。觀眾眼里的葛優,正像馮小剛第一次見到的葛優:“也不是不熱情,但顯得很謹慎,你笑他不笑,一副莫衷一是的樣子。”——問題是,他不笑,可是你一看到他出場,你就想笑。

遇上這么一位奇人,馮小剛的鐵三角才算徹底焊上了。

平民立場尚存否?

馮小剛曾說:“電影有兩種:一種是跟觀眾有仇的,敢花錢買票進來一定讓你帶走不痛快;另一種是跟觀眾親的,一見如故,相見恨晚。”言辭間自信滿滿。

實際上,除了語言風格,馮氏喜劇最得人心的地方,就在于它的平民立場。在那個電影還不怎么主動滿足老百姓娛樂口味的年代,馮氏市民喜劇適時出現,兩者一拍即合。一直以來,馮氏電影最大的底氣來自于票房,換言之,人民。

馮小剛不止一次提到自己最反感“精英主義”:“聽到這兩個字我就覺得惡心,完全是納粹主義的翻版。我也很反感那些公然聲稱自己是服務所謂‘高端人群的媒體,把勢利眼當目光,還以為自己站在社會的前沿了。誰要是覺得自己的精神比別人高貴,我就送他倆字:可笑。”還引用王朔的話來加大抨擊力度:“中國人本來就窮,身上的虱子還分三六九等。”

取消階層文化差異,這曾為他贏得不少民心。

在2008年初《集結號》上映時,馮小剛曾接受央視采訪,提及一部電影,叫《貴族》——正是如今《私人訂制》的原型。當時他對《貴族》這部電影的描述是:將把社會新富階層作為調侃對象:“現在中國出現了很多新富,應該說已經有了一個新富階層了,但是我們更多的人呢,還是生活過得不那么寬裕的大眾階層。大眾階層一定是有一種欲望,就是盡管我日子沒你過得好,但是我很愿意看到有一部電影能夠開你們的玩笑,能夠讓這些有錢人變得有點狼狽……從經濟上來說我應該可以給歸在生活富裕的這一類,但是我的心是跟最多的那些人群在一塊。我還是要拍諷刺喜劇,但是我也只能選擇報復的可能性最小的這群人——你開汽車,那有一蹬三輪的給你蹭了刮了,你說得得,大爺您走您的,你不會跟他一般見識。我們站在蹬三輪的立場上,拿有錢人開開心,有錢人看著也是一樂。”

馮小剛自稱喜歡伍迪·艾倫的電影,喜歡諷刺那些自命不凡、自認為比其他人高一等的人。但伍迪·艾倫難道不也是個典型的充滿了知識分子優越感的導演?就像馮小剛,站在平民立場諷刺新富的同時,其實也很清楚平民的劣根性,更清楚自己的電影與其說是諷刺富貴、倒不如說是給平民打一劑自我安慰的麻藥。

馮小剛變了,觀眾也變了

5年以后,《私人訂制》問世。馮小剛仍然堅稱自己拍的是諷刺喜劇:“三個故事……第一個說的是土壤,是《一九四二》的現代版,說的還是人民性,如出一轍。第二個故事是嘲笑,但嘲笑的不是俗。第三個故事是白給的,為的是讓第一個故事能存活下來。最后的道歉和王朔沒有關系,是我內心對這個世界僅存的一點敬畏。”

但是在觀眾看來,“里面既諷刺了天下烏鴉一般黑的中國官員們,但那個中年男子(范偉)頤指氣使的模樣讓人看到一個小人得志的張狂。在這部戲里面,馮小剛不同情任何人,在他眼里,社會上層與下層,除了等級的區別導致立場不同,本質卻是沆瀣一氣的全然骯臟。”——沒有人從這部“賀歲喜劇”里得到安慰。

這也顯示了馮小剛本人的矛盾——忽而,他說《私人訂制》是為了“還中軍一個人情”,就是赤裸裸奔著賺錢來的,“成全別人,惡心自己”;忽而,又道“觀眾熱衷爆米花喜劇我理解,但我無心伺候”。自己既決定不了立場站在哪一邊,創作心態又這么心猿意馬,就難怪影評人會說:“馮小剛的誠實與勢利、妥協與專橫、惡意與軟弱被雜糅在了一起,這最終讓影片聞起來有一種難以忍受的異味,它的調笑里有著一種輕蔑,它的關懷里又明顯泛著一種假惺惺。”endprint

更可怕的是,《一九四二》票房失利后,馮小剛安慰王中軍:我一定給你拍個賺錢的;王朔安慰馮小剛:大不了我給你寫個喜劇,不就都回來了嗎?——憑什么就有這樣的自信,把自己都覺得惡心的東西隨隨便便拍出來,就能成全觀眾?

這已經不是王朔隨便寫個喜劇觀眾就能照單全收的年代了,甚至連喜劇電影本身,也已經不是觀眾重要的娛樂方式。馮小剛自己都變了,又怎么能責怪觀眾也不是原來的觀眾了?

當徐崢誠懇摸索喜劇片類型、一招一式都真正為觀眾“定制”;當電視臺的脫口秀主持人都堅持“我們的段子必須是原創”;當越來越多的電影類型挑戰視聽極限時,馮小剛卻落伍了。他低估了觀眾的欣賞水平,仍然抱著一種施舍的心態,覺得自己站起來跳一跳,身上掉下來的谷子就夠觀眾吃個飽——結果只能發現,連地主家都沒有余糧了。

有人說:“王朔和馮小剛兩個人的水平再高,也比不過億萬網民的集體智慧——這才是馮小剛賀歲片不好笑了的終極緣由。”眼下,論真誠,有人比他們更真誠;論好玩,他們也不是最好玩的了。

前些年,《非誠勿擾2》拿了金掃帚獎,馮小剛炮轟:“誰也別跟我爭,我的目標是往后十年我都預訂了,蟬聯了,年年最爛。朋友們知道了都歡欣鼓舞拍手稱快,還有建議我干脆勇奪終身最爛獎的。他們就喜歡看我拍的爛片……但是你們不能罵評審是SB,這很不文明,也很不厚道。言論自由嘛。公正地說,他們應該算精B。”

今年,《私人訂制》又入圍了金掃帚獎“最令人失望影片”、“最令人失望導演”和“最令人失望編劇”。即使是“小鋼炮”,在罵影評人、罵評審之余也得想一想:金掃帚畢竟不是專家、影評人評出來的,每一張都是網民投票——如今不再買他賬的人,正是那些曾經擁戴他的觀眾,這才是他最大的危機——馮小剛最輸不起的,不是獎項,是口碑。

他們說馮小剛——

鄭曉龍:可以說,馮小剛是在模仿王朔的語言風格中成長起來的,他當時能把王朔的小說倒背如流。他能走到今天,完全是王朔的語言風格推著他走到今天,別看他現在轉型,但是他以后還是回到老路子上的。王朔的語言是馮小剛安身立命的根本。

王朔:我覺得,了解電影你就得在世界范圍內了解,中國最好那可不是世界第一,如果你不知道什么是最好,你的東西不會好。老實說,馮小剛的很多電影語言不是很完善,他要趕拍,出品量要大,當然會有優點和缺點,都很突出。一年一部絕對保證不了質量,你是天才也不行。

劉震云:我覺得小剛真正偉大的地方,不在于拍電影的時候,而是拍電影之前,他知道拍什么和不拍什么,其實一個好的導演不是說你要拍什么,你要知道自己不拍什么。

姜文:《讓子彈飛》里的馮小剛很酷,也可以很媚,他有一種可人疼的感覺。馮小剛如果做演員,現在的大明星格局可能就得改寫了。他能當個好導演,也是因為他自己懂表演。

王中軍:馮小剛是畫畫出身,我自己也是學美術的,經歷也比較像。他在部隊呆過,我也當過兵。我們愛好一致、興趣一致、性格一致、投資目標一致,什么都合得來。要是我說這個不能拍,他就不會拍。而且小剛從來不會跟我追加預算,從來沒有過。

王中磊:“華誼兄弟”可能是一個一百年的符號,但是你永遠會看到在前二十年當中,馮小剛成為了一個“華誼兄弟”電影的符號。

葛優:他的性格和脾氣是這樣(容易罵人),因為他忍不住,他就是想說話。電影就是這樣,有太多人要應付。

《好萊塢報道》(The Hollywood Reporter):在馮小剛的電影里,葛優的出場就像吉祥物一樣不可或缺,在最合適的情境下說著馮氏典型的俏皮話,有趣地混合了自貶與自大。

《綜藝》(Variety):馮小剛是中國的斯皮爾伯格——只是更逗。在中國,馮小剛這個名字本身就足夠讓觀眾走進電影院。

(整理:闕政)endprint