全媒體與廣播轉型的機會

胡正榮

在全媒體與整個傳播業的關系里面,大家最看好廣播,廣播成本最低、和新媒體親近度更高,而且是共享的。中央人民廣播電臺中國之聲及央廣的很多改革在國內都開了行業先河,很多案例也在中國傳媒大學做了案例分析。

講到全媒體與廣播轉型,筆者講三個觀點:第一,用戶優先。過去廣播都講聽眾,傳媒都稱為受眾。在英文呢,一直都講Audience,即受眾,但是現在英文又出現了一個新詞,叫Prosumers,意思是生產者和消費者是一個結合體,這說明我們今天已是一個既消費又生產的時代。第二,廣播內容要轉型,平臺要轉型,因為市場也在轉型。第三,流程再造與機構重構。

今天的時代,其實是一個多屏的世界。2012年9月,谷歌在全世界做了一個大規模的調查,今天的公眾、用戶都生活在多屏世界里。包括中國在內的公眾每天跟媒體之間的互動90%發生在智能手機、平板電腦、臺式電腦和電視這四個屏幕上。這樣看,可能搞廣播的人好氣餒,因為傳統廣播不在其列,廣播和報紙、雜志一樣處于劣勢,只占10%以下。但是,這也才是廣播的機會,說明廣播發展的空間巨大。

圖1

今天的Prosumers已經習慣了新媒體接收方式所給予的便捷的、簡單的、個人化的體驗。簡單便捷的體驗是高度融合化、高度全媒體化的。很多時候我們都希望得到的是一個簡單化的音頻、視頻解決方案。消費者在上面提到的四個屏幕上一般做五件事,可以瀏覽外面世界和互聯網上所能呈現的東西,可以在這個網絡上拿到我想聽、想看的內容,還可以及時更新,跳轉方便,更重要的是看到社交媒體,所有媒體必須社交化才有方向,能讓大家分享、推薦。現在的微信、微博都在做發現、分享、推薦的功能,再有就是支付,可以下單消費。

圖2:每天在媒體中花費的時間(小時)

上面這張圖中,綜色和黃色分別代表電視和網絡,它們的消費都很高,綠色代表廣播,我們看到,廣播和電視、網絡相比消費水平有明顯的差距。廣播今后發展的空間是巨大的,它還應有很大的提升才對。

今天要把自己的廣播做好,不管傳統平臺還是全媒體的平臺,都要了解自己面對的對象。賽立信公司做了這樣一個調查,中國青少年和30~49歲、50歲以上受眾的接收方式有很明顯的區別。應把傳統收聽、車載收聽和數字收聽以及電腦、手機、有線廣播這幾個要素整合起來,以用戶為先為理念,了解我們面對的用戶是誰,要有一個戰略,而不是只是把傳統廣播內容平移到手機就叫全媒體了。每一個平臺的消費群體需求是不一樣的。

表:不同年齡結構收聽方式調查

今天,傳播的渠道越來越多,越來越細分。真正做媒體轉型時,應該是線上線下一起做,要打通。現在,我們看見傳播媒體基本上都是這個發展思路。廣播最早只有一個頻率,現在細分多了,有的電臺最多辦10個、20個頻率。但是,公眾的需求不是20個頻率就可以滿足的,還需要進一步細分,傳統廣播就出現了類型化電臺,但是頻率資源仍然不足,因此,廣播都轉型聚合在新媒體上,做網絡廣播或者網絡音頻。傳統媒體的轉型路徑就是從細分到聚合,最終用媒體自己的品質取勝。然而,目前國內所有的新媒體都是聚合起家,新浪、搜狐、百度都是先把別人內容拿過來。新浪的老總在大連的達沃斯經濟論壇上也在講,新浪也是一個傳統媒體了,就是一個聚合,沒有提供太多個性化、定制化、推送化的服務。所以,真正的新媒體的路徑是聚合到個性化,最后還是要做原創。

廣播在美國最發達,但是現在所有媒體都在下滑。傳統媒體中,只有廣播仍然處于市場份額的增長中。為什么?互聯網救了廣播。截止到2012年,美國有40%的人在汽車里收聽網絡電臺。廣播是做音頻的,只要是能有音頻推送功能的,廣播都要做,不管它是調頻廣播還是電視廣播,或是網絡廣播。潘多拉(Pandora)已經是在美國本土的蘋果應用當中下載量排第二的終端,占據了整個美國網絡音頻的70%以上,美國用戶數量已突破1.5億(2012年),其活躍用戶數量已創下5990萬的歷史新高。

清晰頻道傳播集團(CLEAR CHANNEL)是全美國最大的一家廣播集團,它在美國150座城市有850家電臺,有2.43億聽眾。但他們明白僅僅靠800多家電臺,未來發展方向是有問題的。現在他們把它的調頻調幅延伸到網站、衛星。播出平臺包括了廣播、衛星、網站、移動終端。它的數字音頻應用iHeartRadio 集成了1500家直播電臺、定制電臺等。擁有1600萬首音樂作品,涵蓋了40多萬名藝術家。超過50%的制作版權都是掌握在自己手里的。

圖3

所以說,在國內我們僅僅滿足于現有的10個、15個或20個廣播頻率是遠遠不夠的。

中央電臺中國之聲是以新聞作為自己的主打,到了今天,我想說一句結論性的話:社交媒體即將甚至在某種意義上已經改變了新聞業態。這不是你接受不接受、你想不想讓它發生的事情,實際上它正在或者說已經發生了。現在,新聞幾乎所有第一落點都是社交媒體,都是社交媒體設置議題。現在傳統媒體最大優勢要么是觀點,要么是現場。考察美國的電臺就會明顯發現,美國電臺就是這樣兩條線走路。今天的廣播電臺新聞臺的定位不應該僅僅是一個消息臺,消息臺如今已經在互聯網上比比皆是,微博、微信就是消息臺,今天的廣播電臺更多應是觀點臺、思想臺、現場臺。今天的時代,不缺乏信息,缺的是對信息的集成、分析與應用。

再談一下社交化,社交化已經徹底改變了今天的新聞業態。今天的所有新聞業態和傳統新聞里面,如果不跟社交掛鉤,這個新聞就很難做下去。如今我們需要改變一個衡量新聞節目的標準,過去我們衡量新聞節目好壞,看看一個收聽率高低就可以,現在不能這樣了。而如今衡量一個新聞節目質量,起碼兩個標準,一個是收聽率,如果高了只能給你打50分,剩下的50分,即第二個標準應該是看有多少人在給你評論、有多少人分享轉發這個節目內容。

未來我們評價一個節目的好壞、一個內容的好壞是前半段初次生產,加上后半段再生產。前半段生產是專業工作者完成,后半段的再生產是社交媒體的用戶實現。

衡量未來我們的媒體有沒有前途,發展得好不好?美國業界、學者的觀點值得我們思考。

第一,要看未來我們用的硬件和平臺是不是便攜的。

第二,要看我們提供的內容,除了大眾性內容,有沒有個性化的東西。

第三,要看我們提供的服務方式,是不是讓大家看完、聽完而愿意去溝通、愿意去分享、愿意去推薦。

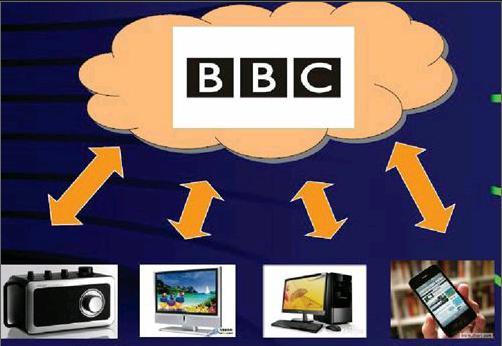

總之,在今天,傳統媒體向新媒體或者全媒體轉型時,其實是這樣一個格局:所有業務鏈是打通的,上下游要打通,要形成一個集成業務云平臺,這個平臺向收音機、手機、電視機、互聯網分發。目前為止,傳統廣播電視媒體轉型做得最成功的是BBC。

圖4:BBC分發平臺

BBC形成一個戰略:1+4+10戰略。1就是BBC近百年形成的一個品牌;4是4個分發的平臺,有收音機、電視、在線、移動;10就是推送的內容資源,包括新聞、體育資訊、音樂等。BBC已經成功地把傳統廣播的影響力延伸到更新的平臺。

(本文編輯:劉浩三)