媒體縱覽

公共科學圖書館

科學家首次實現遠程“心靈感應”

這聽起來更像是科幻片里的情節——兩個大腦僅通過數字設備連接,就能相互發送問候。目前,國外研究人員使用一種非侵入性方式,將一個身在印度、心中默念“你好”和“再見”的人的腦活動記錄下來,進行解碼并發送到8046公里外的法國,再由接收端的機器將詞匯轉化成大腦刺激信號輸送給另一個人,接收人所感知到的信號是一束束閃光。據悉,位于法國的接收者從閃光中成功解讀了信號內容。

這是人類首次“幾乎直接”通過大腦發送信息,預計未來將有望實現計算機-大腦和大腦-大腦之間的通信。

(來源:美國《公共科學圖書館·綜合》期刊2014年9月)

英國每日郵報

愛吃米飯睡得香

日本研究人員調查了近2000名參試者的米飯攝入量及其睡眠質量。結果發現,吃米飯較多的參試者睡眠更好。研究人員表示,米飯比面食更有益睡眠的具體機理尚不完全清楚。但一種理論認為,米飯的升糖指數(GI)更高,能提高色氨酸水平,從而促進大腦血清素的分泌,改善睡眠質量。所以,難以入睡時,可適當多吃點米飯。但盡量別在睡前2小時吃,以免加重腸胃負擔。

(來源:英國《每日郵報》2014年8月26日)

生物探索

大腸桿菌或將緩解能源危機

近日,科學家們使用大腸桿菌作為宿主生物體,首先通過硫酯酶的新變體中斷大腸桿菌脂肪酸進入生物膜,得到了丁酸;然后用酰基載體蛋白質的細菌酶,讓丁酸變成丁醛;最后,用電子刺激酶AOD產生了丙烷。丙烷是液化石油氣的主要組成部分,易于運輸、存儲和使用。

該研究為可再生能源的可持續生產提供了可能性,而研究人員的最終目標,是將大腸桿菌轉入到光合細菌中,將太陽能直接轉化為化學能。

(來源:生物探索2014年9月4日)

人民日報

電子煙并非無害

電子煙是通過霧化等手段,將尼古丁等變成蒸氣后讓用戶吸食的一種吸煙方式。研究發現,電子煙戒煙效果不明顯,且電子煙氣霧中含有一些致癌化合物及其他有毒物質。此外,對大量吸煙者來說,電子煙只是減少了香煙使用,但同時也加劇了尼古丁依賴,反而使戒煙更加困難。

2013年,全球電子煙銷售額約達30億美元。雖然產量巨大,但電子煙在我國仍處于“三無”狀態:無產品標準,無質量監管,無安全評估。專家建議應對其進行安全評估,加強監管。

(來源:《人民日報》2014年9月3日)

自然-神經學

大腦中或存在真話“開關”

弗吉尼亞理工大學的朱露莎等人進行了一項關于真話的研究,研究對象包含大腦前額葉背外側皮層有損傷、眼眶額葉皮質有損傷和腦沒有受傷的人。這些人參與了“信號游戲”的實驗,向另一位參與者發送一條信息,說服其作出選擇。若說真話,發信人將獲利較少;反之,則獲利較多。

研究表明,大腦沒有受傷的人更愿意說真話,眼眶額葉皮質與誠實行為沒有因果關系,而前額葉背外側皮層受損的人更多會做出不誠實的抉擇。這一結果說明前額葉背外側皮層也許是誠實行為的“開關”。

(來源:英國《自然-神經學》雜志2014年9月)

光明日報

干細胞療法有望治愈心衰

心力衰竭簡稱心衰,是各種心臟病發展到終末期的臨床綜合癥狀,也是心血管疾病的“頭號殺手”。

美國梅奧診所已發明出干細胞治療心衰的方法,通過從患者骨髓中提取骨髓間充質干細胞,之后在體外利用獨有的細胞重組專利技術,培養分化成心肌前體細胞,通過心導管C-Cathez植入患者受損心臟部位,實現心肌細胞再生,進而治療缺血性心力衰竭。此項研究已獲批準在美國和歐盟進行III期臨床試驗,預計于2016年在全球上市。

(來源:《光明日報》2014年9月7日)

鳳凰網

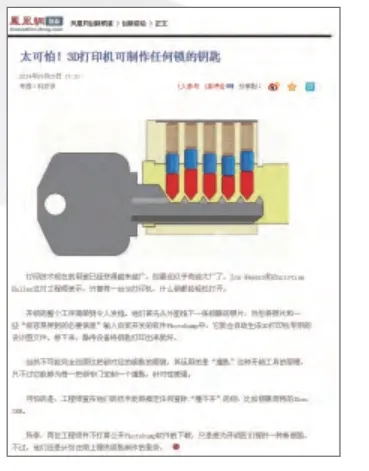

打印“萬能鑰匙”

3 D 打印技術的用途越來越廣,工程師Jos Weyers和Christian Holler表示,只要有一臺3D打印機,什么鎖都能輕松打開。

開鎖的整個工序簡單到令人發指。他們首先從外面拍下一張鎖眼的照片,然后將照片和一些“很容易弄到的必要信息”輸入自家開發的軟件Photobump中,就會自動生成3D打印機專用的設計圖文件。接下來,靜待設備將鑰匙打印出來。

所幸,兩位工程師并不打算公開Photobump軟件的下載,不過,他們計劃在網上提供鑰匙制作的服務。

(來源:鳳凰網2014年9月5日)

英國自然通訊

糖也可以作電池

科學家研究顯示,糖可以作為一種新型燃料電池。糖生物電池是一種酶催化燃料電池(EFC),能將糖原和淀粉中的化學能轉變成電流。EFC用酶代替貴金屬催化劑氧化燃料。酶可以使用更復雜的燃料,如葡萄糖。

糖生物電池的能量存儲密度大約是596安培-時/公斤(A-h/kg),鋰離子電池的能量存儲密度為42安培-時/公斤。這意味著同等重量的糖生物電池比現有鋰離子電池至少耐用10倍。

(來源:英國《自然通訊》雜志2014年9月)

美國中風雜志

長壽基因可防血管性癡呆

SIRT1是大腦內的一種去乙酰化酶,編碼這種酶的SIRT1基因是一種長壽基因。近日,日本研究人員通過基因操作,使實驗鼠腦內SIRT1基因的表達增強,進而使SIRT1酶的生成量達到通常水平的2~3倍,然后通過手術使實驗鼠的頸動脈變細。

結果發現,實驗鼠腦內血流維持在原有水平的90%以上。而普通實驗鼠頸動脈變細后,腦內血流只能維持原有水平的70%。這是由于SIRT1基因表達增強后,能促使合成一氧化氮的酶保持非常活躍的狀態,而一氧化氮能擴張血管,從而有利于維持腦血流。

(來源:美國《中風》雜志2014年9月)

果殼網

微生物“指紋”來破案

芝加哥大學研究人員繪制了7個家庭的微生物特征圖,發現每個家庭的微生物物種都不盡相同,也就是說,不同的家庭有不同的微生物“簽名” 。據此,研究人員能用微生物繪制家庭成員的運動軌跡,并“監控”成員之間的相互作用。

如果建立一個史無前例的微生物“簽名”數據庫,那么犯罪現場遺留的微生物“指紋”也許能夠用來識別犯罪。在短期內,這項工作結果將用來識別屋里是否進過小偷,或者通過皮膚微生物對比識別犯罪案件的兇手與受害人。

(來源:果殼網2014年9月4日)

科學轉化醫學

細菌或能治愈癌癥

諾維氏梭菌是土壤中常見的厭氧菌,其釋放的酶可以穿透并殺死哺乳動物細胞。“敵人的敵人是朋友”,這一原理在醫學界可能也是適用的。

美國密蘇里州堪薩斯城的生物科技公司對諾維氏梭菌進行了基因改造,隨后將改造后的諾維氏梭菌注射進入一位53歲的女性癌癥患者體內,一個月后,該患者體內的腫瘤出現了萎縮。因此,未來諾維氏梭菌或能成為抗癌治療的新手段。

(來源:美國《科學轉化醫學》2014年9月)

鳳凰網

可折疊電動汽車問世

由美國波斯頓市麻省理工-媒體實驗室構想設計,“Hiriko駕駛機動性公司”完成設計制造的Hiriko折疊電動汽車日前問世。這款電動汽車擁有兩個座位設計,其電動機位于車輪中,它可以像兒童折疊童車一樣隨意地折疊在一起,并且易于泊車。

這款電動折疊汽車的面世,標志著歐洲大量的城市將出現一次性充電可行駛120公里的小型汽車。此項發明有助于解決城市交通運輸、污染和就業等問題。

(來源:鳳凰網2014年9月5日)

中國學網

超市中“買”到牛肝菌新物種

世界上有接近100萬種真菌,被文獻正式記載的只有10%,剩下的90%藏在哪呢?至少有3種,躲藏在從中國出口到英國的牛肝菌中。

英國真菌學家布林·丹廷格的太太從倫敦一家超市買了袋干牛肝菌,布林拿了15塊去測DNA序列,發現其中包含3個從未命名的牛肝菌新種。布林將其命名為:Boletus bainiugan,Boletus meiweiniuganjun,Boletus shiyong。該研究已發表于學術期刊《Peer J》。布林這種把漢語拼音直接加到種名的做法引發了網絡熱議,因為按照這一命名,對應的中譯名分別成了“白牛肝牛肝菌”、“美味牛肝菌牛肝菌”、“食用牛肝菌”,略顯繞口了一些。

(來源:中國學網2014年9月17日)

科技日報

孕期壓力或可代代相傳

加拿大萊斯布里奇大學研究人員在第一代大鼠的懷孕后期施以壓力,將下面兩代分成壓力刺激組和正常組。接受壓力刺激的大鼠的第二代與未受壓力刺激的大鼠第二代相比有更短的孕期。即便第二代不再被施以壓力,第三代仍會出現更短的孕期。

最驚人的發現是,妊娠期的輕度至中度壓力具有跨代疊加效應。這些變化的原因基于表觀遺傳學——基因的排列和表達,表觀遺傳變化則是基于微RNA(miRNA)。更好地理解表觀特征的繼承機制,將有助于預測疾病風險,并降低疾病的未來風險。

(來源:《科技日報》2014年9月9日)