重離子誘發二次光子位置測量技術研究

王 惠 郭 剛 史淑廷 范 輝

(中國原子能科學研究院,中國 北京 102413)

0 引言

單粒子效應地面模擬試驗研究中,微束裝置可以將束斑限制在微米量級,考察芯片不同微觀區域的敏感度,促進了單粒子效應機理研究的發展[1]。隨著芯片生產工藝進步,芯片特征尺寸已由微米量級降至納米量級,現有重離子微束裝置最小束斑尺寸約為1μm,且由于技術因素的限制,很難進一步減小[2]。面對上述問題,美國桑迪亞實驗室提出建設IPEM 裝置的新思路。與現有微束相比,IPEM 具有較高的實驗效率,目前分辨率已達微米量級[4],未來可能會得到進一步減小。本文針對IPEM 研制需求,為探索入射離子位置測量這一關鍵技術,率先開展二次光子位置測量技術研究。

1 IPEM 原理簡介

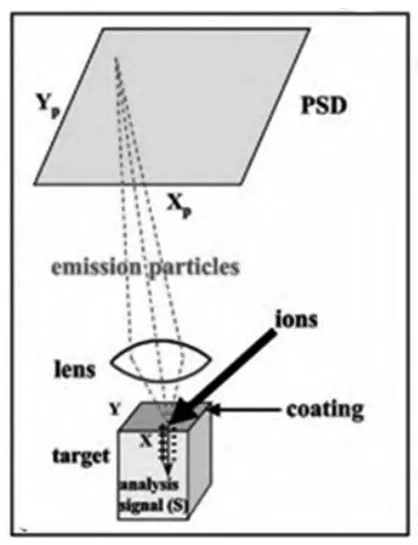

IPEM(Ion Photon Emission Microscopy)需在樣品表面覆蓋一層發光薄膜,實驗時利用非聚焦束流照射,薄膜沉積少量能量并產生二次光子,收集和測量二次光子獲得入射離子位置信息,待測樣品沉積大部分能量并產生單粒子效應,將樣品單粒子效應信息與入射離子位置信息相結合,從而得到相應的二維圖譜。

IPEM 裝置與現有微束裝置“先確定入射離子位置再輻照”的工作過程明顯不同,因此如何利用二次光子確定入射離子位置是裝置關鍵技術之一。目前國外裝置大都使用單光子位置靈敏探測器,這種探測器性能優異,但訂貨周期較長[5]。為盡快開展相關研究,研究組決定暫時采用CCD,對二次光子位置測量技術進行探索。

圖1 IPEM 工作原理示意圖

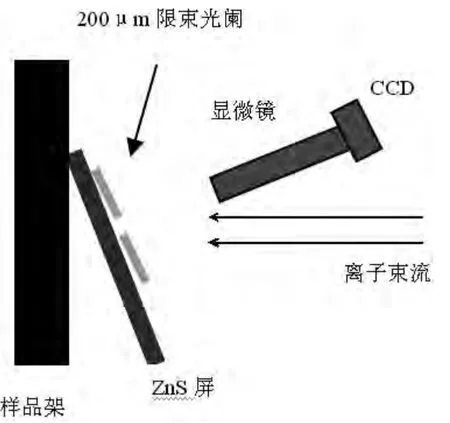

圖2 實驗裝置整體布局示意圖

2 實驗設置與流程

實驗是在北京HI-13 串列加速器單粒子效輻照裝置上進行,利用158MeV 的Cl 離子入射ZnS(Ag)材料,搭建基于顯微鏡的CCD 成像裝置對二次光子進行測量。實驗裝置整體布局如圖2 所示,ZnS(Ag)屏傾斜30°安裝在樣品架上,屏上緊貼直徑200μm 的限束光闌;顯微鏡放置在限束光闌垂直方向,顯微鏡后安裝CCD 用于采集圖像。

實驗流程包括激光對中、顯微鏡對焦、束斑調整和CCD 觀察等。通過激光對中將限束光闌移動到束流位置,隨后顯微鏡對焦,直到清晰看到ZnS(Ag)表層。調整束斑位置,使其覆蓋整個限束光闌。最終在不同注量率下,CCD 觀察材料發光情況。

3 實驗結果與分析

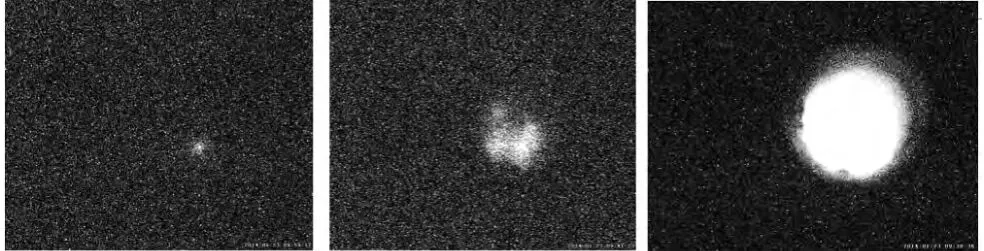

實驗選用三種不同注量率 105ions/cm2/s、3×106ions/cm2/s、2×107ions/cm2/s,圖3為不同注量率下CCD 觀察到的典型ZnS(Ag)圖像。在注量率為105ions/cm2/s 時,CCD 視野中光點逐個出現,其圖像如圖3左圖所示;在注量率為3×106ions/cm2/s 時,CCD 視野中光斑呈現團狀,能夠勉強分辨單個光點形狀,其圖像如圖3 中圖所示;在注量率為2×107ions/cm2/s 時,CCD 視野呈現為整個亮光斑,無法再分辨單個光點形狀,其圖像如圖3 右圖所示。

圖3 不同注量率下ZnS(Ag)發光情況

首先對二次光子在CCD 處的照度進行估算。根據文獻和理論估算,一個Cl 離子在ZnS(Ag)中產生的光子數約為1.1×104,實驗所用光學系統總效率約為0.0128。所以CCD 收集到的光子數N 約為132 個。故CCD 處平均輻射通量P=N·hν/t=2.9×10-10W。CCD 對應照度約為P·Km·V/S=0.96lx。因此,單個離子產生的光點照度超過了CCD 最低照度(3×10-4lx)要求,CCD 具有測量單個離子在ZnS(Ag)處產生的二次光子的能力。

實驗中入射離子數量的分布滿足泊松分布P(n)=mn×e-m/n!。利用泊松公式計算在CCD 單幀時間內入射離子數的概率分布。根據泊松公式可知,在不同注量率下,入射離子數的最大概率出現在入射離子為1 個、12 個、80 時,這與圖3 中CCD 圖像的光點數在量級上是一致的。

通過對實驗結果分析,實驗所用CCD 具備測量二次光子的能力,在幾種不同注量率下,實際觀察光點符合入射離子數量概率分布,故圖3 左圖單個光點代表確代表單個入射離子。

4 結論

本文針對IPEM 入射離子位置測量這一關鍵問題,開展了離子誘發二次光子位置測量研究。通過搭建光學系統,使用CCD 對Cl 離子打在ZnS(Ag)后的發光現象進行觀測。通過數據分析,確認注量率為105ions/cm2/s 時CCD 觀察到的光點代表著單個入射離子。研究組據此將建立CCD 二次光子測量系統,推進IPEM 進一步建設。

[1]F.W.Sexton.Microbeam Studies of Sigle-Event Effects [J].IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE,1996(43)NO.2:687-695.

[2]D.F.Heidel,U.H.Bapst,et al.Ion Microbeam Radiation System [J].IEEE TRANSACTIONS ONNUCLEARSCIENCE,1993(40)NO.2:127-134.

[3]B.L.Doyle, D.S.Walsh, et al.Nuclear emission microscopies[J].NIMB,2001:199-210.

[4]J.V.Branson, B.L.Doyle, et al.The ion photon emission microscope on SNL’s nuclear microprobe and in LBNL’s cyclotron facility [J].NIMB 267,2009:2085-2089.

[5]Quantar Technology INC., 2620A Mission Street, Santa Cruz, CA 95060[Z].