美國公共部門雇員養老金改革及其對中國養老金雙軌制的啟示

——以美國為參照的一項研究

姚金海,劉明喧

(1.江西省委黨校公共管理學教研部,江西南昌330003;2.審計署京津冀特派員辦事處,天津市300143)

美國公共部門雇員養老金改革及其對中國養老金雙軌制的啟示

——以美國為參照的一項研究

姚金海1,劉明喧2

(1.江西省委黨校公共管理學教研部,江西南昌330003;2.審計署京津冀特派員辦事處,天津市300143)

機關事業單位養老保險制度與城鎮職工養老保險制度并軌是養老金制度體系的一個子問題。但過分糾結于這一問題可能會使我們無法撥云見日,看不清不同制度體系下養老金待遇差異這一本質性問題。對我國機關事業單位養老保險制度與城鎮職工養老保險制度而言,是否需要并軌并不是真正的問題,至少不是當前最急迫的問題,問題的癥結在于兩者間待遇差異過大而形成的社會不公。通過市場化運營機制提升城鎮職工養老金待遇水平,有利于消弭企業與機關事業單位之間的待遇差異,這是當前乃至今后養老金制度體系頂層設計的重中之重。

養老金制度;雙軌制;制度并軌

一、引言

黨的十八屆三中全會在建立更加公平可持續社會保障制度的目標下作出了推進機關事業單位養老保險制度改革的決定和部署。我國機關事業單位養老保險制度對保障退休人員待遇,穩定職工隊伍,促進經濟、社會、文化各項事業全面發展發揮了非常重要的作用。[1]不過,我國機關事業單位養老保險制度存在的問題也很突出,它仍然是一種傳統的單位保障或國家保障制度,[2]缺乏明確而合理的國家、單位、個人責任分擔機制,個人無需繳費。待遇與繳費無關,根據工作年限長短,以退休時工資為基數按規定比例發放。企業與機關事業單位之間養老金待遇水平差別過大,企業職工對養老金待遇公平的訴求日益高漲。對我國養老金雙軌制而言,是并軌還是在適當提升的基礎上平衡待遇,這是個問題,有必要在頂層設計的視角下清醒認識,深刻理解,準確把握。

二、美國公共部門雇員養老改革政策問題構建及其對我國的啟示

公共政策過程以政策問題的構建為邏輯起點。基于公共政策的問題取向(Problem Orient?ed),威廉·N·鄧恩將公共政策分析稱為“問題分析之學”(Science of Problem Analysis),[3]政策分析活動首要的任務就是闡明問題本身。政策問題的構建要深入到復雜的政治、經濟和社會背景中,通過對問題的感知、搜索、定義和具體化,通過多種途徑的努力,在主體多元化、價值多元化背景下尋求社會問題的政策議程突破。

1.美國公共部門雇員養老改革歷程與政策問題構建

1920年,為提高公務員隊伍工作效率與活力,美國政府制定了《文職公務員退休制度》,建立了公共部門雇員①退休金計劃。該制度分為聯邦和地方政府兩個獨立子系統,覆蓋雇員數超過2000萬,約占美國勞動人口總數的15%。聯邦層面又可分為聯邦政府文職雇員退休金計劃、聯邦軍職人員退休金計劃兩種,分別覆蓋300萬左右的人員;州和地方政府層面與聯邦政府層面大體類似,也建立了退休金制度,覆蓋雇員人數約1300萬。美國公共部門雇員退休金計劃早于美國社會養老保險計劃建立。1929~1933年,美國經歷了嚴重的經濟危機,大蕭條所帶來的災難性后果使美國人確信,必須建立一個由政府主導的廣泛的養老金體系,于是有了1935年的《社會保障法》(Social Se?curity Act),確立了社會養老保險制度框架,基本養老保險基金(OASI)也于1940年建立并運轉。公共部門雇員因為已經有了自己的退休金計劃,故1935年建立的社會養老保險計劃并沒有將他們囊括進去。舊的聯邦公務員退休體系基本上能夠達到80%的替代率,這在當時遠超企業雇員的養老金待遇水平。[4]與我國當前情形類似,美國私營部門雇員普遍對公務員產生了“養老金妒忌”,將公務員養老金制度納入社會保障體系的呼聲日益高漲。20世紀70年代,美國社會保障財務困境日益凸顯,加之民眾對公務員養老金待遇普遍妒忌,時任總統成立改革咨詢委員會專門研究社會保障脫困之策,其中就包括將公務員納入社會保障體系,但遭到公務員群體強烈反對,聯邦公務員工會甚至成立了專門組織維護公務員養老金利益,改革一時陷入困境。直到20世紀80年代,社會保障的財務危機進一步蔓延,甚至到了不得不增稅的地步。美國前總統里根上臺后,在共和黨、民主黨的一致高調支持下,國會通過了把公務員納入社會保障體系的決議。

2.對我國的啟示

(1)中國養老金雙軌制政策問題構建。以1958年和1978年為界,我國機關事業單位養老保險制度的發展經歷了初創階段“生、老、病、死、傷、殘”組織全包并區別于企業的供給制,調整補充并與企業退休制度統一,打破企業與機關事業單位統一退休制度并再次與企業分離,這樣一個“分—合—分”的過程。1997年城鎮職工實行“統賬結合”養老保險制度改革之時,機關事業單位并未同步推進,自此形成了機關事業單位與企業職工養老體系雙軌并行且兩者養老金待遇苦樂不均的二元化格局,機關事業單位職工養老金待遇遠超企業職工,養老金雙規制公平性缺失問題飽受詬病,不僅影響了整個社會保障制度的發展與完善,制約了全國統一勞動力市場的形成,而且加重了財政負擔,阻礙了社會主義和諧社會的建設。[5]《事業單位工作人員養老保險制度改革試點方案》早在2008年就已通過,并在山西等五省市進行試點,但截至目前幾無進展。在并軌試點推進緩慢之際,碎片化、多軌制、繳費高的基本養老保險制度財務收支失衡風險日增,決策部門試圖通過延遲退休來疏解壓力。雙軌制下機關事業單位優越的養老金待遇本就已經令民眾不滿,延遲退休再給機關事業單位職工錦上添花無異于火上澆油,故延遲退休話題甫一拋出即陷入輿論旋渦。客觀來講,延遲退休對我國現行退休年齡制度設計而言兼具經濟理性和技術理性,但在養老金待遇公平性缺失的雙軌制環境下阻力重重,強行推進并不符合政治理性。我國以往的養老保險制度改革缺乏頂層設計理念和戰略,企業、機關事業單位各部門間養老問題相互膠著,大有演化成復雜問題系統之勢,迫切需要相關主體尋求政治動力并在政策議程中實現策略上的突破。[6]

(2)我們應向美國學習什么。綜觀世界各國公務員養老改革,其動因要么是緩解籌資壓力以實現財務平衡,要么是促進勞動力市場自由流動以提升資源配置效率,要么是減少公共部門因養老金待遇比企業優厚較多而遭受的指責以緩解社會矛盾和壓力。[7]但改革的本質就是對利益進行重新分配,被調整的既得利益一方顯然會制造阻力。考察美國公共部門雇員納入社會保障體系的歷史可以發現,發達國家公務員與企業養老社會保險制度的統一無不經歷了復雜的政治議程與艱難的討價還價過程。[8]這無關道德,更多的是一種利益與價值的博弈。當前,我國機關事業單位退休制度同樣面臨財政壓力、阻礙人才流動、拉大收入分配差距等問題,有必要通過政策議程將之轉變為公共政策問題加以解決。那格爾[9]從社會團體、個體與政府之間的關系出發,歸納了社會問題進入政策議程的四種途徑:①社會中部分團體或個體主動,政府只是有限介入;②政府主動介入,發現并解決問題,社會團體和個體有限介入;③政府、社會團體以及個體都主動;④政府、社會團體以及個體都不主動。在美國公務員退休金制度改革過程中,具有多元價值目標的不同主體充分表達各自的利益訴求,公務員群體與企業職工均積極維護并爭取自己的權益,政府部門也主動介入,成立專門的改革咨詢委員會研究相關問題。正是政府、社會團體以及個體的主動參與、充分協調與溝通,才使得社會問題適時進入到政策議程,為相關政策活動的開展奠定了堅實基礎。我國機關事業單位退休制度和養老社會保險制度存在與美國改革前類似的問題。人口老齡化與轉軌成本分擔機制的不合理使得統賬結合的基本養老保險制度實際上成為了“名義賬戶”,個人賬戶空賬運轉,養老金系統收支嚴重失衡,機關事業單位退休金財政負擔沉重。機關事業單位的“單位保障”或“國家保障”使得機關事業單位與企業間流動因成本過高而難以實現,不利于勞動力市場資源配置效率的提高。目前,機關事業單位退休金高達80%以上的替代率使得每況愈下的城鎮職工養老金替代率相形見絀。統計數據顯示,后者目前已經下滑到了50%左右,既低于58.5%的目標替代率,也低于55%的國際警戒線。養老金雙軌制及其帶來的一系列問題已經成為影響廣泛的社會問題,企業職工占總勞動人口的80%以上,這一群體對機關事業單位存在“養老金妒忌”是很正常的,這與美國的情形大體類似。但國家治理現代化對我國而言仍然是一個新事物,公民參與公共決策機制基本缺失,政府、社會團體與個體間的良性互動尚未形成,否則政府職能轉變也不會成為本屆政府推動國家治理現代化的突破口。必須承認,目前我國地方政府重政府投資輕民眾內在需求,各部委過于看重權力和行政審批,正如李稻葵先生所言,成為掣肘我國經濟制度變遷的強勢利益團體。此種情境下,自然難以形成政府與公民以及公民組織之間在公共決策中的良性互動,結果導致養老金雙軌制及養老社會保險制度本身存在的問題嚴重至此卻無法迅速納入政策議程。有關部門甚至不顧養老保險統籌基金透支個人賬戶以致個人賬戶空賬運轉的事實,否認養老金收支缺口的存在,似乎只要承認缺口便會遭到工作不力的指責。當然,也有部分專家學者甚至官員不僅承認缺口的存在,也進行了深入的研究和測算,這體現了一種專業素養和社會責任感。承認問題、研究問題、傾聽民意、廣納群言、將社會問題合理地納入政策議程,是實現公共利益的必然途徑,美國政府這方面的做法值得有關決策部門學習。公民參與公共決策是當今社會的大勢所趨,自上而下單向度的政策活動是計劃體制下傳統的思維模式,有違黨的十八屆三中全會提出的簡政放權、推進國家治理現代化的目標。政府決策部門應堅決貫徹群眾路線,本著“一切為了群眾,一切依靠群眾,從群眾中來,到群眾中去”的宗旨,正視當前養老社會保險制度中存在的問題,成立專門的改革咨詢組織,提供有效的協商溝通平臺,讓相關利益主體充分表達自己的多元利益、多元價值,在理性協商基礎上有效構建政策問題,制定科學有效的公共政策,實現公眾利益的最大化。

三、美國公共部門雇員養老改革政策工具運用及其對我國的啟示

1.美國公共部門雇員養老改革政策工具運用

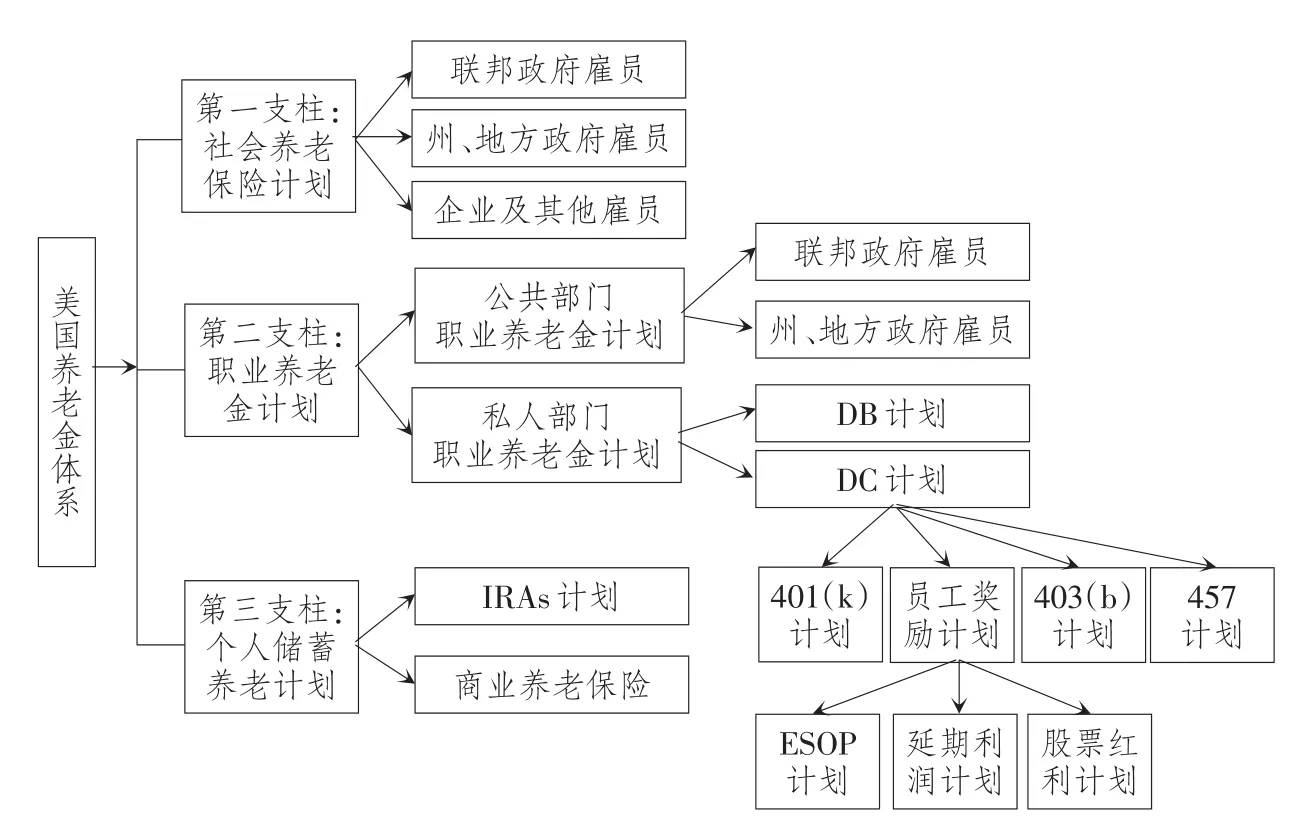

在公共政策活動過程中,選擇合適的政策工具是必不可少的環節。不同的人對政策工具的認識差異很大,有的將之視為一種行為機制,有的將之視為一種推行手段,有的將之視為一種活動,但各種理解均承認政策工具是達成政策目標的手段,[10-11]因此手段性是政策工具的基本屬性。霍萊特和拉梅什(M.Howlett&M.Ramesh)按照強制性由弱到強的順序將政策工具分為自愿性工具、混合性工具、強制性工具三類。美國市場經濟高度發達,在其200多年的市場經濟發展過程中誕生的社會保障制度迄今也有100多年的歷史了。制度設計過程中政策工具的運用深深烙上了市場經濟的痕跡,較少使用政府強制性政策工具,注重發揮個人、家庭、社會組織和市場的積極作用。同時,通過稅收優惠等多種混合性政策工具進行激勵,更多運用自愿性政策工具解決公共政策問題。當然,政府在整個制度中并非無所作為,通過相關立法制定規則,建立養老金利益擔保公司,強化養老金制度各環節監管手段等的作用,構建了一個具有良好治理結構的養老金體系(見圖1)。

圖1 美國養老金體系

目前,美國形成了主要由基本養老保險、職業養老金計劃、個人儲蓄養老計劃三大支柱構成的養老金體系,被形象地稱為“三條腿的板凳”。第一支柱由政府主導,統一管理,通過稅收籌資,雇主和雇員共同負擔,采取現收現付模式,保障基本養老需求,發揮再分配功能;第二支柱由雇主主導,個人參與,起到儲蓄功能;第三支柱由個人主導,包括個人退休賬戶和商業養老保險,發揮防范長壽風險的補充保險功能。除主導第一支柱的養老金計劃外,政府并不直接參與第二、第三支柱養老金,而是充分運用稅收優惠等政策工具鼓勵私人養老金的發展。各類年金計劃和個人儲蓄養老計劃②是私人養老金重要的組成部分,基本采取完全積累制,由充分競爭的投資機構運營,銀行、保險公司、共同基金等多種金融機構均不同程度地參與其中,投資方式多樣化。縱觀美國公務員養老金改革歷程可以發現,1920年8月1日,由《文職公務員退休制度》確立的公務員養老金制度要早于1935年經由《社會保障法案》確立的社會養老保險計劃,因此一直到1986年《聯邦雇員退休制度》制定之前的幾十年間,公務員與企業雇員及其他人員的養老金始終在兩條不同的軌道上運行。經過1983~1986年間的改革,所有1984年1月1日后入職的公務員與企業雇員一樣,③形成了由社會養老保險、職業養老金計劃、個人儲蓄養老計劃組成的三支柱養老金體系。作為舊體制的公務員退休金計劃(CSRS)已經成為一個封閉的系統,會在若干年后隨著最后一個參加者的去世而結束,而作為新體制的聯邦雇員退休金計劃(FERS)則會在若干年后成為主要的聯邦政府雇員退休金計劃。[12-13]

2.對我國的啟示

無獨有偶,我國機關事業單位職工與企業職工養老保險制度并軌的動力并非來自封閉體系本身存在的問題,而是來自整個養老保險制度存在的問題。我國養老金雙軌制問題的根源并不是機關事業單位職工養老金替代率太高,④而是企業職工養老金替代率太低(見表1),50%左右的總替代率已經跌破了國際勞工組織55%的警戒線。

我國養老金雙軌制帶來的養老金待遇的不公平已是不爭的事實,但消弭雙軌制下養老金待遇差距的政策工具卻有“提低”、“降高”兩種截然不同的思路。對這一問題的處理,美國的思路值得我們借鑒。首先,美國政府運用稅收優惠等政策工具鼓勵雇主和雇員參與第二支柱和第三支柱的養老金。與此同時,美國采取一系列政策措施打通養老金市場與資本市場壁壘,實現兩者間的有效對接與良性互動,在對企業職工養老金大幅“提低”的同時,也促進了公務員養老金替代率的適度提升。得益于一系列政策工具的合理運用,消弭了公務員與企業雇員之間養老金待遇的差異,實現了公共政策項目價值與社會價值目標的有機統一,可謂曲徑通幽。整個政策的順利推行得益于決策部門對不同群體利益訴求的準確把握與政策工具的有效組合,將來自公務員的阻力和來自企業雇員的壓力化于無形。

表1 中美公私部門養老金替代率比較 單位:%

四、我國養老金雙軌制的出路

根據前面的敘述,養老金雙軌制及其帶來的一系列問題既不是單純的經濟問題,也不是單純的社會問題和政治問題,而是一個相互制約、相互作用的復雜問題系統。這需要決策部門從系統論和協同論的視角來考慮問題,充分掌握各方利益主體訴求,清晰把握政策問題實質,并在此基礎上將問題納入政策議程,運用恰當的政策工具切實開展有效的政策活動,從而實現公共政策項目價值、社會價值、制度價值的有機統一。黨的十八屆三中全會提出了“建立更加公平可持續的社會保障制度,實現基礎養老金全國統籌,推進機關事業單位養老保險制度改革,研究制定漸進式延遲退休年齡政策”的改革目標,但政策科學在我國仍然是一個全新的課題。在機關事業單位和企業養老金并軌方面,目前決策主體單向度、分割式、命令式的政策思路已經越來越行不通了。就“雙軌制問題”論“雙軌制改革”,倉促出臺相關政策難免會使改革淪為“半拉子工程”。既然養老金雙軌制存在的問題源自養老金制度頂層設計的缺陷,那么在系統論、和諧論基礎上對養老金制度進行頂層設計,謀求全面解決方案就顯得非常必要了。

1.明確各方利益訴求,找準政策問題本質

美國公務員養老金制度改革的歷史告訴我們,明確各方利益訴求,找準政策問題本質是有效解決問題的關鍵。有序的公民參與是實現這一目標的有效途徑。在公民社會視角下,公民參與是國家走向政治民主和政治文明的重要內涵,也是公民進入公共生活領域,參與治理,對那些關系自身生活質量的公共政策施加影響的基本途徑,這有利于促進公民及公民社會組織與政府之間的雙向協調與溝通,建立公民和政府共同生產與合作的公共事務治理模式,[14]促進國家善治,實現社會公正和諧。少數政府官員經常以公眾利益代言人自居,以個人感覺代替公眾感覺,固執地認為單向度集中決策效率高,西方民主決策效率低,未免有些狹隘。對此,黨的十八屆三中全會高瞻遠矚,明確將“推進國家治理體系和治理能力現代化”上升到全面深化改革總目標的高度。無論各方對善治的理解存在何種差異,“公民參與”都是善治的核心要素。理性分析表明,以往養老金制度改革不徹底、不完善,對養老金轉制成本處理失當,導致新制度下企業及參保者承擔了不必要的額外成本,由此造成了個人賬戶的空賬運轉。與此同時,企業養老金繳費負擔畸重導致第二支柱、第三支柱空間盡失,再加之稅收激勵政策不到位、養老金市場與資本市場人為分割等因素的綜合作用,導致當前城鎮職工養老金替代率逐年遞減。企業和機關事業單位養老金待遇的差異使得機關事業單位養老金遭遇普遍妒忌,并軌呼聲一浪高過一浪。究其根源,企業參保職工的利益訴求其實是提升養老金替代率,而機關事業單位的利益訴求同樣也是適當提升,最低限度是不能降低。因此,相關政策工具的運用不應強行將機關事業單位并入當前的城鎮職工養老保險制度,因為這樣的結果不過是“共同貧窮”。企業職工除心理安慰外毫無福利提升,而機關事業單位則會因福利受損而產生極大的改革阻力,令政府決策部門地位尷尬。至于先拿事業單位進行這種“減法型”的試點更是錯上加錯,除人為分割機關事業單位兩個群體外,不會取得好的試點效果。在政策價值層次絲毫沒有得到提升的基礎上強行推進延遲退休政策,其結果必然是在原有企業職工反對的基礎上,再遭到機關事業單位職工的群體反對。各方利益主體的利益訴求一旦弄清,真正的政策問題就會凸顯出來,即如何提升制度覆蓋人群(尤其是企業職工)養老保險制度的總替代率,使各方主體都能擁有一個相對合意的養老金保障。相關政策工具圍繞這一目標進行有效組合與運用,則養老金雙軌制問題會迎刃而解。

2.理順各方主體關系,實現養老三支柱共同發展

主體界定、功能劃分、層次設定是養老金體系改革的關鍵。一個國家的養老金制度必須實現國家、企業、個人三者間的風險分擔,這就要求三者共同為退休收入提供來源,實現再分配、儲蓄、保險三大功能的有效互補。基本養老保險、職業養老金計劃、個人儲蓄養老金計劃三支柱模式作為當今世界養老金制度的主流模式,正是這種理念的現實運用。20世紀80年代,智利成為世界上第一個將社會養老保險基金轉為私營化管理的國家。該制度實行個人繳費、個人所有、完全積累、私人機構運營,由此帶來了國內資本市場的快速發展和養老金較高的收益率,成為世界各國私營養老金改革爭相效仿的典范。盡管該制度因參保率較低、養老基金管理費用過高、再分配功能薄弱等問題飽受詬病,但后來智利通過進一步改革,增加了更具共濟功能的第一支柱,進一步完善了治理結構。由此可見,在世界范圍內,養老金三支柱模型已經或正在占據主導地位,相關創新正在此框架內開展,我國也不例外。只有理順各方主體關系,實現養老金三支柱共同發展,才有可能破解當前困局,實現養老金制度公平可持續發展的目標。

3.科學設定改革路徑,突破路徑依賴及其鎖定效應

路徑依賴類似于物理中的“慣性”概念,強調歷史在解釋制度方面的重要性。根據路徑依賴的作用方向,可將之劃分為自我強化和鎖定兩種。其中,后者指制度變遷過程中,初始制度由于種種原因滑向低效率,并長期維持一種制度的低效率均衡,這就是路徑依賴的負反饋機制,我們稱之為“鎖定”。[15]當前我國養老保障體系存在很多問題,其主要表現包括:養老金三支柱發展極不均衡,基本養老一支“獨大”;基本養老保險制度碎片化、多軌制、流轉難、繳費高,隱性債務缺口巨大;企業年金與個人商業養老保險缺少法律與稅收支持,基本養老金與企業年金投資受限嚴格;機關事業單位與企業養老保險水平差異過大,影響社會公平。當前,擺在養老金制度改革面前最為重要和緊迫的事情就是提升企業職工養老金待遇水平。重構機關事業單位養老金制度及我國養老金制度體系的核心在于,推進養老金第一支柱改革,同時實施稅收優惠政策,鼓勵第二、第三支柱加快發展,從而在此基礎上構建一個多支柱均衡發展、政府與市場責任邊界清晰的養老保險體系。

提升企業職工養老金待遇水平知易行難,但并非無解,說到底還是一個開源節流的問題。在人口老齡化、新型城鎮化背景下,養老金支付水平剛性增長是大勢所趨,節流空間狹窄,開源任重而道遠。按照管理學基本原理,工作的推進應該按照“重要而緊迫→緊迫而次重要→重要而次緊迫→次重要次緊迫”這樣一個輕重緩急的順序開展。當前導致我國養老金體系諸多問題的根源在于頂層設計的缺失,但這一根源問題的解決不可能一蹴而就,從重要性和緊迫性的角度看,提升城鎮職工養老金待遇水平乃首要問題。認真梳理可以發現,從這一源頭性問題出發,養老金雙軌制、延遲退休等問題才會在當下引發過度關注。待這一問題解決后,城鎮職工對機關事業單位養老金的普遍妒忌將自然消解,延遲退休的阻力將大大減小,養老金體系一系列全面深化改革的措施也將順利推進。提升城鎮職工養老金待遇水平的開源之策,不可能完全依賴財政轉移支付力度的增加這個外力,通過市場化運營機制增強養老保險基金保值增值能力方為內涵式發展之道。然而,養老金市場化運營機制長期停滯于討論層面,長此以往,改革的時機將喪失殆盡。推進養老金市場化運營,乃當前養老金體系全面深化改革最為重要而緊迫的任務,是修繕養老金制度體系“半拉子工程”的關鍵所在。不妨參照社保理事會模式,建立全國養老金專業運作機構,推進市場化、多元化投資運營。這樣的話,按照全國社會保障基金自成立以來8%以上的投資收益率推算,可確保城鎮職工養老金58.5%的目標替代率,而且還有富余。如此一來,第一支柱的基本養老保險繳費率還可適當下調,為第二支柱企業年金(含職業年金)的發展騰出空間。此外,應通過稅收抵扣等優惠政策鼓勵發展企業年金,提高企業退休人員養老水平,而機關事業單位職工則通過職業年金彌補第一支柱并軌后養老待遇的落差。當然,從激勵機制角度看,職業、地域、收入差異必然會體現到通過職業年金和企業年金體現的養老金待遇的差異上,但只要機會公平、權利公平問題得以解決,適度的差異是公眾可以接受的,畢竟理性的公眾所期待的公平并非結果的絕對均一。最后,還可借鑒歐美發達國家經驗,在第三支柱個人養老方面通過個人所得稅減免或遞延等方式激發個人養老儲蓄的積極性,以增加養老保障體系彈性,鼓勵個人合理分擔養老義務。

4.建立城鎮職工養老保險繳費激勵機制

當前城鎮養老保險僅僅簡單地以繳費年限滿15年作為能否按月領取基本養老保險金的“分水嶺”,不能從制度上激勵參保人員繳費的積極性。加之基金征繳缺乏制約手段,導致部分人員在繳費年限滿15年后即停止繳費,而坐等按月領取養老保險待遇。基礎養老金水平不與繳費年限掛鉤,繳費年限15年以上的參保人員無論繳費多少,無論繳費超過15年多長時間,一律確定為當地上年職工平均工資的20%。這導致權利與義務脫節,不能體現多繳多得的效率原則。為此,應建立多繳多得激勵機制,即延長享受全額退休待遇的繳費年限,將現在的15年延長至30年,且規定未達到30年繳費期限者減發退休待遇,超過15年至30年繳費者,增加退休待遇享受。為進一步強化激勵效果,也可將繳費年限延長與基本醫療報銷比例增長掛鉤,繳費年限延長者其基本醫療報銷比例也適當增加。

5.養老金并軌應區別對待,分類推進

即便決策部門決定馬上推進機關事業單位與城鎮職工養老保險并軌,其過程中也不妨借鑒美國經驗,采用新人新辦法、老人老辦法的做法,逐步減輕機關事業單位養老金的財政負擔。待改革時機成熟時,以改革初始年度為切入時點,該時點之前的人員仍以財政負擔養老為主,之后參加工作的機關事業單位員工一律停止由財政負擔并納入社會基本養老保險范圍,同時為這部分員工建立職業年金制度,并輔以養老保險多繳多得激勵配套改革,使兩類養老保險并軌的改革穩步推進。

五、基本結論

機關事業單位養老保險制度與城鎮職工養老保險制度并軌是養老金制度體系的一個子問題。但過分糾結于這一問題可能會讓我們無法撥云見日,看不清不同制度體系下養老金待遇差異這一本質問題,將并軌作為養老金收支缺口的應對之策更是草率之舉。首先,并軌所帶來的養老金增量對彌補巨額收支缺口的作用可謂是螳臂當車。其次,繳費和投資是養老保險這架馬車穩定前行的兩個輪子,在繳費已無提升空間的情況下,不從投資方面尋求解決之道卻企圖通過并軌和延遲退休等手段來解決問題,顯然是緣木求魚,⑤更是決策主體惰性思維、形式主義、官僚主義的典型表現。其實,當今世界公務員養老金制度仍有以德、法為代表的獨立模式,以美國為代表的可選擇模式,以英國為代表的交叉模式之分,且并行不悖。究其原因,皆因待遇差異問題得到了較好解決。對我國機關事業單位養老保險制度與城鎮職工養老保險制度而言,是否并軌并不是真正的問題,至少不是當前最為緊迫的問題,問題的癥結在于兩者之間待遇差異過大。一旦待遇差異問題得到解決,城鎮職工養老金待遇提升到與機關事業單位職工相當甚至更好的地步,試問他們還會關心機關事業單位養老金是否并軌的問題嗎?屆時機關事業單位因艷羨城鎮職工養老金待遇而主動要求并軌的可能性反而會更高。提升城鎮職工養老金待遇水平,市場化運營機制實乃最為有效的手段,這是當前乃至今后養老金制度體系頂層設計的重中之重,也是解決制度并軌、延遲退休、收支失衡等諸多問題的起點。機關事業單位與城鎮職工養老金制度并軌并非不可為,只是需要等待一個水到渠成的機會。我國前期落下的功課實在太多,亟待補上。

注釋:

①在美國,所有受雇于聯邦或地方政府、由財政發工資的人都叫公共部門雇員,與我們所說的機關事業單位工作人員大致相同。

②特別值得一提的是,美國服務業占比高、就業人員流動性高,一些雇主不愿意設立年金,因此政府推出了同樣給予個人所得稅減免的個人退休賬戶。

③根據1986年6月6日通過的《聯邦雇員退休制度》,所有1984年1月1日前入職的公務員執行《文職公務員退休制度》,但參加公務員退休金計劃的聯邦雇員分別于1987年、1998年兩次被給予轉入聯邦雇員退休金計劃的機會。因此,目前美國兩套公務員退休制度并行,若干年后新制度將徹底取代舊制度。

④目前我國機關事業單位職工85%左右的總替代率相對于新體系下美國公務員養老金132.4%的總替代率而言顯然還存在很大差距。

⑤需要強調的是,筆者并不反對通過并軌和延遲退休等政策工具的運用來實現養老保險制度公平與效率的提升,反對的是政策工具與政策目標的錯配。以補缺為目的的“并軌”和“延退”是錯誤的做法。

[1]鄭秉文,孫守紀,齊傳君.公務員參加養老保險統一改革的思路——“混合型”統賬結合制度下的測算[J].公共管理學報,2009(1):1-12、122.

[2]宋世斌.中國老齡化的世紀之困——老年保障體系的成本、債務及公共財政責任[M].北京:經濟管理出版社,2010:124-130.

[3]威廉·N·鄧恩.公共政策分析導論[M].謝明,杜子芳,等譯.北京:中國人民大學出版社,2002:95-115.

[4]MARTIN P.P..Comparing Replacement Rates under Private and Federal Retirement Systems[R].Baltimore Mary?land:Social Security Administration,Social Security Bulletin,2003,65(1):17-25.

[5]、[8]楊曉蕓,張力.對機關事業單位養老保險制度改革的思考[J].生產力研究,2008(9):65-68.

[6]林東海.突破公務員養老改革困境:政策分析的視角——近年公務員養老改革國際趨勢對中國的借鑒[J].中國軟科學,2011(5):46-55.

[7]PALACIOUSR.,Whitehouse E..Civil-service Pension Schemes around theWorld[R].Washington DC:World Bank,SpecialDiscussion Paper No.0602,May,2006:22-57.

[9]斯圖亞特·S·那格爾.政策研究百科全書[M].林明,等譯.北京:科學技術文獻出版社,1990:94-95.

[10]陳振明.公共政策分析[M].北京:中國人民大學出版社,2002:226-243.

[11]、[12]王旭.美國聯邦政府雇員退休金制度及對中國改革的啟示[J].經濟研究參考,2003,89:12-21.

[13]、[14]約翰·克萊頓·托馬斯.公共決策中的公民參與[M].孫柏瑛,譯.北京:中國人民大學出版社,1990:1-10.

[15]姚金海.養老金制度變遷中的路徑依賴及其鎖定效應[J].華東經濟管理,2009(10):105-109.

The Development W ay of the Double Track of China’s Pension System:System Integration or Equal Treatment

YAO Jinhai1and LIU M ingxuan2

(1.The Party School of Jiangxi,Nanchang,Jiangxi330003,China;2.National AuditOffice of the People’s Republic ofChina,Tianjin33143,China)

Combining the pension system of public institutions affiliated w ith government departments into the pension system of the urban workers is a sub problem of pension system.But if we pay toomuch attention to this problem,itwould be impossible for us to understand the different treatmentexisting in different pension systems.For the two pension systems,system integration is not the real and urgent problem,the real one is the dramatic differences in the treatment in different systems and social unfairnessbroughtby that.Improving the treatmentof urban workerswith the help ofmarketmechanism w ill be beneficial to elim inate the differences in treatmentof enterprises and public institutions affiliated w ith governmentdepartments,which is the focusof the top-leveldesign of currentand future pension system.

pension system;double track;system integration

F241.34

A

1007-8266(2014)11-0094-08

姚金海(1979-),男,江西省萍鄉市人,江西省委黨校公共管理學教研部教師,武漢大學管理學博士,主要研究方向為公共經濟管理、社會保障;劉明喧(1964-),男,天津市人,審計署京津冀特派員辦事處社會保障處副處長,主要研究方向為社會保障。

責任編輯:陳詩靜