專利專門性法院的先驅者

——美國聯邦巡回上訴法院的發展

孔譯珞

專利專門性法院的先驅者

——美國聯邦巡回上訴法院的發展

孔譯珞

美國聯邦巡回上訴法院是美國歷史上第一所,也是唯一一所對專利案件有專門性管轄權的上訴法院,該院的建立一度備受質疑與苛責,而數年的發展完善令其成為美國科技高速進步的重要推進者,而該法院也成了此后建立的日本、韓國、我國臺灣地區等地的知識產權法院相繼學習的楷模。本文將以實踐為基礎,從歷史背景出發,分析聯邦巡回上訴法院的設立,運行與司法影 響。

專利專門性法院 美國聯邦巡回上訴法院 知識產權法院

一、改革迫在眉睫

聯邦巡回上訴法院的出現要放在歷史的語境下來解讀:

1971年,已故的美國最高法院前首席大法官伯格(Warren E. Burger)受命研究導致當時最高法院案件量不斷增加的原因與解決方法。研究結果顯示,美國各區域聯邦巡回法院之間的判決分歧是導致這一后果的直接原因。縱觀美國的聯邦法院系統,其結構呈金字塔形三級劃分,最基層法院稱為區法院(district court or trail court),對于區法院裁決不認同的一方或雙方可向位于聯邦法院系統中間一層的聯邦巡回法院(federal circuit court)提起上訴。只要受案法院對上訴案件擁有管轄權,就必須受理a參見United States Courts, Understanding Federal and State Courts。。值得注意的是,美國共有12個地區聯邦巡回法院,其中包括第一巡回法院至第十一巡回法院與哥倫比亞特區巡回法院。管轄權以地理位置劃分,根據初審區法院的所屬區域來劃分向哪一所聯邦巡回法院提起上訴。金字塔結構的最頂層是美國聯邦最高法院,訴訟當事人如對區法院審判結果不服,可以向聯邦巡回法院提起上訴,也可以直接向最高法院提起上訴。各個聯邦巡回法院之間權力平等,因對案件的不同解讀而產生的迥異的審判結果之間是不能相互制約的,由此必然會產生分歧b參見The United States Court of Appeal for the Federal Circuit-A History of 1982-1990, published by authorization of The United States Judicial Conference Committee on the Bicentennial if the Constitution of the United States, 1991, P3-4。。盡管不同于聯邦巡回法院,最高法院可以自主決定是否接受提請再審的案件(grant certiorari),但提請上訴的案件總量的劇增仍舊使得最高法院當時的工作量超出負荷。

此外,在判決備受爭議的各類別的案件中,以涉及聯邦稅法與專利法的案件數量最為顯著。有數據顯示,在1945年~1957年之間,第五巡回法院認定專利無效的幾率高于第七巡回法院兩倍之多,訴訟當事人可以依具體情況提起轉移案件的請求,由此,擇地起訴(forum shopping)的情況也愈發猖獗c同注釋。b。 基于這些考慮,將所有專利上訴案件劃歸到同一所法院的核心目的之一便是“通過引用統一的理論標準來達到對審判結果的可預測性”。

除法律系統本身所帶來的問題以外,當時的經濟氣候也是日后建立聯邦巡回上訴法院的重要原因之一。20世紀70年代,美國經濟正面臨著瓶頸,科技發展處于低潮期,出口貿易份額下降而美元持續貶值,油價高起和糧食緊缺進一步推動了通貨膨脹。大量企業倒閉,工人失業。時任總統吉米·卡特(James Earl Carter, Jr)經歷了繼經濟大蕭條之后最大的挑戰,而實體經濟缺乏增長點是根本原因。第三次科技革命推動了美國工業的高速增長,但到了70年代初,第三次科技革命的推動力已經明顯減弱。卡特總統在其國內政策審查(Domestic Policy Review)中著力要求推動美國政府采取行動促進科技創新與發明創造成果商業化,這也標志美國向著信息化時代轉型的起始。專利問題是這一重要改革提議的核心之處d同注釋,b 見第8~9頁。。于1984年任命的現美國聯邦巡回上訴法院(Court of Appeal for the Federal Circuit)法官Pauline Newman曾在文章中表示,一個切實可行的專利體系對科技創新是至關重要的,如果一個專利在法庭上的命運飄搖不定,那么投資人就無法堅定對它提供資金支持的信心。大多數法官并不理解專利系統與它的運行機制,而普遍觀點認為專利是有害于國家的,無論這一觀點從何種角度產生,不容置疑的是工業渴求創新,而創新的研發費用日夜增長。當時的數據顯示,專利在訴訟中幸存下來的比例很小,擇地起訴的現象猖獗,尤其是在那些從沒有維護過哪怕一個專利訴訟的法院,而最高法院支持訴訟人可以反復對同一個專利進行攻擊直至徹底擊垮它e參見Pauline Newman, Origins of the Federal Circuit: The Role of Industry, 11Fed. Cir. B.J. 541 (2001-2002)。。

自1790年法律批準了專利的授予以來,國會已經意識到專利的易受侵害性,但卻無法從數額與空間上預見專利系統的發展趨勢。此外,一些地區的聯邦上訴法院強烈地認為專利系統本身具有壟斷性,對專利局給出的專家意見也并不留心。這一系列的問題都在呼喚一個能夠給出“具有統一并可預測性審判意見”的專門性聯邦上訴法院的出現。

二、備受爭議的誕生

不論就經濟背景亦或是司法系統本身而言,建立專門性的知識產權上訴法院或者說專利法院都是大勢所趨,但聯邦巡回上訴法院的建立并非一帆風順。自1979年2月27日前總統卡特在一則特殊的訊息迫使國會建立這一司法機構開始,國會兩院經歷了數次討論與表決,直至1982年4月2日,這一提案才由前總統里根正式簽字施行f參見The United States Court of Appeal for the Federal Circuit-A History of 1982-1990, published by authorization of The United States Judicial Conference Committee on the Bicentennial if the Constitution of the United States, 1991, P7-8。。

在此之前,反對的聲音一直不絕于耳:最核心的沖突在于,一部分人擔心這將成為一個只有專業性法官的、目光狹隘的專門性法院,它的產生會違背長久以來美國實現廣義的司法制度(generalized judiciary)的目標。他們對這種標準司法系統里的異類表示質疑g同注釋。 f,美國參議員Max Baucus就曾表示,若建立獨立的專利法院,司法體系就會被逐漸瓦解為一個個只有專科法官的專門性法院系統,而他更期待建立一個廣義的司法系統:法官經驗豐富,見識廣博,可以熟練審判任何一個類別的案件h參見Randall R. Rader, Specialized Courts: The Legislative Response, the American University Law Review [Vol. 40:1003]。。人們還擔心建立新的法院,就意味著新的設施投入和人員組成,納稅人要為這一龐大支出買單i參見Bruce D. Abramson, The Secret Circuit, Rowman & Littlefield Publisher, INC., P17。。此外,這一改革還牽制到一些個人利益群體的神經,比如很多律師表示反對的根源在于,他們經常利用擇院起訴作為一種訴訟手段,來獲得更多勝訴的把握。

還有議員表示,國會不去思考是否有其他解決現存專利問題的途徑,卻致力于創設一個集權化的法院,這是要把責任轉嫁給另一個司法主體,而非積極地去解決專利法本身的問題j參見Randall R. Rader, Specialized Courts: The Legislative Response, the American University Law Review [Vol. 40:1003]。。而參議員Alan K. Simpson則擔心建立一個統一的法院將會消滅思想與觀點的多樣化。k同注釋。 j此外,還有一些反對者提出,這將開創“專門法院”的先河而致使其他法律專業也相繼效仿,并最終侵蝕現有地區聯邦巡回法院的地位。

這些顧慮使得國會陷入兩難境地,它既不能創立一個“新的”法院,亦不能建造一個絕對的專門性法院。各種法案一波接一波地相繼出臺,最終解決了最大爭議的妙舉是將原有的兩所法院——索賠法院的上訴部門(the appellate part of the Court of Claims)與海關與專利上訴法院(The Court of Customs and Patent Appeals)合并。Marion T. Bennett法官曾表示,由于以上兩所法院的廢除,建立聯邦巡回上訴法院并不會增加聯邦法院的總量,不僅不會給納稅人增加負擔,還會最大化地利用現有設備和人力資源l參見Bruce D. Abramson, The Secret Circuit, Rowman & Littlefield Publisher, INC., P17。。以合并重建的方式建立起來的聯邦巡回上訴法院,不僅沒有增加新的法官和人員,還降低了其前身兩所具有特殊職能的法院本身的專業化程度,使之成為具有普適性的綜合性法院。國會將所有專利上訴案件的管轄權交由了該院,這一管轄權是基于專利性質的訴訟,而非地理位置的訴訟。該法院應用統一標準來審判專利本身的問題,而所涉及的周邊問題,如合同、商業秘密等,需結合實際情況來決定適用哪個地區的法律。

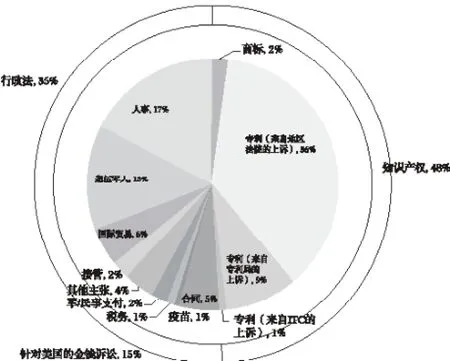

同時法案中還表明,國會并不會將聯邦巡回上訴法院創立為只接納專利案件的絕對的專門法院。盡管所有的專利上訴案件最終都將收歸于這一所法院,而位于其管轄權內的其他類型案件,也可由此法院受理。實踐中,專利案件占該院總受理案件比重的一半左右,其余一半以上的案件包括來源于國際貿易委員會的有關訴訟、退伍老兵案件、合同案件,以及商標案件等在內的諸多類型。(參見右圖2013年聯邦巡回上訴法院案件分類數據圖表)

2013 年聯邦巡回上訴法院案件分類數據圖

盡管在立法上聯邦巡回上訴法院力求脫離“專門性法院”的定性,實踐中它卻常常被人們稱作“專利上訴法院”或“知識產權上訴法院”,但對其更精確的定義應是擁有專門管轄權的上訴法院。作為美國第一所,也是唯一一所擁有專門管轄權的法院,聯邦巡回上訴法院高效有序的工作風格使其一直良好地運轉著。

三、“專門性法院”中的“專門人員”

聯邦巡回上訴法院自創立以來共任命了六屆首席法官,第一屆首席法官Howard T. Markey曾是合并前的美國海關與專利上訴法院首席法官,在二次世界大戰的歷史背景下,他早年服務于美國陸軍,退役后獲得法律學位并在芝加哥的私營律師事務所中從事了二十余年與知識產權相關的律師工作m參見The United States Court of Appeal for the Federal Circuit-A History of 1982-1990, published by authorization of The United States Judicial Conference Committee on the Bicentennial if the Constitution of the United States, 1991, P17。。受時代背景影響,后來的五屆首席法官中也多有入伍經歷,但僅有一位前首席法官,Haldane Robert Mayer,擁有理工科學士學位,而其余的首席法官都是在多年的工作實踐中積累的專利審判經驗。由此可見,盡管普遍被稱作是“專利專門性上訴法院”,但其對任職法官的教育背景并無強制性要求。

現任首席法官Randall R. Rader在獲得法律學位之前曾于楊百翰大學(Brigham Young University)攻讀英語學,盡管沒有理工科教育背景,但多年的審判經驗賦予他對專利系統豐富而獨到的見解。Rader法官多年來還一直在喬治華盛頓大學法學院教授專利法課程。而說到聯邦巡回上訴法院的法官,就不得不提現任法官中資歷最深厚的Pauline Newman法官,現年86歲的Newman法官不僅是該法院創設以來第一位被任命的法官,也是法院內罕有的教育背景與工作實踐中始終從事與科學技術密切相關主題的法官。盡管已是高齡,但Newman法官思維清晰,觀點犀利,仍活躍于該法院的日常審判活動中,并頻繁參與專利、知識產權為主的高技術含量案件的裁判。

聯邦巡回上訴法院現共有18位法官nCourt of Appeal for the Federal Circuit, http://www.cafc.uscourts.gov/judges/randall-r-rader-chief-judge.html.,每個法官自設一個審判庭,審判庭由法官本人與幾名法律職員組成。面對龐大的案件量,僅依靠法官個人的力量是不夠的,實際工作中,通常是由這些法律職員對案件進行詳盡的分析整理。作為案件處理的主力軍,這些法律職員通常來自當地的律師事務所,并擁有數年的相關法律從業經驗,且大多擁有理工科教育背景。法律職員的任期多為一至兩年,任期結束后會繼續從事律師執業。

以首席法官Rader的審判庭為例,該庭現有四名法律職員,均擁有理工科學位并從事過與專利相關的法律工作。每一個案件在被法院受理后會被隨機分配給三位法官,每位法官的其中一位法律職員將是第一受案人,他需要通讀雙方提交的案件材料、書面辯論與判決歷史,而后摘取主要的背景信息、爭論焦點問題、適用法律,再結合事實與法律進行自己的分析,匯集為一份法庭備忘錄(bench memo)。在口頭辯論(oral argument)開庭之前,法官會聽取操作該案件的法律職員的匯報,并與大家一起討論。但同時受理此案的三位法官之間是相互隔離的,直至口頭辯論結束,三位法官才會進入審判庭后的辦公室中各抒己見并投票表決。三位法官中有一位作為首席審判員,在討論出最后判決后,會指定其中一名法官的審判庭來撰寫審判意見,通常會繼續由該庭辦理此案件的法律職員撰寫。

這種美國法院慣有的人員構成機制給了很多律師以另一種角度審視案件的機會,并增進了律師與法官間的交流。

四、變革與質疑共存

與美國白宮僅一條小路之隔的聯邦巡回上訴法院在成立30余年中,被公認為在穩定性與可預測性上為專利訴訟帶來了長足的進步,尤其是在統一觀點方面,自該院成為專門性的專利上訴法院以來,來自于不同巡回法院間的審判意見紛爭隨之淡化,這也就達到了建立該法院的根本目的。

首先,有專家通過數據分析得出,聯邦巡回上訴法院自建立以來,專利被認定無效的比率較其建立之前有了一定的下降。專利所有人通過向該法院提起關于專利有效性判決的上訴,以推翻原地區法院裁判的成功幾率增長了約三倍o參見Matthew D. Henry & John L. Turner, The Court of Appeals for the Federal Circuit’s Impact on Patent Litigation, 35 J. LEGAL STUD. 144 (2006)。。

作為聯邦巡回上訴法院發展史上的一位資深的見證人,Donald R. Dunner律師在1995年的一份調研報告中得出:該法院在審判由地區法院上訴而來的案件中,極大地傾向于有利于專利所有人而非被訴侵權人的判決;但處理由專利商標局上訴而來的有關認定發明無法授予專利的案件中,該法院肯定了約80%的原決定;對于侵權訴訟,52%的案件被認定為侵權,40%的案件被認定為未侵權,比例相對穩定。

第二,擇院起訴的情況得到很大緩解。但該院的Kimberly Moore法官指出,通過對專利受理案件總和占總案件量44%的前十名地區法院的研究,擇院起訴的顯現仍活躍在專利訴訟中,擇院起訴的主要原因是不同地區適用的程序與實體法有別。由此她建議創立區法院級別的基層專門性法院或立法規定專利案件審判地p參見Kimberly A. Moore, Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?, 83 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 596-98, (2001) [hereinafter Moore, Forum Shopping]。。

第三,該院的建立確實增強了專利審判的統一性。Newman法官認為,審判統一化后,各個地區的巡回法院放棄了曾經對專利案件的“特殊化對待”,而如訴前禁令(preliminary injunctions)一類的司法措施得到了廣泛運用q參見Newman, Reminiscence, supra note 120, at 525。。目前尚未有明確證據表明聯邦巡回上訴法院的判決可以精準地依據各項法律法規判例,但審判意見的質量有顯著提升。有法律教授指出,第二與第九聯邦巡回法院在撰寫與版權、商標有關的案件判決文書時大量引用了次級權威性資源(secondary authority), 如法學專家發表的學術論文等,而聯邦巡回上訴法院對次級權威資源的使用率是以上兩法院的四分之一r參見Craig Allen Nard, Toward a Cautious Approach to Obeisance: The Role of Scholarship in Federal Circuit Patent Law Jurisprudence, 39 HOUS. L. REV. 667 (2002)。,由此可見,該法院的審判意見更加權威縝密。

但亦有專家通過對34個月內有關專利有效性的判決是否公之于眾的問題進行研究,得出該法院更傾向于公開推翻原區法院判決的意見,而非支持原判決的意見,這很可能是由于該法院建立歷史較短而缺乏判例所導致的s參見Erica U. Bodwell, Published and Unpublished Federal Circuit Patent Decisions: A Comparison, 30 IDEA 241 (1990)。。

以上各方面的變化所導致的直接結果就是專利訴訟量的增加。普遍觀點認為,專利訴訟穩定性的增強與不可預計性的降低是訴訟量增加的原因。人們開始相信專利訴訟,依賴于司法保護。專利授權的成功率增加,而保護力度的加大也直接推動了科技創新的步伐。

聯邦巡回上訴法院在一定程度上順應了專利法律的特殊性需求與社會需求后,人們又深度挖掘到了另外一個問題:該法院創立初期的數據顯示,由區法院上訴而來的判決被上訴法院維持的比率大幅上漲,專門法院的支持者們認為,這是由于聯邦巡回上訴法院很大程度上促進了整個專利系統的統一t數據詳見:The United States Courts, http://www.uscourts.gov/Statistics.aspx。。然而好景不長,這一維持原判的比率又呈現了下降趨勢。其中最受爭議的是各個舉行馬克曼聽證(Markman Hearing)的區法院的審判結果,有專家表明,這些法院的審判結果被上訴法院修改的幾率高達40%u參見Victoria Slind-Flor, ‘Markman’ Precedent Holds Up Patents, NAT’L L.J. Jan. 15, 2001, at A1。。馬克曼聽證是法院關于專利權利要求(claim construction)解釋的庭審。法院對專利權利要求的解讀嚴重關乎到雙方訴訟的成敗,但普遍的觀點認為,地區法院法官缺乏對專利技術系統的深度了解,不能很透徹地理解各個權利要求背后的技術,由此導致誤判率高,而判決被修改的比例也就相應升高。數據顯示,近年來專利案件由區法院上訴的幾率高達50%, 而其他案件的平均上訴率僅有10%v參見Michel, supra note 42. at 1193。。

如上述Moore法官所建議的,近年來,不少專利領域內的人士呼吁“專門法院基層化”,從根本上解決審判良莠不齊的問題,但如對聯邦巡回上訴法院創建的爭議一樣,大量反對審判系統專門化的人強烈質疑這一提案。此外,亦有一些群體大力呼吁建立專門性的小額專利法院(small claim patent court),小額法院是美國司法系統中的一項傳統,用以接納涉案金額在一定數額以下的日常小型案件,審判程序簡易便民。小額專利法院的呼吁者們認為,對于小成本新技術的便捷而專業化的審判是推進科技創新的一項有力舉措。但基于以上同樣的考慮,美國政府是否會將此建議列入改革目標之中,仍需拭目以待。

五、建立專門性法院的思考

在歷史的博弈中,為建立專門性法院而證言的專家們普遍認為,建立專門性法院可以:(1)改善司法人力資源的利用;(2)促進法理學發展的統一性與可預測性;(3)影響法律中的政治經濟學;(4)提高司法系統效率w參見Jay P. Kesan and Gwendolyn G. Ball,The Impact of General and Patent-Specific Judicial Experience On the Efficiency and Accuracy of Patent Adjudication,available at http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=jay_kesan。。 聯邦巡回上訴法院的建立顯然滿足了第2條與第4條之標準,但很多人相信,繼續建立區級的基層專利法院是非常有必要的。法律界人士普遍認為,現階段的區法院受理專利案件數量相對而言還是過少的,法官既無充分經驗又沒有理工科技術背景,難以充分而敏捷地將法規運用到繁雜的案件實事上。提高訴訟效率在美國這個專利訴訟支出及其龐大的法律體系中是極為重要的,它能為訴訟雙方節省不少的時間與預算。

但總體而言,聯邦巡回上訴法院的創立順應并推動了美國的科技信息化建設,并在孜孜不倦地自我完善中順應并促進著社會的進步。

The United States Court of Appeals for the Federal Circuit was the first federal court designed exclusively to hear cases on appeal from trial courts. Throughout massive amount of legislation disputes which eventually gave birth to the court, it is being widely recognized that the court dedicate primarily to the detailed field of patent law, nevertheless, it owns a broad jurisdiction over substantive legal issues in the areas of tax, international trade, intellectual property, federal personnel, and federal procurement. This article briefly revisits the creation of the Federal Circuit and introduces its current operating mechanism.

specialized patent count; court of appeal for the federal circuit; intellectual property count

孔譯珞,美國杜克大學法學碩士,聯邦巡回上訴法院首席法官司法助理