從“說課”角度分析高職《計算機應用基礎》課程的教學

王 霞

(泰州職業技術學院,江蘇 泰州 225300)

說課是高職院校人才培養工作水平評估的重要內容之一,要求教師以課程說課的形式向現場專家介紹所任課程的整體建設情況,可分為說一節課或一門課兩種形式[1]。筆者所在學校將于2014年6月接受省教育廳專家團的評估。為了在此次評估中取得優異成績,學校開展了全員說課活動,筆者結合所在學校的實際情況,圍繞《計算機應用基礎》課程說課的五個方面進行了分析和思考。

1.課程設置和定位

計算機應用基礎是高職院校非計算機專業的公共基礎課,該課程一般在大一的上學期或下學期開設,總學時50[2]。該課程可以沒有先導課程,但如果學生有較好的中學階段的信息技術課程基礎知識,學習效果會更好。后續課程是各專業中起服務作用的各類計算機技術應用型課程,如:機電一體化技術專業中專業方向課程《機械CAD/CAM應用》、商貿物流專業群的平臺課程《會計與財務基礎》、藝術設計專業群的平臺課程《計算機圖像處理》和《計算機圖形處理》等。計算機應用基礎課程以技能實訓為主,結合部分理論知識,以提高學生綜合信息素養為主要目的。通過本課程的學習,高職畢業生基本能具備適應現代社會發展的計算機信息處理能力。近幾年來,課程主講教師通過掛職鍛煉、訪問工程師等方式,深入各行各業調研,與行業專家、企業骨干以及校外實訓基地負責人等進行專門研討,對課程實施了全面改革,結合全國計算機等級考試一級MS-Office考試大綱,確定了該課程的知識目標、能力目標和素質目標。

2.課程設計

2.1 設計思路及內容的選取

高職學生只有具備高技能復合型職業能力,才能在未來競爭中成為佼佼者。所以,課程本著“以生為本、服務專業、重在應用”的原則,課程團隊從典型的工作崗位出發,按照從行動領域到學習領域再到學習情境的基本路徑,歸納分析實際工作任務,基于工作過程進行課程開發,分析教學過程進行情境設計,采用這種“工學結合,行動導向”的教學方式來快速提高學生利用所學計算機基礎知識解決自身專業實際問題的能力。

2.2 教學內容的組織與安排

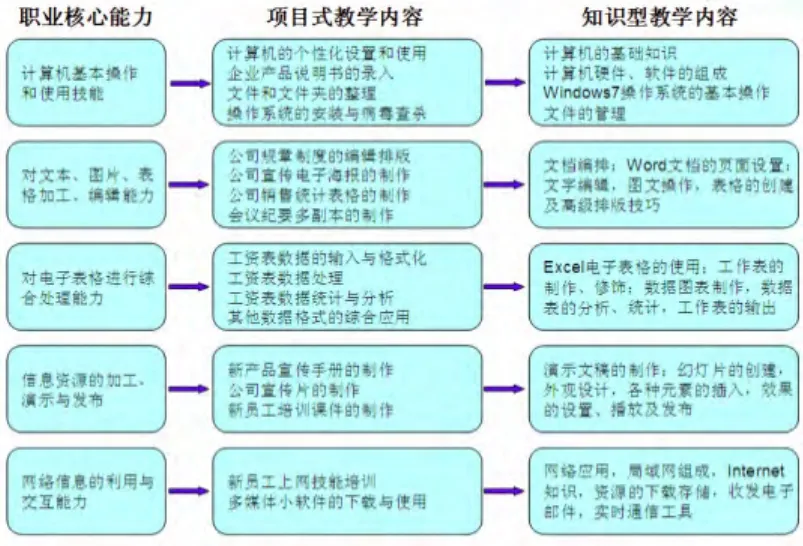

根據2013年全國計算機等級考試(一級MS Office)的新版教學大綱要求,課程團隊認真調研本校畢業生從事文秘及相關崗位工作所需的計算機技能,以此為依據重構教學內容如圖1所示。

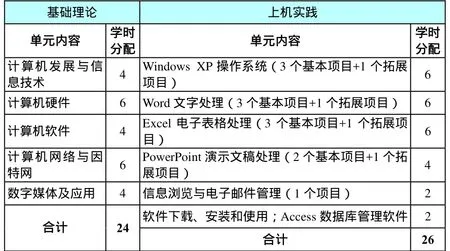

根據學生的實際接受能力,按照內容由易到難,技能由單一到綜合的規則組織教學內容,將整個課程分為基礎理論和上機實踐兩大部分,其中理論部分24學時,共5個單元;上機實踐26學時,共6個單元。具體組織安排情況如圖2所示。

圖1 教學內容的選取

圖2 教學內容的組織與安排

2.3 重點與難點

結合筆者所在學校各專業就業崗位的普適性以及當前信息技術應用發展的現狀,確定本課程的重點為:計算機硬件基礎、計算機網絡與英特網、Office2010的應用。通過跟蹤調查學生學習的實際效果,確定本課程的難點為:數字媒體的應用、Word圖形文字綜合排版、Excel函數的使用以及PowerPoint動畫設計。

3.教學實施

課程教學采用“課內、課外,雙線并行”的方法,即:“課內教學”和“課外促學”兩條線。課堂教學采用“教學做練‘四位一體’”的循序漸進模式,即:教師先對項目基礎知識進行講解演示,學生模仿練習,然后學生分組完成課堂實訓項目,最后教師布置課后拓展訓練題;課后促學重點圍繞“講座、競賽、學生工作室、院級公選課”等方面進行。

3.1 教學方法

除采用常見教學方法外,根據本校實際情況,有針對性地運用了以下教學方法。

3.1.1 情境教學。該方法主要適用于課程實驗教學,全書實驗內容共分五章,每一章包含1~3個項目,每個項目均以工作過程為導向,模擬真實的工作崗位和情境,如:第一章中3個項目均圍繞“大學生小華畢業后被一家企業錄用從事辦公室工作”來布置 windows基本操作的實驗任務;第三章中3個項目均圍繞“小李進入北京瑞星公司后,臨時在財務部門工作”來布置Excel部分的實驗任務。

3.1.2 課堂競賽。課堂實驗教學以項目任務展示的方式,定期開展學生課堂作品競賽,并對獲獎學生給予適當獎勵。

3.1.3 以幫促學。該方法主要適用于課程實驗教學,完成實驗作業時采用分組協作法,鼓勵優先優質完成作業的同學幫助有困難的同學,潛移默化中給學生滲透了工作中的團隊合作意識。

3.1.4個別指導。對基礎非常薄弱、學習非常困難的個別學生采取個別指導法,通過QQ群交流平臺、課后約談等多渠道、多方式進行單獨輔導。

3.1.5 作業分層。課后拓展訓練作業實現分層次選題,在確保基本知識點相同的前提下,按“難、中、易”三個層次設置課后作業的難度,學生可根據自己本次項目掌握的情況選擇適宜的難度系數題目。

3.2 教學手段

課內學習以多媒體課件輔助為主,課件能將書本上復雜的理論和操作步驟用生動的多媒體素材展現出來,使教學內容化難為易。

課外學習資源的傳播渠道以課程網站為主,班級郵箱及QQ空間文件共享等方式為輔,為學生提供教學課件、實驗素材、鞏固練習、測試題庫、自學視頻等豐富的輔助學習資料。

3.3 課程考核與評價

本課程采用形成性考核,考核貫穿整個教學過程,同時大幅度提高了平時成績占總成績的比例。平時成績、期末成績按照6:4的比例計算得到總成績。其中,平時成績由考勤成績、課堂作業完成情況以及課后作業三部分按照2:6:2的比例計算得到。期末考試采用上機隨機抽題的形式,電腦程序自動閱卷判分。

3.4 學情分析

3.4.1 城鄉差異引發的個體差異較大。城鄉差異引發的學生計算機基礎操作能力的差異,主要體現在三個方面:(1)城市中學的信息化教學條件(如機房等)往往比農村中學要先進得多;(2)城市學生家庭中大部分人擁有個人電腦;(3)城鄉父母由于學歷層次不同、生活環境差異、經濟條件差距等各種原因,對孩子接受計算機基礎知識方面的學習所產生的認識和提供的指導差別較大。

3.4.2 學生學習態度和理解能力存在差異。由于學習基礎薄弱、學習習慣較差或者缺乏自信等原因,部分學生學習興趣不高,學習能力及理解能力不強,沒有學習的長遠目標和規劃。

4.教學資源

4.1 教學團隊

課程教學團隊共12人,副教授以上職稱6人,專兼教師比為 1:2,雙師比例為 100%,是一個團結拼搏的學習型團隊。

4.2 教材的選用和開發

教材分理論教材和實訓教材,這幾年已多次改編,均為21世紀高等職業教育計算機系列規劃教材,教材的編寫者均為本校本課程一線教學老師。

4.3 實踐教學條件

本課程校內授課主要在學校多媒體教室和公共機房進行,少數班級也可在專業機房上課。目前學校公共機房共有電腦1373臺,專業機房共有電腦1006臺,多媒體教室共有座位6403個。先進的設備為課程教學提供了堅實保障。

為了使學生掌握貼近實際工作崗位需要的計算機應用技術,教學團隊通過主動參與各專業學生的頂崗實習檢查、到頂崗實習單位掛職鍛煉等方式,充分利用現有的233家校外實訓基地,深入行業企業一線,認真調研和總結崗位實際工作需要,為課程教學積累了豐富的實際案例。

5.課程建設與改革思路

結合團隊教師多年經驗,筆者認為目前需從以下幾方面進行課程建設與改革。

5.1 教學分層化

高職學校生源比較復雜,有普通高中生、對口單招生以及五年制中專學生,并且文理科兼有。這些學生有著不同的個人學習經歷和專業基礎,如采用相同內容、相同方式、相同進度的教學,將會造成基礎好的學生“不夠吃”,基礎薄弱的學生“吃不下”,喪失學習的信心。要想真正做到因材施教,實現最佳學習效果,必須通過分層教學的方法來解決。

分層教學的主要思路是:新生進校后,通過摸底考試、調查問卷等方式在學生自愿的前提下來確定每個學生的課程學習層次,主要分為A、B、C三個級別,對應高、中、低三個層次。分層教學是在使用同一部教材、遵循同一種教學進度的前提下,對學生提出不同層次的學習要求,強調的是教學目標和教學過程的分層[3]。

5.2 課程內容專業化

計算機應用基礎涉及全院所有專業,只有做到實訓內容與每個專業完全匹配,這樣才能更好地服務于專業。這是一個長期建設的過程,筆者認為第一步首先要實現課程內容與專業大類的匹配。筆者所在學校共33個專業,可分為文科、理科、藝術類三大類,以每個大類中的專業群為單位,設置課程案例庫以及題庫,使課程內容與專業群緊密結合。

5.3 教材案例系統化

本課程選用的實訓教材操作部分包含七個單元,每個單元的實訓項目都是一個完整的情景案例,七個單元共有七個案例,案例之間相對獨立。筆者覺得,下一步教材建設的重點是:一個系統案例貫穿整本教材,七個單元案例支撐系統案例。

伴隨社會高科技的迅猛發展,高職學生在各行業、各崗位中應用計算機操作的能力水平也越來越高。高職院校教師必須認真分析社會對學生計算機操作能力的新要求,不斷更新課程知識、改革教學方法、探索教學新思路,使計算機應用基礎課程更好地為專業服務。

[1] 周龍軍. 高職院校人才培養工作評估中說課內容及評價標準[J].職業技術教育,2012,(2).

[2] 周華,羅小芳. 淺談高職公共基礎課“核心+拓展”的課程建設——以計算機應用基礎為例[J]. 廣西教育,2011,(5).

[3] 王秀玲. 高職計算機應用基礎分層教學之我見[J]. 職校論壇,2008,(11).