苗鄉苗人那些儺人、匠人與歌者們

文+曾金 迷霧 圖+無忌 簡文相 鳳子 黃榮莉

苗鄉苗人那些儺人、匠人與歌者們

Those Local Artists in Miao Village

文+曾金 迷霧 圖+無忌 簡文相 鳳子 黃榮莉

“在彭水,濃郁的苗鄉風情并不是安放在厚厚的史料里,而是鮮活地存在于生活中。千年的苗族文化,在這片神秘的大地上繁衍生息,一場儺戲,一曲苗歌,抑或是一張按照古老技法造出的紙頁,都透露出山水之間的靈氣。”

作為重慶唯一以苗族為主的少數民族自治縣,苗人幾乎占了彭水人口基數的一半。在彭水的各行各業,都能見到苗人的身影。無論是能與鬼神對話的冉瑞財,還是孜孜不倦堅持土法造紙45年的劉開勝,或是唱了一輩子山歌的“苗歌歌王”任云新……他們為彭水貢獻著自己的才情,也讓這座山水之城更加鮮活明亮。

英文導讀: There are many Miao people in Pengshui. Those local artists are always versatile and contribute their skills to every field.

儺戲傳人冉瑞財:溝通鬼神的媒靈

冉瑞江、冉瑞財兩兄弟至今都還記得第一次看父親冉正高跳儺戲的場景。那時冉正高已經是木臘莊儺戲的掌壇師,十來歲的兩兄弟看著父親臉上戴著大紅色的臉譜,腳下踏著四方八正的步法,嘴里念叨著神秘的咒文,心里咯噔一下,感覺父親突然變了一個人似的。

旁邊的村民告訴他們,這時候,你爸爸已經不是你爸爸了。“不是爸爸那是什么?”他們有些不解。村民說:“神仙上身了。”后來,跟著父親學習儺戲的冉家兄弟才知道,父親當時進行的是木臘莊儺戲中的開壇儀式,請“儺公儺母”也就是掌管儺壇的神靈下凡,但凡木臘莊儺戲開場,不管是什么法事,這都是必須做的步驟,來不得半點馬虎。

這樣的開壇儀式,隨著木臘莊儺戲的傳承,已經延續了數千年。這種古老的儺戲集中分布在彭水大埡鄉木臘莊附近,這里東與貴州省務川仡佬族苗族自治縣浞水鎮相連,西面與南面和貴州省道真仡佬族苗族自治縣忠信、桃園兩鎮接壤,北面及東北面則與湖北、湖南毗鄰。

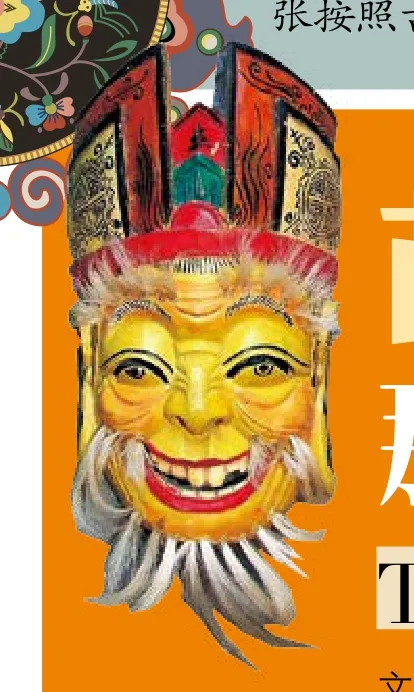

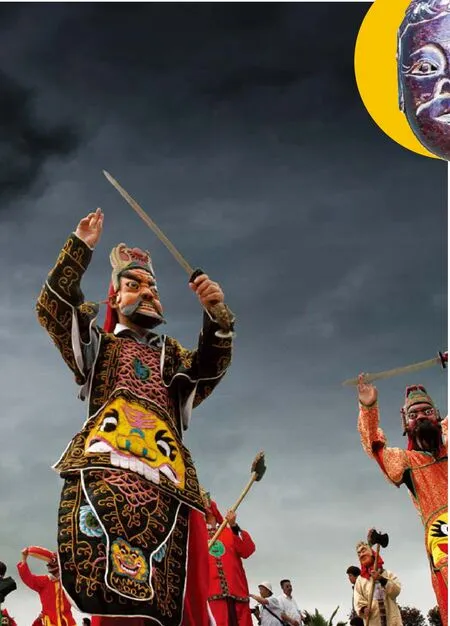

左右頁圖:從春秋戰國時期到現在,木臘莊儺戲已經延續千年,雖然形式有所變化,但依舊保持著濃厚的神秘色彩。

歷史上,這里基本上就是“蜀道難”的真實寫照。彭水旅游局文史專家簡文相形容了一下古時木臘莊的環境:“基本就是深山老林,境內有大大小小8條溪流,在溝壑溪流間長期有狼出沒,走在草叢當中都要小心翼翼,不知道會不會踩到劇毒的蝮蛇。這種環境下,基本上每年都有人死于非命。”

出于對祖先的敬重,對鬼神的敬畏,也是為了為自己祈福。居住在此的先民們開始帶著敬意以歌舞愉悅祖先和鬼神,這就形成了最初的木蠟莊儺戲。到了春秋戰國時期已具規模。《太平寰宇記》載:彭水地區“其風淫祀”,居住在這里的廩君部落“俗尚巫鬼”,僚人“性尤畏鬼。”到了明清,祭祀鬼神的活動更是達到了高峰,康熙《彭水自治縣志》記載:“民俗信鬼神……有疾病則酬神愿。”

“之后,就不行了。”簡文相說。特別是抗日戰爭爆發后,民不聊生,開壇還愿者日漸稀少,木臘莊儺戲開始衰敗。到1948年,曾經繁榮的木臘莊儺戲凋零到只有龍龜寺僧人冉玄清師兄弟3人可以掌壇的地步。

左右頁圖:對于木臘莊的村民來說,儺戲就猶如一場盛會。除了神秘的儀式之外,他們還能欣賞一場可能會延續幾天的盛大戲劇演出。

這位冉玄清,就是冉正高的師傅,也是冉家兩兄弟的師祖。他也差點成了木臘莊儺戲最后的傳人。中華人民共和國成立后,1951年取締龍龜寺佛事等活動,冉玄清回鄉勞動。“文化大革命”期間,儺戲被視為 “迷信活動”,冉玄清遭到批斗。就在冉玄清考慮要不要帶著這門古老技藝離開人世的時候,從小對儺戲癡迷的冉正高找到這位木臘莊儺戲僅剩的掌壇師,誠懇地拜師學藝,這門古老技藝才得以流傳下來。

木臘莊儺戲的規矩是傳外不傳子,也就是說只論師徒關系,哪怕是子侄沒有通過考核也不能傳承。他們這一派的始傳人是鄰近龍龜寺的長老曾妙興,從他開始排了“妙、法、玄、真、寶、應、道、普、賢、通”十輩,只有出師之后才能分到代表輩分的“法名”。冉正高的法名是“冉真文”,是真字輩惟一也是最后的掌壇師。

學習木臘莊儺戲是一個相當漫長的過程。需要熟悉儺戲的所有細節,從整個流程、步法、咒文到每位神靈的法名都要記得,冉瑞財從1987年開始跟著父親學戲,直到1989年才獲準出師。而他的兄弟冉瑞江,學了幾年儺戲后卻沒有走上這條道路,如今是一名公務員的冉瑞江雖然已經不太接觸儺戲,但是依舊清清楚楚地記得木蠟莊儺戲的每個動作和含義。

出師那天,冉正高賜給冉瑞財“冉寶靈”的法名,這標志著冉瑞財正式成為木臘莊儺戲的掌壇師,從此以后可以自己開壇做法。他記得父親一共收了10多位徒弟,最后只有他、李應忠、杜舉文、廖金強、黃其、王明成6人出師。父親過世后,冉瑞財代表的“寶”字輩,就成了木臘莊儺戲最年長的一輩。

如今冉瑞財也收起了徒弟,最小的才22歲。只是想學戲的人還是不多,冉瑞財說:“只要有人肯學,他就肯教。但是就算人再少,也絕對不會放低標準。”對這位木臘莊儺戲的傳承人來說,收徒是件神圣的事情,“要對得起祖宗,對得起鬼神。”

悅神悅鬼又悅人

在貴州打工的張順才遇到一件怪事,工地宿舍里面,每到半夜都有一只老鼠來咬他的腳趾甲,這老鼠精怪得很,張順才幾次裝睡想引它出來,它卻從不會出現。被咬了半個月后,一位上了年紀的老鄉告訴他:“這個事情太邪,你去找冉師傅做臺法事吧。”

這位老鄉口中的冉師傅,就是冉正高。這個故事是筆者從一位木臘莊村民口中聽來的,是真是假無法辨清,不過村里人也對此見怪不怪,因為經常有人慕名前來,請冉正高做法事。所求不外乎幾樣:清宅、祛病及驅災。理由更是千奇百怪,比這個故事離奇百倍的都有。

每當儺戲開壇的時候,整個莊子的氣氛就像過節一樣隆重。木臘莊儺戲的時長通常由主人定奪,短則三天三夜,最長能有七七四十九天。“除非是很不得了的事情,不然一般做三天三夜就夠了。”冉瑞財說。

以一臺三天三夜的儺戲為例,基本可以拆分成三個部分。第一個是開壇儀式,冉瑞財再三強調這是整場儺戲最重要的環節。簡單來說,這個環節表現的是“迎神”。開壇儀式開始后,掌壇師先要“起鑼焰火”,請來儺公、儺母,之后“申文奏疏”言明請他們來的事由后,這臺儺戲才算正式開始。接著是“搭橋迎賓”,掌壇師要鋪開一條畫滿諸天神佛的長卷,從儺壇一直鋪到河邊,畫卷之中要留一處白,擺上一只活雞作為祭品。

這個環節,讓原本不信鬼神的小伙子阿南差點拜在冉瑞財門下。他回憶當時看到的場景:“冉法師把祭品雞放在長卷上面,原本活蹦亂跳的雞一下子就不動了,你怎么驅趕它也不走。就像是丟了魂一樣。”

在開壇儀式完結之后,木臘莊儺戲就進入第二個部分。這是整個儺戲的高潮,也是圍觀村民們最喜歡的環節。“儺戲,儺戲,既有儺,又有戲才像樣嘛。”一位經常看儺戲的村民如此總結。

這些戲其實沒太多講究,掌壇師和弟子們不僅要唱和“儺”有關的戲,例如《伏羲姊妹治人煙》、《出二郎》、《出靈官》、《出土地》,也會演一些如《太子送子》、《歪嘴婆娘》等俚俗“花戲”。唱戲的時候,法師們戴著造型各異、變形夸張的面具,演著生旦凈末丑,一下子變成了專業的戲班子。

這臺戲差不多要唱一天。到了最后一天,儺戲進入收尾工作。這個時候,就要根據辦法事的人不同的需求進行特殊的儀式了。例如“上刀山”,這又被稱為“解關塞”,法師需要踩著48把磨得鋒利的鐵刀和木刀做成的“刀桿”向上爬。

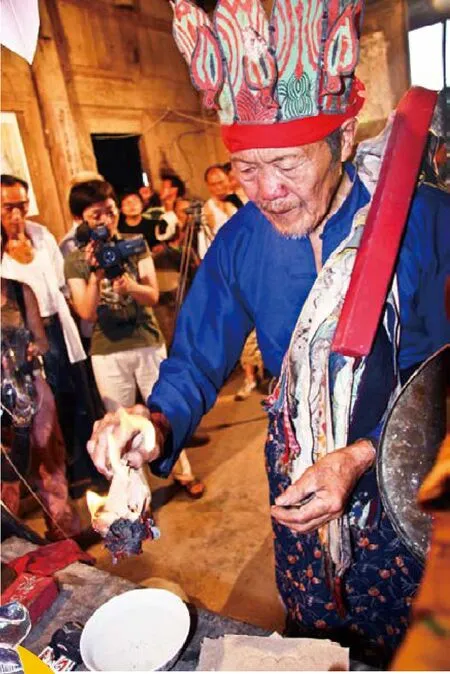

家里有人過世,就要“破域”,將鐵火盆鍋放在木炭火中燒紅后,法師赤手撥開熊熊燃燒的木炭,由一名法師將火盆鍋取出后,端在手里,口念咒語,在院壩內早已布置好的域內破解各種煉獄,讓亡靈免受酷刑之苦。親眼看過“破域”的簡文相,至今都覺得有些滲人,“燒得通紅的鐵盆,法師拿在手上卻一點不會被燙傷,我后來摸了他的手,一片冰涼,你一下子就覺得空氣中是不是真的有鬼魅,大白天都背心發涼。”

而“煞鏵”主要用于驅鬼。將用過的生鐵鏵放入木炭火中燒紅后,由一名法師口念咒語,赤腳伸入火堆撥開鏵周圍的木炭,再到鏵面摩擦,待青煙升騰后,一手用生桃木夾夾住鏵尾,一手拿鏵尖,再將鏵尖銜在齒間,雙手托鏵,在掌壇師、法師的咒語中,按照鼓點節拍在出現怪異的房間走三圈。但奇就奇在,燒得通紅的生鐵鏵,法師咬起來好像沒事一樣。

之后,主辦人需要在儺壇面前殺豬宰羊,這叫“領牲”,是為了“送神”準備的祭品。送神完畢后,掌壇師封壇,一場木臘莊儺戲便落下帷幕。“其實,木臘莊儺戲就是悅神悅鬼又悅人。”冉瑞財總結道,隆重的儀式是為了悅神,祭祀的牲口是為了悅鬼,而連唱幾天的戲,自然是悅人。

土法造紙傳人劉開勝:孤獨舀紙45年

在距彭水縣城70公里的一處峽谷內,阿依河靜靜地流淌著,碧綠的河水引出了重慶的最美漂流地,也帶出了隱藏在它邊上的最原始的造紙術——朗溪竹板橋造紙。在朗溪竹板橋造紙技藝三百多年的傳承過程中,如今僅剩下劉氏一脈,所以人們也把“朗溪竹板橋造紙”稱為“劉氏造紙”。

清康熙年間,劉氏老祖為了避難,從江西舉家西遷,在途經彭水自治縣朗溪鄉的竹板橋時,因看到這個大峽谷河水清澈,兩岸竹海成林,便決定在此扎根下來。此后,劉氏族人采伐河竹,運用土法造紙術開始了土紙的生產。

而關于劉氏造紙術的源承,向來說法不一。一種說法是劉氏造紙術乃家族私傳,劉氏老祖從江西遷居至此時就帶了過來;另一種說法卻是朗溪鄉當地本身就流傳著這一造紙術,劉氏族人到此之后對造紙術進行了改進,就一代代傳承了下來。

左頁下圖:根據儺戲傳承人的說法,木臘莊儺戲的精神在于“悅神悅鬼又悅人”。

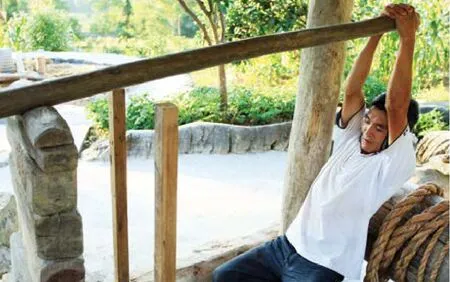

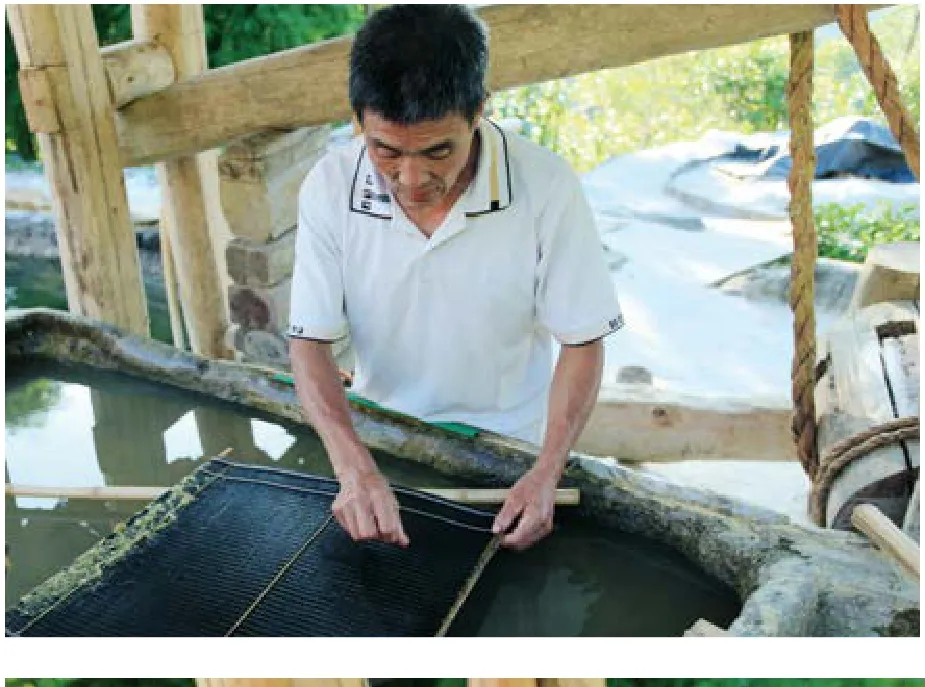

右頁圖:在朗溪竹板橋造紙的整個工藝流程中,以制纖維、舀紙、揭紙最為重要, 揭紙技術要求高,所以稱“舀紙是匠,揭紙是師”。右上圖為碾軋泡竹的石碾盤。

不論哪種說法,從劉氏老祖遷居至今,劉氏造紙技藝到劉開勝這里已經默默傳承了十代人。筆者見到劉開勝,正值太陽暴曬的午后,劉開勝啃著包谷的樣子給人一種市井的親切感。

劉開勝告訴筆者,在劉氏造紙三百余年的傳承中,對造紙工藝進行過兩次改進。第一次是20世紀50年代,大膽引進生石灰浸竹工藝,取代了原先蒸煮制料的方法,碾壓法取代了碓搗法,大大提高了工作效率,碾軋出來的纖維也更加細膩;第二次改進是20世紀70年代,劉開勝創研的舀紙工藝,他加寬舀紙用的簾子,中間用細線分割,一次就可以舀出兩張紙,效率足足提高了一倍。

在談及如何想出這種方法對造紙工藝進行改進時,劉開勝說:“當年那種一張一舀,舀起來太輕松,一點不帶勁,所以就想法整成了兩張一舀。”從14歲初中畢業接手土法造紙開始,劉開勝已經舀了足足45年,45年間幾乎從未中斷過。要知道傳承自古老蔡倫造紙術的朗溪竹板橋造紙工序十分復雜,素來有“七十二道腳手,除開吹那一口”的說法。其工藝主要有取料、制料、制漿、成型、干燥、包裝、保管等幾大步驟。從陽歷二三月份砍采嫩竹開始到浸泡再到最后的打條包裝,一張紙的成形要花費整整5個月的時間。

年少時沒有漿池高的劉開勝,就墊著木頭站在池邊舀。時間不僅僅積攢了臉上的皺紋,也積累了他對造紙工藝的經驗,所以當彭水自治縣對竹板橋18戶造紙人家進行“選精”時,劉開勝才能最終脫穎而出,成為竹板橋造紙唯一的傳承人。在采訪過程中,他自豪地說:“我生產出來的紙張,即使上面沒寫‘劉開勝’三個字,但是只要看上一眼,都能知道出自我手。”

為了尋找到更清澈更方便的水源,劉開勝將造紙作坊進行了兩次搬遷,從對岸搬到河溝,最后在半山腰尋到一處清澈的山泉,才在此定居下來。他說,作坊生產土紙用的水都是能直接飲用的。

45年的時間,劉開勝基本將他一生的時間都用在了造紙上面,他一直堅持用最好的技藝造紙,雖然工序復雜,每天的收入也不過100多元,這還得像他這樣嫻熟的老藝人,工作十個小時才能達到。也正是因為這門傳統工藝,收入低、工序多、耗時長,村里很多人都選擇外出打工,他的兒子去重慶從事了服務行業,掙的錢多,還沒這么累。劉開勝卻獨獨堅持了下來,他說:“我現在記錄的是一份歷史,我能夠感受到它在我肩頭的責任,如果連我都不做了,這個古老的造紙術就沒有人做了。”

臨走時,劉開勝告訴筆者,他雖然快60歲了,但身體還好,沒什么毛病,他會繼續用傳統手藝來造紙,一直做到70歲,甚至更久,直到做不動了為止。為了方便,他還在屋后山上種了一片竹林。他說,大自然給了他這么好的環境,有山有水,只要自己肯做,一樣能賺錢,還不需要什么成本。等過幾年,他做不動了,就培養他的兒子學習這門造紙的手藝,要讓這門造紙技藝得以更好地發展和傳承。

“苗歌歌王”任云新:唱著山歌找媳婦兒

坐車從彭水縣城出發,沿烏江畫廊向東北方向前行,穿過鬼斧神工的龍門峽,雄偉延綿的東山蓋下,橫陳著一座灰墻林立,青瓦櫛比,富有明清建筑風格的古老鄉鎮,這就是聲名顯外的鞍子苗寨。這里是彭水苗族聚居最多,苗寨保存最完整,苗俗

左右頁圖:每年暖和的時節,劉開勝都會操起簾子站在水池旁,不停地重復著舀紙 的動作。習慣最濃郁的山鄉。鞍子苗歌傳承人任云新就出生在這個地方。

初見任云新,他正為一場篝火晚會積極籌備著,筆者趁籌備的空隙找到了他。他說,像這種表演活動,一年中有很多次,最多的時候,一個月能來個5、6次。隨后,聊起鞍子苗歌,已經64歲稍顯消瘦的任云新立即打開了話匣子,一張口就為筆者唱起了彭水自治縣流傳最廣的《嬌阿依》:“山歌不唱哦就不開懷喲,嬌阿依,磨兒不推不轉來哦,酒不勸郎哦郎不醉喲,嬌阿依,花不逢春不亂開哦……涼風繞繞哦天要晴喲,嬌阿依,莊稼只望雨來淋哦……”他說,“嬌阿依”是苗語,“嬌”是美女的女子,“阿”指阿哥,“依”是苗語里的方言,表示“依依不舍”之意,和在一起意思就是“阿妹和阿哥互相喜歡得不得了,一刻都舍不得分開”。除了是鞍子苗歌的典型代表,《嬌阿依》已經成為鞍子苗歌的一個“詞牌名”,屬于情歌的專用曲調,基本上所有表現愛情的內容都可以往《嬌阿依》的調子上靠,有時甚至拿《嬌阿依》直接來代指整個鞍子苗歌。

像《嬌阿依》這類情歌,對任云新那一代人來說,是他們生活中不可缺少的部分。從任云新記事起,身邊就圍繞著各種山歌。“當時人人都會唱山歌,我的山歌、情歌就是從身邊接觸到的人那里學來的,爺爺、爸爸、母親,甚至鄉鄰。”在放牛的坡上,他學到了采茶歌與盤歌;在割豬草的時候,他學到了打鬧歌;進學堂的時候,他學到了雜歌與情歌。

1962年,剛滿十歲的任云新又拜“歌師傅”任遠碧為師,成為鞍子苗歌第五代傳人。在任遠碧“手把手”的教導下,任云新學到了如何把山歌的音唱得更高,更是將鞍子鄉所有類型的苗歌都涉獵了一遍。

左右頁圖:在彭水像任云新這樣的歌者還有很多,他們長在山歌里,山歌成了他們 生活的一部分,所以每次山歌出口,總是那樣余音繞梁。

因為上過初中,任云新認識很多字,于是,他就把學來的的山歌、情歌、盤歌都記到本子上去,本子記了幾大本。那時,他拿著歌本,每天都放開嗓子唱。犁地時,向牛兒唱;砍柴時,向森林唱;放牧時,向大山唱;打鬧時,給薅草人唱。因為會的苗歌太多,任云新從早到晚可以不唱重樣。

后來,鞍子苗寨的人都知道了他叫任云新,都知道他能夠把調子拖得比蜜蜂翅膀振動的聲音還響,鄉里的人都說二十歲的任云新比白胡子老漢會唱的山歌還要多。

也正因為山歌唱得好,任云新通過唱山歌找到了他的另一半。在聊起這段往事時,已是耳順之年的任云新,少見地露出了羞澀。他笑著告訴筆者:“我們那個年代,通訊方式不發達,唱山歌成了吸引異性關注的唯一方式。而且那時不像現在這么直白,她看到你只會臉紅,又沒有什么說的,于是就沒話找話說。比如:你教我唱那個山歌嘛。本來她就會唱,所以是假的,只是想找你擺龍門陣。有時又叫你寫一下歌詞,白天來,晚上也來,一天要來好幾遍。后來,就慢慢開始對歌,對著對著,感情就出來了,也不要‘三媒六證’,就這樣在一起了。”

到現在任云新還清楚地記得和妻子唱得最多的情歌。“這位妹子好抽條,頭上梳的馬安橋。走在人中逗人愛,路過山中雀都鬧。”這是贊美情人花容月貌的;“一愛姐的好眉毛,眉毛彎彎一臉笑;二愛姐的好頭發,梳子梳來篦子刮;三愛姐的好雙手,恰似荷塘出水藕。”這是大膽示愛的;“白布帕兒圈打圈,我不是想你天把天,我一年想你十二月,我一月想你三十天。”“郎想姐,姐想郎,猶如鸚哥想鳳凰,鸚哥都有鳳凰想,就像情妹配小郎。”這是表現兩人分開后的想念;“金竹打水細細飛,江邊洗衣不用捶。細石磨刀不用水,我兩結交不用媒。”這是表明兩人已經私定終身……從初識到詰問,從贊慕到初戀,從迷戀到相思,從結婚到送郎,從思別到苦情……筆者仿佛跟著任云新的歌聲重新經歷了一遍他的愛情故事。

時間到了1996年,當時的彭水自治縣文化館為了采集鞍子苗歌的曲調和歌詞開始走訪民間,他們把鞍子苗寨會唱歌的人都集中到一起,通過會唱歌曲的數量,以及唱山歌時展露出來的音域,挑選出幾個最能唱的。任云新自然從中脫穎而出。

隨后,文化館找來了專業的音樂老師,訓練他們如何在舞臺上走好臺步。2006年10月,任云新和鞍子民歌團代表重慶到北京參加全國第三屆少數民族文藝匯演,他們演唱的《嬌阿依》震驚了在場觀眾,最終奪得金獎。同年12月28日,任云新在彭水自治縣首屆“嬌阿依民族文化藝術周”上,毫無爭議地獲得了“苗家歌王”的稱號。

——鄉村儺戲