如何解決環保部門的責任有限

葛察忠 環境保護部環境規劃院環境政策部主任、研究員

賈真 環境保護部環境規劃院助理研究員

如何解決環保部門的責任有限

葛察忠 環境保護部環境規劃院環境政策部主任、研究員

賈真 環境保護部環境規劃院助理研究員

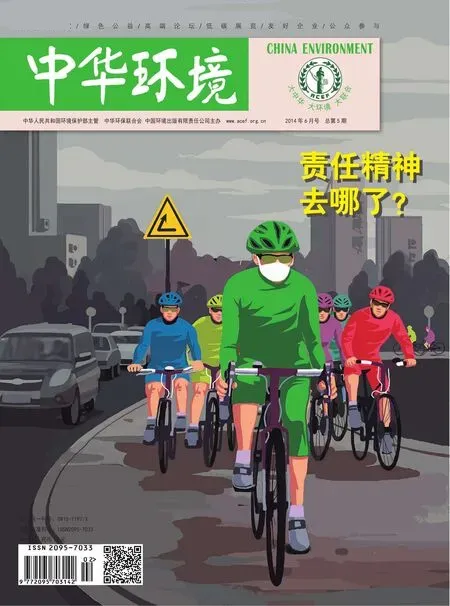

建立起政府環境保護行政問責機制,方能全面督察政府環境行為。 CFP/供圖

環保立法賦予了環保部門范圍廣、責任重的職責,但卻未明確給予環保部門具體的職權、行使權力的程序方法以及與之相應的強制執行權限。

目前我國環境形勢不容樂觀,環境保護工作面臨巨大壓力。而環保部門責大權輕、執法主體地位不強、職能部門協調欠佳、地方環保部門受政府制約等體制現狀大大削弱了環保部門環境監管力度,暴露出目前我國環保部門行政責任體系的狹隘性。建立統一協調且職責明確的環保行政責任體系,亟需從加大環保部門執法權力、明晰環保分工協調機制、強化政府責任三方面入手。

環保行政責任體系存在三大問題

環保部門的行政責任是指法律規定下環保部門在環境保護方面的義務和權利,以及因環保部門違反上述義務和權利的法律規定而承擔的法律后果。當前我國環保部門行政責任體系尚存在三大不可回避的“硬傷”。

環保部門統一監管,但缺乏力度

1989年至今,我國相繼頒布的近10余部環境法律幾乎都闡明“環保部門對環境保護實施統一監督管理”。從形式上來看,法律確立了環保部門在環境執法中的地位,但事實上,不斷加劇的環境問題卻極大地暴露出環保部門的監管乏力。究其原因是環保立法賦予了環保部門范圍廣、責任重的職責,但卻未明確給予環保部門具體的職權、行使權力的程序方法以及與之相應的強制執行權限。2008年8月,環保部發出了“三定”方案,確定了環保部13大職責,確立起今后的職能配置朝著統籌協調、宏觀調控、監督執法和公共服務四個方向強化,但是方案中卻沒有明確賦予其履行職能的權力。

受經濟發展主導地位的影響,法律總是謹慎地賦予環保部門權利。多年來,環保部門既沒有對違法企業查封、扣押等行政強制約束權,也無環境行政強制執行權,更無對違法責任人行政拘留等行政處罰權。這使得環境監管的威懾性和權威性大大降低,根本無法打擊和制止企業的違法行為。環保部門權力處處受限,就連行政處罰力度也飽受低額“上限”的封頂之苦,污染企業“守法成本高、違法成本低”早已成為不爭的事實。

環保工作分工合作,但協調不暢

環境保護工作是個系統工程,需要環保、農業、水利、工商乃至公安等多個部門協同行動。我國環境行政管理職能的分工部門多達15個以上,全國環保部際聯席會議的參加部門多達25個,但由于沒有權威的協調機構(曾作為環境保護議事協調機構的國務院環境保護委員會于1998年被撤銷),法律上也缺乏相應的部門協調機制做保障,導致環境保護行政體制組織復雜,橫向協調無力。

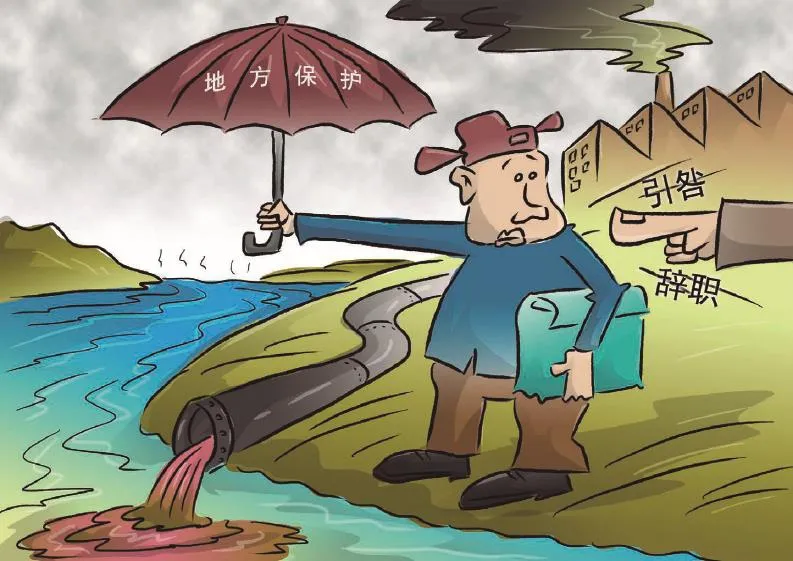

在很多情況下,地方政府決策錯誤才是環境問題最大的始作俑者乃至罪魁禍首。

另外,隨著環保法律的完善,會與《林業法》、《交通法》、《海關法》等出現相融合之處,而由于其他部門起步早,已占據主導的執法權,環保執法加入就有了雙重執法的嫌疑,所以在環保法中不得不將部門間職能重合部分明確到其他部門的執法權中。在實際工作中,作為弱勢的環保部門往往很難協調其他部門來共同開展環保工作。譬如,深夜受噪聲影響,群眾要投訴噪聲污染,就需要先分清噪聲來源。我國《環境噪聲污染防治法》中規定工業和建筑噪聲屬環保部門,交通噪聲屬交管部門,社會噪聲屬公安部門,環保部門無法處理交通和社會噪聲,但是對于投訴者來說,當找到環保部門投訴未果的情況下,多數會認為環保部門在推卸責任。

地方環保部門責任重大,但處境尷尬

地方環保工作尤其是基層環保是我國環保事業的重中之重,這就賦予了地方環保部門不可推卸的重任。對于地方環保部門來說,它處于一個“雙權威系統”中,一方面受上級環保主管部門的垂直領導,另一方面作為地方政府的職能部門,受地方政府領導。而處在雙重領導體制下的環保部門往往處境尷尬、左右為難——當垂直領導的環境保護主義與地方政府的地方保護主義發生沖突時,環保部門應該如何抉擇呢?從對環保部門影響的主次性角度考慮,地方政府的權威性更大,因為地方環保部門的人事安排等是由地方人大、黨委決定的,地方環保部門不是一個可以脫離政府權力控制來對地方環境進行客觀管控的部門,所以地方環保部門只能向地方政府妥協。

地方環保部門常常成為地方政府的“替罪羊”。我國現行的環境法律法規,重視對污染企業的管理和控制,卻忽視對政府的行為尤其是決策行為的監督和約束。而在很多情況下,地方政府決策錯誤才是環境問題最大的始作俑者乃至罪魁禍首。部分地方政府一味追逐經濟績效,不惜以犧牲環境為代價引進高污染企業、擴大生產,甚至為污染企業撐起“保護傘”。但是一旦發生環境污染事件,環保部門又首當其沖地被推向“被告席”,替政府決策失利、監管乏力“背黑鍋”。

環保行政責任體系完善之道

環保行政責任體系是我國環境保護工作的基礎建設,是改善環境質量的主要驅動力,其不斷完善是保障環保監管、環保執法的必由之路。

加大統一監管權,提高執法力度

深化環境保護體制改革,加大環保部門統一監管權力。首先,按照“山-水-田-林-湖-海”大生態的思路和環境保護與污染防治的專業性,建立統一監管所有污染物排放的環境保護管理制度。加強對所有污染源、污染介質污染物的統一監管;將環保要求落實到社會方方面面,把環境質量作為剛性約束條件,嚴格標準、綜合管理,實現污染全防控。其次,實行獨立而統一的環境監管。有序整合不同部門的環境監管力量,健全統一監管體系,加強對地方政府的執法監督,糾正其有悖環保原則的行為;加強環保檢查隊伍建設;規范污染防控、環境執法、環境預警等制度體系。

利用法律武器,提高環保執法力度。借助于新《環保法》的頒布和實施,強化落實各項嚴格的環保措施。加強對違法企業的行政處罰力度;強化環評審批制度;對地區加強環境質量目標管控,實施“區域限批”。

建立環境保護經濟激勵機制,倒逼經濟主體自覺履行環境職責。首先,構建完善的環境保護財政體制機制。建立規范有效的環境保護預算支出制度,把環保支出作為財政的經常性支出,為財政履行環保職能提供制度保證;建立穩定的政府環保預算投入增長機制,規定各級財政預算安排的環保資金應高于同期財政總收入的增長幅度,保障環保成效。其次,推進環境稅費政策體系的建設。積極研究開征專門以環境保護為目標的獨立型環境稅;逐步實行排污費改稅,完善排污收費和環境服務收費機制;逐步完善環保優惠政策;針對我國現行稅制中環保相關稅種進行稅制綠色轉型。

明晰權力分工,完善協調聯動機制

建立環境保護跨部門協調機構,完善環保協調機制。完善國家頂層設計,總攬環境保護全局,強化環保工作政治領導力和部門協調能力,建立與完善環境保護組織機構,明確各部門責任及關系。設立環境保護中央領導小組,成員包括發展改革、財政、環保等部門,主要職責是協調國務院各部委的環境保護工作,并牽頭組織召開環境保護部際聯席會議。

明晰權力分工,建立健全環保權力清單制度。首先,建立中央環保部門權力清單機制。明晰國家環保工作各部門間的事權關系,進行各部門職權分工,讓權力透明化,從而使環保部門權力得到保障。其次,基于中央環保部門權力清單,劃分地方環保部門各項權力,并進行統計,將列表清單公之于眾,主動接受社會監督,從而保障地方環保部門的權力公正有效的行使。

要讓地方人民政府切實成為環保責任主體的“最大外包商”,積極承擔環保責任。

組建環保系統執法隊伍,完善環保部門內部聯動機制。建議環保部門成立環保公安機構、環保檢查機構、環保法院機構等在內的綜合性內部聯動機制,一旦發生環境污染事件,環保部門可以迅速啟動行政和司法程序,進行行政處罰、司法審判和強制執行。

強化地方政府責任,建立環保行政考核問責制

加強法律約束,強化地方政府環保責任。在更加嚴格的法律約束下,地方各級政府要對本行政區域的環境質量負責,將環境保護工作納入國民經濟和社會發展規劃;加大環保投入,提高財政資金使用效益;加強對企業和公眾的環境保護宣傳和普及工作;加強對農業環境的保護;建立環境污染公共監測預警機制;專項撥款支持農村飲用水源保護、污染治理。

建立綠色考核機制,徹底改變地方政府“唯GDP”觀。將環境保護目標納入對本級或下級政府負有環保監管職責的部門和責任人的考核內容,作為其政績考核評價的重要依據;建立綠色考核獎懲機制,獎勵優秀,同時嚴懲環境保護目標責任未完成和綠色考核不合格的部門及負責人。

建立政府環境保護行政問責機制,全面督察政府環境行為。首先,加強對政府環境保護行政問責的法律約束,為地方政府制定相應的規章制度提供統一的法律指引。法律要明確界定政府履行環保行政職責中的失職、違法等行為,一旦各級政府出現環境違規違法行為,對主要責任人要給予記過、記大過或者降級處分;造成嚴重后果的,給予撤職或者開除處分,主要責任人要引咎辭職。其次,探索構建獨立于政府領導體制的行政監察垂直領導機制,使行政監察機關擺脫本級人民政府權力的束縛,通過對政府環保行政的有力監管,保障政府正確地履行其環境職責。

政府要構建完善的環境信息公開制度體系。這個體系要將環境信息的監測機構、統計機構、發布機構的職能有機結合起來,用制度規范和約束監測、統計、發布過程,確保公眾的環境知情權得到保障。另外,還要建立社會公眾問責制度。在政府部門或媒體中設立環境投訴中心,鼓勵公眾檢舉政府環境違法行為;賦予公眾行政訴訟權利,疏通公眾對政府環境違法行為的訴訟渠道,將環境公益訴訟納入政府工作范圍,通過環境公益訴訟途徑對政府環保行政工作進行監督。