夏書章:與時俱進的世紀老人

●本刊記者 阮靜

夏書章:與時俱進的世紀老人

●本刊記者 阮靜

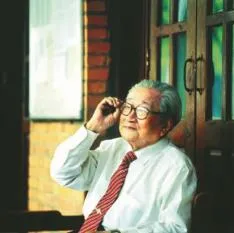

初見夏書章先生,其穩健的步履與似洪鐘般中氣十足的聲音是給我的第一印象。與夏老約訪時間定在上午九點半,而我不到九點鐘便站立于中山大學政治與公共事務管理學院門口等候,希望以充分的準備和敬意靜候老先生的到來、以些許匹配上這位九十六歲世紀老人所經歷的滄海桑田。而當這位世紀老人走過中大永芳堂前十八先賢銅像廣場,向政務院走來時,我懷著幾乎難以平抑的激動心情快步迎上前去握手、寒暄,靜靜地陪同夏老在學院郵箱取完報紙信件,爾后開始了當日的專訪。

夏老與我們雜志并不陌生。早在2002年,我刊就曾專訪過他。當年于同一個時期受訪的與夏老相熟的李崇淮、韓德培、張培剛等老一輩大家現也多已故去。十余年過去了,夏老依舊是我們雜志的忠實讀者,在今年我刊三百期時,曾親自手書一封賀信如同四句箴言,給予我們肯定及鼓勵——“財政監督三百期,人財兩實得其宜。參考借鑒擇善用,國情特色創新機”;他也在采訪中多次提及我刊漫畫監督等欄目對當前依法理財和反腐陣地的積極意義。

作為行政管理學泰斗級人物,這位世紀老人有太多如雷貫耳的稱號——中國當代行政學的主要奠基人,“中國MPA之父”……專訪他如同讀了大半部中國近現代史,既縱橫捭闔,又極富時代心跳。

“年紀越大對我們的國家越有信心!”

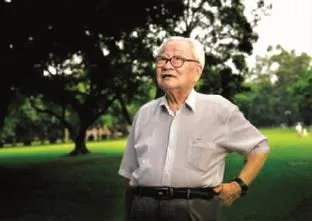

當人生進入第九十六個年頭,夏書章依然“活躍”在講壇上。

政治與公共事務管理學院舉辦首屆“國家治理校友論壇”,作為政務學院名譽院長的夏書章應邀致辭,演講臺上的他精神矍鑠、鏗鏘有力,對本次論壇所體現的校友“關心國家大事、國家治理”的現代精神表示贊許。

當中山大學九十周年校慶時,這位學校的“同齡人”也多次接受來自不同媒體的專訪。他總是直抒胸臆、激動地對人談起自己對于中大的感情:“中大有今天很不簡單!我在這里,真是越干越高興!”

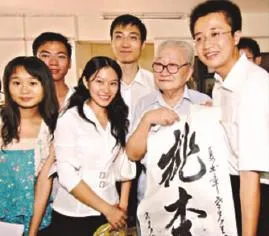

每到中大學位授予儀式上,夏書章總是手舉重約5公斤的權杖率主禮教授進入禮堂,那場面總能引起轟動。而這位近百歲的老者不僅被很多媒體幽默但充滿敬意地稱為中山大學的“鎮校之寶”,也依然孜孜不倦地為中大培養博士生、以九十六歲的高齡積極工作、教書育人。

盡管夏書章時常頗有遺憾地說由于年齡原因不再為本科生上課,但這位“九十后”老者也時不時為“90后”學子做“在學言學”等主題的演講,與年輕人全無代溝地進行交流。他會風趣地以一首打油詩開場:“70年前讀本科,一路過來看得多,撫今思昔望前景,80、90后如何?”;也會在現場幽默地教育學生:“University(大學)不是‘由你玩四年’!大學就要大學、特學、好好學!”

他也有憂慮,認為現在一些學生身體素質差、“出了學院進醫院”;也憤慨于發生在某些高學歷學子身上向同學“投毒”的事件,認為這些學生“心胸不夠開闊”、不能踐行社會主義核心價值觀中“友善”之原則。

但他更多的是樂觀。“像我這樣的老人真是年紀越大對我們的國家就越有信心!”

采訪時夏書章主動聊起剛剛熱播的電視劇《北平無戰事》,劇中發生在1948年國統區的故事也是夏書章人生歷程中所經歷的真實場景——“拎著一大捆當時國民黨印發的鈔票上街都沒人搶沒人要,因為錢已經不值錢了!”他還講到南京解放后,國民政府搬到廣州來,在通貨膨脹極其嚴峻、大學教授都食不果腹的1948年,中大老師們在當年的教育部門口擺了一個攤子進行“國立中山大學教授活命大拍賣”,他自己也將家里的書、錄音機都拿出來拍賣的情景。

而談及今天,他認為一切都變化進步太快,比如有創新能力的中國人越來越多;他十分認可剛剛召開的互聯網大會對于創新的推動,也興奮地說起大數據的“給力”、手機的無所不能,更是感嘆高鐵的速度和四通八達,從廣州到重慶、成都不再是舊時“蜀道之難難于上青天”;且在他看來,“中國夢”、“亞太夢”也都不再遙遠……

“你們年輕人沒有經歷過也不知道,我們年紀大的一路走來看到國家從積貧積弱、民不聊生發展成為今天全球舉足輕重的經濟體。中國人看到了,全世界也看到了,中國走到今天也不簡單啊”,這位世紀老人發自肺腑地感慨道。

生不逢時老逢時

“生不逢時老逢時,耄耋欣幸歷盛世。星火燎原恍如昨,探索向前親其事。開放改革氣象新,學科補課不容遲。國際接軌須審慎,中國特色見真知。一窮二白未能忘,和諧小康正可期。科學發展永持續,百年更高舉紅旗”。

九十歲時,夏書章寫下以上“抒懷詩”,一則對自己生平有所回顧,二則對自己致力于研究的專業及大的時代背景有所總結和展望。

而“生不逢時老逢時”這句詩,恰恰反映了夏書章人生一扇全新的門于老年時代打開。這一時點即為1979年。當年,鄧小平在一次講話中指出:“政治學、法學、社會學以及世界政治的研究,我們過去多年忽視了,現在也需要趕快補課。”在此之前,即使身在中山大學領導職位的夏書章也無能為力對停辦多年的行政學進行深入研究;而在此之后,夏書章以耄耋之年開啟了為新中國行政管理學科奠基拓荒的辛勤征程。他在《人民日報》發表文章呼吁“把行政學的研究提上日程是時候了”,出版了改革開放后的第一本《行政管理學》,參與組建中國行政管理學會,奔波于各地講學、培訓、作報告……建立專業、編撰教材、健全學制、完善配套,夏書章步步為營,為中國行政管理學的重建耕耘不輟。

中山大學陳瑞蓮教授曾擔任夏書章的助手,她保留了一份1988年至1997年間夏書章研究成果的長長的目錄,僅這十年間,夏書章就出版了十幾部專著和教材,發表了100多篇論文,研究成果獲得的獎項不勝枚舉,這份目錄上既記載了夏書章豐碩的十年,也記錄下一個老人從70歲走向80歲令人景仰的足跡。

也許多數人對夏書章在行政管理學領域的具體學術成就較難明確說出一二,但現實是越來越多的人尤其是公務員群體正在享受著他的工作帶來的學習提升機會。他既是中國第一個取得哈佛大學MPA(公共管理碩士)學位的學子,也是第一位提出引進MPA學位制的學者;在他看來,新形勢下公務員的素質、政府的管理水平、辦事效率等都將成為影響國家參與世界競爭的重要因素。引進MPA教育,雖然不能對政府行為有直接的影響,但可以潛移默化地推動政府管理水平的科學化,為推動政府機構改革發揮最大效益;與此同時,隨著中國非政府機構、非營利機構等公共機構的不斷發展,其公共管理水平也需要不斷提高。這些都構成了MPA教育的基礎和社會需求。正是基于MPA教育的重要性,夏書章當年的提議才會得到各方積極響應,MPA教育試點才能在高校迅速鋪開,直到今天成為一個蓬勃發展的學科。

原中山大學黃達人校長為夏書章教授頒獎

澳門特別行政區政府社會文化司司長張裕回母校看望導師夏書章教授

“要搞好現代化建設事業,就必須建立和健全現代化管理(包括行政管理)和實行社會主義法治(包括行政立法)。這樣,我們就需要社會主義的行政學和行政法學”,夏書章在改革開放初期擲地有聲地提出的行政管理學發展的脈絡和思想依然具有時代的溫度,其對“中國特色”、“本土化”理念的堅持是其學術思想的靈魂。就理論成就而言,夏書章不僅創建了中國行政管理學理論體系,還不斷拓展著行政管理學的研究領域,其視角遍及政治學、市政學、行政法學、倫理學、高等教育學等學科和行政效率、知識管理、創新型國家、節約型社會等熱門話題,尤其關注區域行政和區域公共管理研究。近來,他還在研究一個“時髦”的課題——“幸福城市如何建設和治理”;也就創新廣州城市管理通過相關媒體專訪為相關方出謀劃策;甚至在今年仍親筆手書近9000字的學術論文《中國夢與社會性別平等》,以總結其對這一公共管理發展熱點的把握和思考……而今,夏書章不僅仍在教書育人、科學研究的一線,關心國家時事動態、與時俱進拓展學科內涵外延也是這位老人每天的“必修課”。他興致勃勃地講起自己對黨的十八屆三中、四中全會中的新提法新精神的理解,認為“國家治理體系和治理能力現代化”中“治理”二字的提出展示了比“管理”更加積極主動的姿態,“應為公共管理學科所借鑒”;也在采訪中如同授課般邊講邊寫,指出踐行社會主義價值觀的關鍵在于“法治”二字,以“依法行政、法嚴政通、行政得人、政通人和”和“依法治國、法明國泰、治國安民、國泰民安”具體闡釋其對“依法行政”和“依法治國”在新形勢下的部署和展望,其文字橫縱回環之美蘊含著這位老者的智慧及對這個國家治理良性循環的企盼。不難看出,這位世紀老人關心國事民生,時刻行進在時代的脈搏中。

教師節學生慰問夏書章老人

上醫醫國,其次醫人

夏書章1919年1月生于江蘇高郵,正值五四運動前夕。他的一生幾乎伴隨著這個古老國家向現代化轉型的一個世紀的陣痛。

父親早逝,夏書章在初中時因家貧輟學,后以同等程度考入南京第一中學。1937年抗戰爆發,正讀完高二的夏書章回鄉教書,后在臨時高中讀完課程,1939年考入已經遷往重慶的中央大學政治學系。由于從小念很多古書,加之當時國家處于抗戰危亡之時,夏書章立下“治國平天下”之志。又受《國語》中那句“上醫醫國,其次醫人”的影響,遂選擇政治學科作為專業,堅信其中必有醫國之術。此后輾轉至哈佛大學攻讀完MPA學位,又在抗戰勝利的消息中毅然回國,在江蘇學院任教一年后于1947年秋到中山大學任教至今,半生沒有離開過這所大學。從最開始在中大政治學系教行政學、行政法、市政學,到1952年院系調整“轉行”教政治,再到經歷“反右”、“文革”等政治風云多年,夏書章終在改革開放后迎來教學科研事業的春天!

時至今日,夏書章仍津津樂道幾個跟中山大學有關的小故事。

他還記得中美建交后兩國學術代表團的交流情景。由于廣州地處中國南大門,改革開放與國外聯系處于領先地位,在對外交流方面,中大也是最早的。1979年1月,洛杉磯加州大學(UCLA)的代表團已經抵達香港,等中美聯合公報一公布,就進來廣州,作為中山大學學術委員會秘書長的夏書章接待了中美建交后第一個到大陸訪問的美國學術代表團并陪同其前往上海、山東、北京等地。是年下半年,中山大學成為改革開放后國內第一所出國訪問的大學學術代表團回訪加州大學。當時,到紐約后,報紙頭版頭條為“中國中山大學學術代表團訪問美國”,“這是解放后到1979年的三十年間從未有過的事情”!夏書章對當年的訪問情景依然歷歷在目。

九十壽辰時與夫人汪淑鈞女士切生日蛋糕

他也常常講起孫中山為中大立的校訓“博學、審問、慎思、明辨、篤行”,總是飽含深情地對學生說“把校訓記住,將受益終身。不學無術是不行的,不動腦筋、死記硬背是不行的,不明大是大非、光說不做事不行的。不要辜負了校訓這塊招牌,不要辜負了‘中山大學’四個字。”

誠然,夏書章十分熱愛中大,一生耕耘于這所學校并致力于研究行政管理這一極其強調實踐的“醫國”學科,而其本人作為傳道、授業、解惑的師者從某種程度上來說也是以其個人學識和品格“醫人”的園丁。

九十歲壽辰時,1987級思教專業學生潘大慶特地帶來了一本泛黃的教材———夏書章所著《行政管理學》。潘大慶回憶說,這本書是全國第一本行政管理學教材。“夏老師上課不愛照書講,而是結合當時國家與社會中的事件和現象來談行政管理。”潘大慶記得當時中國的改革開放事業勢頭蓬勃,市場經濟發展很快,但政府管理和大型國有企業管理的模式還是在計劃經濟體制框架內,這就不可避免有沖撞。“夏老師的講課就注意引導學生去思考這些問題,并向學生們提供了很多新思想、新觀念。”

而夏書章的博士生、廣東財經大學的姚軍老師談及“嚴師”夏書章也感觸良多。“夏老每節課前都要求學生做很多功課,我們時刻不敢放松。而且夏老上課時間上拿捏得很準,經常下課鈴一響,課剛好講完,真是堪稱一絕。”

幾年前,中山大學一個大一的學生看到一位老人彎腰頗有些費力地把草坪上一架架紙飛機撿起來,放進路邊的垃圾桶。沒有激動,沒有憤怒,沒有斥責。幾天之后,這個學生在系里偶遇老人,才知正是行政學界泰斗夏書章——

永遠溫和,永遠與人為善。

而今,九十六歲的夏書章先生走路仍不用拐杖,平時也不用助聽器,工作、看書、散步、陪老伴去菜市場買菜是這位世紀老人不變的生活節奏,不疾不徐、靜水流深。而采訪完夏書章先生的我,望著他穿過中大十八先賢銅像廣場泰然安詳的背影,突然想起楊絳先生的百歲感言——“一個人經過不同程度的鍛煉就獲得不同程度的修養、不同程度的效益。好比香料,搗得愈碎,磨得愈細,香得愈濃烈。我們曾如此渴望命運的波瀾,到最后才發現:人生最曼妙的風景,竟是內心的淡定與從容……”夏書章先生亦如是,那背影已構成這世間最美的一道風景線,穿過大半部中國近現代史,又指向未來。

(本欄目責任編輯:阮靜)

畢業典禮上持權杖引領主禮教授入場

與青年學子合影留念