共建文化平臺 促進非遺永續

孫毓熹+劉紅

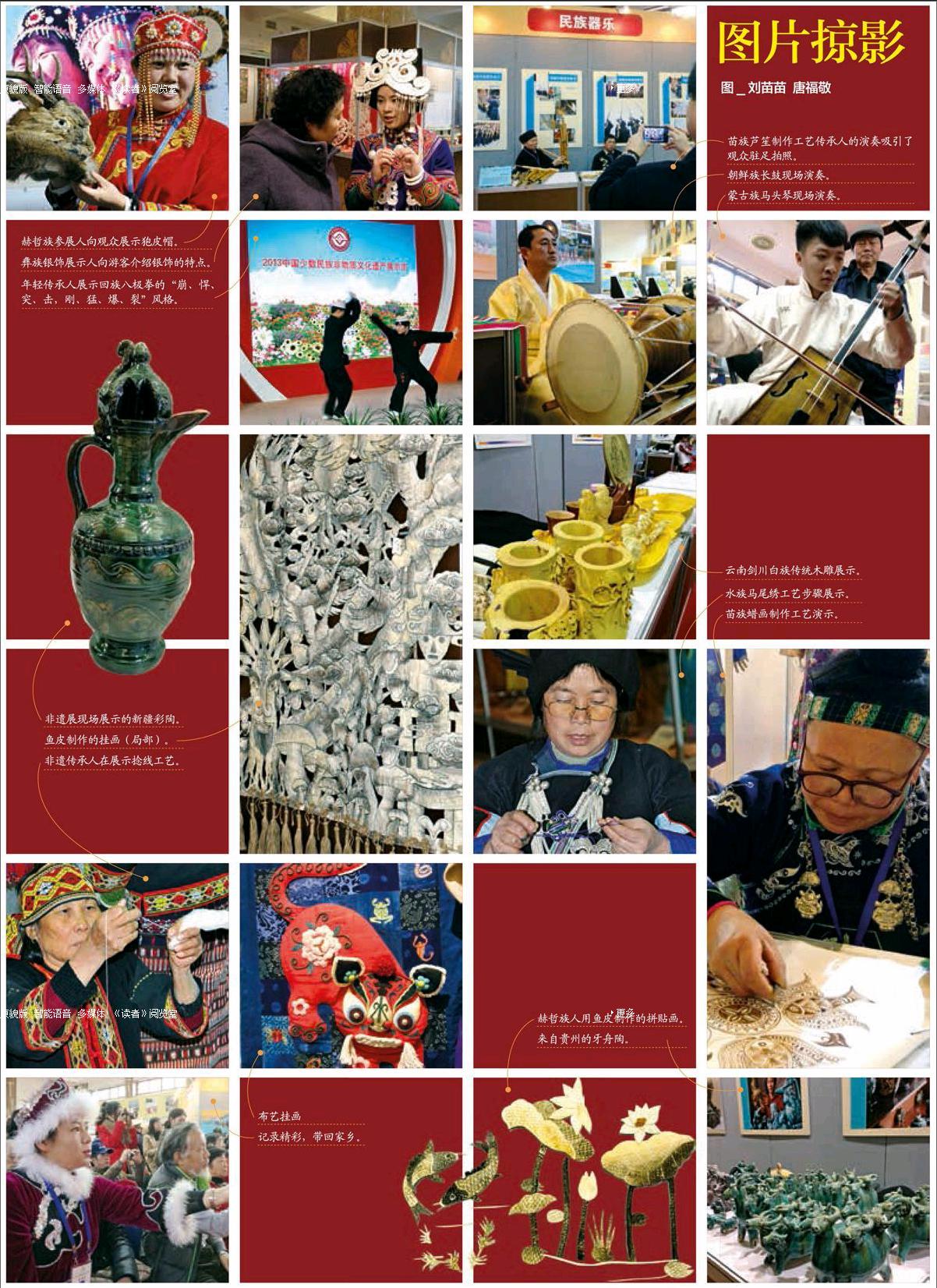

2013年12月23日至29日,由國家民委、文化部主辦,民族文化宮承辦的“中國少數民族非物質文化遺產展示周”活動在北京民族文化宮舉行。展會期間,全國人大常委會副委員長向巴平措,全國政協副主席、國家民委主任王正偉,國家民委副主任丹珠昂奔等領導參觀了展覽。此次展覽是我國首次以少數民族非物質文化遺產為專題的大型展覽,是對我國少數民族非物質文化遺產的一次全面展示,旨在讓更多的人了解我國豐富多彩的少數民族非物質文化遺產,爭取各界對少數民族非物質文化遺產搶救保護工作的關心和支持。

少數民族文化是中華文化的重要組成部分,每個民族都對中華文化的形成和發展做出了獨特的、重要的貢獻。長期以來,黨和國家制定了一系列政策,采取了有力措施,不斷推動少數民族文化事業繁榮發展,在繼承保護發展少數民族非物質文化遺產方面取得了豐碩成果,一大批少數民族“非遺”項目入選世界級和國家級保護名錄。目前,中國共有38項“非遺”項目入選聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄,其中少數民族項目有14項;1219項國家級“非遺”保護項目中,少數民族項目有433項;1986名國家級“非遺”傳承人中,少數民族有524名。

此次展覽涉及已公布的三批國家級非物質文化遺產名錄中的少數民族項目433項,與項目有關的20個省、市、自治區前來參展。展覽設 “民族服飾”、“剪刻繪畫”、“文學史詩”、“紙張印刷”、“制茶工藝”、“木作編扎”、“民族器樂”、“陶冶燒造”等多個主題展區,展出實物600余件、圖片800余幅、影像資料20部,80余位各級“非遺”項目傳承人在現場進行精彩的技藝演示。展會期間還安排了舞臺演出,生動呈現蒙古族馬頭琴、回族八極拳、《格薩爾王》說唱、維吾爾族木卡姆藝術、柯爾克孜族庫姆孜藝術、朝鮮族洞簫音樂、恩施楊琴、苗族蘆笙、京族獨弦琴、劉三姐歌謠、黎族竹木器樂等各民族的精彩藝術,以使觀眾能親身感受到少數民族文化的獨特魅力。

向巴平措充分肯定了展覽的作用,認為展覽為少數民族文化搭建了一個很好的展示和交流平臺,國家民委和文化部做了一件很有意義的事。希望多開展這樣的文化交流,增進各民族相互了解,推動全社會關心和支持少數民族文化遺產的搶救和保護,促進少數民族文化事業的繁榮發展。

據了解,隨著國家對少數民族非物質文化遺產重視度的不斷提高、保護力度的不斷加大,少數民族文化展演活動也越來越多。全國少數民族文藝會演、少數民族傳統體育運動會、少數民族曲藝展演已成為了少數民族文化、非遺項目的展示平臺,也成為少數民族非遺吸引人們關注的重要活動。這些活動更帶動了少數民族文藝團體的發展。