中國出版產業國際競爭力研究*

文/黃先蓉 田常清

出版產業是中國文化產業的重要組成部分,也是推進文化強國建設、推動國民經濟發展、提升國際地位的關鍵一環。長期以來,隨著體制改革的日益深化以及走出去戰略的全面實施,中國出版產業發展迅速,國際化步伐日漸邁進,已成為名副其實的出版大國。如何正確分析、判斷中國出版產業國際競爭力水平以及在世界上所處地位,進而有的放矢地找到提升路徑是值得深思且亟待解決的問題。本文擬結合貿易績效研究法,依托出版產品進出口數據,通過國際市場占有率、貿易競爭優勢指數、顯示性比較優勢指數三大指標對中國出版產業國際競爭力進行系統分析,進而提出相應結論與建議。

一、出版產業國際競爭力的評價方法及指標選擇

出版產業國際競爭力是一個新的研究領域,也是國際競爭力理論在中觀產業層面的延伸和運用。結合哈佛商學院教授邁克爾·波特[1]以及國內學者金碚[2]對“產業國際競爭力”這一概念的界定,出版產業國際競爭力可以理解為一國的出版產業能夠比其他國家的出版產業更有效地向國際市場提供出版產品的綜合素質。這種素質主要表現為一國向接近完全競爭的國際市場所提供的出版產品相對于其他國家的比較優勢尤其是競爭優勢,以及持續保持這種優勢的能力和潛力。如今,隨著世界各國競爭戰略重點由經濟向文化的過渡和轉移,國際出版市場的競爭日趨激烈,出版產業國際競爭力的強弱已逐漸成為考察一國經濟、文化發展水平以及綜合國力的重要標志。

1.評價方法的選擇

從國內外現有研究成果看,產業國際競爭力的常用評價方法主要是多因素綜合評價法和貿易績效研究法兩大類。前者用于解釋競爭力的來源,又稱因素分析法,是目前運用最為普遍的評價方法。它的關鍵在于盡可能逐層分解出決定和影響競爭力形成的各種內、外部因素,并對各因素進行加權計算,得出競爭力綜合指數。后者用于衡量競爭力的結果,又稱進出口數據法、經濟指標法,即借助產品或服務的進出口貿易數據,通過計算某些特定形式的綜合指標的指數,對各比較對象的競爭力進行直觀描述與差距對比。

本文采用貿易績效研究法對出版產業國際競爭力展開衡量與評價,原因有三:其一,產業參與國際競爭最為直接的方式即開展海外貿易,所以產品或服務的進出口情況可以說是產業國際競爭力最直觀的表現,同時也是市場需求、價格、成本、利潤以及生產效率、技術水平等各方面因素綜合作用的結果,基本能反映競爭力的真實水平。其二,在最接近市場化的國際貿易活動中,直接利用全球通行的一個或多個貿易指標展開競爭力的國際對比,可有效保證數據統計口徑的一致性和國家間的可比性。其三,雖然多因素綜合評價法是從最深層次挖掘競爭力形成的原因,對競爭力強弱有極強的解釋力和預見性,但因競爭力本身的復雜性、抽象性和動態性,展開評價時難以窮盡所有方面,且數據收集和加權計算過程相當繁瑣。

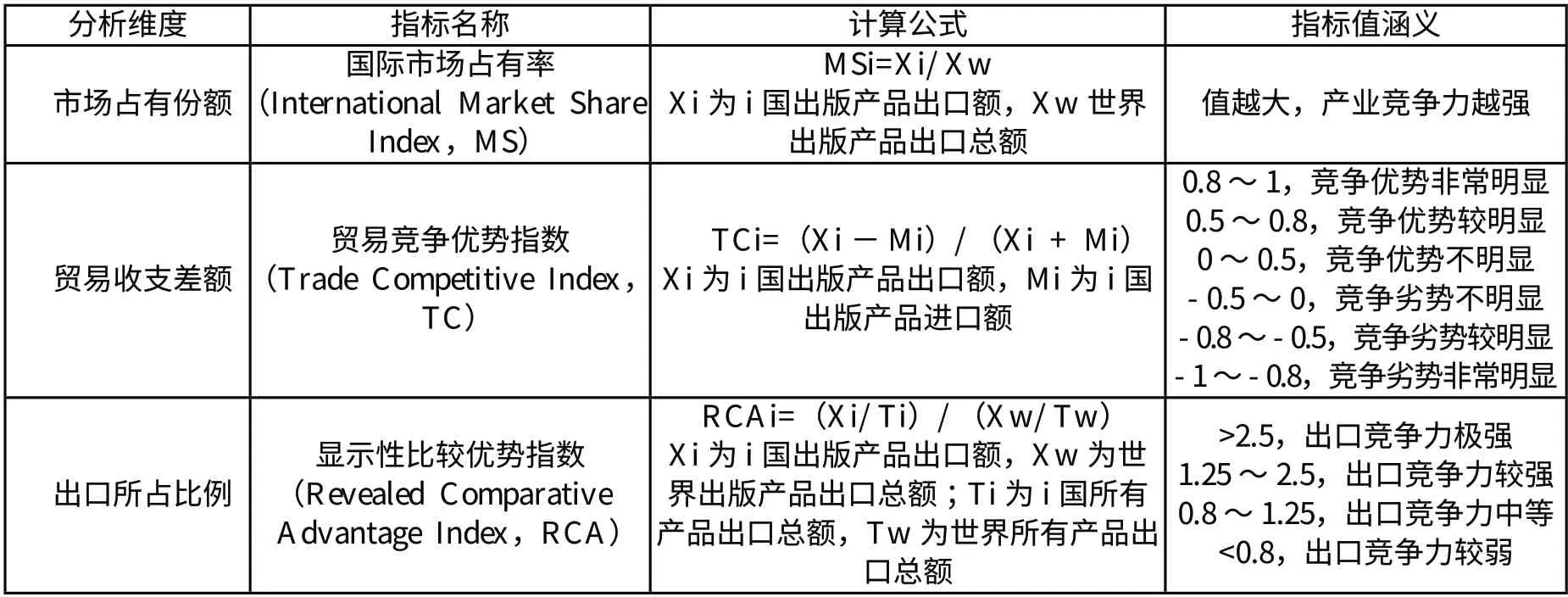

2.評價指標的確定

一般而言,圍繞以上兩種不同的評價方法與路徑,即可分別細化出兩種不同的競爭力評價指標,即分析性指標和顯示性指標。從目前研究現狀看,衡量產業國際競爭力大小的指標不外乎這兩大類。其中,分析性指標主要包括直接原因指標和間接原因指標。學者們多借助最具影響力的國際競爭力分析模型——邁克爾·波特的國家競爭優勢理論,尤其是考察競爭優勢來源的“鉆石模型”展開出版產業競爭力各項影響因素的探討。如蔡繼輝圍繞生產要素、需求狀況、相關產業集群、政府行為和出版企業戰略五大要素設計了大學生粗入學率、出版市場開放程度、人文發展指數、出版社管理水平、政府知識產權保護度等25項分析性指標。[3]

基于此前所選定的貿易績效研究路徑與方法,本文用于衡量出版產業國際競爭力的指標則為顯示性指標。它是依托進出口原始數據計算和考察競爭力現實表現的結果性指標,可分為三大類:(1)反映市場占有份額的指標,如國際市場占有率、國內市場占有率;(2)反映貿易收支差額的指標,如貿易競爭優勢指數、貿易分工指數;(3)反映出口所占比例的指標,如顯示性比較優勢指數、顯示性競爭優勢指數等。[4]它們各有優劣,學者們大都結合多項指標展開競爭力分析。如李敏鶴借助國際市場占有率、貿易收支差額、貿易專業化系數和顯示性比較指數四項指標分別對中國、美國、英國、法國等的圖書出版業、報刊業、音像業的競爭力進行評估。[5]王巍則利用貿易專業化系數、產業內貿易指數以及貿易強度指數分別揭示了中國相對于日、韓兩國在書籍、報紙、雜志、音像制品方面的比較優劣勢。[6]

為了避免單項指標評價的片面性,彌補指標自身存在的缺陷和不足,同時盡可能使評價簡單、可行,本文從以上三類指標中各選其一,最終確定了如表1所示的出版產業國際競爭力評價指標:(1)國際市場占有率(MS)。即一國出版產品出口額占世界出版產品出口總額的比重。作為衡量競爭力最直接、最明確的指標,可直觀反映產品參與國際貿易的絕對競爭優勢。(2)貿易競爭優勢指數(TC)。即一國出版產品貿易差額占貿易總額的比重。指數大于0,表明該國產品生產效率、生產技術水平高于世界平均水平,具有競爭優勢;指數小于0,則說明其生產效率、生產技術水平低于世界平均水平,具有競爭劣勢。(3)顯示性比較優勢指數(RCA)。即一國出版產品出口額在該國出口總額中所占份額與世界出版產品出口額在世界出口總額中所占份額的比重。指數大于1,表明該國出口競爭力高于世界平均水平,具有比較優勢;指數小于1,則說明其出口競爭力低于世界平均水平,具有比較劣勢。

二、基于三大指數對我國出版業國際競爭力的總體判斷

對中國出版產業國際競爭力的評估擬從動態和靜態,亦即縱向和橫向兩大維度展開。首先,運用評價指標考察2007~2012年六年來中國出版產業國際競爭力的提升演變情況;進而選取美國、英國、德國、法國、俄羅斯、加拿大、新加坡、日本、韓國這九個與中國有較多出版貿易往來的國家作為比較對象,利用指標對比2012年中國與之存在的差距,從而對中國出版產業國際競爭力強弱做出總體判斷和立體描述。

在此需要說明的是出版產品進出口數據的來源問題。在現有研究成果中,不同學者在收集中國圖書、報紙、期刊等產品的貿易數據時所用的統計口徑差別較大,而依托這些原始數據所計算出的指標指數也相差甚遠。如李敏鶴基于聯合國教科文組織、國家統計局提供的海關商品進出口數據得出中國圖書出版業2002年的貿易競爭優勢指數高達0.62[7],而張曉斌、閆鑫利用中國新聞出版部門統計數據得出2002年的圖書貿易競爭優勢指數僅為-0.32[8],兩者差距懸殊。這主要是因為前者的統計口徑較后者更為寬泛,所累計的出口圖書相對于進口圖書而言包含大量委托印制圖書,以致出現與中國實際情況相反的圖書貿易順差,且差額較大。

表1.出版產業國際競爭力評價指標

基于數據的可獲取性以及國際比較的需要,本文用于計算評價指標指數的原始數據,即各國出版產品進出口數據均來自于海關統計的聯合國商品貿易統計數據庫(UN Comtrade)。納入評價范圍的出版產品為傳統紙質出版物,且主要依據海關合作理事會(現名世界海關組織)《商品名稱及編碼協調制度》(HS1992)的商品項目分類進行確定。為盡可能排除紙質出版產品以外的其他印刷品、手稿等,對第49類(書籍、報紙、印刷圖畫等)中的條目進行了篩選,最終選定的產品編碼及名稱是:(1)490191(字典、百科全書);(2)490199(字典等以外的其他書籍);(3)4902(報紙、雜志和期刊);(4)4903(兒童圖畫書、繪畫或涂色書)。需要指出的是,因本研究數據統計體系的口徑較寬,在一定程度上可能高估中國出版產品實際出口額,但因各國統計維度基本一致,具有國際相對可比性,所以暫忽略其中的誤差。另外,因貿易競爭優勢指數這一指標受到貿易收支差額影響,考慮到圖書出口額中包含印刷領域的較大份額,計算該指數時僅將進出口數據與中國真實情況較相符的第4902條即報紙、雜志和期刊納入統計范圍,具體計算結果如表2所示。

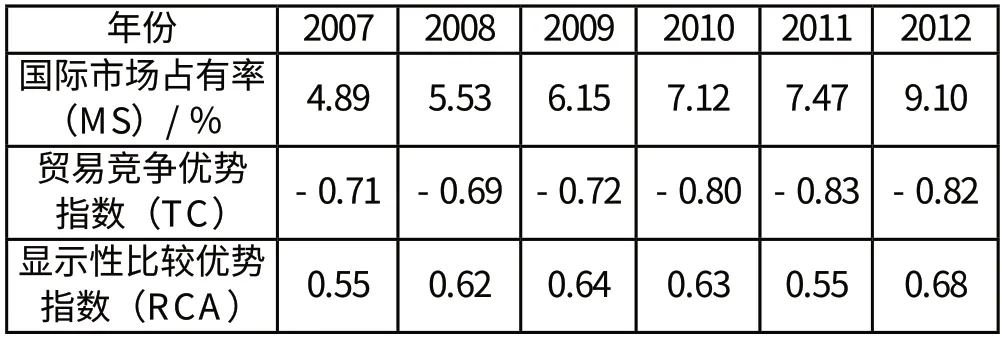

表2 2007~2012年中國出版產業國際競爭力評價指標值

1.國際市場占有率

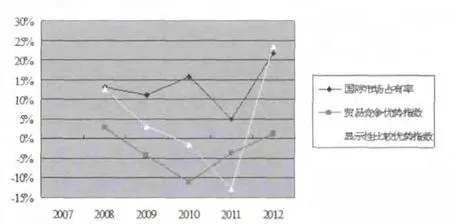

由表2可以看出,2007~2012年,中國出版產品國際市場占有率呈逐年快速增長的可喜態勢,到2012年已接近10%,達9.1%,較2007年的4.89%增長86%,年均增長率13.2%。從歷年增幅看,除了2011年低于5%外,其余都保持了兩位數增長,到2012年更是快速攀升,增幅高達21.8%,如圖1所示。

圖1 2007-2012年中國出版產業國際競爭力評價指標增長率

從同期國際比較情況看,2012年中國以9.1%的國際市場占有率在10國中位居第四,僅次于美國、英國、德國,如表3所示。同時,中國還與位列其后的法國拉開了2.35個百分點的差距;和排名最后的韓國相比,中國更是高出8.54個百分點,體現了自身占領國際出版市場的絕對競爭優勢和總體實力。然而與世界第一出版強國——美國相比,中國的指標值與之相差高達9.05個百分點,只占其50%。此外,從各國出版產品的國際市場占有情況看,美國、英國、德國三個國家的國際市場占有率累計高達44.8%,在國際出版市場中占有將近一半的份額,其余7國所占市場份額則僅為22.5%。這與前三者一直以來雄踞出版市場前三的實際狀況基本吻合,也直觀地反映了中國出版產品走出去的整體實力仍然有限,產業國際競爭力難敵強國的現實。需要說明的是,日本的國際市場占有率(包括貿易競爭優勢指數、顯示性比較優勢指數)與現實情況有一定出入,這主要是因為其產業規模在國際上相對較小,加之日元長期升值使其出口產品漲價,對出口貿易造成了不良影響,此外還可能與海關數據統計口徑和其國內現實貿易情況不一致等方面有關。

表3 2012年世界部分國家出版產品國際市場占有率(MC)及排名

2.貿易競爭優勢指數

由表2和圖1可知,近幾年,中國出版產品貿易競爭優勢指數總體呈下滑態勢,由2007年的-0.71跌落為2012年的-0.82,降幅15.5%。6年來指數波動較為明顯,除2008年、2012年出現2.8%、1.2%微幅增長之外,其余幾年都是負增長,分別在2008年、2011年達到波峰(-0.69)和 波 谷(-0.83)。2007~2012年,指數平均值為-0.76,依照表1所示的該指標取值涵義,[9]介于-0.8~-0.5之間,這說明中國出版產業貿易競爭劣勢較為明顯。

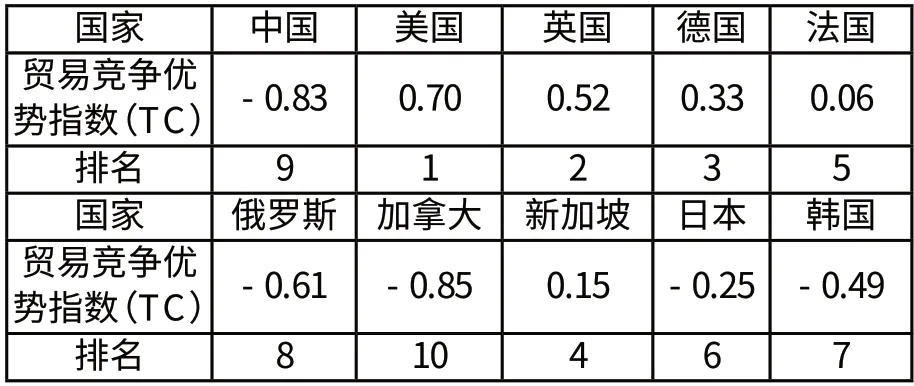

據表4顯示,2012年,位列前五的國家的貿易競爭優勢指數均大于0,這說明其出版產品的生產效率、生產技術水平高于國際水平,出口能力較強,均為出口導向型產業。其中,位居前二的美國、英國指標指數分別為0.70、0.52。由表1中貿易競爭優勢指數的指標值涵義可知,競爭優勢的強弱程度因取值范圍不同而呈六大梯隊。其中,介于0.8~1為競爭優勢非常明顯的第一梯隊,而位居前二的美國、英國指標指數分別為0.70、0.52,在0.5~0.8的取值范圍之間,處于競爭優勢較明顯的第二梯隊;德國、新加坡、法國分別為0.33、0.15、0.06,取值范圍為0~0.5,屬于競爭優勢不明顯的第三梯隊。其余五國指數則均小于0,這說明其產品的生產效率、生產技術水平低于國際水平,出口能力較弱,存在貿易收支逆差,屬于進口導向型產業。其中,日本、韓國競爭劣勢不明顯,為第四梯隊國家;俄羅斯競爭劣勢較明顯,為第五梯隊國家。相比之下,2012年中國的指數僅為-0.83,取值范圍為-1~-0.8,在10國中排名第九,和位列最后的加拿大同屬競爭劣勢非常明顯的第六梯隊。從國際差距看,相對于指數最高的美國來說,中國所表現出來的弱勢地位十分明顯,出口能力差,兩國可以說分屬競爭優劣勢的兩極,差距相當懸殊。

表4 2012年世界部分國家出版產品貿易競爭優勢指數(TC)及排名

3.顯示性比較優勢指數

從表2看,2007~2012年6年來,中國出版產品顯示性比較優勢指數均小于1,且一直在0.5~-0.7左右徘徊,平均值為0.61,按照表1所示的該指標取值涵義[10]可以判斷,中國出版產品具有相對出口劣勢,出口競爭力較弱。從圖1所示增長情況看,指數總體呈上升態勢,已由2007年的0.55提高至2012年的0.68,漲幅23.6%;但6年來指數變化有明顯波動,2009年以前一直呈增長之勢,次年開始出現微幅下降,2011年降幅達兩位數,回落至2007年的0.55,直至2012年直線攀升到0.68的最高值。

從表1和表5可知,2012年,指數大于1的國家有英國、法國、美國、德國,其產品出口競爭力高于世界平均水平,具有相對出口優勢。其中,位居首位的英國指數大于2.5,高達4.65,屬第一梯隊即極強出口競爭力國家,比較優勢最強;后三者介于1.25~2.5之間,屬第二梯隊即較強出口競爭力國家。其余6國指數均小于1,出口競爭力低于世界平均水平。其中,除新加坡為第三梯隊即中等出口競爭力國家之外,中國、俄羅斯、加拿大、日本、韓國均位于出口競爭力較弱的第四梯隊。就指數的國際差距而言,2012年,中國指數排名第六,與緊隨其后的加拿大相比僅有0.09個點的微弱差距,相對于排名靠后俄羅斯、日本和韓國來說,則與之保持了0.4~0.53個點的優勢。然而與前四強相比,中國的指數則顯得相當低,與居首位的英國相差甚遠,差距高達3.97個點,也大大落后于美國、法國和德國。

表5 2012年世界部分國家出版產品顯示性比較優勢指數(RCA)及排名

三、主要結論及相關建議

基于以上指標的動態演變情況與同期國際比較結果,對中國出版產業國際競爭力大致可以得出如下結論。

(1)近年來,中國出版產業在國際貿易中取得長足發展,出口規模日益擴大,國際市場占有份額不斷拓展,產業國際競爭力總體上呈逐年增強態勢。這主要得益于中國在深化出版體制改革、完善產業政策體系、全面實施走出去戰略等各方面所做的長期努力。同時,也與中國的國民經濟水平、市場開放程度、文化軟實力水平和國際地位等宏觀因素密切相關。

(2)美國、英國、德國、法國等發達國家在國際出版市場中處于強勢地位,與之相比,中國出版產品體現出非常明顯的競爭劣勢和較為明顯的比較劣勢,出口能力低于世界平均水平,產業國際競爭力屬于“較弱”梯隊。也正是因為與美、英等強國在產品相對優勢上存在較大差異以及貿易互補性,在今后較長一段時間內,中國還將繼續大規模進口其出版產品。

(3)作為知識密集型、智力密集型產業,中國出版產業相對于美國、英國、德國等出版強國所體現出的明顯競爭劣勢、比較劣勢以及可能越來越弱的產業國際競爭力在很大程度上折射出中國出版產品的知識文化含量普遍較低、內容創新性不足以及生產效率不高、技術水平有限、輸出力度和渠道不敵國外等問題。

因此,要實現中國出版產業國際競爭力的提升,除了繼續為產業發展營造良好的宏觀經濟環境、文化環境以及產業政策環境、法制環境、對外貿易環境,加強體制改革和走出去力度之外,重點還應回歸到“出版產品”這一關鍵問題上。把握這一關鍵點的主體方向有兩個:一是如何提高產品質量,二是如何將高質量產品推向世界。對此,提出如下幾點建議:第一,深化品牌意識,充分利用現有優勢資源要素,全力打造高知識文化含量產品。同時還可通過跨媒介、跨地區、跨行業并購、重組等資本市場運作方式,把海內外知識資源、作者資源、資金資源、技術資源等充分集中到出版產業,優化產品內容和形式,提高產品整體質量和附加值。第二,完善人才培養機制,加強專業人才隊伍建設。重視創新型、復合型人才的培育和引進,著力造就一批具有國際戰略眼光和國際交流能力,熟悉海外市場運作且精通營銷策劃、版權貿易、數字出版等領域的外向型人才,為保障產品質量、加快產品輸出提供智力支持。第三,加快對外開放的步伐,加大人才、資本、技術投入和國際市場營銷力度,積極打通并逐漸完善海外營銷網絡,為實現走出去提供有效而暢通的貿易渠道。

注釋:

[1][美]邁克爾·波特著.李明軒,邱如美譯.國家競爭優勢[M].北京:華夏出版社,2002:32,66-67

[2]金碚等.競爭力經濟學[M].廣州:廣東經濟出版社,2003:32

[3]蔡繼輝.中國圖書出版產業國際競爭力分析[J].出版經濟,2004(9)

[4]張金昌.用出口數據評價國際競爭力的方法研究[J].經濟管理,2001(20)

[5]李敏鶴.中國文化產業國際競爭力比較[D].廈門:廈門大學,2007

[6]王巍.中日韓三國文化產業競爭力研究[D].南京:南京農業大學,2008

[7]李敏鶴.中國文化產業國際競爭力比較[D].廈門:廈門大學,2007

[8]張曉斌,閆鑫.2000-2011年中國出版圖書的商品貿易國際競爭力——基于新聞出版部門統計進出口數據的研究[J].出版科學,2013(2)

[9]朱鐘棣等.入世后中國的產業安全[M].上海財經大學出版社,2006:307-308

[10]芮明杰,富立友,陳曉靜.產業國際競爭力評價理論與方法[M].上海:復旦大學出版社,2010:93-94