叛徒還是英雄?

——從批評話語分析看《南華早報》與《福克斯新聞網》在“斯諾登泄密事件”上的較量

付小秋,沈紅

(1,2.海南師范大學外國語學院,海南海口 571158;1.上海外國語大學跨文化研究中心,上海 200083)

叛徒還是英雄?

——從批評話語分析看《南華早報》與《福克斯新聞網》在“斯諾登泄密事件”上的較量

付小秋1,沈紅2

(1,2.海南師范大學外國語學院,海南海口 571158;1.上海外國語大學跨文化研究中心,上海 200083)

批評話語分析(CDA)的目的在于揭示話語與意識形態和權勢之間的相互關系,已成為新聞話語分析的常用方法和手段。本文以CDA中對互文現象分析的方法為基礎,以意義協調理論的分析工具為補充,將《南華早報》和《福克斯新聞網》對“斯諾登泄密事件”的兩篇報道放入一個對話體系,通過對比,幫助讀者更加深刻地挖掘出二者不同的立場和目的,并還原更真實的新聞事件。

“斯諾登泄密事件”;福克斯新聞網;南華早報;批評話語分析;菊花模型

1.0 引言

2013年6月初,《衛報》和《華盛頓郵報》幾乎同時刊登有關美國情報部門監控外國電話記錄和互聯網的報道,一時成為當時最熱門的新聞話題。6月10日,爆料者愛德華·斯諾登在一個秘密地點接受了香港《南華早報》的專訪,披露了自2009年以來,美國國家安全局入侵中國內地和香港的電腦系統的行為。在香港停留一個多月之后,斯諾登選擇前往俄羅斯尋求政治庇護。對這一事件的核心人物斯諾登的報道成為各大媒體的頭版頭條,其中對斯諾登進行專訪的《南華早報》(以下簡稱《南華》)6月14日清晨對采訪內容進行了報道①,幾乎同一時間《福克斯新聞網》(以下簡稱《福克斯》)也相應地對斯諾登的采訪進行了報道②。筆者發現,盡管這兩篇新聞報道在時間、事件、人物和主要新聞內容上都非常相似(包括斯諾登對自己的評價:“我既不是一個英雄,也不是一個叛徒。”),但兩篇報道在字里行間透出了對斯諾登“英雄”還是“叛徒”形象的不同解讀。

本文借助批評話語分析的方法和意義協調管理理論工具,從以下四個方面對兩篇報道進行分析對比,挖掘兩大媒體所代表的政府對該事件的政治態度:

1)兩篇報道的立場分別是什么?

2)兩篇報道分別代表了誰的聲音?

3)兩篇報道分別構建了人物什么樣的身份形象?

4)兩篇新聞報道的社會目的是什么?

2.0 理論背景

2.1 批評話語分析及其認識論基礎

批評話語分析(Critical Discourse Analysis,CDA)誕生于上世紀七十年代,主要由澳大利亞和英國的批評語言學(Critical Linguistics)發展起來,其目的在于通過話語分析方法揭示語言與社會意識形態的相互作用和辯證關系。第一個使用“批評話語分析”一詞的學者是Fairclough,他的批評話語分析是建立在語言與社會的辯證關系上的,通過對話語的分析,找到意識形態、權勢關系以及社會不公是如何通過語言體現并得到鞏固的(Fairclough,1989,1992a)。van Dijk(1988)和Wodak&Ludwig(1999)則在Fairclough的基礎上對CDA進行了進一步的拓展。van Dijk(1988)認為,話語的生成和接收過程都與社會認知緊密相連,因而CDA的方法中應該加入對社會認知的分析,從而找到語言、社會認知和社會三者的關系。Wodak&Ludwig(1999)同樣也強調語言與社會的辯證關系,但她給予話語與語境(context)同樣的關注,因為任何話語都是在特定的語境中產生的,因而對話語的語境進行多層次的分析(包括對社會心理和認知方面的分析)對分析話語、揭露意識形態和權勢關系具有重要作用。

這種對語言與社會行為和關系的探究無不體現出批評話語分析的社會建構主義(social constructivism)認識論基礎 (Bazerman,1990;詹全旺,2006;劉立華,2009):即認為語言是一種社會行為,是產生和維護社會行為與關系的工具;話語賦予語言以內容,成為各種社會活動建構的媒介。因而,“語篇(或‘話語'③),是在語言的外殼下起操縱作用的社會化的意識形態”(陳中竺,1995)。總的來說,批評話語分析與其他話語分析最本質上的區別是,它將話語分析與社會批判理論相結合,目標不僅僅局限于對話語或文本本身的描述,而是更強調語言的建構作用,將話語和社會緊密地聯系起來,對各種話語現象和形式的建構過程進行解釋,承擔起揭露意識形態、權勢關系和社會不公的社會責任。因而,批評話語分析已成為目前對各種媒體話語形式進行分析的常用手段和方法。

2.2 意義協調管理理論與批評話語分析

意義協調管理理論(Coordinated Management of Meaning,CMM)是上世紀70年代發展起來的。該理論的一個核心思想就是“交際構成社會的基本過程(communication as the primary social process)”(Pearce&Pearce,2000)。這其中包含兩層含義:第一,社會現實是在交際的過程中建構起來的;第二,這個過程是交際主體對意義進行協調管理的過程。該理論在創立初期是通過分析交際語境中隱含的不同層次的意義來解釋人際間交流意義生成的因素和過程。在三十多年的發展過程中,CMM逐漸成為一個集解釋性、批評性和實用性于一體的理論(Pearce,2005)。作為批評性理論,CMM關注的是身份、事件、關系和文化等在交際中的建構過程。其實用性則體現在該理論通過對交際過程的分析進行干預,或為交際參與者提供更豐富的交流方式和內涵,實現成功交際的目的。總的說來,意義協調理論也是以社會建構主義為認識論基礎,通過分析交際過程中的話語和與之相關的語境,揭示意義和社會現實的建構因素和過程。

意義協調管理理論與批評話語分析擁有共同的認識論基礎,因而體現出諸多的相似之處。但二者最大的不同就在于CMM是將不同的交際主體放入一個縱橫交錯的話語體系,既分析交際過程中促成意義生成的因素和環境,又強調不同交際主體對意義的共同建構作用。而批評話語分析是對話語的縱向分析,強調某一話語體系與社會關系和意識形態的關聯性,而無法體現不同交際主體對同一話語體系的建構和影響作用。盡管CMM的批評性主要體現在對交際過程的社會文化因素的分析,它的目標也不如CDA那樣直指社會不公和意識形態對話語的操控,但二者共同的認識論基礎和CMM對構成話語體系的交際主體和交際過程的強調,使CMM能為批評話語分析提供新的視角和分析的空間。如CDA對政治話語和新聞報道的分析,往往運用CDA的分析方法對某一話語或某一系列話語進行剖析,以揭露與被分析話語相關的社會關系和意識形態以及與之相關的社會問題,如Fairclough(2000)關于英國前首相撒切爾夫人接受BBC采訪的話語分析,黃敏(2008,2010)對CNN關于西藏暴力事件報道和奧巴馬首次國情咨文講話媒體報道的話語分析。也有學者對不同媒體就同一新聞話題的報道進行比較分析,如Qian(2008)對中國《人民日報》和英國《太陽報》在“9·11”事件前后有關恐怖主義話語的分析。但作者采取的是并列對比的方式,即單獨分析兩個媒體的話語,然后再進行比較——將分析和比較作為兩個步驟來完成,而沒有將兩大報紙媒體視為參與話語的兩個交際主體放入一個共同的話語體系進行分析。筆者引介CMM理論的目的并不在于批判CDA的局限性,而是力圖將CMM的分析方法與CDA相結合,充實批評話語對比分析的視角和方法。

3.0 研究方法

3.1 互文性分析

互文性(intertextuality)是指一段話語中包含了其他話語的現象,最典型的形式就是引用。互文性是話語或語篇的一個基本特性。“互文性”一詞最早是上世紀60年代由法國符號學家Kristeva提出的,后來受Saussure和Bakhtin的啟發,她將話語放入一個由發話人、受話人和外部話語構成的縱橫交錯的對話空間(Kristeva,1986)。相應的,她將互文性分為水平的(horizontal)和垂直的(vertical)兩種互文現象:水平互文性即發話人根據他人的話組織自己的話語和語篇;垂直互文性指一段話語中所交織的其他話語片段。Jenny則將互文現象分為“顯著(manifest)”互文性和“構成(constitutive)”互文性(Jenny,1982:104):前者是指一段話語中有明確標識或暗示的與其他話語的互文關系,后者則指一段話語中所呈現的不同語體或話語類型相交織的互文現象。

互文性分析主要用于文學批評中,但隨著批評話語分析的興起,互文性分析逐漸成為批評話語分析的一個重要手段和方法。Fairclough對互文性的劃分與Jenny非常相似,但是用了不同的術語來表示。他將互文現象分為“話語表現(discourse representation)”與“語體交織(interdiscursivity)”(Fairclough,1992b:281-285):前者類似于Jenny的顯著互文性,包括兩種話語表現方式——“直接話語(direct discourse)”和“間接話語(indirect discourse)”;后者類似于 Jenny的構成互文性,即不同語體(genre)的交織現象。

本文分析的這兩篇新聞報道的主題是《南華早報》對斯諾登的采訪內容,因而互文現象主要以“顯著互文性”或“話語表現”形式呈現,并且兩篇報道的直接話語與間接話語表現在內容和篇幅上都有所不同,本文將運用Fairclough的互文性分析法對二者進行對比分析。

3.2 CMM菊花模型的多重話語分析

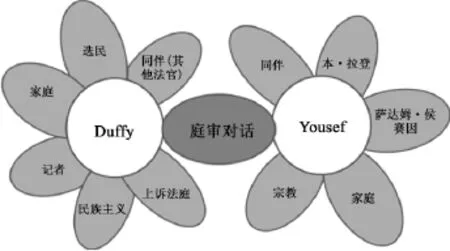

CMM從創立至今已有三十多年,是一個非常成熟的理論,而且兩位作者已為之開發了4個不同的模型和工具。在Gudykunst的《跨文化理論建構》的一個章節中是Pearce介紹了該理論,并運用這四個模型對同樣兩個跨文化交際事件進行分析(Pearce,2005)。其中對菊花模型(Daisy Model)的介紹,Pearce選取的是發生在1993年紐約法庭上的一次庭審中的對話為話語分析對象,話語參與者為法官Duffy和襲擊美國世貿中心的恐怖分子Yousef。在細究二者在交流過程中的話語,作者發現雙方不是代表各自在進行交流,而是交織著許多不在庭審現場的人的話語,通過這次對話力圖實現各自的政治或宗教目的(Pearce,2005:46-47)。Pearce將庭審對話放在這一模型的中心,將交織在其中的隱含話語用一個個花瓣代表(如圖1所示):

圖1 CMM菊花模型對法官Duffy與恐怖分子

Yousef之間的對話分析(Pearce,2005:47)

通過菊花模型的展示,我們能非常清楚地看到兩個交際主體并非以“達成共識”為目標,而是“各言其言”,話語只是二者宣揚和傳播各自政治和宗教目的的工具和載體。本文將運用菊花模型將兩篇報道放入一個對話體系,揭示隱含在兩篇報道中的話語對抗和對新聞事件的共同建構作用。

4.0 分析過程

4.1 話語內容

兩篇報道的標題分別為:Edward Snowden:US Government Has Been Hacking Hong Kong and China for Years(“愛德華·斯諾登:美國政府入侵中國和香港網絡系統多年”,《南華》,2013年6月14日),NSA Leaker Edward Snowden Reportedly Tells Hong Kong Newspaper US also Hacking Hong Kong,China (“美國國家安全局泄密者愛德華·斯諾登向香港報紙爆料,美國也入侵了香港和中國的網絡”,《福克斯》,2013年6月13日)。兩篇報道都以《南華》對斯諾登的采訪為基礎,對斯諾登及其被采訪內容進行報道,并且還涉及與該事件相關的國家和地區尤其是美國和香港對此事的反應。

4.2 話語表現對比分析

4.2.1 直接話語

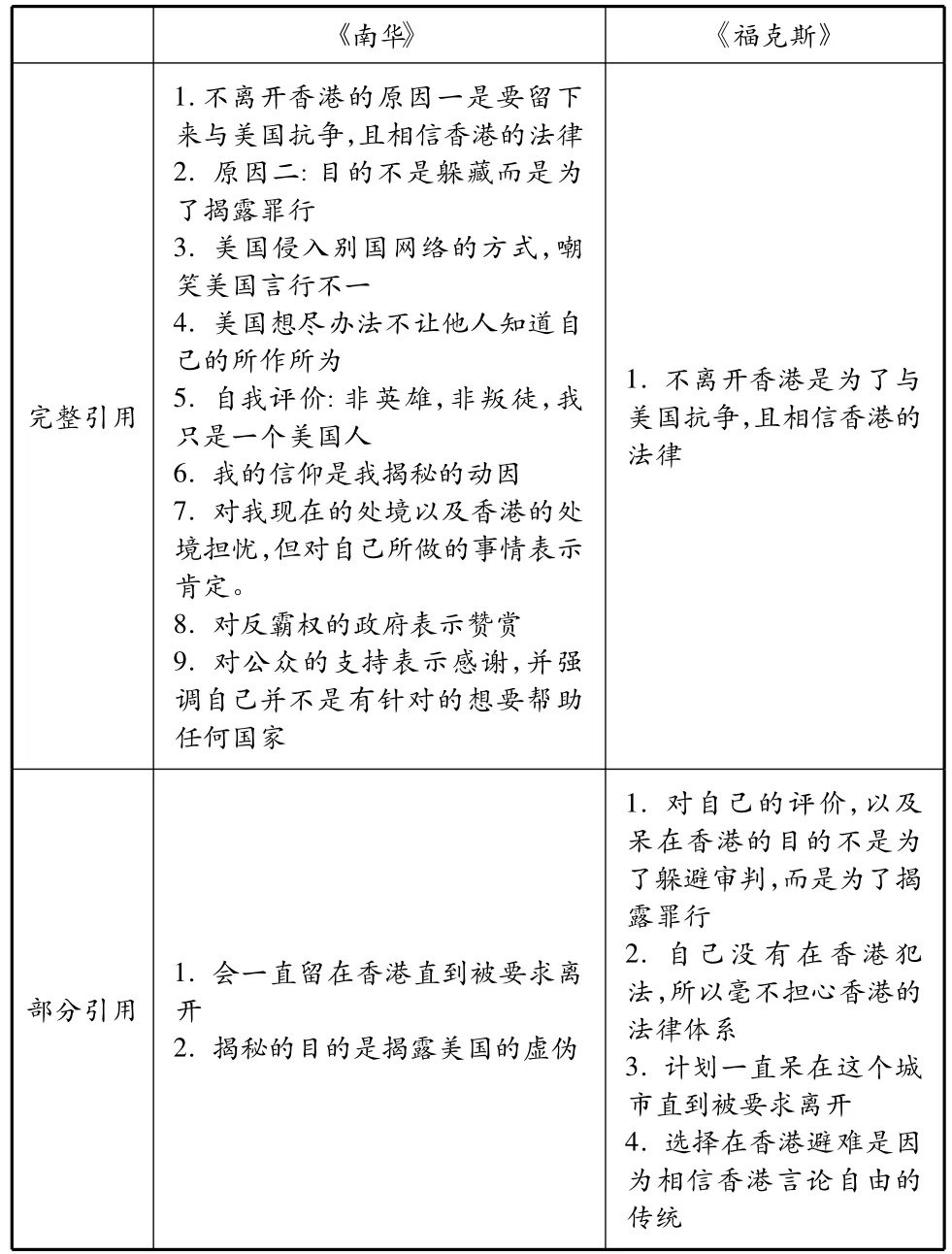

由于這兩篇報道都是以對斯諾登的采訪為基礎,二者都包含了大量對斯諾登原話語的引用。筆者以引號(“”)為標志,對兩篇報道中斯諾登的直接話語現象進行了對比統計:

表1 直接話語對比數據

表2 內容對比

通過以上兩個表格的對比可以看出,作為對斯諾登采訪原文的最完整和真實體現的直接引用在《南華》中有大篇幅的采用,而《福克斯》的報道中只有一處完整的直接引用——《福克斯》只對斯諾登選擇不離開香港的第一個原因進行了完整引用,而第二個原因“揭露(美國的)罪行”卻只是部分的引用,并且以“不是為了躲避審判”為前提,這樣做的目的是為了突出前提而削弱真正原因的重要性,并且這里存在一個預設(presupposition),即斯諾登確有躲避審判之嫌。此外,完全引用的第一個原因中突出了斯諾登要“與美國抗爭”的決心,這樣做的目的就是將斯諾登與“美國”對立,將公眾關注的焦點引導至對斯諾登本人道德價值觀的懷疑上來。而《福克斯》有意避開其他完整引用的內容,都是直接針對美國政府的所作所為以及揭秘的動機和原因的解釋。而《南華》通過大篇幅地引用斯諾登的直接話語,以及話語內容涉及該事件的各個方面,是為了完整地還原采訪的真實內容,力爭做到新聞的真實性。

4.2.2 間接話語

直接話語和間接話語表現的區別就在于被報道者與報道者的“聲音”界限是否明晰(Fairclough,1992b:274),顯然,直接話語通過引號將被報道者的“聲音”獨立出來,因而讀者可以明確這部分話語是屬于被報道者的;而間接話語由于沒有引號明確區分報道者與被報道者的“聲音”,報道者則可能“偷梁換柱”,將自己的話語混進被報道者的話語,并讓讀者誤以為全部都是被報道者的話語。

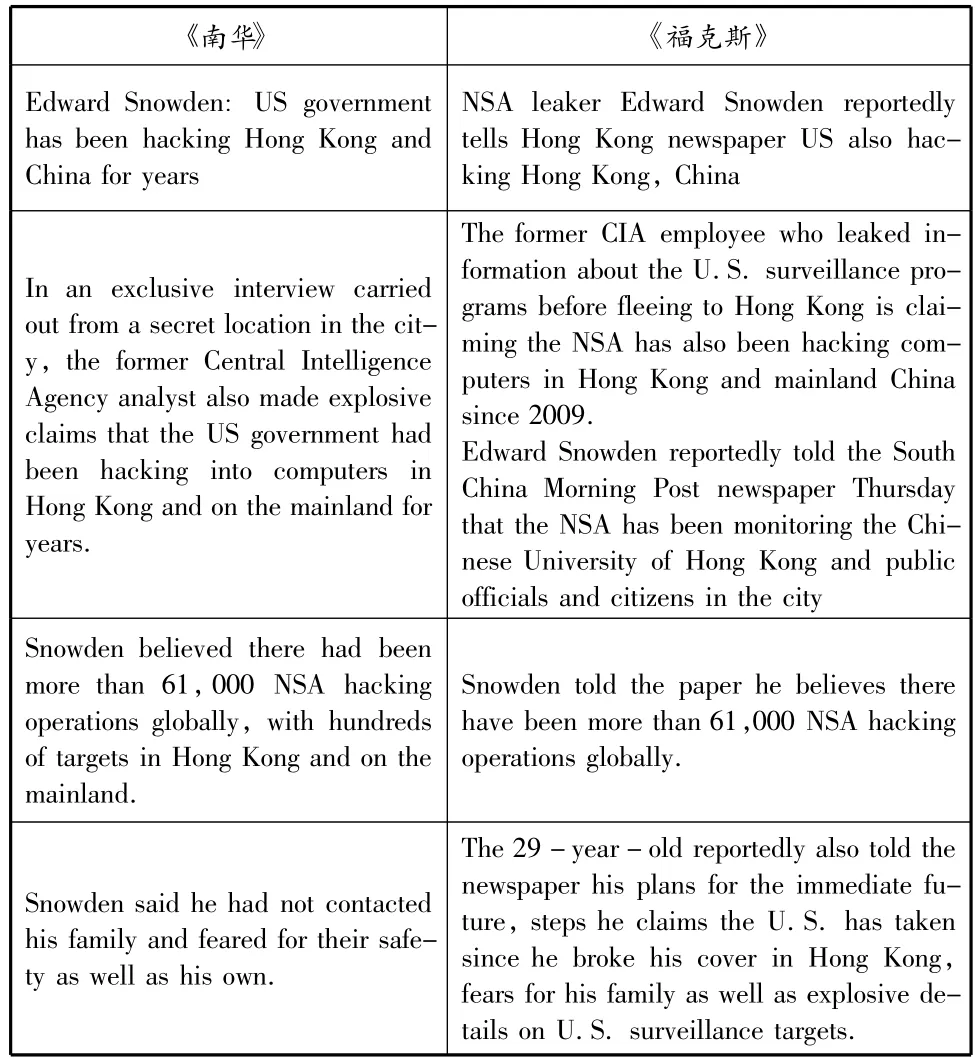

筆者在整理兩篇報道中所有斯諾登的間接話語后,發現有四處都涉及了同樣的內容,通過比較這四處的間接話語,我們能發現兩篇報道不同程度地摻入了“非斯諾登”的聲音(表3)。

表3 同內容間接話語比較

第一處是標題。《南華》以冒號將話語主體與話語內容連接起來,表示該內容為斯諾登的原話,以斯諾登的全名作為主位(theme)直接引出作為述位(rheme)的話語內容;而《福克斯》則以“美國國家安全局泄密者”作為主位,將話語主體和內容作為述位,并把標志時間延續性的“has been”和“for years”省略了。從主、述位的對比和語法結構的分析,我們可以看出,《南華》力求客觀地將事件人物和事件內容原原本本的在標題上體現出來,只是用冒號省去了代表言語行為(speech act)的動詞。而《福克斯》在介紹事件人物之前用“leaker(泄密者)”對他預先設定了負面的描述,讓讀者自然接受對斯諾登負面身份的界定。

第二處間接話語引用中比較明顯的差別在于對斯諾登身份的介紹和對美國政府入侵他國網絡的動詞的使用。《南華》對斯諾登的界定是“前CIA分析師”,而《福克斯》在主語“前CIA分析師”之后緊跟一個限制性定語從句對斯諾登的身份給予進一步的說明:“在逃往香港之前就已將美國的監控計劃泄密給他人”,由此賦予他的身份則是“逃亡者”和“泄密者”。在第二句中,《福克斯》用“monitor(監控)”替代“hack(“黑客”或非法網絡入侵)”。在《南華》中,作者只用“explosive(爆炸性)”修飾斯諾登爆料的內容,并以“exclusive(獨家的)”強調該新聞的特殊性和重要性,對斯諾登的原話語并沒有明顯的“篡改”。而《福克斯》的詞語替換將“黑客(hack)”的“非法性”徹底抹殺,目的就是引導讀者相信美國這一做法是“合理”的,甚至是“正義”的。

第三處的差別則體現在美國實施的61,000個入侵電腦行動中有“好幾百個是針對中國內地和香港地區的”。《南華》特意將針對中國內地和香港地區的數字用“hundreds of”代替,模糊了具體數字,以強調香港和中國內地是這一行動的“受害者”,美國是“施害者”。《福克斯》對這一數據卻只字未提。

第四處中,《福克斯》將斯諾登對自己和家人的安全擔憂和“對美國監控對象的爆炸性細節的擔心”,以及他自己的計劃和(他認為)美國已采取的行動等內容糅合在一起,這樣就將不同的間接話語片段進行了情境重構(recontextualization),一方面削弱了斯諾登的擔憂程度,另一方面又略去了美國采取行動的具體內容(根據采訪原文,美國對香港施壓,要求遣返斯諾登接受審判)。同時作者還變相地將斯諾登要求《南華》記者不要公開他展示給記者的一些美國監控對象的內容,偷梁換柱成斯諾登對這些細節的擔憂,將作者自己的觀點“香港記者不能保證對這些細節保密”強加為斯諾登的話語。

此外,筆者還對兩篇報道中表明對斯諾登態度的其他間接話語進行了比較(表4):

表4 公眾對斯諾登態度的間接話語表現

兩篇報道中都包括了公眾對斯諾登態度的話語表現,但展現的內容卻截然不同。且在表示“多數人”的態度時,《福克斯》只是非常模糊地用“most”和“describe”表達多數人的意見。作為讀者,我們不禁會對其產生這樣的疑問:這里所謂的“多數人”究竟是哪些人,他們能代表大多數人的意見么?與之截然相反的是,《南華》并沒有選擇用直接表示“說”的動詞(如“描述”、“認為”、“聲稱”等),而是通過對一系列動作的描述來達到相同的目的——“寫請愿書”、“請求”和“赦免”等。此外,在《南華》中所包括的唯一的對斯諾登的負面詞匯是“敗類”,但將“辱罵”作為被動句中的施動動詞,可以看出,《南華》是與《福克斯》持相反觀點的。

4.2.3 對斯諾登的身份建構

一個人在社會中的身份往往由兩部分組成,即自我聲明的身份(avowed identity)和外界賦予的身份(ascribed identity),二者兩種身份的既定通常是有差距的,這來源于Goffman對“個人(personal)”和“社會(social)”身份與“自我身份(ego identity)”的區分(Goffman,1990:129)。盡管斯諾登自我聲明的身份“既不是英雄,也不是叛徒”,而從批評主義和社會建構主義視角來看,不同的話語描述則能對他建構出截然相反的社會身份(表5)。

表5 斯諾登身份形象的描述

由表5可以看出《南華》賦予斯諾登較中性的身份——前CIA工作人員、揭秘者,而《福克斯》賦予他的只有負面身份——叛徒、泄密者。

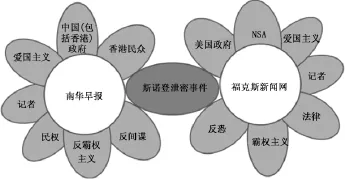

4.3 菊花模型的多重話語對話體系

通過上述對兩篇報道間接話語表現的分析,不論是詞語的選擇(如《福克斯》用monitor代替hack,《南華》用whistle-blower,而《福克斯》用leaker描述斯諾登的身份),還是對話語內容的選擇(如《福克斯》回避對NSA入侵中國大陸和香港網絡的行動和數字的報道,而《南華》則對該內容加以報道),都說明兩篇報道包含的不只是兩名記者的話語,而是與兩大媒體和所代表政府的立場和聲音以及政治和外交目的交織在一起的。

如《福克斯》用monitor一詞代替hack,與美國政府將監聽行動作為其在“9·11”事件之后的反恐措施直接相關,因而這篇報道既為美國政府的反恐行為正名,又為其以反恐為目的侵害他國權益的霸權主義辯護。《南華》盡管通過大量的直接話語表現保持新聞的真實性,但對斯諾登的支持態度,以及強調香港民眾對斯諾登的支持行為都展現了中國政府維護國人權益、反霸權主義的政治態度。由此,筆者將交織在兩篇報道中的多重隱含話語以對話的形式呈現在菊花模型中(圖2):

圖2 兩篇報道在菊花模型中的多重話語對話體系

5.0 討論與總結

5.1 討論

通過以上分析,我們可以對本文開頭的問題給予以下回答:

(1)兩篇報道的立場分別是什么?

《南華》大篇幅地對斯諾登采訪原文直接引用,展現了該媒體對新聞事件真實再現的職責和立場。而《福克斯》通過少量選擇性的直接話語表現,并對部分話語進行重構,更多地通過間接話語對事件進行報道,它的立場不再是真實再現新聞事件,而是力圖美化或重塑美國在此次事件中受損的國際國內形象。

(2)兩篇報道分別代表了誰的聲音?

通過CMM菊花模型的對比分析,兩篇報道所代表的聲音一目了然。除了記者自己的聲音之外,《南華》代表了中國(包括香港在內)政府和香港民眾的聲音,以及反霸權、反間諜和維護國民權益的聲音;而《福克斯》則代表了美國政府(包括美國情報機構)的聲音,以及推行和維護霸權主義和反恐的聲音。

(3)兩篇報道分別建立了人物什么樣的身份形象?

《南華》和《福克斯》分別建構了斯諾登截然不同的身份形象:前CIA工作人員和揭密者的中性身份形象;叛徒與泄密者的負面身份形象。

(4)兩篇新聞報道的社會目的是什么?

一方面,美國一直對香港施壓,要求遣返斯諾登,但香港并未照做,因而美國和香港在這一事件上是對立方。二者代表各自的聲音通過新聞話語進行較量,這是目的之一。另一方面,《南華》通過大篇幅直接話語表現,向讀者展現美國“棱鏡計劃”背后的霸權主義嘴臉,樹立斯諾登及香港的正面形象,以喚起更多人對反霸權主義的支持。《福克斯》則通過樹立斯諾登的負面形象,為美國要求遣返斯諾登尋找正當理由,同時將“反恐”作為美國非法網絡入侵行為的借口,為美國繼續推行霸權主義尋找支持。

5.2 結語

本文以批評話語分析為理論框架,對《南華早報》和《福克斯新聞網》就斯諾登泄密事件在同一時間發布的兩篇報道進行互文性分析。首先,本文對兩篇報道中斯諾登話語的直接和間接表現進行對比分析,揭示兩篇報道的立場和所代表的聲音;然后通過對人物的身份描述的分析,展示兩篇報道對斯諾登身份的不同建構。此外,本文將兩篇報道的多重隱含話語放入“意義協調管理理論”的菊花模型中,揭示了兩個媒體作為同一話語體系的兩個交際主體,代表這一事件中的對立方美國和香港的聲音,通過新聞話語對讀者的導向性,為各自的立場和行為獲取支持,成為雙方博弈的工具。而在這兩篇報道的“口水戰”中,一向強勢的美國并沒有占得任何優勢。

注釋:

①新聞來源網址為 http://www.scmp.com/news/ hong-kong/article/1259508/edward-snowden-us-government-has-been-hacking-hong-kongand-china[2013-06-20]

②新聞來源網址為http://www.foxnews.com/politics/2013/06/13/nsa-leaker-gives-hong-kongnewspaper-interview-says-not-traitor/# ixzz2WNxImcQi[2013-06-22]

③Discourse在國內學界有兩種譯版:話語和語篇(黃國文、徐珺,2006)。

參考文獻

[1]Bazerman,C.Discourse Analysis and Social Construction.Annual Review of Applied Linguistics,1990,11,77-83

[2]Fairclough,N.Language and Power[M].London:Longman,1989.

[3] Fairclough,N.Discourse and Social Change[M].Cambridge:Polity Press,1992a.

[4]Fairclough,N.Intertextuality in Critical Discourse Analysis[J].Linguistics and Education,1992b,4:269-293.

[5]Fairclough,N.New Labour,New Language?[M].London:Routledge,2000.

[6]Goffman,E.Stigma.Notes on the Management of Spoiled Identity[M].Harmondsworh:Penguin,1990.

[7]Jenny,L.The strategy of form[A].In T.Todorov(ed.).R.Carter(trans.).French Literary Theory Today[C].Cambridge:Cambridge University Press,1982.

[8]Kristeva,J.Word,dialogue and novel[A].In T.Moi(ed.).The Kristeva Reader[C].Oxford: Blackwell,1986.

[9]Pearce,W.B.The coordinated management of meaning[A].In W.B.Gudykunst(ed.).Theorizing about Intercultural Communication[C].Thousand Oaks,CA:Sage,2005.35-54.

[10]Pearce,W.B.&K.A.Pearce.Extending the Theory of Coordinated Management of Meaning (CMM)through a community dialogue process[J].Communication Theory,2000,10(4):405-423.

[11]Qian,Yufang.Discursive Constructions around Terrorism in the People's Daily and The Sun before and after 9·11[D].Ph.D.Dissertation Lancaster University,2008.

[12]van Dijk,T.A.News as Discourse[M].Hillsdale,NJ:Lawrence Erlbaum,1988.

[13]Wodak R.&Ch.Ludwig(eds.).Challenges in a Changing World:Issues in Critical Discourse A-nalysis[C].Vienna:Passagen Verlag,1999.

[14]陳中竺.批評語言學述評[J].外語教學與研究,1995,(1):21-27

[15]黃國文,徐珺.語篇分析與話語分析[J].外語與外語教學,2006,(10):1-6.

[16]黃敏.再現的政治:CNN關于西藏暴力事件報道的話語分析[J].新聞與傳播研究,2008,(3):23-32.

[17]黃敏.新聞話語與政治的中介化:奧巴馬首次國情咨文講話的媒體報道[J].新聞與傳播研究,2010,(5):27-37.

[18]劉立華.社會建構主義視角下的話語分析[J].西安外國語大學學報,2009,(2):51-53.

[19]詹全旺.話語分析的哲學基礎——建構主義認識論[J].外語學刊,2006,(2):14-19.

Traitor or Hero?

A Comparative Critical Discourse Analysis of the Reports of South China Morning Post and Fox News on the“Snowden Event”

FU Xiao-qiu1,SHEN Hong2

(1,2.Foreign Language College,Hainan Normal University,Haikou 571158,China; 1.Intercultural Institute,Shanghai International Studies University,Shanghai 200083,China)

The purpose of Critical Discourse Analysis(CDA)is uncovering the interrelationship between discourse and ideology and power.It has become a common method and tool for the analysis of news discourse.Based on the intertextuality analysis of CDA,this article also adopts the Daisy Model of the theory of Coordinated Management of Meaning to enclose two news reports on the“Snowden Event”by South China Morning Post and Fox News for juxtaposition in a dialogic system,which is aimed at clarifying the contrastive standpoints and purposes and discovering the true news event.

the“Snowden Event”;Fox News;South China Morning Post;Critical Discourse Analysis;the Daisy Model

H030

A

1002-2643(2014)04-0047-07

2013-08-11

本文為海南省哲學社會科學規劃課題(項目編號:HNSK(2)13-47)研究成果之一。

付小秋(1980-),女,漢族,湖北荊州人,講師,博士生。研究方向:跨文化交際,跨文化話語分析,跨文化外語教學。

沈紅(1981-),女,黎族,海南陵水人,講師。研究方向:話語分析、英語教學。