三江源生態治理謀變

李靜

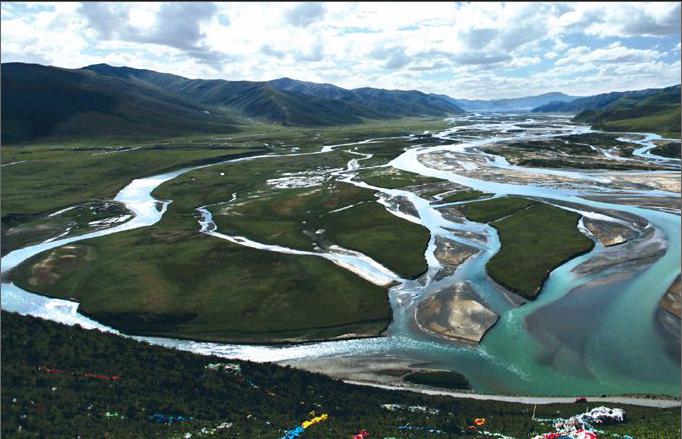

作為地球上海拔最高、面積最大的高原大陸核心地區,三江源是最為神秘的地區之一。這里孕育了黃河、長江、瀾滄江,被稱作“中華水塔”,也是國際河流的發源地之一。因此,這一地理制高點的自然環境變化,即使程度微小,也能影響到中國及東南亞地區的自然生態。

為保護三江源的生態環境,國務院從2005年正式啟動三江源生態保護和建設的工程,按照當時的總體規劃,國家投入75億元,用7年時間,使三江源區域的退化、沙化草地得到治理和恢復。

2013年8月,本刊記者前往三江源自然生態保護區開展實地調研,當時正值三江源生態保護和建設工程第一期進入最后的評估驗收階段。調研結果顯示,總體來看,目前三江源的生態環境惡化的趨勢得到了有效的控制,生態環境局部有所改善。但是,在三江源生態保護政策設計中,因有些忽略地方傳統的保護經驗,導致三江源生態保護工程投入巨資后,并沒有完全達到預期的效果。報道發表后,引發相關部門機構對“三江源生態治理方式”的集體反思。

眼下,三江源自然生態保護區又進入新一階段的保護。2014年1月10日,按照國務院部署,三江源自然保護區生態保護和建設二期工程、三江源國家生態保護綜合試驗區建設同時啟動。二期工程范圍從15.2萬平方公里擴展到39.5萬平方公里,總投資預計達160.6億元。

投入增加兩倍多,彰顯中央治理三江源生態的決心,同時也觸發三江源生態治理結構向著更為有效、合理的方向改善。“二期工程將不再是‘應急工程,而是常態化、持續性的保護升級。”青海省三江源辦專職副主任李曉南告訴《瞭望東方周刊》。

實驗區里創新法規

孫青海眼下正全身心地投入到三江源生態保護領域中。他不是環保志愿者,也非科考人員,作為青海省政府法制辦副主任,他唯一要做的,是為三江源的生態保護起草一份法律文件:《三江源生態保護條例》。

“其實國家林業局2002年就提出設立三江源保護條例。現在的法規執行起來有難度,保護區管理機構的執法權限非常有限,對有些違法行為難以執法。”三江源保護區管理局局長李若凡告訴本刊記者,三江源的保護處于無法可依、有法難依階段。

兩年前,三江源的立法迎來一次特別的機遇。2011年11月16日國務院常務會議決定,在青海三江源地區建立第一個“國家生態保護綜合試驗區”。對參與三江源保護的地方官員而言,生態實驗區本身就是一個體制、機制創新的嘗試。

“實驗區”建立不出3個月,三江源保護區所在的青海省在其省委全會上,確定起草制定《三江源生態保護條例》。“在省委的全會上確定制定一部地方性法規,這在青海的法治建設史上是第一次。”青海省政府法制辦主任李建青告訴本刊記者。

立法決定一出,孫青海所在的青海省政府法制辦旋即成立了青海省三江源生態保護條例立法工作領導小組。這個立法小組,在孫青海看來,與以往大有不同。他說,既是創新,就用了一些跟以往不同的方法,邀請不同的小組來起草這些法律文本,包括省內外的專家學者,北京大學、民族大學、青海師范大學等。最終,由法制辦來匯總、征求意見。

“征求意見不是愛聽就聽,不愛聽就不聽,而是讓大家實實在在地把文件寫出來。”孫青海說,不僅要征求省委、省政府有關部門和專家的意見,更重要的是,要征求三江源地區當地居民的意見,包括一些社會組織、民間團體的意見。

初稿雖然有了,孫青海心里還是沒底,因為《三江源生態保護條例》起草了幾年,仍有些思路尚未理清。“要在生態保護上‘先行,又要在制度建設上‘先行,兩方面都要創新,感覺有一定壓力。特別是如何堅持在保護中開發,在開發中保護。”

管理體制的設計是另一個難題。三江源地區在生態保護的管理職責和管理權限上,部門之間職責交叉重疊。這意味著在現有基礎上要設立一個新的機構進行管理,在條文里先寫了協調管理委員會和協調管理委員會辦公室。“但省里有些部門對此意見還不太一致,這個機構怎么設置、怎么管,還需要頂層設計,”孫青海說。

作為全國最大的生態保護區,三江源生態治理的困惑有著特別的意義。眼下,孫青海和同事們帶著這些疑惑準備去往四川、新疆的自然保護區,探尋更多的開解之道。

自下而上的治理結構

翻閱《三江源生態保護條例初稿》的修改建議書,“改變自上而下的治理結構”成為一個核心議題。

“如果社區、老百姓這個終端的問題解決不好,上面建構再好,所有的資源都落不了地。”國家行政學院經濟學部教授張孝德認為,三江源保護需要改變自上而下的治理結構,社區才是三江源保護的源頭。

“自下而上”的治理結構,在三江源地區呼之欲出,實際上是基于當地早就開始操作的實踐。在本刊記者2013年8月的調研中,發現隸屬林業系統的三江源國家級自然保護區管理局,成立8年來,人員編制基本維持在13個人,相對于15.23萬平方公里的一期工程保護區,且在海拔4000多米的三江源,該局難于雇人去保護。2002年,該局嘗試讓三江源當地的牧民來充當三江源地區具體的保護者。

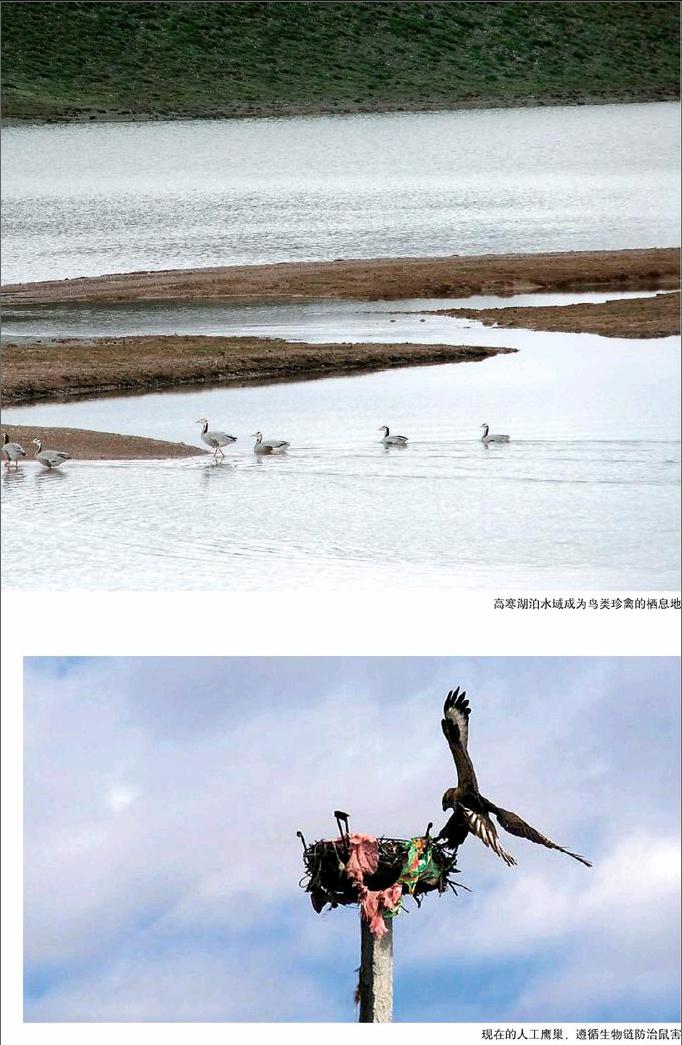

社區和當地居民在三江源自然保護的鏈條中,究竟能發揮多大作用?深入三江源地區,不禁發現,游牧文明所保留的傳統經驗、牧民們對草原天然的情感,都是保護的利器。只是這些還不足以形成基層社區的保護力量,全新的保護機制正以合理的方式嫁接到三江源的社區中。

最為典型的是長江源頭臨近的青海省玉樹州曲麻萊縣措池村,這里是野牦牛成群、藏羚羊四處奔跑的保護區。早在2002年,措池村就自發成立了生態保護小組,其主要工作是記錄當地見到的野生動物種類、數量,制止外來人員盜獵野生動物。

2006年起,政府與當地村民簽訂保護協議,明確各方責權利和保護成效,實施協議保護,牧民從此獲得了保護權利,村民基于傳統文化的保護意愿也得到了政府的認可。措池村從此開始實行社區自愿保護,成立了各種特色的公益保護小組。endprint

“這些小組將來還要蓋房子,引入太陽能。最后我發現,保護的不僅是自然生態,也是文化的基本單元。”青海年保玉則生態環境保護協會會長扎西多杰告訴本刊記者。

自2014年1月起,三江源自然保護區從15.2萬平方公里擴展到39.5萬平方公里,牧民等當地居民的保護力量無疑將成為關鍵。

“一個關鍵問題是怎么讓一個自下而上的治理結構獲得法律上認可,并且有相應的政策和措施來支持。”北京大學教授、山水自然保護中心創始人呂植表示,可以把三江源已經探索出的自下而上的成功模式寫到條例里,比如,措池村的協議保護、資源管理。

青海省政府法律顧問委員會成員曲波告訴本刊記者,要圍繞自下而上的主線進行體制機制上的創新,但也并不意味著削弱自上而下的作用,要實現兩者的銜接,“自上而下貫徹政府職能的轉變,自下而上貫徹農牧民主體地位的發揮。”

管理經費不足怎么辦

盡管,中央對三江源自然保護區生態保護和建設二期工程的投入,已然增加到160.6億元,但“經費不足”的呼聲,仍然在三江源保護區內蔓延。

“現在無論是發改委的投資、財政部門的投資,全部按照項目管理劃撥經費,對于硬投入方面,一次設備投資可以達到將近2500萬元,但我們做一些軟性的保護管理經費,偌大的保護區,管理經費一年也就五六十萬元,如今擴展到39.5萬平方公里,怎么來保護?”李若凡坦言,三江源保護區管理經費嚴重不足是老問題。主要與現時的管理體制和投資政策有很大關系。

基于效率和成本,三江源地區嘗試了社區的協議保護項目。結果,因為三江源本地居民的生態保護意識較高,政府給予少量的資金獎勵,即可以實現保護三江源局部生態的預期效果。然而,這一創新做法如今卻難以堅持。“想要輻射到更廣范圍,還是需要一定的資金支持,只是國家對該領域鮮有投入。”李若凡說。

國際動物學會秘書長解焱對李若凡的苦惱深有同感。長期在西部地區考察的解焱發現,由于經費的缺乏,自然保護管理機構的工作人員職責較為含糊。比如,保護地的自然保護管理機構也在做經營。經營和保護混在一起,會使應有的職責混淆。“能否全力支持他們有權、有經費做相關保護工作,把經營獨立出去,從而減少對保護的削弱?”解焱說。

地方做自然保護區的管理需要多少經費?解焱所在的研究團隊曾經對全國自然保護地作了一個總的經費估算,估算結果是每年大概300億元。“這聽起來好像是非常大的數字,但它占我國GDP的比例仍是非常小的。通過計算,全國自然保護地管理需要的經費,實際占全國GDP的萬分之六點五到千分之二。”

在孫發平等人所著的《中國三江源生態價值及其生態補償研究》中,根據估算,三江源的生態服務價值已經占到全球生態服務價值的5.12%。生態服務價值是指人類直接或間接從生態系統得到的利益。據估算,全球生態系統服務每年的總價值為16萬億~54萬億美元,平均為33萬億美元。

在青海省境內,各層級的政府官員多數認為,生態補償將成為三江源生態保護的主要資金來源。青海省委黨校教育長、行政學院教授馬洪波則持有不同觀點。在他看來,三江源的保護發展,只靠生態補償是難以持續的,必須發揮市場機制的決定性作用,尋找到一種生態保護與市場機制結合的制度。

“推動生態保護有好幾種動因,有的靠自愿,有的靠強制,有的是靠自覺。生態環境保護光靠自覺、強制是不夠的,還要找到一條自愿的路,通過市場機制的引入,使人們在生態環境保護中獲得好處,最終實現生態保護、綠色發展和民生改善的有益結合。而在全球氣候變化、環境污染加劇的情況下,三江源這種生態產品的稀缺性、唯一性、獨特性將日益凸顯。” 馬洪波說。

解焱則認為,經費保障制度在省級層面可以做得更多。“三江源生態保護條例初稿,對于省級經費保障內容寫得非常含糊,這種含糊不利于獲得足夠經費。有一個先例,就是阿壩州的濕地保護條例,其明確了以GDP千分之三的財政預算拿來作濕地保護,簡單明確的數字保障了阿壩州濕地保護經費。青海省可以進一步精確GDP的多少拿來作生態保護,再確認這些經費具體用在何處。”endprint