不同栽培方式連作晚稻寧81的莖蘗成穗規律

陳少杰,秦葉波,郭煥茹

(1.寧波市種植業管理總站,浙江寧波 315012;2.浙江省種植業管理局,浙江杭州 310020)

不同栽培方式連作晚稻寧81的莖蘗成穗規律

陳少杰1,秦葉波2,郭煥茹1

(1.寧波市種植業管理總站,浙江寧波 315012;2.浙江省種植業管理局,浙江杭州 310020)

通過對拋秧、手插與機插栽培的連作晚稻分蘗成穗規律研究,發現3種栽培方式的分蘗成穗均以第5、第6和第7葉位產生的分蘗為主;3種栽培方式的平均分蘗成穗率分別為70.83%,74.10%和73.17%,平均每穗總粒數分別為115.0,118.0和119.4粒,對產量貢獻率分別為45.9%,49.0%和49.4%。說明連作晚稻3種栽培方式除手插移栽的葉齡較大、分蘗利用節位相對較高外,另2種栽培方式分蘗成穗率和對產量貢獻率非常接近。

連作晚稻;栽培方式;分蘗成穗;寧81

近年來,寧波市水稻機插栽培技術推廣十分迅速,機插比例逐年提高[1]。為給機插連作晚稻高產栽培技術提供理論依據,對寧波市連作晚稻主栽品種寧81機插、拋秧與手插栽培的分蘗發生和成穗規律進行研究。寧81屬中熟晚粳稻,生育期適中,分蘗力中等,穗大粒多,豐產性好,莖稈粗壯,后期青稈黃熟,轉色好,適宜在浙江省粳稻區作連作晚稻種植[2]。現將有關結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 處理設計

試驗于2011年在寧波市鄞州區姜山鎮蔡郎橋村試驗基地進行,供試水稻品種為寧81。為大區試驗,設3個處理,分別為拋秧、機插與手插3種栽培方式,不設重復。

1.2 試驗經過

播種前1 d做好秧板,凈秧板施復合肥50 g· m-2,然后再平耥一遍。秧苗2葉1心時每667 m2秧田施尿素4 kg或每盤秧施尿素2 g。移栽前3 d施起身肥,用量同前。7月11日上午播種。大田667 m2用種量為鹽水選種后經藥劑浸種處理而未催芽的種子4 kg。拋秧播90盤,機插播33盤,每盤均播120 g種子,手插播50 m2凈秧板。拋秧、機插播后覆蓋遮陽網,1葉1心時揭去遮陽網。秧苗1葉1心期(播后5~6 d)各處理均用100 mg· kg-1多效唑噴苗。

大田667 m2施基肥碳酸氫銨23 kg、過磷酸鈣15 kg;分蘗肥尿素17 kg、氯化鉀5 kg;穗肥尿素3 kg、氯化鉀5 kg。

1.3 觀察記載

機插和手插在大田內定點10叢考查分蘗動態,拋秧在大田內用0.11 m2的鐵圈任意套取3圈。對定點內秧苗的新生葉和分蘗進行掛牌,觀察記載出葉、分蘗動態和成穗情況,11月22日對掛牌的稻穗考查經濟性狀,12月12收割。

2 結果與分析

2.1 出葉

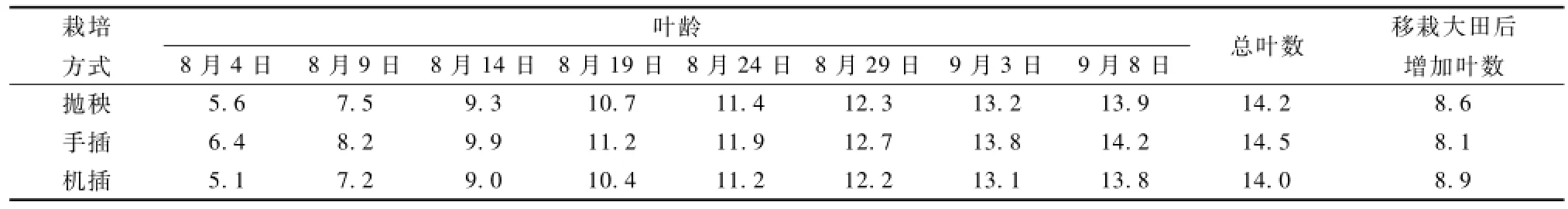

從表1看出,手插處理的總葉數最多,拋秧的其次,機插的最少,但都超過14葉。移栽大田后,機插的葉片增加最多,為8.9葉;拋秧的其次,為8.6葉;手插的最少,為8.1葉。在同一時間,手插的葉齡最大,拋秧的其次,機插的最小。8月19日前,3種栽培方式的出葉速度接近,后期,手插的出葉速度減慢。

2.2 分蘗

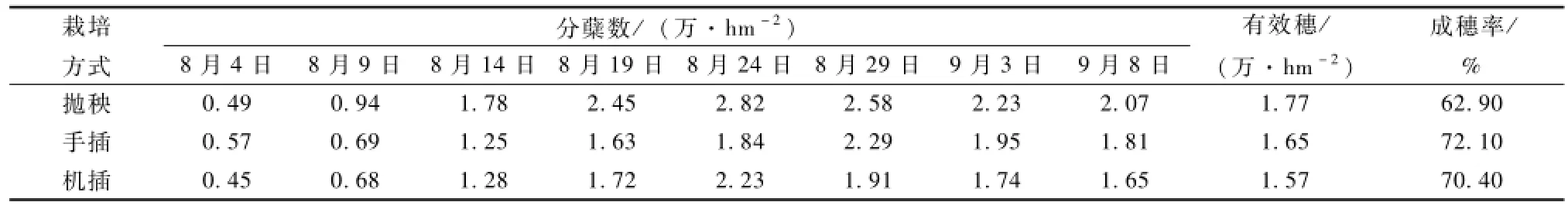

從表2看出,拋秧處理的分蘗數量明顯多于手插和機插,分蘗速度也明顯較快。手插和機插的分蘗動態比較接近,只是到達高峰苗的時間不同,拋秧和機插的處理在8月24日到達高峰苗,手插的要晚5 d左右。手插的莖蘗成穗率最高,為72.1%,分別比拋秧和機插的高9.2和1.7個百分點。機插秧分蘗曲線比較平緩,分蘗高峰期出現較遲,苗峰較低,且下降緩慢;拋秧的分蘗高峰期出現較早,苗峰較高,但苗峰下降較快;手插的高峰苗出現雖早,但苗峰比拋秧的低,下降速度比機插秧的快。連作晚稻機插秧的這種分蘗特性,決定了可以重施分蘗肥,以足蘗保足穗,足穗保產量。

表1 連作晚稻寧81不同栽培方式的出葉情況

表2 連作晚稻寧81不同栽培方式的分蘗動態

2.3 成穗

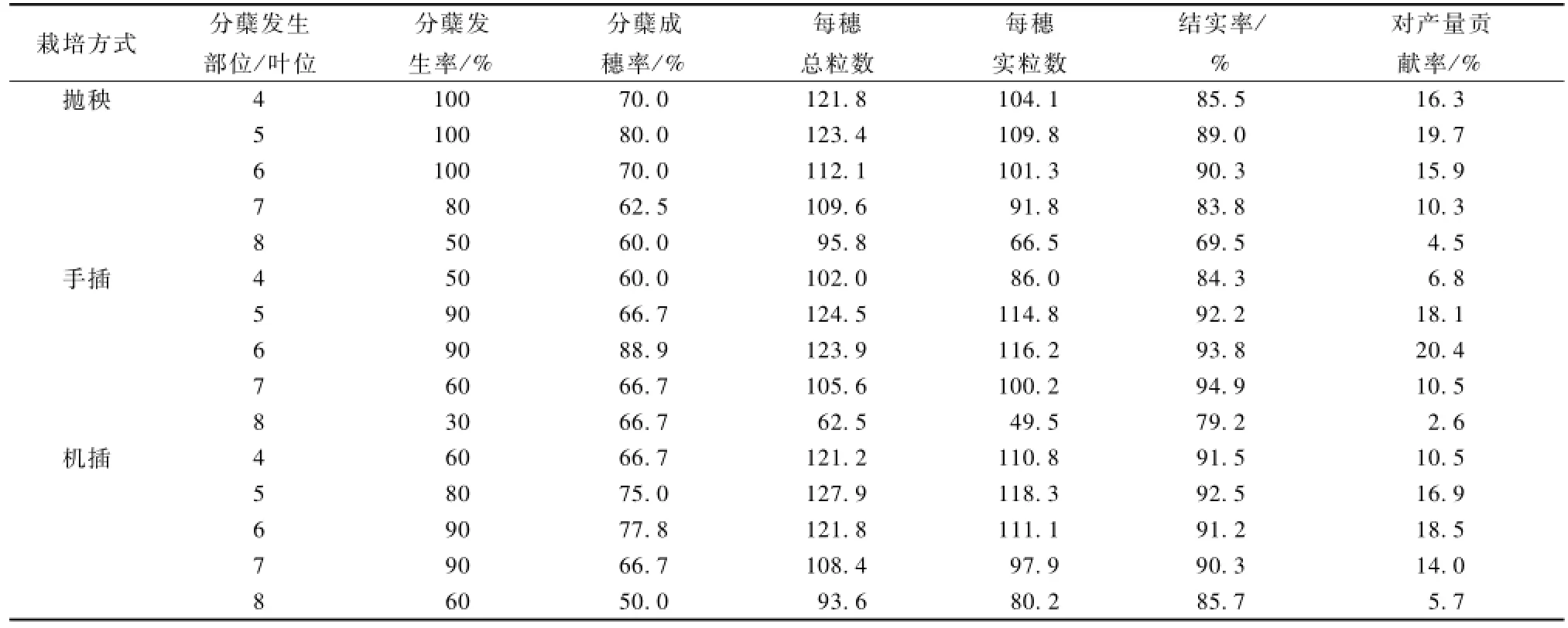

從表3可以看出,拋秧處理從第4葉至第8葉位都能產生分蘗,其中第4,第5和第6葉位分蘗發生率最高,為100%。第5葉位產生的分蘗成穗率最高,為80%,第8葉位產生的分蘗成穗率最低,為60%。每穗總粒數為95.8~123.4粒,實粒數為66.5~109.8粒,結實率為69.5%~90.3%。第4、第5和第6葉位蘗對產量貢獻率較大,分別為16.3%,19.7%和15.9%,第8葉位蘗對產量貢獻最小,僅為4.5%。

手插連作晚稻第5和第6葉位分蘗發生率最高,都為90%。第6葉位產生的分蘗成穗率最高,為88.9%,第4葉位產生的分蘗成穗率最低,只有60%。第5、第6葉位分蘗成穗的穗形較大,對產量貢獻率也較高,分別為18.1%和20.4%。第4和第8葉位分蘗成穗的穗形較小,對產量貢獻率也較小,分別為6.8%和2.6%。

機插連作晚稻第6和第7葉位分蘗發生率最高,都為90%。第5和第6葉位產生的分蘗成穗率最高,分別為75%和77.8%,第8葉位產生的分蘗成穗率最低,僅為50%。第5葉位分蘗成穗的每穗總粒和實粒都最高,為127.9粒和118.3粒,但對產量貢獻不是最高,為16.9%,原因是5葉位的分蘗發生率較低。第8葉位分蘗成穗的穗形最小,對產量貢獻率也最小,僅為5.7%。第5和第6葉位分蘗對產量貢獻率較高,分別為16.9%和18.5%。

表3 連作晚稻寧81不同栽培方式的莖蘗成穗及對產量的貢獻

3 小結與討論

連作晚稻拋秧、手插、機插3種栽培方式,均以利用5,6,7等3個葉位產生的分蘗為主;3種栽培方式平均分蘗成穗率分別為70.83%,74.10%和73.17%,平均每穗總粒數分別為115.0,118.0和119.4粒,對產量貢獻率分別為45.9%,49.0%和49.4%,機插栽培分蘗穗穗形較大,對產量的貢獻相對較高。試驗說明連作晚稻3種栽培方式除手插移栽的葉齡較大、分蘗利用節位相對較高外,另2種栽培方式分蘗成穗率和對產量貢獻率非常接近。

[1] 劉開賢,鄔曉君,阮利明,等.機插連作晚稻播種期及秧齡試驗[J].浙江農業科學,2011(4):833-834.

[2] 陳國,葉朝輝,金林燦,等.晚粳稻新品種寧81特征特性及高產栽培技術[J].中國稻米,2008,14(6):45-46.

(責任編輯:張才德)

S 511

A

0528-9017(2014)09-1347-02

2014-07-12

陳少杰(1979-),男,農藝師,從事農技推廣工作。E-mail:supersjc2@aliyun.com。

文獻著錄格式:陳少杰,秦葉波,郭煥茹.不同栽培方式連作晚稻寧81的莖蘗成穗規律[J].浙江農業科學,2014(9):1347-1348,1351.