8個香菇菌株栽培比較試驗

王偉科,陸 娜,宋吉玲

(杭州市農業科學研究院,浙江杭州 310024)

8個香菇菌株栽培比較試驗

王偉科,陸 娜,宋吉玲

(杭州市農業科學研究院,浙江杭州 310024)

對不同來源的8個香菇菌株開展培試驗,對拮抗、菌絲生長勢、轉色期、現蕾期、子實體農藝性狀和產量進行比較,結果表明,較適宜在杭州地區進行推廣栽培的菌株有868,808和939等。

香菇;拮抗;農藝性狀;產量

香菇Lentinula edodes(Berk.)Pegler,是我國著名的食(藥)用菌,世界第二大食用蕈菌。浙江省是香菇栽培大省,但香菇品種繁多、品質千差萬別。香菇菌種優良與否直接關系到菇農的栽培效益,為了篩選出適宜杭州地區栽培的高產優質菌株,對8個不同來源的香菇菌株進行栽培比較試驗。

1 材料與方法

1.1 供試菌株

共8個菌株,其中939、808引自麗水縉云山農農產品有限公司,華香5號和L908引自湖北武漢,L856引自河南,L9引自中國農科院,868引自麗水市林科院,922為野生菌株組織分離。

1.2 培養基配方

母種為PDA培養基。原種和生產種培養基配方為雜木屑78%,麥麩20%,石膏1%,紅糖1%;菌棒生產培養基配方為木屑82%,麩皮15%,石膏2%,紅糖1%。

1.3 試驗方法

1.3.1 拮抗試驗

將供試菌株活化后,挑取米粒大小的接種塊,在直徑90 mm培養皿中接種2個菌株,相距3 cm左右,培養溫度(26±1)℃,培養時間15 d,目測菌落交界處菌絲間的拮抗反應情況。

1.3.2 出菇試驗

每個菌株制做菌袋90棒,每個菌棒約1.7 kg(濕重),采用常壓蒸汽滅菌,在溫度100℃以上保持12 h,自然冷卻后接種。采用開放式接種,每個菌棒單面接種3個穴,接種后室內培養,菌絲長滿菌棒后打孔通氣,待菌絲逐漸成熟,菌棒表面轉成棕褐色時移入塑料大棚。每處理挑取發菌完好的菌棒60棒,每小區20棒,斜靠于鐵絲架,重復3次,隨機排列,上覆農膜保濕,菇棚管理按常規進行。

1.4 觀測方法

接種后分別觀察菌絲長勢,轉色期、現蕾期;觀察記載各菌株的農藝性狀,測定鮮菇產量,并進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 拮抗試驗結果

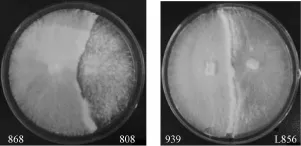

拮抗試驗結果(圖1)表明,參試菌株之間拮抗現象明顯,如菌株808與868,939與L856,野生菌株922與808等。

圖1 部分菌株之間的拮抗情況

2.2 參試菌株菌絲生長情況比較

由表1可知,從菌絲平均生長速度看,參試菌株生長最快的是7號808菌株,達0.32 cm·d-1,其次是6號868菌株,達0.30 cm·d-1,長速最慢的是4號L9菌株,僅為0.25 cm·d-1。從長勢看,以華香5號,L856,868,808等4個菌株菌絲長勢整齊、濃密潔白,而L908,L9,939及野生菌株922菌絲長勢較上述4個菌株稍弱,但整體差別不明顯。

表1 參試菌株菌絲生長情況比較

從轉色期和現蕾期看,80 d以內就開始轉色,且在90 d以內現蕾的有L856,L908,L9,939,868等5個菌株,現蕾最早的是L9菌株,僅需75 d,比939和868菌株早8~9 d;另外3個菌株轉色期均在90~95 d,現蕾期需100~110 d,其中以華香5號最晚現蕾,為110 d。

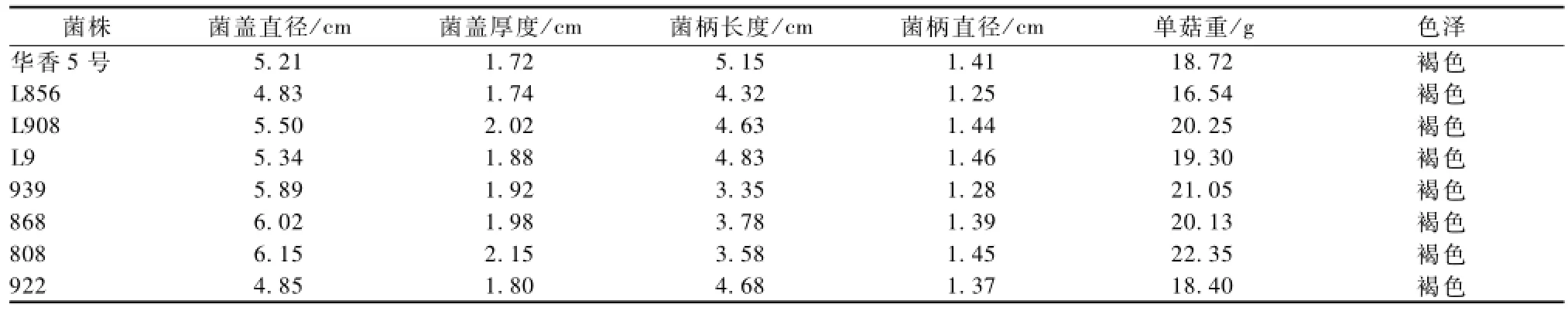

2.3 參試菌株子實體特性

從參試菌株子實體的農藝性狀(表2)可知,菌株L908,939,808,868菇型較大,菌蓋直徑5.50~6.15 cm,菌蓋較厚,為1.9~2.2 cm。參試菌株中菌柄直徑均在1.4 cm左右,最細的是L856,僅為1.25 cm。單菇重在20 g以上的有L908,939,868與808,其中808平均單菇重最重,為22.35 g。參試菌株的子實體均呈現褐色。

表2 參試菌株子實體農藝性狀

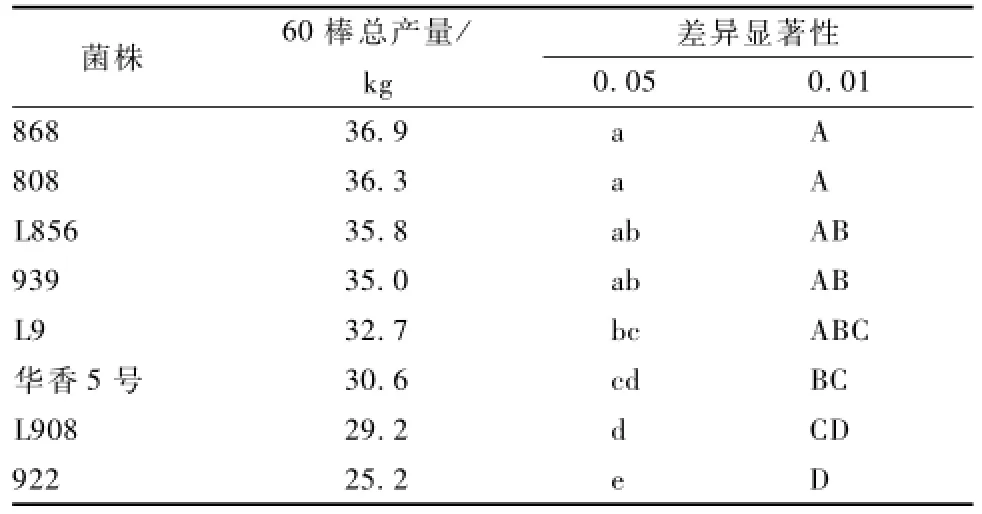

2.4 參試菌株產量比較

從表3可以看出,產量位于前4位的分別是868,808,L856和939,方差分析表明,4個菌株之間差異不顯著。868,808,939等菌株是浙江省的主栽品種,產量高而且表現較為穩定;產量較低的是L908和922菌株,與上述菌株存在顯著差異。

表3 參試菌株產量比較情況

3 小結與討論

拮抗試驗是區別各菌株之間遺傳差異常用的便捷方法,本次試驗參試菌株之間拮抗線均較為明顯,且后期栽培中各菌株農藝性狀差異也較大,說明本次收集的不同來源的香菇菌株親緣關系較遠。

試驗發現,8個參試菌株中,868,808和939菌株在栽培中綜合表現較好,產量高且農藝性狀好。子實體菌蓋厚實,組織致密,單菇重可達20 g以上,適宜杭州地區栽培使用。盡管L856出菇密度高、整齊,產量與868,808等無顯著差異,但其子實體單菇重僅16 g左右,整體菇型偏小,菌蓋也較薄,農藝性狀稍差。

從菌株的來源看,來自浙江麗水地區的菌株綜合性狀表現要優于外省引進的菌株,這可能與菌株的適應性有一定關系。

試驗中發現,野生菌株922及L908農藝性狀表現尚可,但產量偏低,因此對于這些菌株還需進一步開展高產栽培技術研究,以提高其產量。

[1] 楊鵬.不同香菇品種袋料栽培比較試驗[J].食用菌,2009(3):27-28.

[2] 劉啟燕,王卓仁,彭興南,等.香菇40個菌株的品比試驗[J].中國食用菌,2008,27(5):25-27.

[3] 趙斌清,陳耀武,龔鳳萍.秋栽代料香菇品種比較試驗[J].食用菌,2007(5):19-20.

[4] 石紅霞,李衛東,袁會卿.秋栽香菇品種比較試驗[J].食用菌,2002(4):11-12.

[5] 何建芬,周建敏.七個香菇夏栽菌株比較試驗初報[J].食用菌,2002(3):8-9.

(責任編輯:張瑞麟)

S 646

B

0528-9017(2014)09-1367-02

2014-04-21

杭州市科技發展計劃社會發展科研專項(20120433B11)

王偉科(1981–),男,浙江寧海人,農藝師,本科,主要從事食用菌栽培技術研究工作。E-mail:akeok@126.com。

文獻著錄格式:王偉科,陸娜,宋吉玲.8個香菇菌株栽培比較試驗[J].浙江農業科學,2014(9):1367-1369.