珠三角地區中小企業人力資源管理現狀調查

黃寧

珠三角地區是中小企業云集的地區之一,得時代與地勢之先,在改革開放初期一大批企業應運而生,憑著膽略和艱苦奮斗成為時代的弄潮兒。隨著市場經濟發展的進一步完善和規范,這些企業的不足也暴露出來:許多企業主自身文化水平不高,管理理念陳舊落后,采用粗放型管理方式;依靠傳統的生產技術,以規模求效益,靠產量換產值,不注重技術革新和設備的更新換代;缺乏營造企業文化的意識,對員工關系協調、薪酬激勵等現代化管理手段隔膜生疏,不注重研究員工(尤其是90后員工)的心理變化……凡此種種,粗線條的管理,不僅不能適應新的發展形勢,也給自身成長造成了阻礙。企業面臨著要么轉型升級要么被淘汰的嚴峻局勢。如何識人用人成為制約企業乃至一方經濟發展的關鍵問題,因此人力資源管理成為轉型升級的重要資源和支持力量。筆者通過問卷調查、訪談等形式對珠三角地區部分中小企業進行了調研,對該地區企業人力資源管理的基本情況作出了初步判斷,情況不容樂觀。

一、調查結果

1.基本情況。(1)部門設置狀況。筆者對179家中小企業調查發現,受企業規模及運作成本影響,超過85%的企業沒有獨立的人力資源部,一般都會掛靠在行政辦公室之下,與行政、財務、后勤等合署辦公。 注:筆者根據個別訪談分析得出:真實的情況并不樂觀,一家員工1000人以上的企業也未獨立設置人力資源部。(2)崗位和能力結構設置狀況。很多企業沒有專職的人力資源管理人員,往往由管理者代辦或臨時就具體問題交他人辦理,或由其他崗位行政人員兼任。(3)工作狀況。由于缺乏專業化和獨立性,人力資源管理在企業中起不到應有的作用,受不到應有的重視。具體表現為:①人力資源管理的地位受不到重視;②缺乏系統的人力資源聘用、培養及使用計劃,在人才培養與招聘方面的缺失尤其明顯;③工作方法及程序缺乏專業性、系統性;④沒有獨立的工作權利,行事受領導個人意識影響較大,在薪資、福利、工作設計等方面沒有獨立開展工作的可能。

2.存在問題。如上所述,由于缺乏人力資源部門的有力支持,許多企業在運作方面深受影響。(1)招聘環節。筆者以廣東某地政府主辦的一系列招聘會為例說明這種情況。此次招聘會參會企業共155家,涵蓋了農林、服裝、食品、餐飲、信息技術、機械、電信、箱包、物流、美容、娛樂等十余行業。崗位設置層次豐富,前期做了大量宣傳,招聘現場居于地域中心位置,交通便利,但是僅有24%的應聘者與企業達成初步協議。經現場訪談,沒有達成就業意向的原因有以下幾項:自身能力未達到企業要求,而企業又不能向其提供學習機會;企業招聘要求與實際工作要求存在差異,招聘信息不夠真實;招聘人員沒有積極主動介紹崗位具體的工作內容,沒有達到與應聘者的一個互動交流;公司規模小,感覺不正規,大多沒有設立上崗培訓項目;許多的企業沒有薪酬、福利、保險等具體說明。

用人單位也坦言,沒有達到預期成效,很大一部分是由于自身原因:公司廣告做的不夠好,準備宣傳簡頁,只有一張立式的招聘信息廣告。很多員工希望進一步了解公司及崗位的具體情況,但很多招聘人員并非專職的人事部門招聘專員,往往語焉不詳,難以滿足求職者要求,也放過了很多有意加盟公司的潛在應聘者。不難看出,人力資源管理由于缺乏工作平臺直接影響到企業用人的最初環節。

(2)薪資待遇。

從該表可以看出,大多數企業并無進行過薪資調查。薪資制定的主要依據是崗位工資,高達54%。業績、技能等項目未能和崗位工資有效結合。企業的薪資制度多是根據經驗及行業慣例執行。本項內容接受調查企業多為貿易類公司。在制造型企業,崗位工資所占比例更高,員工普遍反映工資制度缺乏彈性和激勵性,對工齡、態度、貢獻等因素未加考量。

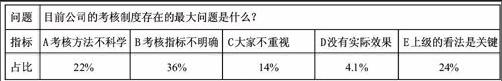

(3)考核。

筆者根據對我院管理系畢業生的跟蹤調查發現,盡管73%的企業有正式的績效考核制度,企業的考核取向是正確的,其考核重點依次為:工作業績78%、工作態度34%、能力 34%,均為與工作相關的正向指標,而非“人緣”等非相關負向指標。但員工對考核制度的效果普遍持不認同態度,認為考核結果不理想。如上表數據顯示,如果將比例居前的三項指標(B考核指標不明確、E 上級的看法是關鍵、C考核方法不科學)相加,則比例高達82%。

(4)工作分析。調查數據顯示,單位有正式工作說明書的寥寥無幾,員工確知自己的崗位職責的占到22%,32%的人則認為一般清楚,對崗位職責的了解主要來自老同事的講解和自己的摸索。與此相呼應的是,在問及公司內部日常事務是否有序時 73%的被調查者認為一般,9.1%的被調查者認為公司管理混亂,只有18%的被調查者認為公司管理混亂。而認為公司運作有序的被調查者,一般也認同公司有比較明晰的工作崗位說明書。在制造型企業中針對產業工人進行工作分析的比例幾乎為零。

(5)培訓。對我院管理系畢業生的跟蹤調查表明:45%的企業沒有正式的培訓制度或規定。在前文所舉招聘會現場調查中,80%以上的制造業所謂的“新員工培訓”就是讓老員工或帶班班長簡單交代工作。

二、造成中小企業人力資源管理嚴重缺位的原因

1.受運作成本限制。許多貿易類企業規模本來不大,人員在二三十人左右,受運作成本影響,會由企業主或行政主管兼管人事。但是許多制造型企業,工人普遍在100人以上,不設置人力資源管理部門或專職的管理人員,則會由于節省人工帶來無窮后患。作者在對2013年秋季招聘會調查時發現,有兩家企業招聘人力資源部經理,這是在用工荒的沖擊下影響,企業覺悟到人力資源管理缺位付出的管理代價。

2.認識偏差。一方面是人力資源管理專業的畢業生找不到專業對口崗位,被迫轉崗;另一方面是很多中小企業拒不使用專門的人力資源管理人員。很多業主認為人力資源管理就是招聘和提拔,人事大權一定要緊緊抓在自己手里。對于考核、培訓、薪酬、工作分析等環節認為是虛架子、不實用,沒必要浪費人力、物力、財力、時間。

3.管理理念沒有跟上。相當一部分企業主迷戀于自己創業的輝煌,過度相信自己管理的方式和效果。一旦企業經營不順就歸咎于天時地利運氣,而不愿意從自身的管理方式上查找問題。

受世界金融危機影響,廣東地區很多企業都經歷了或正在經歷艱難時期。以某地區為例,該區支柱型產業為輕工業(服裝、電子、印染、箱包為主),近幾年格局發生重大變化,一部分企業轉戰越南、老撾等人工成本相對低廉的地區,一部分選擇轉產,一部分艱難維持,一部分倒閉。筆者對五家困境企業進行了實地調研,發現他們的困境歸根結底就是人力資源管理的缺位:在企業發展到一定規模時,還抱著老的管理模式,嚴重制約了自身的壯大。當經濟形勢發生變化時,對于時代風向感覺遲鈍,未能從中尋覓到有力商機,盡可能地規避風險,而是一味憑著加班加點等低成本運作方式勉強支撐。最直接的后果就是產品積壓、貨款陷于三角債不能及時回籠,造成更大的財務危機。因為周轉不靈而倉促夭折。這幾家企業具有相當的代表性。在廣東省經濟發展模式轉型升級的大背景下,如果這些中小企業不能及時扭轉經營策略,從靠經驗管理轉為靠科學管理,從靠政策吃飯轉為靠管理提升效益,下一步的路子將會更加艱難。

當85后員工和90后員工成為就業大軍主體時,傳統的管理方式也很容易造成管理者和員工之間的陰性沖突,造成員工流失,給企業帶來直接間接地經濟損失。一家服裝企業接受訪談時坦誠,近幾年許多新招人手往往在工作幾天之后即“人間蒸發”,遺憾的是該企業尚未對這一現象引起足夠重視,只是通過循環補員來填補。這期間造成的人力成本浪費可想而知。作者在調查中也發現,一批80后的新生代企業管理者正昂首闊步進入市場,他們憑借嶄新的教育背景和理念,以及時代賦予的理解力,會迅速在中小企業這塊海域搶灘登岸,到時,傳統型中小企業的生存將更加艱難。

三、建議與思考

當前,廣東省正處于經濟發展模式轉型升級的關鍵時期,產業機構急劇變化,產業鏈迅速轉型,產業集聚方式趨向以技術核心為主,行業分工更加細致,行業競爭愈顯激烈。在這一發展背景下,作為第一生產力,人力資源成為經濟發展模式轉型升級的重要因素。企業主亟需加強學習、提高認識,適時轉變觀念,通過盤活人力資源求生存、謀發展。

作為人力資源管理人才的源頭,高校人力資源專業今后的發展指向,應該朝著人才培養與產業發展深度結合的方向,依托全省經濟發展模式轉型升級這一平臺,探索人力資源專業的適用性人才培養機制,創新校企結合的路徑,根據時代及市場需求及時調整人才培養方案,努力突破專業成長的瓶頸,以更好的滿足用人單位需求。

(作者單位:廣東女子職業技術學院)