我國電視新聞報道四大特征

□肖 翔

隨著電視事業的迅猛發展,我國的電視事業正在逐年遞增,電視觀眾已占全國人口的96.58%,并有增加之勢。電視新聞以現代化電子技術作為傳播手段,以畫面與聲音作為傳播符號,對新近發生或正在發生的事件進行報道。隨著科技的不斷進步,電視新聞正在從“錄播”向更多的“直播”形式進行轉變,從“今天的新聞今天報道”向“現在的新聞現在報道”進行轉變,成為在社會各階層中受眾面最廣、影響范圍最大、最被受眾所接受的傳播媒介,是當前我國廣大人民群眾第一時間獲取第一手國內外要聞的最重要手段之一。就目前我國電視新聞報道來看,主要存在如下四個特征:

節目類型多樣化

我國的電視新聞開端自1958年11月2日以口播消息類新聞的方式開播《簡明新聞》。隨著人民群眾對新聞需求量的增加,對新聞報道的及時性、深度性等方面的要求,又有一些電視新聞節目類型進入到觀眾的視野。

1978年1月1日《新聞聯播》正式開播,成為迄今為止全國收視率最高的新聞節目,電視新聞在我國的地位由此確立;1980年7月中央電視臺創辦《觀察與思考》成為第一個新聞評論欄目;1984年中央電視臺創辦《今日世界》國際性評論欄目;1993年5月1日,中央電視臺開創了一個集新聞、社會、知識、娛樂為一體的雜志型節目樣式《東方時空》;1994年4月1日開播的以深度報道為主的電視新聞欄目 《焦點訪談》,開創了“記者主持人”,形成了中國第一代新聞評論員;1996年3月6日中國第一檔電視新聞“脫口秀”《實話實說》開播;1996年5月17日大型新聞調查類欄目《新聞調查》開播,開啟了中國電視新聞“加深、加厚”時代;2002年1月1日開播的《南京零距離》開創了國內第一個直播資訊類民生新聞欄目。

新聞頻道專業化

在“現在的新聞現在報道”的大形勢下,在電視新聞節目類型多樣化的背景下,電視新聞需要在整個電視節目中占有更大的比重和較為靈活的播出時間。在信息全球化的今天,新聞的傳播速度要求極快,電視新聞報道需要及時、滾動地進行播出,這就使得電視新聞頻道呼之欲出。專門的新聞頻道可以為新聞的播出提供更多的時段,可以整合更專業的制作團隊制作新聞節目,可以在突發事件發生時保證新聞的及時播出不受其他節目的影響等等。

電視新聞頻道的典范當屬2003年5月1日成立的中央電視臺新聞頻道 (CCTV-新聞),成為電視媒體實力和權威性的重要標志,是中國電視新聞史上的一座里程碑。除此之外,根據原國家廣電總局2011年3月公布的數據顯示,截至 2011年2月,全國共有省級以上新聞頻道26個,其中專業新聞頻道6個,新聞綜合頻道20個;漢語新聞頻道23個,少數民族語言新聞頻道3個;高清新聞頻道4個。

當然,電視新聞頻道的成立只是電視新聞更加專業的表現形式之一。除了上述很多電視臺成立了專門的新聞頻道,針對落地地區的人口特點成立了少數民族語言新聞頻道,針對人們對信號質量要求的不同推出了高清信號新聞頻道,還有很多電視新聞在播出中注重利用電視不同于其他傳播媒介的手段,在主持人播報的同時加入啞語手勢為聾啞人這些特殊人群服務,在畫面上添加滾動新聞條等內容使觀眾同時接受更大的信息量等。

新聞報道時代化

當今的電視新聞報道已經進入了全媒體時代。所謂全媒體,主要是指通過圖片、聲音、文字、活動影像等各種表現手段,利用報紙、廣播、電影、電視、網絡等傳播手段,借助廣播電視、電信通信和互聯網網絡系統,①繼而實現在電視或電腦或手機等終端設備上接收新聞信息。②

全媒體時代給受眾帶來的不是媒體分離式的新聞報道,它帶來的是將各種技術手段整合為一體的新聞報道新形式,這樣的技術運用于電視新聞報道中,形成了新的電視新聞報道節目類型。在全媒體時代,可以采用不同的傳播載體對新聞進行多視域解讀和討論,使電視新聞成為互動性的節目類型。例如,在中央電視臺新聞頻道播出的《消防車輛出警遭社會車輛加塞》中,筆者通過電視媒體獲知有關新聞內容,并對其進行解讀然后再通過互聯網引發更近一步的討論。

2012年2月19日,北京簋街一家店鋪著火,恰值交通晚高峰時段,加之簋街街道較窄,給消防車及時趕到現場救援造成困難。然而更糟糕的是,在執勤消防車行進過程中,有些社會車輛不僅沒有主動避讓,還有部分車主瞅空插入消防車隊。當消防車隊好不容易趕到現場并實施救援后,雖然沒有人員傷亡,但店鋪被燒得面目全非,損失慘重。中央電視臺新聞頻道在2012年2月20日的新聞報道中,主持人通過新聞導語簡要為觀眾介紹了新聞事件的背景;之后插入監控錄像拍攝到的畫面,并在畫面播放同時插入主持人解說。

在這則新聞報道中,在主持人在播報中插入監控錄像畫面,可謂“耳聽為虛、眼見為實”,為新聞線索提供強有力的證明。主持人在對畫面進行解說時主要提到消防隊員:經常在出警時遇到社會車輛不主動避讓導致延誤最佳救援時機的問題;還引用一些群眾的話:大家應該有公德、有社會責任感主動避讓等。在新聞播出中,引用這兩類人的話體現了新聞報道進行輿論引導的社會責任。

筆者看完新聞后在新浪微博中做出如下描述:“剛看CCTV新聞頻道報道社會車輛不避讓執勤消防車輛,很是氣憤這種沒有公德更甚觸犯相關法律的行為。但也請有關部門在非執勤時段,不要亂用警笛干擾社會秩序,詆毀自我形象。”③之后收到網民的有效評論6 條回復如下:“(1)呵呵,報應是吧;(2)我家在馬路邊上,常常半夜三更被警笛吵醒;(3)執法車違規的多,逆向行駛,闖紅燈……見太多了;(4)狼來了的故事聽多了,因為每天都有拉著警報招搖過市的特權車,老百姓怎么讓;(5)不要發無厘頭的氣憤,先把那些特權車管管吧,公民的正義感不要浪費在偏聽偏信上;(6)對待這樣的事情要平常心。”其中第(1)條在“冷嘲熱諷”加塞事件;第(2)條是通過此事陳述新的事實;第(3)(4)(5)條是在控訴特權車濫用問題;第(6)條看似比較“平和”卻“暗潮洶涌”。筆者認為,在新聞報道中如果主持人在陳述完上述新聞事實后,還能引用其他例證對事件做出辯證的評述,應該會讓新聞更易于被觀眾接受。

報道時段動態化

進入21世紀,隨著科學技術水平的突飛猛進,受眾對新聞的新鮮性和及時性有了更高的要求,電視相對于網絡屬于較傳統的傳播媒體。為了提升電視新聞的生存狀態,電視新聞從業者把握住這一時代脈搏,注重了對重大事件的全覆蓋、全天候報道。

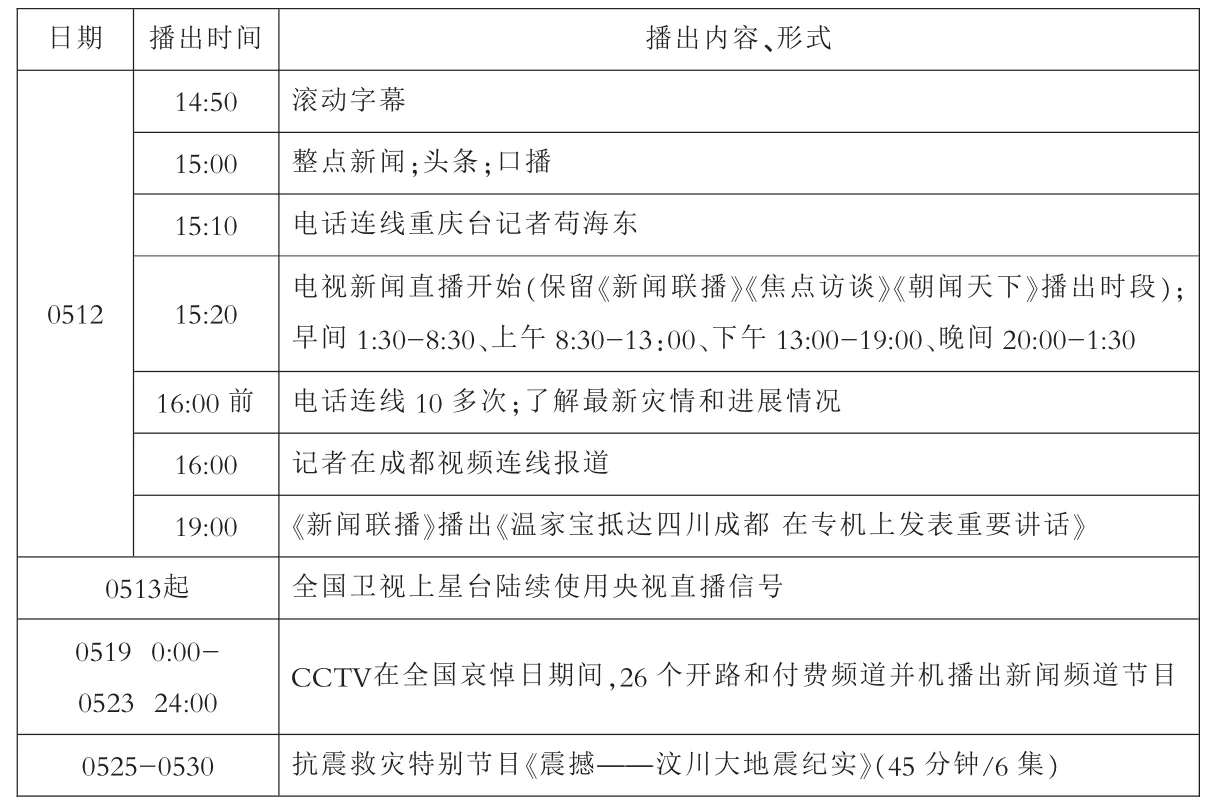

在對突發事件的電視新聞報道中,中央電視臺新聞頻道就做出了表率。2008年5月12日14時28分汶川發生特大地震,中央電視臺對此事件做了及時的、全方位、全覆蓋的新聞報道(見表1)。

表1 汶川大地震相關新聞在CCTV-新聞頻道播出時間表④

在此次突發事件的電視新聞報道中,中央電視臺及時調整了一些節目的播出時間,保證第一時間報道最新消息;利用電話連線、視頻連線等技術手段,保證多樣化的表現形式及時傳播,給人以真實感;利用并機播出等技術手段,對新聞報道實行大規模“轟炸”;利用衛星、上星節目等手段,實現中央臺與地方臺的節目共享。

注釋:

①即“三網融合”。

②即“三屏合一”。

③http://weibo.com/wolfoxo,2014/02/20。

④數據來源:http://cctv13.cntv.cn/