從“衡陽賄選案”論現階段“代表構成”和代表的“代表性”問題

張海濤

2013年12月27日至28日,湖南省人大常委會召開會議,對在于2012年12月28日至2013年1月3日間召開的衡陽市十四屆人大一次會議上以賄賂手段當選的56名省人大代表,依法確認當選無效并予以公告。此次賄選事件,共涉及56名省人大代表,512名衡陽市人大代表,以及68名大會工作人員,涉案金額1.1億余元。這次案件的涉案人數之多,涉案金額之巨是近些年來罕見的。也正因如此,深刻檢討此次事件發生的原因,以這一事件為發端,思考一些制度建設方面的問題,以便杜絕類似事件的再次發生也是十分必要的。從這個意義上講,本文所做的工作還是粗淺的,只是擬結合衡陽事件討論一下人民代表大會制度中“代表構成”和代表的“代表性”這兩個問題。

一、從人民代表大會歷史看“代表構成”問題

前段時間,偶然閱讀到法理與憲法學專家李步云教授發表在2004年第20期《中國人大》上的文章《中國人大與中國憲法》。文章精要回顧了中國人民代表大會制度發展的歷史。我認為,這段歷史對于探討何謂人民代表大會制度中科學合理的“代表構成”有所幫助,特簡要轉述如下。

李教授認為,從土地革命時期的蘇維埃工農兵代表大會,到抗日戰爭時期的參議會,再到新中國建立之初的中國人民政治協商會議,都可以視為人民代表大會這一事物在我黨不同歷史時期的表現形式。同時,李教授也簡要提到了參加以上幾種會議的代表的來源,即:蘇維埃工農兵大會,顧名思義,就是主要由工農兵組成;抗日戰爭時的參議會,為了抗戰大業,其成員也由工農兵擴大至一切愛國抗日人士;最后,對于較為人們熟知的建國初期代行全國人民代表大會職能的第一屆中國人民政治協商會議,其組成人員包括共產黨、各民主黨派、人民團體和無黨派民主人士,代表來源更為廣泛。

從歷史可以看出,人民代表大會制度中代表構成是由當時當地的政治、經濟形勢決定的。當我黨領導根據地人民開展轟轟烈烈的土地革命時,為了體現革命時期無產階級的意志,就領導廣大群眾成立了工農兵蘇維埃代表大會;當抗日戰爭的形勢需要團結一切具有抗日意愿的愛國人士,我黨就顧全大局,成立了參議會,吸收小資產階級、民族資產階級等人士參加;而當新中國建立時,代行全國人民代表大會職能的新政協則是我黨領導的愛國統一戰線的組織,愛國統一戰線是我黨領導的新民主主義革命勝利的三大法寶之一。由此可見,在革命戰爭時期,人民代表大會制度是隨著革命斗爭的形勢發展而發展;在和平的經濟建設時期,人民代表大會制度更應當與時俱進,為了國家和人民的福祉進行不懈的變革和探索。

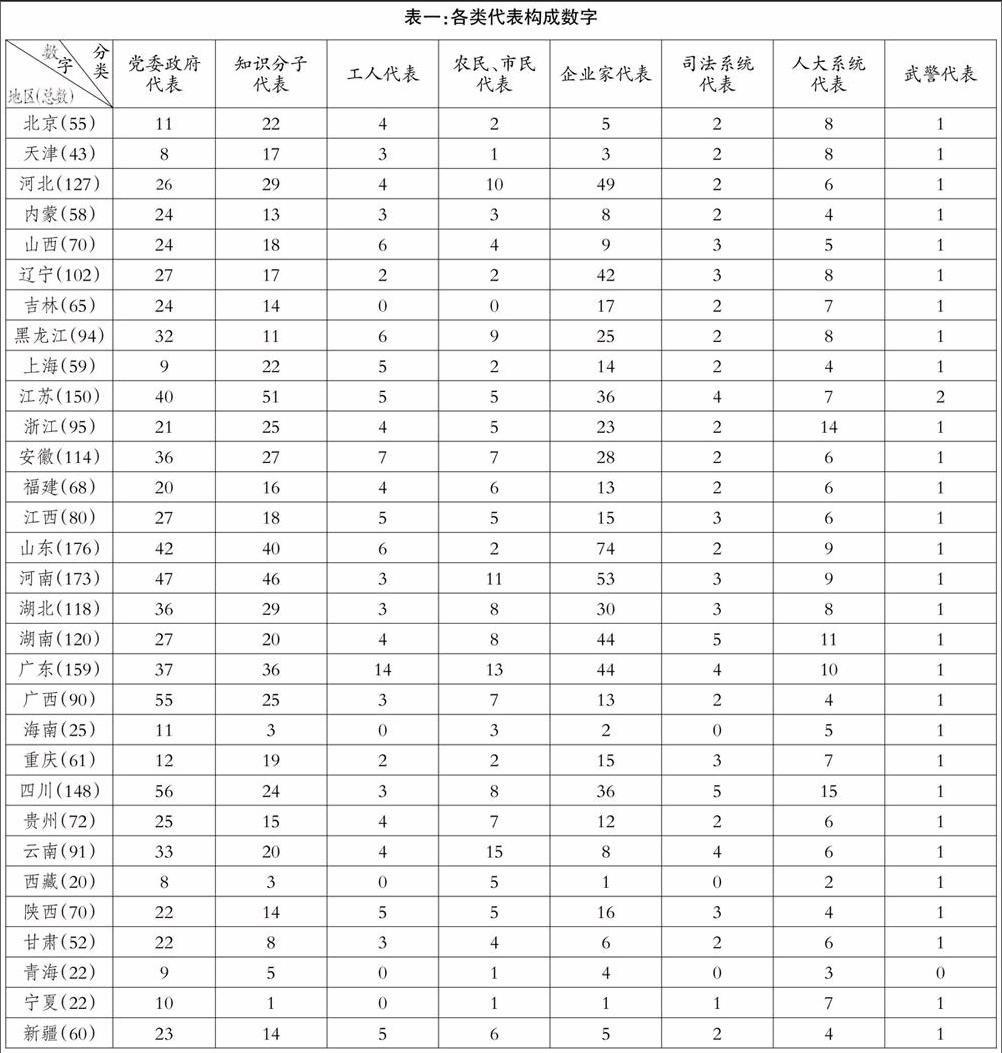

二、十二屆全國人大31個代表團代表構成情況

其實,人大制度中“代表構成”這一問題一直是人大制度研究者重點關注研究的對象,到底什么樣的構成才是科學合理的,目前仍然見仁見智。以新當選的十二屆全國人民代表大會中31個省、自治區、直轄市代表團代表構成情況為例,筆者認為,只要是依照法定程序選舉出的人大代表就具有合法的資格,筆者不便對其進行過多的評論。但是顯而易見,從筆者進行的簡單分類即可看出,我國現階段人民代表大會的代表構成確實呈現出與上文提到的歷史上的三個階段不同的特征。筆者初步將其概括為三點:(1)工人、農民等基層勞動者的數量大量減少;(2)各級官員、企業家、知識分子已經成為代表的三大主要來源;(3)專業的人大工作者所占比例也較高。其他特征,如女性、民主黨派、少數民族代表數量以及質量上的變化還有待進一步的統計分析。

三、代表大會的職權是決定“代表構成”的關鍵因素

筆者認為,人民代表大會制度作為一種科學的代議制度,其科學性主要在于它科學合理的人員構成以及議事規則。一群合適的人以合理的規則討論并最終決定問題,這就是代議制的本質。那么,什么樣的人是合適的代表,怎樣選擇合適的人,這就是代議制應當首先解決的問題。答案分別是:第一,應當圍繞會議的議題選擇合適的參會人;第二,在現階段的中國,選擇的途徑可以有選舉和推薦(也可理解為協商)兩種,當然推薦的人選也需要通過選舉程序加以確認。

以全國人民代表大會每年3月間召開的全體大會為例,除非有特殊情況,全體大會的職權(也就是議題)基本可分為以下三項:審議審查計劃、預算以及報告;選舉與人事任免;討論決定重大事項。職權清楚了,要完成的任務清楚了,問題的關鍵在于制度的操作,比如開多長時間的會、如何開會等。本文論述的主要是應當請什么人來開會的問題。用一個簡單的例子說明,請一些城市居民討論鄉村土地的流轉問題,雖然也能夠勉強得出一二,但顯然不如請鄉村居民合適。

四、代表的“代表性”問題

如上所述,請什么人來開會,需要依據一定的程序,代表大會依據的程序主要是選舉。如果是真正的直接選舉,那不需要事先劃定什么標準。但現階段我國各級人民代表大會采取的多是推薦候選人,再經間接選舉確認的程序。這就涉及到候選人的選擇標準,也就涉及到筆者下文討論的問題:代表的“代表性”。

如果說任何已經社會實踐證明了的、有其存在合理性的事物都有其兩面性,即一方面需要強調其存在的意義,一方面又存在過猶不及的可能性的話,代表的“代表性”這一事物也適用這一理論。具體而言,就是:如果一味強調代表必須具有“代表性”,會導致確定代表人選時陷入“不可知論”的怪圈,因為當下社會分工日益復雜、群體利益日趨多元,要準確地界定一個群體,并選出一個能夠完美地代表這一群體利益的代表是十分困難的工作。反之,如果對代表的“代表性”問題不加研究,簡單遵循一些相沿成習的老標準,如性別、民族、行業等,則會導致代表大會制度作用的虛化,就會導致代表大會真正地變成人們所詬病的勞模表彰會、少數民族風情展示會等。

如果替換為通俗的語言,代表的“代表性”也可以做“身份”二字解。不言自明,代表是一個人,現代社會中的人一般都有多重身份,到底代表是哪種身份,也即是否具有符合會議要求的“代表性”還需要認真界定。舉例而言,如果確定要召集一個位于城市郊區的某鎮的居民參加的集會,討論土地流轉的問題,如何確定參會的人選,就需要對每個人的“身份”進行認定。一位是某村村主任,同時兼任某村辦企業總經理;另一位是外地打工剛剛返鄉的打工者;還有一位是一直務農的農民。接下來給決策者提出的問題就是:這三個人是否都符合參加會議的條件?答案就是戳破他們身份的外衣,通過他們的日常活動來確定他的真實身份。如果第一個人在經營企業時,一直秉公守法,且熱心公益,從未因企業的事情損害過集體的利益,則他是符合標準的參會者;反之,如果他的工廠平時就污染環境,或者經常虐待工人,甚至惡意欠薪,則他不應參加代表會議。再說第二個人,如果他在外打工期間誠實勞動,技有專攻,此次回鄉是準備投資創業,則十分應該參加此次代表會議;但如果反之,他在外打工期間有違法犯罪行為,則應當視情節輕重加以鑒別。最后說第三個人,表面看來,他一直都依賴土地生存生活,應當是最符合此次會議主題的參會人選,但也應綜合考量他平時的行為表現,最好選擇文化水平高、表達能力強、道德品質受到大部分人肯定的人選。所以,在確定代表人選時,需要充分的信息數據的支持。這樣的工作可能在上個世紀還有相當的困難,但進入21世紀,有了計算機、網絡、數據庫等信息技術的支持,這樣的目標相信將不難達到。

最后,我想再重新強調一下本文的主題:在現階段,強調各級代表大會中的“代表構成”以及代表的“代表性”這兩個問題絕不是空談,它關系著我們這個社會主義國家的國體,即是否是工農聯盟為基礎的、人民民主專政的社會主義國家,因為前不久的衡陽賄選案已經暴露,有許多早已不具有工人、農民身份的人冒用了工人、農民的身份,混入了代表的隊伍。它更關系著我們國家的政體,即人民代表大會制度到底為誰設立,由誰組成?毫無疑問,無論何時,無論何地,只要中國共產黨掌握著我們腳下這片土地的政權,對任何政治事物的唯一判斷標準都將是最廣大人民的利益。

衡陽事件剛剛過去,它引發的思考應當是深刻且深遠的。相信每一位擁護支持、關心關切中國人民代表大會制度發展完善的有識之士都會從這個典型事件中深思,繼而闡發出很多富有建設性的意見。

(作者單位:全國人民代表大會)