女裝袖型設計及配袖要點探討

王珊珊

(安徽城市管理職業學院藝術系,安徽合肥 231000)

1 女裝袖型設計的原理

1.1 衣身與衣袖的平衡關系

衣身的平衡合體狀態是影響衣袖平衡的關鍵。衣身的平衡存在絕對平衡、相對平衡狀態,大多數衣身在實際穿著狀態中往往呈前高后低的相對平衡狀態。為了滿足袖型的兼容性和適應性,一般配袖多為同一層次的配袖,也可以跨層次配袖。即貼體衣身配貼體衣袖或貼體衣身配合體衣袖。在采用劈門、歸聚平衡和起翹的衣身是處在相對平衡狀態。當衣服穿著后背橫紋呈弧形向下狀時,說明衣身后背部平衡,也影響了衣身與衣袖平衡對格、對條的效果。因此,為了實現后背橫絲呈水平狀效果,結構中有意將斜背縫改為直背縫,使穿著時呈微向上的橫絲在自然條件下的下垂中保持平衡。它是屬于平衡版型中的暗技術,適合對格、對條的高級服裝需要。女裝袖窿條件根據衣服的合體程度分為標準袖窿和變態袖窿,這兩種袖窿形態主要體現在窿深和窿距的變化[1]。

1.1.1 標準袖窿

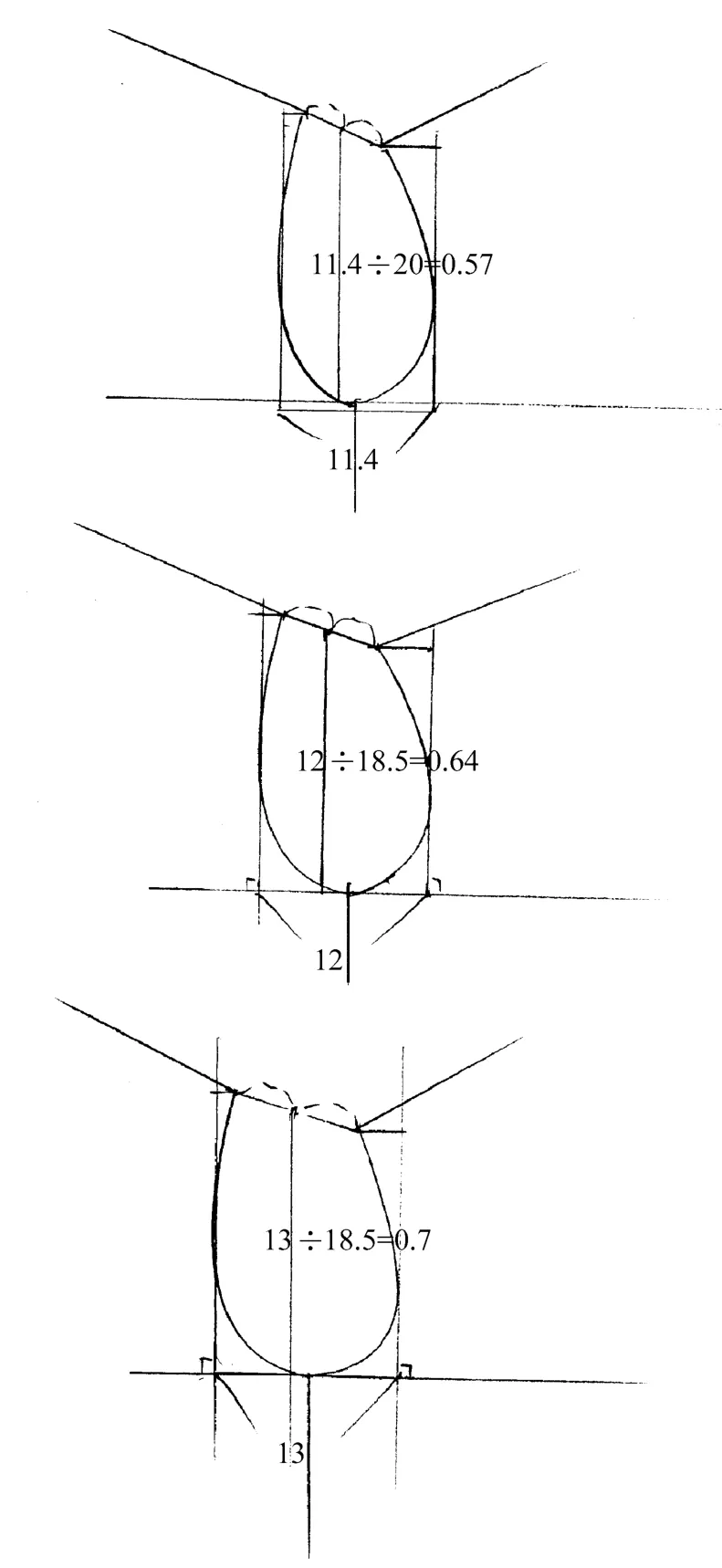

標準袖窿的AH約占46%B~48%B左右,BAH-FAH=0.5~1.5cm左右,窿距約占13%B~14%B左右。袖窿比值(窿距∶窿深)64%,該袖窿呈鴨蛋形是理想平衡貼體美觀圓形袖袖窿。袖窿比值在74%時,呈雞蛋形平衡合體扁袖的袖窿。袖窿比值在84%的形態時,袖窿呈球形胖體扁袖袖窿。

1.1.2 變態袖窿

變態袖窿是由于衣服呈寬松狀態,胸圍、胸寬、背寬、肩寬在增大,窿距減小,加深袖窿深并且窿深的加大量是窿距加大量的1.5~2.0倍,來滿足袖窿的弧長與胸圍間的比例,控制衣身的平衡狀態。

1.2 袖窿形態與衣袖造型的關系

袖窿形態與衣袖造型、衣袖功能間有密切關系,片面地增大袖肥,降低袖山雖能改善衣袖的活動量,但對衣袖的美觀合體性有影響。反之,減小袖肥,增加袖山也不利于袖子的美觀性。因此,在追求袖型功能中,從原來注重研究衣袖造型到現在轉變為改善袖窿形態,有意識地利用袖窿比值和窿距來表達袖窿的形態與衣袖造型。

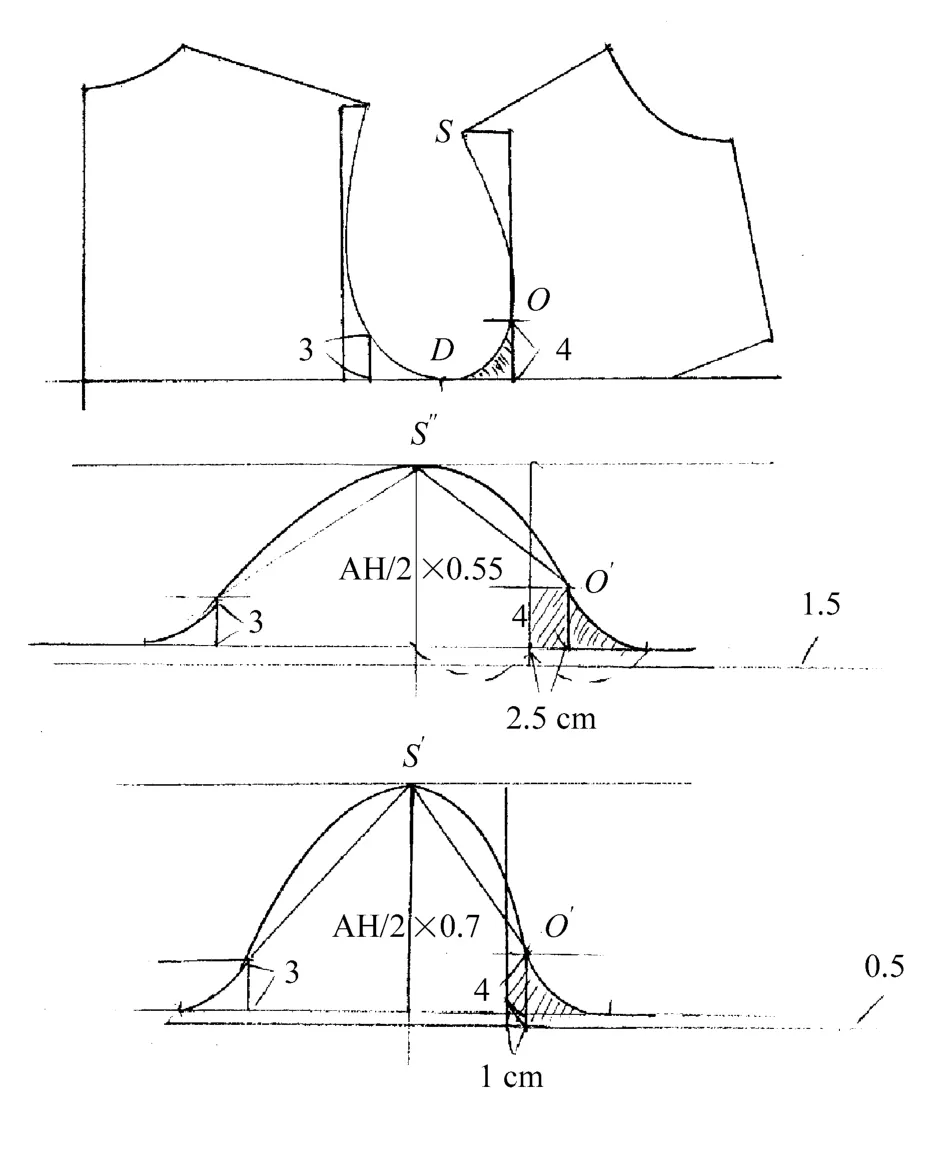

例如,我們把休閑裝的袖窿從圓袖窿向核裝袖窿的轉變;從0.7的合體袖窿向0.55貼體袖窿的轉變,窿距從占14%胸圍向占13%的轉變,就是通過改變袖窿形態來追求理想的衣袖袖型。如圖1所示。

1.3 袖型與袖窿弧長的關系

1.3.1 袖型

袖型是指衣袖的造型。袖型是服裝結構設計的重要條件。為了達到衣袖和袖窿相吻合的目的,以前一般控制袖肥是以0.2胸圍推算,1/10,1.5/10胸圍推算袖山,這種方法控制袖型不是太合理,現在通過袖弦夾角控制衣袖的袖型更合理。把袖型分為貼體袖15∶(12~15),合體袖15∶(8~12),寬松袖15∶(3~8)[2]。或根據袖窿弧長的比例確定袖山高都較合理。

圖1 袖窿形態變化

1.3.2 袖窿弧長

袖窿弧長是指衣身袖窿的總長,是和衣袖袖山匹配的重要依據。過大的袖窿會影響衣身平衡和活動的需要,過小的袖窿不符合穿著的需要。理想的袖窿長應該根據衣服穿著的狀況選擇在44%~52%之間。當選擇較大袖窿時該袖型的兼容性和舒適性較好;當選擇較小袖窿時,該袖型的美觀、合體性較好。

1.4 袖山高與袖肥的關系

在袖窿不變的情況下袖山高和袖肥呈反比關系,袖型越合體袖山越高,袖肥越小,反之袖肥就越大,袖型越寬松。但無論袖型多合體,袖山多應比袖肥小0.5以上。

貼體袖的袖山:AH/2×0.7;

合體袖的袖山:AH/2×0.6;

寬松袖的袖山:AH/2×0.5。

1.5 袖肥的確定

袖肥的確定首先是要滿足人體手臂圍的需要,然后根據衣服的合體程度和袖功能的需要適當加放袖肥松量。

經長期研究和實踐袖肥松量的變化規律,根據不同合體程度的袖肥尺寸可以通過以下公式計算。

貼體袖:0.2B-(2.5~3)cm;

合體袖:0.2B-(1.5~2)cm;

寬松袖:0.2B+(1~2)cm。

1.6 貼體袖、合體袖、寬松袖袖山和袖肥的比較關系

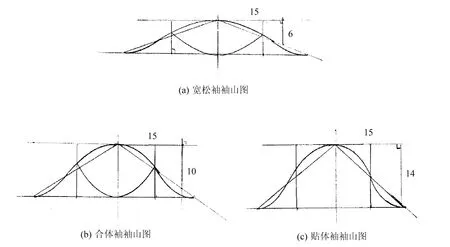

3種袖型的袖山圖如圖2所示。

圖2 3種袖型的袖山圖

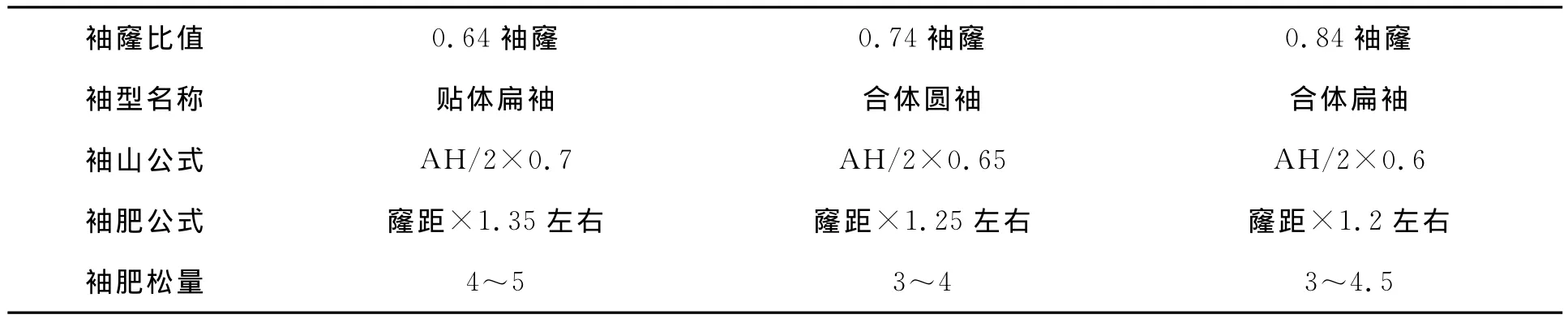

袖窿比值與袖山、袖肥、袖肥松量的關系對比見表1。

表1 袖窿比值與袖山、袖肥、袖肥松量的關系

2 影響袖型功能的內在因素

在配袖的過程中發現,影響袖型和內在功能的主要因素是袖肥松量、前后袖容量和內袖余量。在了解袖肥松量后能預先掌握袖型的功能和適應范圍;認識前后袖容量后才能保證衣袖前面的合體美觀,后面的活動舒適。了解和認識了內袖余量后才能掌握衣袖的旋轉量和扣勢的關系。

2.1 袖肥松量

袖肥松量是指袖肥大與窿距的數值,是區分扁袖與圓袖造型特征和表達袖型功能的重要數據。如在貼體袖型中,袖肥松量約4.5cm,袖肥約占窿距的1.33倍;合體袖型中,袖肥松量6cm,袖肥約占窿距1.44倍;寬松袖型時袖肥松量8cm,袖肥約占窿距1.6倍。不同袖型的袖肥松量是不等大的,并且前后袖肥松量的分配也不一樣,在貼體袖中前袖肥松量較小占1/6,后袖肥松量占5/6;合體袖中前袖肥量占1/4,后面占3/4;寬松袖中前袖肥松量占1/3,后面占2/3。袖肥松量是受袖窿形態的影響而變化的。袖窿比值越大,前袖肥松量就越小,較松身的袖型前袖肥松量會越大。而且前袖肥松量和前袖容量有著密切的關系[3]。

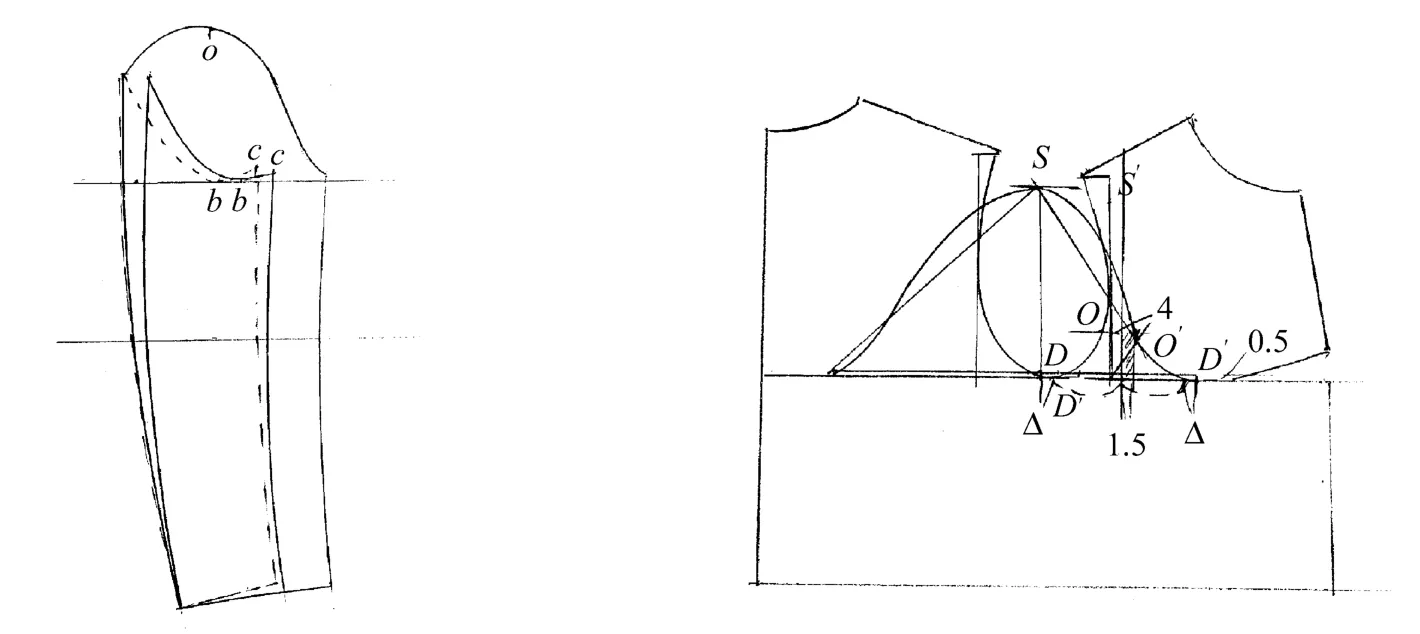

2.2 袖容量與袖型的關系

表達前后袖容量和控制前袖容量是使衣袖美觀、平衡合體、舒適易活動的關鍵技術。前后袖容量和前后袖肥松量密切相關。寬松袖的袖山低,前袖容量大,貼體袖中袖山高,前袖容量小。在基型配袖中只能看到前、后袖容量的存在,但在袖窿上配袖時可以看到,前袖容量與前袖肥松量的比較關系是控制前袖容量的主要依據。在配袖過程中,為了達到使衣身袖窿立體變形的需要,符合袖型美觀合體、活動舒適的需要,滿足增強衣袖功能,實現衣袖“三勢”的需要,采取抬高袖底線、縮短前袖標、控制前袖容量來實現[4]。袖型與前后袖容量關系如圖3所示。

圖3 袖型與前后袖容量關系

2.3 內袖余量

內袖余量僅存在合體和貼體袖型中,在配制美觀合體一片袖過程中,將前袖標O′點低于袖窿前袖標O點0.5cm,并使袖窿OS弧長=袖山S′O′,袖窿OD弧長=袖底O′D′后[5],這時前袖縫處會出現多出0.5~1.5cm。這個量就是內袖余量。袖窿條件和袖型功能影響內袖余量的數值。在增強衣袖“三勢”造型效果,解決袖底旋轉變形量、后縫劈勢與扣勢、前彎勢間的關系中內袖余量起著關鍵作用。

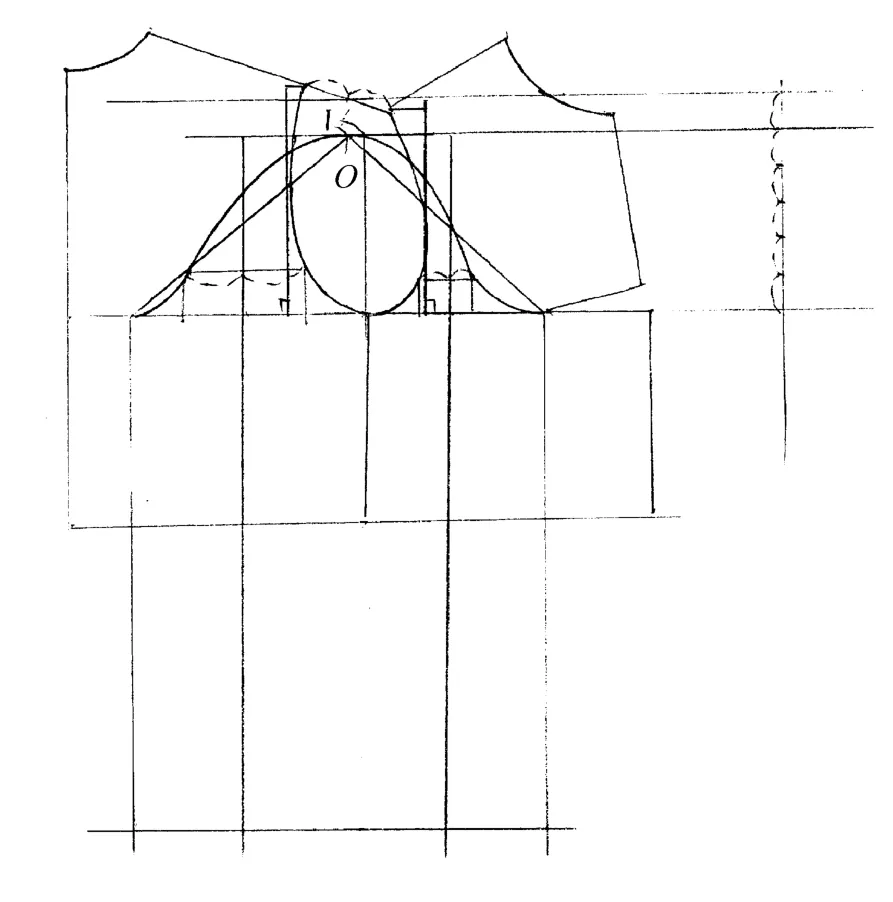

2.4 內袖余量與袖型“三勢”的關系

由于內袖余量的存在,在袖結構制圖中產生了袖底對檔點與袖山點的垂線間有0.5~1.5cm的間隙,這個量稱為衣袖旋轉變形量,這個關鍵的量很多時候都沒有注意,也不知道它的存在,普通的袖型中袖底對檔點和袖山對檔點是在一條垂線上的。所以傳統的配袖方法完成的袖型是平面衣袖,而有了衣袖變形旋轉量的袖型是立體圓袖。立體袖型能實現衣袖的“三勢”效果,能最大程度提升袖功能,使袖子在立體穿著時具有固定擺縫、穩定袖型使平面袖旋轉成立體袖。

衣袖的“前勢”是指衣袖裝在袖窿上符合人體手臂自然前傾5°~6°的狀態。

衣袖“彎勢”是指合體袖身滿足人體手臂自然彎曲轉折的形態。衣袖的“扣勢”是指穿著時衣袖下端旋轉量窩服狀的俗稱,在衣袖制圖中它是以大小袖后縫均呈豎向弧形劈勢0.5~1.0cm,而且兩者間呈上大下小弧形互補吻合狀。

衣袖的“扣勢”造型屬于利用內袖容量轉移至袖底,形成衣袖旋轉變形量,再轉移至后袖縫劈勢,將后縫劈勢一分為二,分散到大小袖后縫處呈豎向弧線劈勢。故形成了袖肥大小袖處呈2cm的間距。當大小袖后縫合后小袖縫C點自然提高形成了扣勢[6]。衣袖扣勢作用圖、內袖容量與袖底旋轉量關系如圖4所示。

3 女裝袖配袖要點及技巧

3.1 女裝袖配袖方法

長期研究國內外各種配袖方法體會到,把經驗性技術演變成系列化技術內容,離不開正確的配袖方法的選用,必須要在傳統的配袖方法上進行改革創新,進一步提升袖子的服務功能和袖型的美觀。

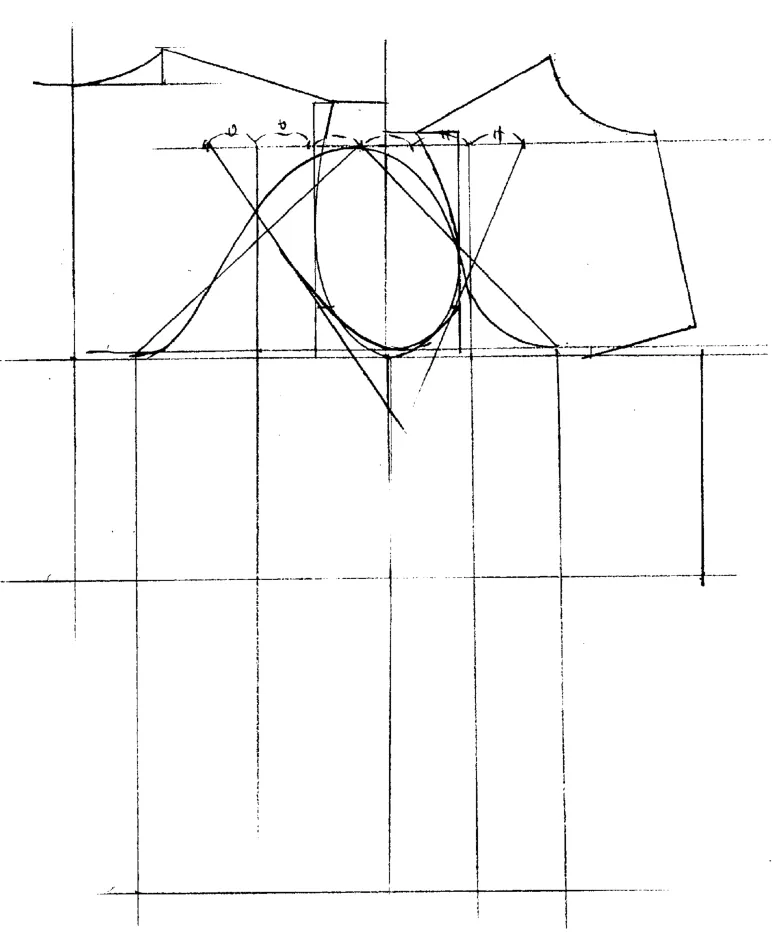

3.1.1 原型配袖法

原型配袖是根據袖窿長推算出袖山數據,并利用前、后弧長直觀地完成袖山部分的技術。通過一片袖變成兩片袖的過程中,在美觀袖型中能產生內袖余量,以及巧妙地利用內袖余量來改善袖型功能,從而實現衣袖“三勢”造型的效果[7]。原型配袖方法結構如圖5所示。

圖4 衣袖扣勢作用圖、內袖容量與袖底旋轉量關系圖

圖5 原型配袖方法

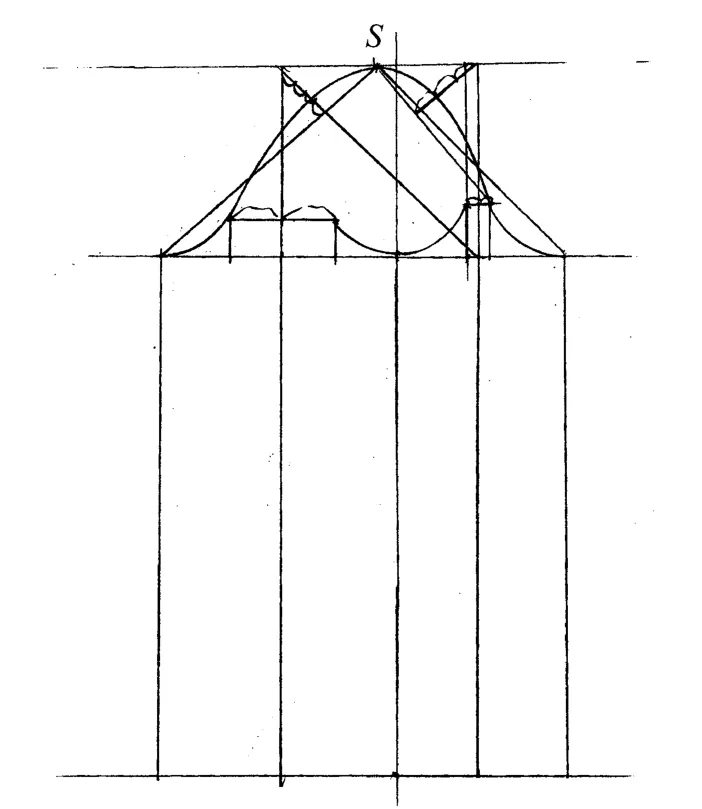

3.1.2 基型配袖

基型配袖是根據袖窿,袖型條件推算出袖肥數據和袖弦夾角數據,并用1/2袖窿弧長為袖弦公式完成袖結構。其中,有意識地通過等分法控制前后袖容量,達到衣袖的“三勢”暗技術[8]。基型配袖方法結構如圖6所示。

3.1.3 歐式配袖

歐式配袖是根據袖型條件推算出袖山數據,再通過袖窿定點、分段控制袖山吃勢量合理地解決袖型結構的最佳方法。其中,分段加放袖山吃勢量,合理地解釋袖山與袖窿,袖肥與窿距以及袖容量的把握都是最有效準確的。歐式配袖方法結構如圖7所示。

圖6 基型配袖方法

圖7 歐式配袖方法

無論是合體還是寬松的服裝,它的美觀性、舒適性和衣袖有著直接的關系,袖山部分與袖窿吻合,袖身部分滿足手臂的形態。控制衣身袖窿與袖山的平衡,最大限度地提升衣袖的活動舒適性,決定了現代服裝技術人員越來越需要在配袖技術發展過程中找出更完美的配袖技術。

4 結 語

經過長期的制版和實踐操作以及對成衣效果的研究發現:一件衣服的平衡和活動舒適,很大程度取決于衣袖,特別是對衣服活動量的控制。無袖的衣服,無論是寬松還是合體活動多不會受限制,一旦裝了袖子,就有可能會活動不舒適。所以,衣袖袖山和衣身袖窿的合理匹配顯得非常重要。衣袖不是單獨存在的結構,袖山部分和袖窿的吻合是控制衣袖和衣身平衡的重點,袖身的彎勢處理必須符合手臂形態和款式需要。

[1] 陳為無,朱達輝.米氏原型[M].上海:東華大學出版社,2011.

[2] 蔣錫根.服裝結構設計:服裝母型裁剪法[M].上海:上海科學技術出版社,1994.

[3] 朱立人.女裝結構版型修正[M].上海:上海科學技術出版社,2011.

[4] 吳經熊,孔志.服裝袖型設計的原理與技巧[M].上海:上海科學技術出版社,2013.

[5] 婁明郎,最新服裝制板技術[M].上海:東華大學出版社,2011.

[6] 王玉紅,馬芳,房婷.西裝袖窿與袖型的關系對舒適性的影響[J].天津紡織科技,2012(3):41-43.

[7] 羅琴.西裝袖窿與穿著舒適性探討[J].惠州學院學報:自然科學版,2011,22(6):37-40.

[8] 姚忠妹,張文斌,張渭源.袖山結構模型和結構設計方法的探討[J].東華大學學報:自然科學版,1999,25(6):70-75.