早產兒出生體重與感染的相關性分析

劉雪杰 馬麗娜 劉凌 賈麗宏 袁霞 吳清巖 劉娟

早產兒是指胎齡<37周出生的新生兒。隨著社會經濟的發展和近代醫學的進步,輔助生育技術越來越多地應用于臨床,圍生期高危兒的及時搶救成功,使得早產兒、低出生體重兒(LBW)的發生率不斷上升[1]。因早產兒各臟器發育不成熟,免疫系統不健全,早產兒感染已成為新生兒死亡的首要原因。本文對2012年8月~2013年8月濮陽市油田總醫院新生兒病房收治的423例早產兒中發生感染性疾病的因素進行分析,探討出生體重與早產兒院內感染關系。現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 2012年8月~2013年8月間,本院新生兒重癥監護室中住院的早產兒423例為研究對象,不包括住院時間<48 h者,其中男嬰245例,女嬰178例。體重1000~1500 g 88例,1500~2000 g 167例,2000~2500 g 168例。

1.2方法

1.2.1回顧性分析 記錄住院早產兒圍生期病史、臨床表現、體征、各項感染指標及影像學檢查、各種侵入性操作次數、抗生素應用、靜脈營養應用時間等情況。

1.2.2感染診斷標準 參照衛生部頒布的《醫院感染診斷標準》,醫院感染是指患者在入院時不存在感染,也不處于潛伏期,而在入院后獲得的感染,包括在醫院獲得感染出院后才出現癥狀者,包括臨床診斷及實驗室確診病例。

1.3統計學方法 用SPSS12.0軟件進行分析,計數資料采用χ2檢驗,計量資料應用t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

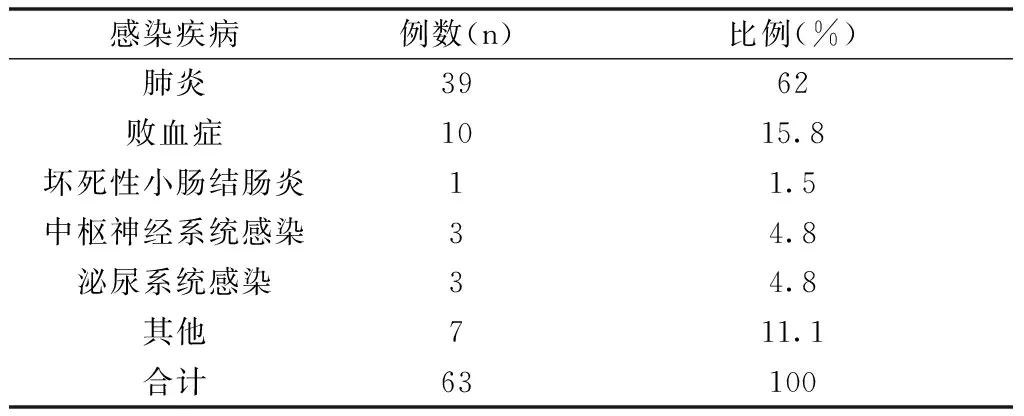

2.1醫院感染的發生情況 納入研究的423例早產兒,發生感染63次,發生率14.9%,感染者培養陽性者以革蘭陰性桿菌為主,其次為革蘭陽性球菌,真菌培養陽性者少見,感染者中死亡2例,死亡者血培養均為革蘭陰性桿菌感染敗血癥,院內感染者死亡率3.1%。具體構成詳見表1。

表1 院內感染構成情況

2.2醫院感染及體重的關系 體重越低,發生院內感染的危險性越大。具體見表2。

表2 不同體重醫院感染發生率

注:P<0.05

3 討論

隨著各地NICU的建立及呼吸機的應用,早產兒救治技術越來越高,死亡率越來越低,但伴隨著存活率的提高出現了一系列問題,而院內感染已成為一個讓NICU醫護人員頭痛的頭號問題。尤其是低出生體重兒,體重低各系統發育不成熟,血漿中IgG水平低,皮膚屏障功能差,繼發院內感染幾率增加。本研究顯示體重越大,發育越完善,生存能力越強,院內感染發生率越低。而出生體重<1500 g、胎齡<32周早產兒,感染率明顯提高,體重越小住院時間越長、侵入性操作多、靜脈營養時間長等亦是感染增加的因素。

臨床上新生兒感染的臨床表現及實驗室檢查缺乏特異性,本研究發生感染的63例早產兒首發表現為喂養不耐受者(潴留、嘔吐等)占40例,實驗室指標改變往往晚于臨床不典型改變,及早對早產兒,尤其是低出生體重兒進行綜合評估,以便早期診斷,及時控制感染、切斷傳播途徑也是有效防止感染擴散的手段,尤其是醫務人員手衛生,更嚴格的洗手將會使帶菌率進一步下降。所以新生兒病室中需有方便的洗手設備,每次接觸患兒前后均應洗手[2]。郭俊良[3]提出每周靜脈注射1次免疫球蛋白可預防早產兒醫院感染。

總之,低體重是感染發生的一個顯著的危險因素,感染一旦發生,抗生素升級應用、各項支持治療、住院日增加,住院費用及死亡率提高,同時醫患溝通困難,增加了醫患矛盾,因此在臨床工作中要嚴格控制醫院感染的各個環節,盡量去除感染發生的外在因素。加強院感培訓,病房消毒隔離,加強手衛生,嚴格執行無菌操作,依據病情合理應用抗生素,并制定合理科學的喂養方法使體重增長至理想水平,降低院感發生率。

[1] 林靈,張蘊暉.低出生體重的遺傳與環境交互作用研究進展.復旦學報(醫學版),2007,34(6):939.

[2] 葉愛群,葉曉春.洗手防止醫院感染臨床試驗.中華醫院感染雜志,1996,6(1):41.

[3] 郭俊良.7免疫球蛋白預防早產兒院內感染的臨床療效觀察.中國實用兒科雜志,2002,15(12):746.