最能適應高寒氣候的畜種資源

蘇永杰

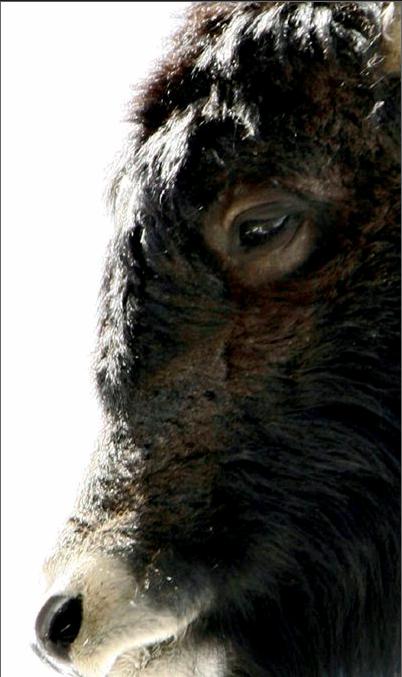

牦牛的生物學特性

牦牛是牛屬動物中最能適應高寒氣候而延續至今的物種,屬珍奇稀有的畜種資源,主要生長在海拔3000—6000米,自然條件極度艱苦的高山、高原地區。世界上現存的牦牛總頭數約1500萬頭,分布在中國、巴基斯坦、印度、尼泊爾、不丹、錫金、俄羅斯、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、阿富汗、蒙古等國。其中,中國有牦牛1400多萬頭,占世界牦牛總數92%以上,是世界上擁有牦牛數量最多的國家,主要分布在青藏高原及其周邊地區,包括西藏、青海、新疆等省(區)和內蒙、甘肅、四川、云南等省(區)的部分地區。

牦牛是惟一能夠充分利用青藏高原草地資源的優勢牛種和特有的遺傳資源。它以對高海拔地帶嚴寒、缺氧、缺草等惡劣條件的良好適應能力而成為高原地區不可替代的生產生活資料,可提供奶、肉、毛、絨、皮革、役力、燃料等生產、生活必需品,在高寒牧區具有不可替代的生態、社會、經濟地位。

我國牦牛的自然分布地區,主要是藏民族聚居區。在藏民族的悠久歷史和燦爛文化中,隨處可見牦牛的痕跡,因而藏族也被稱為“牦牛背上的民族”。牦牛是藏族先民最早馴化的牲畜之一,對于世代沿襲著游牧生活的藏族來說,牦牛具有無可替代的重要地位。牦牛為藏民族提供著生產、生活必需的資料來源,是藏民族在世界屋脊上頑強生存的生命和力量的源泉。牦牛是藏民族牧業的象征,同藏族人民的生產、生活、文化、宗教等有著極為密切的關系。

牦牛的馴化與畜養

藏語稱牦牛為“Yag”,飼養牦牛的其他民族,都以藏語的發音來稱謂牦牛。如俄語(Rk)、英語(Yak)、法語(Yak)、尼泊爾語(Yakpho),中國古代華夏民族在稱謂和文字上也是用藏語的發音,稱牦牛為“雅”牛。3000多年前殷商時代的金文,以牦牛體大、角張、毛長、尾大的特征,形象地寫成“奉”字,以后創寫“氂”(讀雅音)字,可是后來,這個“氂”字別讀為“毛”,于是在秦、漢以后出現了多種“毛”的同音字體,有“氂”、“旄”、“髦”、“眊”及“毛”等,既用來稱牦牛本身,也稱牦牛毛的制品,也有將“氂”寫成“犛”(讀厘音)稱牦牛為犛牛。“牦”字始見于公元前220多年前戰國末期《呂氏春秋》“本味篇”:“肉之美者,牦象之肉也”,牦象即指犛牛。至于區分“犛”與“牦”是明代的李時珍(1518—1593),李氏在1578年成書的《本草綱目》中,稱野牦牛為“犛”,家牦牛為“牦”。他說:“犛牛……居深山中,野牛也。狀及尾,俱同牦牛。牦小而犛大,有重千斤者。……”

據研究并認定,現在的家養牦牛,是距今五千多年前(龍山文化時期),由我國藏族的先民——古羌人在藏北羌塘等地區,將捕獲的野牦牛馴養而來的。據歷史學家任乃強考證:“羌人把野牛馴養成牦牛,當比他們馴養成功綿羊的時間要晚得多。……羌族在中原的殷、周之前,已經把野牛馴養成乳、肉、毛、役兼用的主要家畜……”牦牛在青藏高原上被我國古羌人馴養以后,隨著古羌人的游牧、遷徙,以及勞動手段的改進、生產水平的提高、商業貿易的發展而向其四周適應生存的地區擴展。其東,從巴顏喀拉山脈進人松潘草地(現四川阿壩、若爾蓋、紅原等縣草地)而至大巴山區;其南,翻過喜馬拉雅山脈的一些山口而進入南坡高山草地;其西,通過阿里草原進入克什米爾及其鄰近地區;其北,越過昆侖山脈和經由克什米爾而進入帕米爾及其以北和天山南北、阿爾泰地區。在以后的年代里,逐步形成現今牦牛的分布區域。