課程體系構建和教學內容優化探索①

侯海良,譚甲凡

(湖南人文科技學院機電工程系,湖南婁底417000)

近年來,隨著我國高等教育由精英教育向大眾化教育轉化,高等教育得到了跨越式發展,高校擴招十多年來,高校的數量、學科、專業和學生規模都得到了較大的發展,但也存在所培養人才質量與社會需求有一定差距的問題。因此,深化教學改革,提高教學質量是目前高等教育的中心環節,而深化課程體系與教學內容的改革是提高教育質量的核心,它直接反映高校的人才培養目標[1]。

1 課程設置和教學內容優化的必要性

電子信息工程專業具有知識覆蓋面寬、多學科交叉滲透、應用性強、對實踐要求高等特點。其專業基礎課和專業課程所涉及的基本理論和分析方法對學生的專業素質培養有很重要的作用。課程之間知識銜接緊密,交融性強,每門課程的學習需要前面課程的知識作鋪墊且又是有關后續課程學習的基礎。另外電子技術日新月異,芯片和微處理器的更新換代越來越快、功能越來越強大,需要讓學生牢固掌握專業的基本概念、基本分析和設計方法,具備在今后學習、工作中獲取新知識理論基礎[2]。

目前新升本科院校電子信息工程專業在課程設置、教學內容等方面存在一些問題。首先,在課程設置和培養方案制定上,絕大多數新升本科院校都是借鑒老牌本科院校,目前仍然向其靠攏,但這類學校的生源質量比老牌院校差,辦學條件和資金投入都無法達到老牌院校的水平,如按它們的方式和方法來發展地方性本科院校的電子信息工程專業,在較長時間內將難以形成學校的專業特色,專業的影響力和學生的實際能力也得不到真正的提高。其次,目前新辦的電子信息工程專業的教學大多是以理論課講授為主、實驗為輔的教學模式,實驗設置以驗證性實驗多,綜合設計性實驗少。學生在學習中“重理論輕實踐”,把理論學習當成主要學習任務,把實驗看成是理論知識的驗證,學生容易應付了事,有必要對課程理論教學和實驗教學內容進行優化。再次,實踐環節教學內容設置不合理。課程設計、實習實訓等是培養學生實際動手能力、分析和解決問題能力的關鍵環節,但在實際操作時更多的強調書本知識的簡單應用,學生參考書本就可以比較容易的完成。此外,這類學校學生的自學能力和學習素養決定它們很難自主開展電子設計,有必要在教學內容和方法上進行改革,激發學生學習積極性和培養學生的自主學習能力。

隨著電子技術的發展,新的電子元件、多功能微處理器和大規模集成電路的應用越來越普遍,電子信息工程專業課程的設置和課程教學內容也要不斷地調整以適用社會對人才的要求,在有限的時間里把學生培養成能滿足社會需求的人才,改革和優化專業課程體系和教學內容已是必然。

2 我校電子信息工程專業人才培養目標的確立

1998年教育部頒布了新的《普通高等學校本科專業目錄》,將原來的電子工程、應用電子技術、信息工程、電磁場與微波技術、廣播電視工程、電子信息工程、無線電技術與信息系統、電子與信息技術、攝影測量與遙感、公共安全圖像技術等10個專業調整為電子信息工程專業,授予工學學士學位[3]。由此可見,電子信息工程專業是一個電子和信息工程方面的較寬口徑專業,可開設的課程很多,人才的培養目標也具有多樣性。因此,在制定人才培養目標要考慮到學校的特色、優勢和學生的實際情況。

作為新升的地方本科院校,湖南人文科技學院從2005年開設電子信息工程專業以來,一直積極探索“應用型”人才培養模式,希望培養的學生既具有很強的動手能力和開發設計能力,滿足當前社會需要,又具有較強的技術基礎理論和開闊視野以增強畢業生的適應性,使他們有足夠的知識適應未來科技的新發展。通過近十年的探索,基本確定了適合我校的專業人才培養目標,明確我校電子信息工程專業畢業生應具備的專業知識、職業技能和素質,并根據人才培養目標不斷優化專業課程設置,改革教學內容,讓每門課程承擔起在總體專業知識學習和專業素質培養中應該承擔的任務。

3 課程體系建設和教學內容優化的措施

我校電子信息工程專業根據學校培養應用型人才要求,以“基礎夠用,專業扎實,實踐突出,特色鮮明”為導向,按照六模塊(公共必修課、專業必修課、實踐必修課、專業方向課、專業任選課和素質教育課)開設課程,在課程設置、教學內容優化和教學方法改革上進行了積極探索,初步形成了自己的專業特色。

3.1 優化公共基礎課時,突出重點

公共必修課程由學校統一安排,其中“兩課”類課程、大學體育、大學英語等課程完全由學校統一安排。數學類課程(高等數學、線性代數、復變函數與積分變換、概率論和數理統計)是基礎工具,專業學習需要有扎實的數學基礎,大學物理是專業的理論基礎,其有助于專業學習。如大學物理中力學、電學對學生專業學習幫助很大,應重點講,但目前的教材和實際教學中都是大篇幅的應用微積分解決力學、電學中的問題,學生在學習過程中感覺像上高數課,反而忽略了物理中基本原理的學習。其實,只要學生數學功底扎實,物理課程可以重點放在基本原理的講解,習題由學生完成。因此,在課時和教學內容安排上,這類課程由我專業組織制定教學大綱,適當增加課程課時,強化與專業聯系緊密的知識的講授。

3.2 理順專業知識的“三條主線”,優化教學內容

專業必修課、專業方向課和專業任選課的設置緊緊圍繞“電路與電子類、信息類和計算機與嵌入式類”三條主線展開。電路與電子類主要由電路原理、模擬電子電路、數字電子電路、高頻電子線路、檢測與轉換用、集成電路原理及應等課程組成,該模塊主要培養學生分析和設計各種電子電路的能力。信息類課程主要包括信號與系統、電磁場與電磁波、通信原理、數字信號處理、信息論與編碼等課程,主要使學生掌握信息處理和傳輸的基本技術。計算機與嵌入式類包括C語言程序設計、微機原理與匯編語言、面向對象程序設計、計算機軟件基礎、單片機、DSP和ARM等課程。每類都強化基礎課程的教學,將基礎類課程設置為專業必修課并保證各課程充足的課時,突出基礎理論和系統理論的講述,夯實基礎。開設應用電子技術和信息處理兩個專業方向,由學生結合自己的興趣選擇專業發展方向。專業必修課和專業方向課都側重基礎理論,并將最新的理論和技術適度引入課堂,擴展學生視野。優化課程教學內容,如連續信號的時域分析在電路原理、信號與系統中都有大篇幅介紹,Z變換在復變函數與積分變換、信號與系統和數字信號處理中都做了重點介紹,還有大量其它知識點也存在重復,8年來,電子信息工程專業培養計劃通過6次大的修訂,對所有開設課程的教學內容進行了整合,理順了課程知識銜接,刪除了重復內容,并將最新的技術引入課堂。

3.3 適當增加素質教育課程

目前,國內高校在學生錄取時就劃分好專業,入學后完全按照專業特點設置課程,而且專業設置越來越細,導致學生的知識面越來越窄。從2010年開始,專業開設的素質拓展課逐年增加,2012級學生培養計劃中明確提出,有學校要求的10個學分的公共任選課至少有1門傳統文化類和1門藝術素養類課程,并另外開設了4個學分的素質拓展訓練課程,擴展學生的知識面,提高學生的基本素質。

3.4 實施多層次、多形式的實驗實踐教學改革

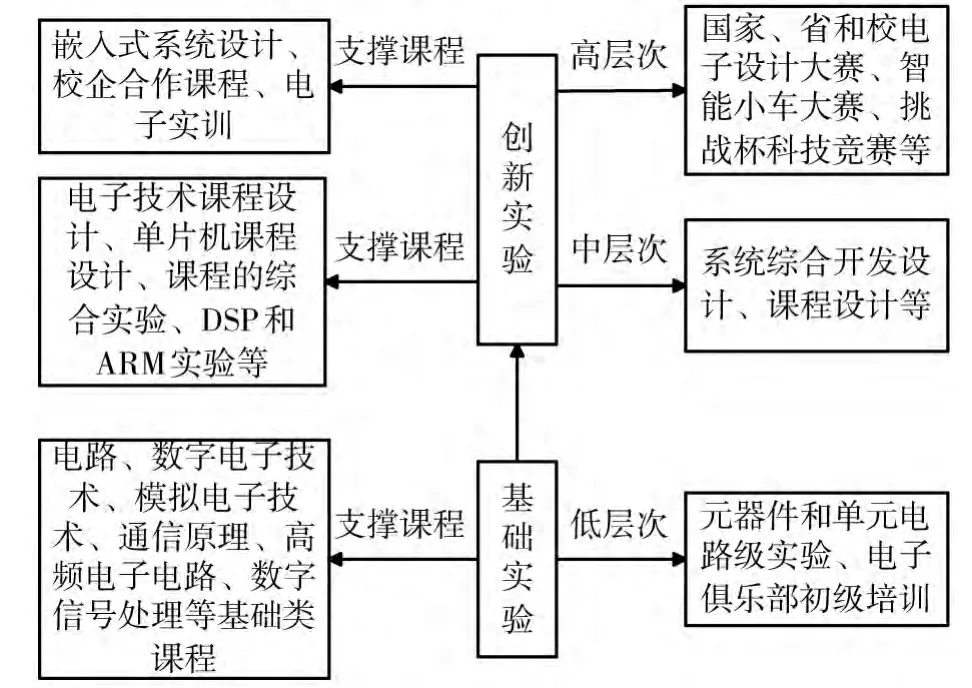

為了提高學生的實際動手能力和創新能力,培養受社會歡迎的應用型人才,經過多年摸索,基本形成了“三層次四個相結合”的實踐教學模式。

3.4.1 搭建層次化的實驗平臺

學生動手能力的提高是循序漸進的過程,我們搭建的“三層次”實驗教學(見圖1)就是讓學生通過實驗實踐逐步提高動手能力、學生運用知識和解決問題的能力。

層次一:以培養學生的實訓、實驗素養,開啟學生理論聯系實際為主要目標的基礎教學平臺。基礎教學平臺以常規的課程實驗、實驗設備為依托,通過基礎性實驗使學生養成良好的工程素養,掌握扎實的基本技能和形成良好的工程意識,開啟其理論和實踐相結合的意識和思維。

層次二:以培養學生的綜合實驗能力,加強學生課程之間的聯系為主要目標的綜合設計實訓、實驗教學平臺。綜合設計實訓、實驗教學平臺主要以購置的或自行研制的實訓、實驗裝置為依托,制定多門綜合設計實訓、實驗內容,提高學生對課程之間聯系的認識,培養學生的實際工程綜合設計、安裝和調試的能力,開啟其實際工程設計意識和思維。

層次三:以培養學生的創新設計能力,加強學生創新制作為主要目標的創新實訓、實驗教學平臺。創新實訓、實驗教學平臺主要以綜合創新訓練基地、校企合作平臺為依托,開展以“大學生科技作品大賽”、“教師科研項目”和實踐教學大綱規定的各綜合設計實訓、實驗,通過實訓、實驗項目的開展,使學生具備初步的創新思維和研究能力。

圖1 層次化實驗教學模式

3.4.2 實行“四個相結合”的實驗教學

堅持“理論教學與實驗教學相結合”。打破原有的實驗教學和理論教學分開[4],先講授理論后實驗和理論教學為主、實驗教學為輔等常規教學模式,實行“實驗進課堂,把課堂搬進實驗室去”[5]。在理論教學中,充分利用Flash和各種仿真軟件演示,把試驗箱和自制實驗平臺搬進課堂,邊講解邊進行實驗演示、驗證;在實驗室講課,讓學生一邊學習一邊操作,觀察實驗現象。到目前為止,數字信號處理、通信原理、電路原理等十多門課程的動畫演示軟件或仿真程序都編寫完成,并為單片機原理和DSP開發了教學和實驗用的開發板。通過這些措施,學生鞏固了理論知識,增強了實驗操作能力。

堅持“實驗教學與工程實踐相結合”。為了提高學生工程實踐能力,我們開設3門校企合作課程、建立了校內實訓基地、購買了PCB制作、現代交換網與信令實驗平臺等一批工業用實驗平臺,從課程設置、實踐基地和實驗設備等方面保證了學生工程實踐能力的培養。同步要求課程設計、綜合實驗盡可能的來自生產或解決社會實際問題,并采用項目驅動法[6],由教師在開學時提供題目,指定任務要求,學生在課余自己獨立完成,教師只提供基本的指導。所有的實驗項目由指導教師現場驗收,并要求學生現場答辯以保證效果[7]。

堅持“實驗室開放與學生社團相結合”。從2006年起逐步探索實驗開放,目前已全天候的開放了4個電子技術實驗室、PCB板制作實驗室、單片機、DSP和ARM實驗室,并安排人員定期指導,讓學生有實驗設備和實驗場地從事課外實驗和科技創作。并充分發揮電子俱樂部的作用,為電子俱樂部安排了專用的活動場所、配備了基本的實驗設備,安排了三位老師輪流到俱樂部指導學生開發設計、組織講座等,目前電子俱樂部注冊人員達417人,電子俱樂部的活動擴展了學生視野,對學生掌握專業基礎知識和基礎技能有很好的促進作用。

堅持“實驗室開放與‘個性化’教育相結合”。個性化教育是專業根據學生的興趣愛好和專業特長有針對性的培養學生。個性化教育主要通過學業導師制和實驗室開放保證實施。新生入學后,我們會將專業所有老師的研究方向、目前承擔的項目等基本情況向學生公示,學生根據自己的情況選擇1名教師作為自己的學業導師,第一年由學業導師對學生大學學習、生活進行指導,并讓學生盡早參與到導師的科學項目中來。在學生對專業有所了解后,根據自己的興趣再次自由選擇并最終確定學業導師,一般在第三學期進行,以后學生原則上不再更換學業導師。導師對學生學業進行全方位的指導,通過實驗室開放保證學生有儀器設備供使用。2010年,系建立了3個學生自主管理的全開放創新實驗室,方便學生從事科學研究與產品開發,將創新教育延伸到課堂教育之外。

4 教學效果

通過不斷對電子信息工程理論教學和實驗教學進行改革,目前基本構建了比較合理的課程體系,教學內容也基本得到優化,學生的專業基礎得到夯實,實踐能力不斷得到提高,衡量學生創新能力的各類競賽成績也不斷提高。

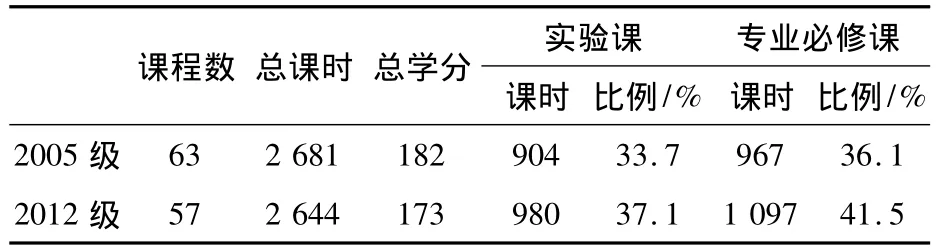

改革前后的培養方案對比見表1。由表1可以看出,與2005級培養方案相比,2012級培養方案中開設的課程數和總課時都有所減少,學生課程負擔明顯減輕;專業必修課課時和比例上升明顯,顯示了2012級培養方案更加強調夯實專業;教學實驗課時增加比較多,其主要變化在于增加了3門校企合作課(5周)、2周的電子實訓和4周的畢業實習,同時將一些驗證性實驗納入課堂教學中而未作為實驗課開出。2012級的培養方案體現了突出專業基礎教育和實驗能力的培養。

表1 優化前后培養方案統計對比

學生課余自主從事電子開發設計的人增加,很多學生自己購買了DSP、ARM等開發板,在電子俱樂部和創新實驗室從事開發設計的人數增多,學生的積極性也得到很大的提高。學生開發出了光立方、點陣式俄羅斯方塊、自動搬運機器人等一系列產品,獲得省、校級研究項目的數量逐年增加,僅2012年我專業學生獲得湖南省研究性學習和創新性實驗項目4項。

學生參加各類競賽的成績突出。2011年參加全國大學生電子設計大賽獲得國家二等獎1項,省級二、三等獎各1項;2012年參加湖南省電子設計大賽獲得省一、二、三等獎各1項;2013年參加全國大學生電子設計大賽獲得國家一等獎1項,省二等獎2項,三等獎1項;參加2011年湖南省“挑戰杯”課余作品大賽獲得三等獎2項;參加數學建模大賽、飛思卡爾智能小車比賽也獲得了很好的成績。

5 結語

新升地方本科院校電子信息工程專業要培養優秀的應用性人才,需要構建與之相適應的課程體系和實驗教學體系。通過優化教學內容、理順課程知識體系、搭建合適的實驗平臺,有利于學生形成系統的專業知識體系;有利于培養學生創新能力和工程實踐能力[2]。但隨著電子技術的發展和社會對人才要求的提高,對電子信息工程專業的理論教學和實驗教學內容的優化有必要繼續進行下去。

[1]李會容,張雪峰.電子信息工程專業教學內容和課程體系改革探索[J].攀枝花學院學報,2011,12(28):123-125.

[2]夏春華,王金庭.電子信息工程專業課程教學方法及內容改革初探[J].武漢科技學院學報,2010,12(23):58-60.

[3]皮 武.地方性大學的課程決策研究[D].南京:南京師范大學,2012.

[4]康君奇.大學創新人才培養與實踐教學改革[J].實驗技術與管理,2009,26(4):7 -9.

[5]李興紅,王 洋,趙 悅.以趣為徑加強實踐教學——將單片機教學課堂變成實驗室的教學改革探究[J].科技信息,2013(1):56-58.

[6]謝四蓮,劉 峰,張 軍.“項目驅動法”在《單片機原理及應用》教學中的應用研究[J].湖南人文科技學院學報,2010,3(2):124 -125.

[7]侯海良,成 運,陳 潔.DSP開放式實驗教學的探索[J].才智,2009(12):194 -195.