到底夠不夠

張垚杰

【關鍵詞】練習題?搖思考?搖 探索

【中圖分類號】G ?搖【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2014)01A-

0086-03

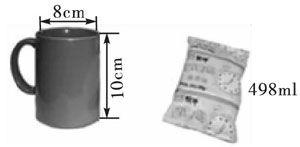

人教版數學六年級下冊第二單元,在學習了圓柱的體積計算以后,在練習三中編排了這樣一道題目:明明家里來了兩位小客人,媽媽沖了800ml果汁。如果用下圖中的玻璃杯喝果汁,明明和客人每人一杯夠嗎?

通過計算,三只杯子的總容量為932.58ml,因為800ml<932.58ml,得出結論:明明和客人每人一杯不夠。這個看似簡單的解題過程和明確的結論,卻不止一次地引發了筆者的思考。

思考一:該題以生活素材呈現,那么反觀現實中遇到此種狀況,到底夠不夠倒三杯呢?計算800÷3≈267ml,每個杯子的容積為310.86ml,兩數相比的比值約為0.86。也就是說,800ml果汁平均倒入3個杯子,約能裝滿每個杯子總容積的86%,這是一個非常符合生活實際的結果。照此理解,題目中媽媽沖的800ml果汁分給明明和兩位客人每人一杯應該是夠的。

思考二:結合下文例6的問題設計,筆者嘗試著將“明明和客人每人一杯夠嗎”這一問題進行如下解讀:①800ml果汁能不能裝滿三個杯子?②這三個杯子能不能裝下800ml的果汁?

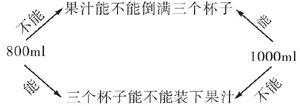

照此思路,如果是第一個問題,結果是800ml果汁不能裝滿三個杯子,但是在第二個問題中顯然這三個杯子又是可以裝下800ml果汁的,這是“果汁<總容積”情況下得出的結論。假設“果汁>總容積”,媽媽泡的果汁有1000ml,那么問題1的結果是1000ml果汁能裝滿三個杯子,問題2則三個杯子不能裝下1000ml的果汁。恰恰相反!這一過程可以用下圖來表示:

思考三:假如以800ml果汁能夠倒滿三個杯子這一結論為前提,如果媽媽沖的果汁只有600ml……300ml……1ml……呢?按照理解,只要媽媽沖了果汁(也包括大于三個杯子總容積的情況),分給明明和客人每人一杯都是夠的。那么問題本身還有什么意義?

總結起來看,問題“明明和客人每人一杯夠嗎”?如果不夠,有悖常理,而這個題目本身就來源于生活實際;如果結論是夠了,將會導致這個問題沒有任何實際意義;如果從問題本身去分析,那么兩種理解又會導致完全不同的兩種結果。對于此種現狀,筆者嘗試著從以下幾個問題入手進行剖析。

(1)是問題的不嚴謹導致理解的歧義?站在教師的角度,在遇上這樣的困惑時第一反應是歸結于題目本身的問題。也就是說“明明和客人每人一杯夠嗎”這一問題容易使人產生歧義。

聯系P20例題6(如下圖),同樣是以生活實際呈現,但是問題是這樣表述的:下面這個杯子能不能裝下這袋奶?(杯子的數據是從里面測量得到的)通過計算杯子的容積是502.4ml,大于498ml,所以這個杯子能裝下這袋奶。表述嚴密,結論正確。

再看習題中“明明和客人每人一杯夠嗎”這一問題,如果站在“不夠”的結論上思考,此問題的表達也不存在任何邏輯錯誤。那么,思考二中對問題的疑意從何而生呢?在深入研題并結合題意分析后得出:該問題應該理解為媽媽泡的800ml果汁能不能倒滿三個杯子。而第二種理解“三個杯子能不能裝下果汁”在筆者認為似乎有“偷換概念”的嫌疑。

(2)是生活實際與數學情境的脫節?在數學情境中,這個問題的結論是“不夠”,在生活實際中,得出的結論是“夠了”,存在矛盾。數學貼近于學生的生活實際是新課程標準的基本理念,但是在上述矛盾中,究竟該以什么作為標準呢?姑且換一種思路作如下解讀:數學要聯系生活實際,但并不是唯生活實際是從。應該允許“純數學”的形態存在,在這個范疇中,情境、生活實際都可以并且只作為模擬與虛設。

行文至此,一個低年級數學教師對該題的理解引起了筆者的注意:如果這個問題放在低年級的孩子中來教學,那我們師生一定會得出一致的結論是“夠的”。因為解決問題本來就是解決生活實際中的一些問題,在“夠”與“不夠”的爭論中若以“客觀實際”為準繩,問題的結論則顯而易見了。

又是一組矛盾——低年級認為的“夠”與高年級結論的“不夠”。對于這個問題,或許可以從新課程標準提出的不同學段教學建議中找到答案:第一學段(1~3年級)讓學生在生動具體的情境中學習數學,重在激發學生學習的興趣;第二學段(4~6年級)讓學生在現實情境中體驗和理解數學。也可以這么說:低年級的學生以形象思維為主,而高年級學生已具備初步的邏輯思維能力,這一區別造成了對同一題目可能存在的不同理解。

(3)如何在教學中妥善處理這一問題?顯而易見,針對該習題的所有思考最終指向教師的教學實際。對待這些多想一步就可能產生不同理解的題目,避而不談堅持“一刀切”直接得出“不夠”的結論顯然有欠妥之處。或者純粹作為一題作業,極少數的學生在完成后得出了相反的結論,教師又該作何處理?如果判“錯”,以怎樣的解釋去說服學生可能已經固有的理解呢?如果判“對”,則自然而然地導致了模棱兩可的現象。

課堂實踐與體會:

結合數學課程標準第二學段教學建議:要創設與學生生活環境、知識背景密切相關的,又是學生感興趣的學習情境,讓學生在數學活動中逐步體會知識的產生、形成與發展的過程。筆者在該題的教學中進行了如下嘗試:

【教學片段】人教版六年級數學下冊P22習題9。

(環節1)出示習題,學生計算、比較、得出結論(過程略)。

提問:明明和客人每人一杯夠嗎?(絕大部分學生根據計算得出“不夠”)

師:請大家聯系生活實際再次思考,你會有怎樣的發現?

部分學生(小聲的):每人一杯應該夠了;好像夠了?!

(環節2)師:我們來回顧一下這個題目(出示例題6)。

學生觀察思考之后提問:誰能用這樣的方式來表述一下這個題目的問題?

生1:這三個杯子能不能裝下800ml果汁?

師:能不能?為什么?

生2:能,因為杯子的總容積932.58ml>800ml。

師:那么你得出不夠的結論時是怎樣理解題目中的問題的呢?

生3:800ml果汁能不能倒滿三個杯子。

師:在現實生活中,可不可能將杯子完全倒滿?(生:不可能)課前老師進行了計算,800ml果汁平均分約能倒滿一個杯子86%,(實物演示)感知得出:這是一個非常符合常理的結果。

師:在題目中我們得出了“不夠”的結論,但是在生活實際中卻是“夠的”,并且非常合理。針對這一狀況,誰來說說自己的理解?

生4:我認為最終的結論是“不夠”,題目中根據計算的結果去比較再得出結論沒有問題。

生5:是問題本身出現了問題吧?因為有兩個不同的角度可以去理解了。

師:假設媽媽沖的果汁有1000ml,我們再來看這兩個問題,1000ml果汁能不能倒滿這三個杯子?(能)那么,這三個杯子能不能裝下1000ml果汁呢?(不能)(整個講解過程逐步形成上文思考二的板書)

(學生較長時間地陷入了“怎么會產生這種結論”的思考)

師:針對這一現象,你認為該題的最終解決應該選擇哪一個問題?請結合題目的意思加以思考。

(全體學生讀題并思考)

師:誰來說說自己的理解?

生6:我認為,從題目的意思來看應該是800ml果汁能不能倒滿三個杯子。

師:是這樣理解問題的同學請舉手。(約70%的學生)(小結)在解決問題中,對問題的理解直接關系到最終結論的得出,而分析問題要盡可能的結合題意。

(環節3)師:但是,大家發現了嗎?“到底夠不夠”這一矛盾并沒有得以解決。也就是:數學中理解的“不夠”和生活中的“夠”。

生:(若有所思)(輕聲地交流)是啊……

師:但是解決問題的指向已經越來越明朗。誰能來說說自己的見解?

生7:應該是數學和生活理解的標準不同吧。

師:非常好。那么在這兩種不同標準的理解中,你更傾向于用哪一個標準來用于這個問題的最終結論的得出呢?我給大家幾分鐘時間的思考。(學生思考)

師:統計一下,認為“不夠”的同學請舉手(約占全班65%的學生),認為“夠”了的同學(約占全班25%)。(另有10%的學生仍然沉浸在思考中沒來得及得出結論)

(環節4)師:大家想過嗎?如果按照生活中的理解得出結論是每人一杯“夠”了,那么媽媽泡的果汁是600ml呢?每人一杯?(也夠)200ml呢?1ml呢?往大了假設,每人一杯必然是夠的。就會得出這樣的結論:只要媽媽泡了果汁,每人一杯都是夠的?(學生思考)

師追問:那么問題本身還有什么意義呢?

生:(愕然)……

師小結:這個題目的最終結論由同學們自己去得出,在作業中按照個人的理解和思考去完成,也可以把理由寫下來。

【設計意圖】(環節1)是問題的呈現;(環節2)是對思考二的理解并結合上文“是問題的不嚴謹導致理解的歧義”進行教學,最終引導得出應該用第一種方式去理解該問題,同時強調了分析題意的重要性;(環節3)再次設疑,但是以前面的討論作為基礎問題解決的指向趨于明顯,給學生足夠的思考時間,讓他們用自己的理解去判斷并得出結論;(環節4)是結合思考3的拓展,仔細去分析,如果站在生活實際中“夠”的結論上思考,則假設的問題中媽媽沖的果汁應該符合“平均分約能倒滿一個杯子86%”作為前提,這樣一來,對于其他數據的假設實際上是把生活實際的問題又納入到數學情境中去思考了。

在數學課堂教學中,教師經常會有這樣的擔心:有些題目講不清楚或者講不透。教師的理解尚且如此,學生的反應可想而知。因而,這類問題往往會成為教師的“心結”、學生的“死結”。換個方式去思考,其實知識是有其特有的“生命力”的,這種生命力一方面體現為滲透,另一方面體現為生長。上述教學實踐中,用足夠的時間,把能想到的所有問題和可能都呈現給學生。不必奢求每個學生都能理解這當中的全部問題,相對于教學實踐中學生經歷的思考、探索的整個過程,最終結論的意義還會顯得那么重要嗎?

作業反饋后記:所任教班級46名學生,該題圓柱的體積計算部分準確率為97.8%;結論為“不夠”的約占67.4%,結論為“夠”的約占32.6%;約43.5%的學生在得出結論后寫下自己的理解,部分摘錄如下:①我認為夠了,因為題目中又沒說果汁一定要裝滿杯子。②不夠。如果不以裝滿為標準,那么800ml只能裝每個杯子的86%就不符合題目要求了,按照數學的理解杯的容量大于果汁那肯定不會裝滿,所以不夠。③不夠。800ml雖然能平均分三份倒入3個同樣的杯子,但卻裝不滿,生活實際當中不倒滿可以說成是一杯,數學理解中卻只能表示成幾分之幾杯。④我認為這個問題在數學中理解應該是不夠,但是在生活實際中是夠了,主要以杯子是否倒滿為標準。⑤在生活實際中理解為“夠”了,那么老師的最后一個問題(指環節4,筆者注),泡1ml也是不符合生活實際的。

可見,只要教師引導得當,學生的思維是積極主動的。