二調(diào)以后的日常變更地籍測量工作探討

李 巖

(嘉興市秀洲區(qū)土地勘測信息中心,浙江 嘉興 314000)

0 引言

為了貫徹《中華人民共和國土地管理法》,維護社會主義土地公有制,全面查實查清土地資源和土地利用狀況,掌握真實的土地基礎(chǔ)數(shù)據(jù),建立和完善土地調(diào)查、地籍管理和登記制度。實現(xiàn)土地資源信息的社會化服務(wù),滿足經(jīng)濟社會發(fā)展及以后國土資源管理的需要,保證土地資產(chǎn)的保值、增值,促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。提高城鄉(xiāng)土地利用率,推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展,科學(xué)規(guī)劃、十分珍惜和合理利用土地資源,切實保護堅守好耕地紅線,保護土地所有者和使用者的合法權(quán)益,使土地管理逐步走向法制化、規(guī)范化和科學(xué)發(fā)展的軌道。國家部署從2007年7月1日起開始在全國開展第二次土地調(diào)查工作。為按時、保質(zhì)完成第二次土地調(diào)查工作任務(wù),在人員組織、財政經(jīng)費保障、技術(shù)支持、工程監(jiān)理和精度控制等方方面面作了充分準備。各地都成立了土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)工作小組,通過招投標,全國有許多支優(yōu)秀專業(yè)測繪隊伍參與到二次調(diào)查工作中,現(xiàn)大部分地區(qū)調(diào)查工作已經(jīng)結(jié)束并提交了二次地籍調(diào)查成果。

二次土地調(diào)查成果數(shù)據(jù)庫的建立可以滿足整體的、數(shù)字的、動態(tài)實時的地籍管理建設(shè)需求。同時建成一個統(tǒng)一的、現(xiàn)勢性好的數(shù)字的城鄉(xiāng)地籍管理信息系統(tǒng)也為土管部門各方面工作提供了極大的方便,也為土地管理工作進入數(shù)字信息化時代打下了堅實的基礎(chǔ),也是未來社會可持續(xù)發(fā)展的需要。

因此我們土地測繪部門在如何充分利用好二次調(diào)查地籍測量成果,怎樣科學(xué)合理,更好地更新完善二調(diào)地籍圖件成果,逐步提高變更地籍測量的精度,保持地籍圖件的現(xiàn)勢性和準確性,滿足土地管理對測繪圖件成果的要求,確保發(fā)放土地證件質(zhì)量,是日常變更地籍測量工作中值得交流和探討的問題。

1 做好地籍變更測量工作的重要性

地籍測量技術(shù)性要求強,質(zhì)量要求高,是搞好土地地籍管理和登記發(fā)證管理的基礎(chǔ)性工作,而日常變更地籍測量,既是我們國土部門日常土地管理各項工作中一項十分重要的基礎(chǔ)工作,又是一項經(jīng)常性長期工作。

近幾年隨著城鎮(zhèn)建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快,征、用地拆遷工作持續(xù)不斷,土地和房產(chǎn)市場火爆,建設(shè)用地需求和增多,土地權(quán)利的變更日益頻繁發(fā)生。但隨著時間的推移,現(xiàn)有地籍圖件也要隨著現(xiàn)狀的變化而需要及時進行更新,所以我們在日常變更地籍測量中要用精度高的測量成果替代原有精度低的成果,不斷更新完善地籍成果數(shù)據(jù)庫的內(nèi)容,才能保持原有的地籍測成果繪資料的連續(xù)性、正確性和現(xiàn)勢性,才能避免因地籍測量錯誤引起相鄰宗地之間的糾紛,保證土地發(fā)證的正確性。

因此認真搞好日常的變更地籍測量工作,提供精度高的變更測量成果,為地籍信息管理系的持續(xù)發(fā)展建設(shè)和保障土地權(quán)利者的合法權(quán)益,為今后的再次土地變更測量工作打好基礎(chǔ)等,都是十分重要的。

2 現(xiàn)地籍圖件成果情況

我市現(xiàn)有的地籍圖成果是通過招標的專業(yè)測繪隊伍采用城市獨立坐標系,在先布設(shè)GPS控制網(wǎng)點后,再發(fā)展一、二級導(dǎo)線和圖根控制點的基礎(chǔ)上,用全站儀進行細部測量,大部分界址點都采用解析法實測,部分內(nèi)部隱蔽界址點采用丈量交會等方法反算,將界址線等地籍要素和地形要素合成地籍圖。

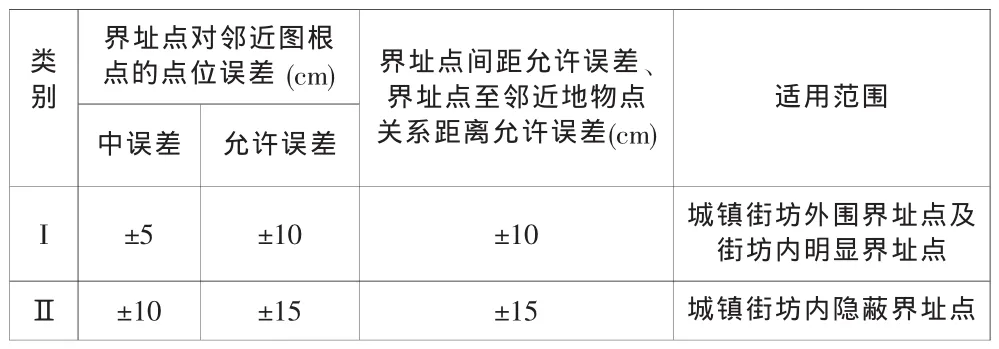

解析法測量界址點的精度可以滿足表1:

表1

地物點大部分也是采用解析法實測,但部分采用丈量和圖解的方法成圖的地物精度低。根據(jù)現(xiàn)有成圖情況在日常變量測量中發(fā)現(xiàn)測區(qū)建筑物密度較低的地方,因便于控制點的布設(shè)及使用儀器支站能觀測的界址點和地物點數(shù)量較多,界址點和相關(guān)地物便于檢核,地籍成圖精度較好。而在較老城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)及一些古、舊建筑物比較多、宗地個數(shù)密集,施測難度大的街坊內(nèi),因?qū)崪y點少,地籍成圖精度低。加之當時測量作業(yè)人員責(zé)任心和認真程度的差異和作業(yè)失誤產(chǎn)生錯誤等原因,也可造成個別地方存在粗差。

3 變更地籍測量的作業(yè)

現(xiàn)以近年來與本單位同行和其他專業(yè)測繪隊技術(shù)人員現(xiàn)場作業(yè)實踐為基礎(chǔ),淺談搞好日常變更地籍測量提高保持圖件精度的作業(yè)方法。

變更地籍測量的特點是變更測量任務(wù)急、發(fā)生頻繁、作業(yè)地點分散、地塊范圍小,但測量精度要求高。

土地部門在接收提交的二調(diào)地籍測繪成果后,變更工作一定要在原始調(diào)查成果基礎(chǔ)上進行變更,無論是界址點號、地籍號、變更宗地的宗地號還是圖形接邊,都要以電腦里二調(diào)初始地籍成果為基準。在變更地籍測量工作中,存在變更后的界址點、線與初始界址點、線接邊問題,當兩者銜接有誤差時,應(yīng)當是低精度服從高精度的原則進行接邊。變更地籍測量與初始地籍精度高低,主要取決于變量測量時的條件和作業(yè)方式、方法等。若在變更測量中控制點全部采用級別高于初始地籍測量控制點,對新增變更地物和界址點進行全解析法測量,則精度顯然高于原來采用低等級控制點或沒有實測到,通過其他方法計算繪制出的界址點和地物。因而在接邊時應(yīng)修改初始地物、界址線,若新增界址、地物是以原有界址、地物為起始,通過測距交會等方法丈量裝圖,則精度比初始成果還低,只能依初始地物、界址線為基準進行銜接。

變更地籍測量的坐標系一定要采用二次地籍調(diào)查測量選用的的坐標系,在技術(shù)上要求采用全解析法測繪,使用測量軟件計算機編輯成圖和面積量算。

(1)變更地籍測量的圖根控制點測量

變更測量時的控制點應(yīng)選用原二調(diào)時所布設(shè)的控制網(wǎng)中的各等級控制點,經(jīng)檢查符合精度要求后可直接使用進行地籍細部測量,若變更測量地塊距離原控制網(wǎng)控制點較遠,測繪單位應(yīng)布設(shè)圖根導(dǎo)線。變更地籍測量的圖根導(dǎo)線的測量起算控制點應(yīng)選用原二調(diào)控制網(wǎng)中的較高等級控制點,地籍圖根導(dǎo)線網(wǎng)的布設(shè),以滿足全解析變更地籍測量界址點測定和宗地圖及地籍圖的精度需要為準則,布設(shè)成附合導(dǎo)級方式。在圖根控制點的布設(shè)應(yīng)充分滿足變更地塊施測界址點、地籍圖精度基礎(chǔ)上的同時,也要考慮該地塊附近將來的日常地籍變更測量再次使用,因而應(yīng)布設(shè)為一些不易被破壞并可長期保存利用控制點,點位選擇必須保證通視條件良好,盡量選在視野開闊,不影響交通和安全,利于設(shè)站,圖根導(dǎo)線測量時應(yīng)采用全站儀三聯(lián)腳架施測。新設(shè)的控制點應(yīng)設(shè)制作好控制點標識,圖根點一般在柏油路面應(yīng)打入鋼釘,水泥地和水泥路面上可采用刻“十”字的形式。在土質(zhì)松軟的地方確需保存的點應(yīng)埋設(shè)符合標準要求的混凝土石樁,且點位的基礎(chǔ)應(yīng)堅實穩(wěn)固。

在通視條件不好,布設(shè)成圖根導(dǎo)級確實有困難的地方,可采用GPS定位技術(shù)測設(shè)圖根控制點,GPS基站可架設(shè)在二調(diào)時使用的高等級GPS點上,觀測采用快速靜態(tài)作業(yè)模式觀測控制點位坐標,點位應(yīng)選擇在方便架設(shè)儀器,視野開闊,被測衛(wèi)星的地平高度角應(yīng)大于15°,有效觀測衛(wèi)星數(shù)≥4,點位距大功率無線電發(fā)射源應(yīng)大于200米,距高壓輸電線應(yīng)大于50米,四周仰角沒有高于15°的成片障礙物,點位觀測時間應(yīng)在15分鐘以上。精度應(yīng)滿足變更測圖精度的需要,并至少與一個方向通視,并實地繪制圖根點點之記,以方便將來該地塊附近征用地放樣、建設(shè)用地勘測定界、房地產(chǎn)開發(fā)等土地變更測量作業(yè)。

對變更測量地塊離原二調(diào)控制網(wǎng)點較近的,但不適宜布設(shè)圖根導(dǎo)線及架設(shè)GPS信號條件不好的地方,可直接采用支站和支導(dǎo)線方法引點施測,但支導(dǎo)線邊數(shù)不宜超過3條,總長不得超過100米,并且要做好復(fù)查。對重要的公共界址點應(yīng)在不同支導(dǎo)線下都要測量進行比較,并做平差處理以保證精度要求。

(2)細部測量

細部測量是測定宗地的權(quán)屬界址點、線位置、形狀、面積及其他地物等要素。宗地權(quán)屬界址點平面位置的測量一定要充分利用已布設(shè)好的控制點,觀測所能觀測到的所有拐點,宗地界線必須看到、走到、測到,有的點時可能需攀爬墻、上房等方式才能直接測量到位,盡量確保變更宗地的權(quán)屬界線施測準確無誤,保證施測界址點和地物點精度。變更宗地外圍全部界址點及內(nèi)部部分明顯界址點,應(yīng)在圖根或圖根以上控制點上設(shè)站測量,測距不得超過150m。細部點數(shù)據(jù)采集方法主要采用全站儀用極坐標法進行測量,測量時要常歸零,當歸零差超過24"時,重測前一階段細部點并保證每測站重復(fù)測量2個以上相鄰測站測過的點,用以檢查并保證兩站的數(shù)據(jù)精度,測站定向應(yīng)以較遠點作為起始方向,并測定邊長,定向邊長宜長于測定邊。并另選一方向作檢查,測站定向完成后選擇另一個方向的固定明顯目標,應(yīng)測定其水平角,作為測站觀測過程中的檢查方向,數(shù)據(jù)采集過程中和每站結(jié)束前應(yīng)對標定方向進行檢查。觀測時司鏡員在立鏡時應(yīng)按原底圖上的實際位置依順序編號觀測,同時注意要加棱鏡中心與界址點位置不重合值。

全站儀解析施測后,應(yīng)對方便丈量間距在50米以下的界址邊,應(yīng)用鋼尺或手持式測距儀丈量界址邊。并適當丈量界址點與相鄰地物點的距離,做好相關(guān)記錄,以備內(nèi)業(yè)計算機圖形編輯時對反算邊長的校核。對實在不能觀測到的點,無法解析法采集到的部分地物,可利用采集到的地物點通過丈量量距、交會、截距等解析幾何方法解算出未測點坐標。丈量時注意墻體厚度加減,公共界址邊長應(yīng)相等,還應(yīng)多量取一些界址點和地物點之間相關(guān)距離,在便編輯圖形時檢核。

4 結(jié)束語

日常地籍變更測量工作,既是一項精確性要求高,又是日常一項長期的工作,變更地籍測量的精度和質(zhì)量,關(guān)系到每個土地使用者的切身利益,是保證發(fā)放土地證正確性的關(guān)鍵。這就要求我們土地測繪工作者正確使用變更地籍測量的方法,采取合理的作業(yè)方式進行變更測量,并做好與原有地籍成果的無縫銜接,每一次變更測量工作的成果都要及時入地籍信息庫,使地籍成果保持現(xiàn)勢性和較高精度,為今后相鄰宗地和本宗地再次變更測量工作提供了可靠的成果資料。因此只有認真做好日常變更地籍測量工作,不斷提高日常地籍變更測量的精度和準確性,才能夯實土地登記各項管理工作的基礎(chǔ)。

以上為一家之言,錯誤不足之處望同行批評指正。

[1]樊志全.地籍調(diào)查[M].2版.中國農(nóng)業(yè)出版社,2005.

[2]CJJ 8-99城市測量規(guī)范[S].國家建設(shè)部,1999.

[3]CJJ/T 73-2010地籍測繪規(guī)范[S].國家測繪局,1995.

[4]CH 5002-94衛(wèi)星定位城市測量技術(shù)規(guī)范[S].國家住建部,2010.

[5]國家測繪地理信息局.測繪綜合能力[M].測繪出版社,2012.

[6]詹長根.地籍測量學(xué)[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,2005.