平衡針刺法結合中藥熏蒸治療腦卒中后痙攣性癱瘓25例臨床觀察

趙冬娣 李有武 袁濤

(儀征市中醫院,江蘇儀征 211400)

平衡針刺法結合中藥熏蒸治療腦卒中后痙攣性癱瘓25例臨床觀察

趙冬娣 李有武 袁濤

(儀征市中醫院,江蘇儀征 211400)

目的:觀察平衡針刺法結合中藥熏蒸治療腦卒中后痙攣性癱瘓的臨床療效,初步探討其作用機制。方法:按就診順序將50例腦卒中后痙攣性癱瘓患者隨機分為治療組和對照組各25例,治療組予平衡針刺法加中藥熏蒸治療,對照組予常規針刺法加中藥熏蒸治療,分別于治療前、后對日常生活能力ADL積分及肢體痙攣程度進行評定并觀察療效。結果:ADL積分的改善,治療組優于對照組;肢體痙攣改善的總有效率,治療組為上肢96.0%、下肢91.7%,對照組為上肢80.0%、下肢69.6%,治療組均優于對照組。結論:平衡針刺法結合中藥熏蒸對于改善腦卒中后痙攣性癱瘓患者的肢體痙攣癥狀、日常生活能力均有顯著療效。

腦卒中并發癥 痙攣性癱瘓 平衡針刺 中藥熏蒸 生活能力

近年來,我們采用平衡針刺法結合中藥熏蒸治療腦卒中后痙攣性癱瘓患者25例,取得了良好療效,現報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料選取2010年1月至2013年4月在本院門診及住院治療的腦卒中后痙攣性癱瘓患者50例,按就診先后順序隨機分為2組。治療組25例:男性12例,女性13例;年齡(59.35±7.06)歲;病程(56.32±14.95)d;腦梗死14例,腦出血11例;癱瘓部位左側11例,右側14例。對照組25例:男性8例,女性17例;年齡(60.95±7.67)歲;病程(48.43± 13.10)d;腦梗死12例,腦出血13例;癱瘓部位左側15例,右側10例。2組患者的性別、年齡、病程、病種及癱瘓部位等差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例選擇標準(1)符合1995年全國第四屆腦血管病學術會議修訂的腦血管意外診斷標準[1],并經CT或MRI掃描確診;(2)肌張力評定采用改良Ashworth肌張力評定法(Modified Ashworth Scale,MAS)評定為Ⅰ~Ⅲ級;(3)生命體征穩定,無明顯認知或感覺障礙,可接受動作指令及進行言語交流;(4)無影響功能恢復的其他神經或肌肉骨骼疾病,近期未服用過中西鎮靜藥物或肌肉松弛劑;(5)無嚴重心、肺、肝、腎等系統疾病,無針灸及熱療禁忌癥;(6)能夠堅持并耐受治療,簽署知情同意。

1.3 病例排除標準(1)神志異常;(2)年齡>75周歲;(3)嚴重智能障礙;(4)不配合檢查、治療;(5)病程>6個月;(6)伴有心、腦、肺、腎等危重疾病。

2 治療方法

所有入選病例均接受基礎康復訓練,治療組行平衡針刺結合中藥熏蒸治療,對照組行常規針刺結合中藥熏蒸治療。

2.1 康復訓練按照Bobath為主的方法循序漸進地進行肢體功能鍛煉,以拮抗肌訓練為主,包括良肢位擺放,通過擠壓牽拉關節、橋式運動、跪位、站立位訓練,打破痙攣模式,誘發分離運動。每次30min,1日2次,并根據患者每周評價情況逐步增加功能訓練的內容和難度。6次后休息1d。共治療2個月。

2.2 平衡針刺法第1組穴:上肢屈肌側極泉、尺澤、大陵;下肢伸肌側血海、梁丘、照海,采用0.25mm×40mm毫針,快速進針,行柔和均勻的捻轉手法,以不出現肌肉抽動為度,留針30min,出針輕慢。第2組穴:上肢伸肌側肩髃、天井、陽池;下肢屈肌側髀關、曲泉、解溪、申脈,快速進針,行較強的提插捻轉手法,以出現較強針感為度,留針30min,出針較快。每日1次,10d為1個療程,間隔2d后行下1個療程,連續治療3個療程。

2.3 中藥熏蒸法處方:紅花、蘇木、桂枝、艾葉、透骨草、伸筋草、白芍、木瓜、乳香、沒藥、制川烏、桑枝各30g。治療方法:加水1000m L,浸泡6~8h,放入熏蒸器的熏氣鍋中,藥液離治療部位15~25cm為宜,熏蒸患者頭部及癱瘓肢體痙攣側,以患者耐受為度,避免皮膚燙傷。每次30~40min,每日1次,10d為1個療程,間隔2d后行下1個療程,連續治療3個療程。

2.4 常規針刺法采用目前國內常用的針刺方法,穴取肩髎、曲池、外關、合谷、環跳、風市、足三里、陽陵泉、豐隆、絕骨、昆侖、太沖。用0.25mm×40mm毫針,快速進針,行平補平瀉法,留針30min,每日1次,10d為1個療程,間隔2d后行下1個療程,連續治療3個療程。

3 療效觀察

3.1 療效標準日常生活能力評定采用中國康復研究中心在Barthel指數(BI)基礎上修訂的ADL量表。痊愈:ADL水平達到獨立;顯效:ADL水平進步2級或>2級;有效:ADL水平進步1級;無效:ADL水平級別無變化;惡化:ADL水平級別下降。痙攣程度評定參照衛生部醫政司主編的《中國康復醫學治療規范》中修改的Ashworth法。顯效:癥狀改善Ⅱ級以上;好轉:癥狀改善Ⅰ級以上;有效:治療后有即時效果,1個療程后癥狀改善不明顯;無效:治療后無即時效果,3個療程后癥狀無改善。

3.2 統計學方法采用SPSS16.0統計軟件處理,描述性統計分析、定性指標以頻數表、百分率描述。定量指標以(±s)描述。定性資料采用卡方檢驗。定量資料符合正態分布用t檢驗,不符合正態分布用Wilcoxon秩和檢驗。

3.3 治療結果

3.3.1 2組患者治療前后ADL量表積分比較見表1。

表1 治療組、對照組患者治療前后ADL量表積分比較(±s)

表1 治療組、對照組患者治療前后ADL量表積分比較(±s)

注:*與本組治療前比較,P<0.05;△與對照組治療后比較,P<0.05。

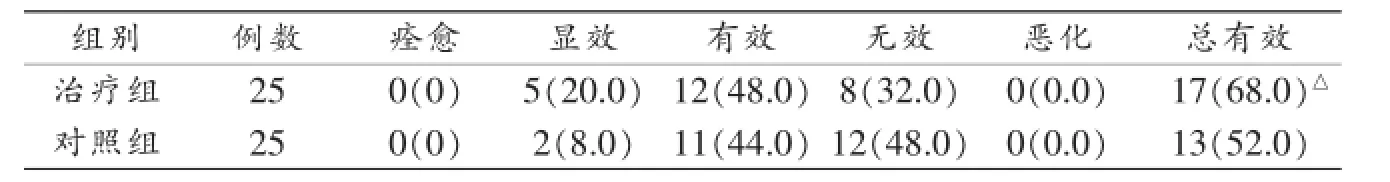

3.3.2 2組患者治療后日常生活能力改善療效比較見表2。

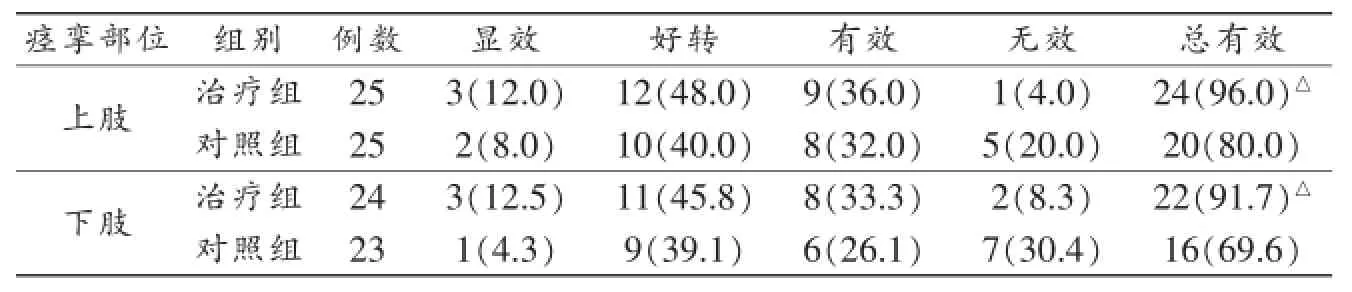

3.3.3 2組患者治療后痙攣改善療效比較見表3。

4 討論

腦卒中是一種嚴重危害人類健康的疾病,具有高發病率、高死亡率、高致殘率、高復發率和低治愈率的特點,而痙攣性癱瘓是其常見并發癥之一,其運動障礙主要表現為癱側肢體肌張力增高、鍵反射亢進,出現陣攣及肌強直[2],患者生存質量的高低取決于痙攣癱瘓肢體的功能恢復程度,現多認為康復治療越早,功能恢復越好[3]。目前西醫主要有物理治療、藥物治療、外科治療及神經阻滯治療等,但存在費用高、副作用大、操作不方便等不足[4]。本研究采用平衡針刺結合中藥熏蒸治療腦卒中后痙攣性癱瘓患者,結果顯示:對于ADL積分的改善,治療組優于對照組(P<0.05);肢體痙攣改善的總有效率,治療組上肢、下肢均優于對照組(P<0.05)。

4.1 平衡針刺療法分析現代康復學理論認為在痙攣性癱瘓的治療中,應以協調肌群間肌張力的平衡為重點[5],平衡針刺法可以通過強化上肢伸肌、下肢屈肌運動,拮抗上肢屈肌、下肢伸肌運動,協調和平衡主動肌與拮抗肌之肌張力,促進共同運動向分離運動轉化等來協調肌群肌張力的平衡,抑制與控制痙攣,建立正常的運動模式,相比常規針刺,更有利于緩解痙攣性癱瘓,提高日常生活能力。

4.2 中藥熏蒸療法分析中藥熏蒸屬于中藥外治法之一,通過對頭面部的熏蒸,可促進頭部血液循環,增加腦組織的營養供應,改善其代謝環境,促進大腦組織的再生和神經信息傳導系統聯絡通路的再建。對患側肢體的熏蒸,又可以通過施加于皮膚的溫熱刺激向大腦皮層傳遞沖動信號,以激活大腦相應區域功能的覺醒和恢復[6]。同時亦使局部皮膚毛囊、毛細血管擴張,加速藥物透入的量和深度,使藥效充分發揮,藥物直接作用于病變部位,有效地降低神經興奮性[7],因而可迅速緩解肢體疼痛,達到改善和緩解肌肉痙攣的目的。

表2 治療組、對照組患者日常生活能力改善療效比較例(%)

表3 治療組、對照組患者痙攣改善療效比較例(%)

本研究將平衡針刺與中藥熏蒸相結合治療腦卒中后痙攣性癱瘓,利用平衡針刺抑制和控制痙攣,通過中藥熏蒸產生的溫熱刺激并激活大腦相應區域功能的恢復,經皮吸收的藥物改善微循環,促進神經再生和神經信息傳導系統聯絡通路的再建,二者相互協同,標本兼治,從而有效治療腦卒中后痙攣性癱瘓,豐富了治療腦卒中后痙攣性癱瘓的方法及思路。然而平衡針刺和中藥熏蒸對神經的作用機制及對信號傳導通路的影響,仍需深入研究。

[1]中華醫學會.各類腦血管病診斷要點.中華神經科雜志,1996,2(6):380

[2]卓大宏.中國康復醫學.2版.北京:華夏出版社,2003:667

[3]王藝華.針灸治療腦血栓形成30例.上海針灸雜志,2007,10(1):21

[4]譚吉林,李國輝,白偉杰,等.中國康復醫學雜志.2005,20(5):399

[5]盛國濱,葛磊,師帥.電針針刺經筋結點治療中風痙攣性癱瘓的臨床觀察.中醫藥信息,2008,25(1):65

[6]馮利君,易新華.中藥結合康復治療對腦卒中患者的療效.中國康復,2007,22(1):28

[7]張艷梅.手法按摩和藥熏治療偏癱后肢體疼痛30例.中醫外治雜志,2003,12(3):49

編輯:華由王沁凱

R743.305

A

1672-397X(2014)08-0057-03

趙冬娣(1974-),女,本科學歷,副主任中醫師,從事中藥、針灸治療腦血管疾病、頸肩腰腿痛、風濕關節痛等的研究。liyouwu@163.com

2014-04-02