中藥湯劑治療慢性乙型肝炎用藥規律分析

劉嘉輝 何潔茹 鄧金鳳 韋志輝 黃春蓮

(中山大學附屬第一醫院,廣東廣州 510080)

中藥湯劑治療慢性乙型肝炎用藥規律分析

劉嘉輝 何潔茹 鄧金鳳 韋志輝 黃春蓮

(中山大學附屬第一醫院,廣東廣州 510080)

目的:基于文獻分析中醫藥治療慢性乙型肝炎的用藥規律。方法:檢索中國期刊全文數據庫2004年1月至2014年1月中醫藥治療慢性乙型肝炎臨床研究文獻,建立治療慢性乙型肝炎的中藥湯劑數據庫,對藥物進行功效、性、味、歸經等描述性統計。結果:共納入文獻365篇,涉及方劑365首,藥物239味,共計4138次。239味藥物按功效可分為18類,按頻率排前3位的依次為補虛藥、清熱藥、利水滲濕藥;藥性頻數統計中,前3位依次為寒、溫、平;藥味頻數統計中,前3位依次為甘、苦、辛;歸經頻數統計中,前3位依次為肝、肺、脾。結論:中醫藥治療慢性乙型肝炎注重扶正與祛邪相結合,在益氣健脾基礎上,常辨證施以清熱利濕、活血化瘀和疏肝理氣等。

慢性乙型肝炎 中醫藥療法 用藥規律 文獻分析

慢性乙型病毒性肝炎(Chronic viral hepatitis B,CHB)是我國常見的慢性傳染病之一,部分患者病情可發展為肝衰竭或原發性肝癌,是主要的死亡因素之一[1]。目前尚無滿意的治療方法和特效藥物來清除乙肝病毒(HBV),治療總目標是“最大限度地長期抑制HBV……改善癥狀,提高患者的生活質量”[2]。在我國,中藥治療CHB應用廣泛,據統計約有80%的CHB患者在使用中藥[3]。并有多項研究表明,合理的中西醫結合治療方案,能通過多環節、多靶點、多途徑治療CHB,并較純西醫治療方案有較大的優勢[4-5]。為此,通過收集和整理近10年數據庫中相關文獻,以中醫湯劑用藥頻次為切入點,探析其組方規律,以供臨床借鑒。

1 文獻資料

1.1 文獻來源及檢索方式中國學術期刊全文數據庫(CNKI)中2004年1月~2014年1月收錄的治療CHB的中醫藥臨床研究文獻,以主題詞“慢性乙型肝炎”并含“中醫”或“慢性乙型肝炎”并含“中藥”檢索,并根據選擇標準提取方藥信息錄入。

1.2 文獻納入標準①文獻類型為臨床研究;②治療采用中藥湯劑(包括中藥顆粒劑);③主方有完整藥物組成。

1.3 文獻排除標準①個案報道、理論探討、經驗總結、綜述進展;②一稿多投的或同一研究從不同角度發表的多篇文章而藥物相同者,只取其中1篇。

2 研究方法

藥名和性味、歸經、功效分類以《中藥學》[6]為標準進行規范。如大黃、川軍統一為大黃。不在《中藥學》收錄內的藥物,則參考《中華本草》[7]予以規范。應用Excel 2007按格式(編號、方名、藥名、性味、歸經、功效等)建立數據庫,并應用軟件SPSS 16.0對藥物按性、味、歸經和功效分別進行頻數分析。

3 研究結果

本研究共納入365篇文章,方劑共365首,藥物242味,其中藥物“水子、黑螞蟻和三姐妹”在《中藥學》和《中華本草》均未記載,均予以排除,故納入研究中藥有239味,共計4138藥次。

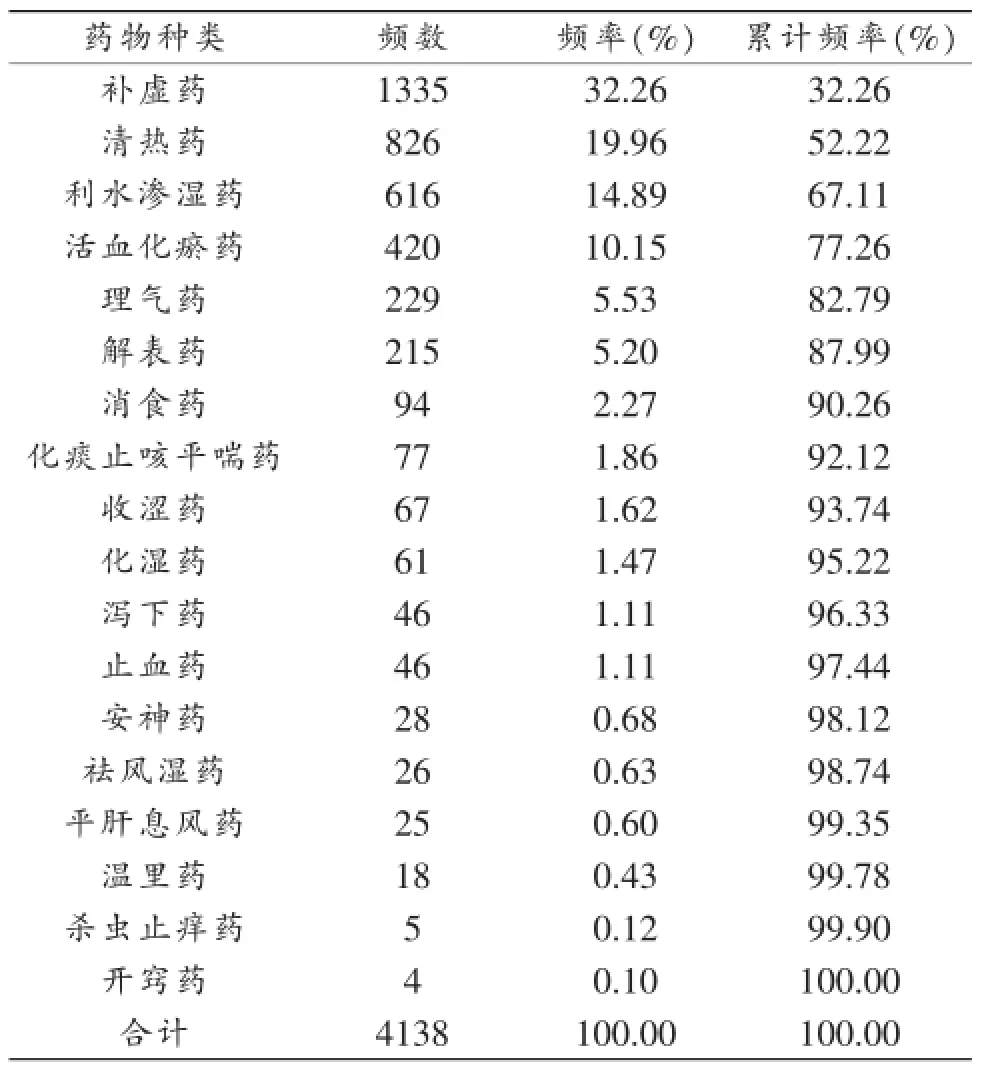

3.1 藥物功效分類情況239味藥物按功效可分為18類,前10類藥物依次為補虛藥、清熱藥、利水滲濕藥、活血化瘀藥、理氣藥、解表藥、消食藥、化痰止咳平喘藥、收澀藥和化濕藥,累計頻率達到95.22%;其中排名前三類藥物累計頻率已達67.11%。見表1。

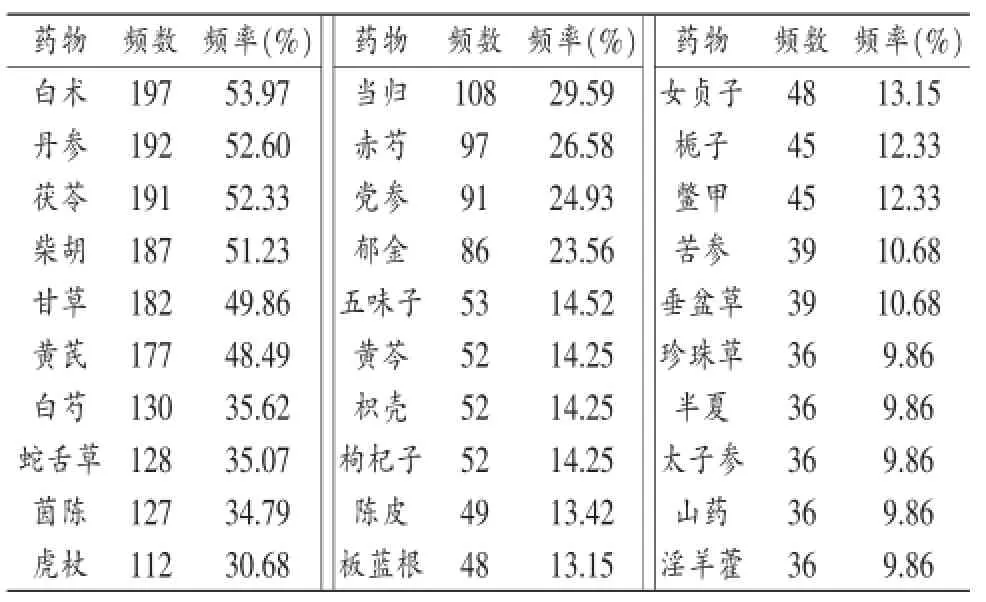

3.2 高頻藥物使用情況由表2可知,239味中藥中使用頻數>35的藥物共有30味,結合功效來分,在這30味藥物中補虛藥出現最多,其次為清熱藥、利水滲濕藥、理氣藥、活血藥、收澀藥和化痰藥;前3位排名與功效頻數結果相同。

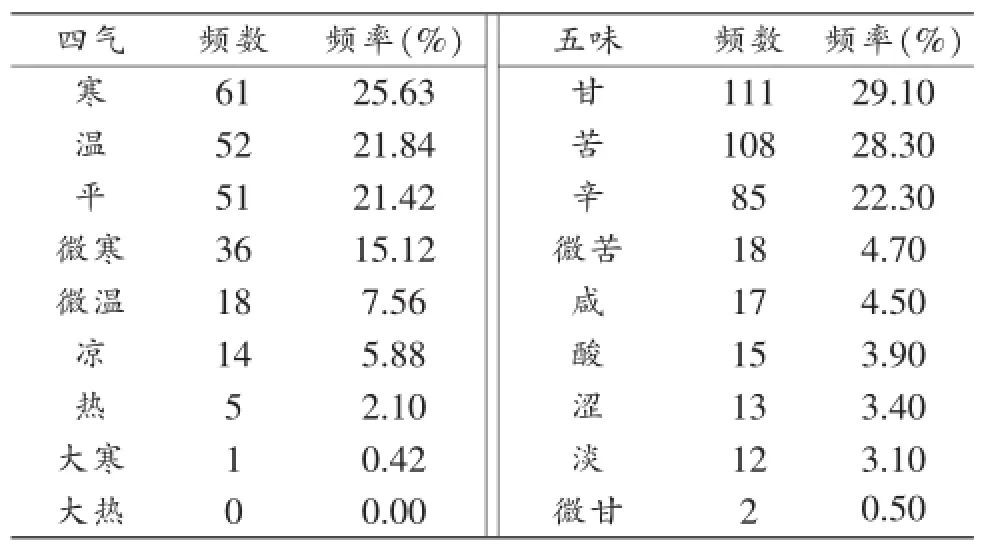

3.3 藥物性、味情況由表3可知,在藥性頻數統計中,前3位為寒、溫、平,其中寒性和微寒藥物累計頻率達40.80%;在藥味頻數統計中,前3位依次為甘、苦、辛,包括微苦、微甘,累計頻率達到85.04%。

表1 中藥湯劑治療CHB藥物功效分類情況

表2 中藥湯劑治療CHB高頻藥物使用情況(頻數>35)

表3 中藥湯劑治療CHB藥物性、味情況

3.4 藥物歸經情況在藥物的歸經頻數統計中,以肝、肺、脾和胃為主,頻率依次為23.80%、14.70%、13.40%、13.20%,累計頻率已達65.16%;其次有入腎(10.72%)、心(9.88%)、大腸(4.69%)、膀胱(3.85%)、膽(3.18%)、小腸(1.68%)、三焦(0.50%)、心包(0.34%)各經。

4 討論

4.1 深究病機,脾虛為本中醫學在防治CHB方面積累了豐富的理論和臨床經驗。古代醫籍雖無肝炎、肝病等病名,但有關本病的內容散在記錄在“黃疸”、“脅痛”、“肝著”、“鼓脹”等篇章中。如《素問·刺熱論》曰:“肝熱病者,小便先黃……脅滿痛”;《幼幼集成》曰:“脾土強者,足以捍御濕熱,必不生黃。惟其脾虛不運,所以濕熱乘之”。

對于病機的認識,目前大多數醫家認為脾氣虧虛是其發病的內在基礎[8-10];濕熱疫毒內侵是發病的外在原因;肝郁血瘀是病情發展的最終趨勢。其病性屬本虛標實、虛實夾雜。其中,正虛以脾虛為突出;標實為濕熱疫毒、氣滯、血瘀等。

4.2 治病求本,辨證為要由于先天稟賦、年齡、性別、體質、地域和病程等相異,CHB患者之間可能表現出同病異證現象。從近10年醫家用藥可以看出,辨證論治仍是目前中醫藥治療CHB的主要手段和特色。

譚展鵬等[11]收集當代名老中醫的著作進行分析歸納,得出濕熱蘊結、肝郁脾虛、氣滯血瘀、肝腎陰虛為名老中醫常采用的證型。朱蕾蕾等[12]應用因子分析與變量聚類等分析871例CHB患者證候,得出肝郁脾虛型、肝膽濕熱型和肝腎陰虛型3個基礎證型。李知玉等[13]通過對不同年齡段CHB患者證候的研究,發現年齡在15~30歲者,以脾氣虛證為最常見,肝膽濕熱次之;年齡在31~65歲,以腎陰虛最常見,血瘀阻絡次之;HBeAg陽性者以脾虛證型最常見,肝膽濕熱次之;HBeAg陰性者的證型以血瘀阻絡最常見,腎陰虛次之。楊麗莎等[14]通過對不同免疫狀態CHB患者證候的研究,得出免疫耐受組常見證型依次為肝郁脾虛證、脾氣虧虛證;免疫清除組依次為濕熱內蘊證、肝郁脾虛證;免疫不全組依次為肝腎陰虛證、氣陰不足證。結合本研究中藥物功效頻數結果分析,肝郁脾虛證、濕熱蘊結證、氣滯血瘀證、肝腎陰虛證為近年醫家常采用的辨證分型。

4.3 注重扶正,肝脾同治在各類藥物中,益氣健脾藥的使用頻率居第一位;在所有藥物中,白術使用最多,茯苓、黃芪、黨參使用頻率也靠前,且均是健脾益氣藥。可見大多數醫家都認識到正氣虧虛,特別是脾虛是CHB發病的內在基礎。故治療上非常重視益氣健脾,把健脾扶正放在治療CHB的重要位置。醫家常用白術、茯苓、黃芪和黨參等益氣健脾,使脾之運化功能正常和氣血生化有源,以益氣扶正,顧護其本和健運滲濕。如《醫學衷中參西錄》曰:“欲治肝者,培養中宮,以聽肝木之自理。”肝郁脾虛為本病常見證型,且脾胃的健運又離不開肝木之疏泄,故健脾同時常配伍柴胡、郁金、枳殼等疏解肝郁,以達“肝脾同治”。

4.4 著眼濕熱、瘀血、氣滯,立法“清、消、疏”“濕熱疫毒”乘虛而入,蘊伏于肝,損傷肝脾,可致肝郁脾虛、氣滯血瘀、濕熱留戀等證候。故醫家們在健脾基礎上針對濕熱、瘀血和氣滯等標實之證,多采用“清、消、疏”三法。“清”即清熱解毒利濕——疫毒外侵,濕熱內蘊,藥選蛇舌草、茵陳、虎杖、赤芍等清熱解毒兼退黃功效的藥物居多。“消”即活血化瘀——濕熱疫毒,內蘊日久,氣機阻滯,血行不暢,瘀血阻絡,藥選丹參、郁金、赤芍等,亦可酌加三七、雞內金等活血軟堅之品。“疏”即疏肝理氣——濕熱毒邪侵襲,合于肝膽,肝氣失和,郁滯不暢,則選用柴胡、郁金、枳殼和陳皮等。肝病日久,或氣郁化火傷陰,或濕熱留戀、陰液暗耗,故本病后期可出現肝腎陰虛表現,可酌加白芍、枸杞子、女貞子、鱉甲等滋養肝陰。

4.5 高頻藥物分析出現頻率最高的15味藥物依次為:白術、丹參、茯苓、柴胡、甘草、黃芪、白芍、蛇舌草、茵陳、虎杖、當歸、赤芍、黨參、郁金、五味子。黃芪、黨參益氣健脾;白術、茯苓滲濕健脾;柴胡、郁金疏肝理氣,引藥歸肝經;白花蛇舌草、茵陳、虎杖、赤芍清熱解毒、利濕退黃;丹參、當歸、赤芍養血活血涼血;白芍、五味子養血柔肝;甘草益氣和中、調和諸藥。各藥合用,共奏疏肝健脾、清熱利濕、活血化瘀之功。方文佳等[15]研究得出,由白術、丹參、茯苓、柴胡、黃芪、白芍、當歸、黨參、郁金、蛇舌草、炙甘草等組成益氣活血解毒湯可提高拉米夫定對免疫耐受CHB患者的療效,血清HBV-DNA水平均較單用拉米夫定組下降明顯。

醫家們謹守本虛標實的病機本質,治療上重視益氣健脾,辨證施以清熱利濕、活血化瘀和疏肝理氣等,用藥既重視培補正氣,又使邪有去路,做到祛邪而不傷正、補正而不留邪。

[1]Nguyen T,Thompson AJ,Bowden S,et al.Hepatitis B surface antigen levels during the natural history of chronic hepatitis B:a perspective on Asia.J Hepatol,2010,52(4):475

[2]中華醫學會肝病學分會,中華醫學會感染病學分會.慢性乙型肝炎防治指南.中華肝臟病雜志,2011,19(1):13

[3]ZhangL,Wan G,Hou W,et al.Contemporary clinical research of traditional Chinese medicines for chronic hepatitis B in China:analytical review.Hepatology 2010,51(2):690

[4]譚勇,楊靜,趙寧,等.利用文本挖掘技術探索中西藥治療慢性乙型肝炎的用藥規律.中國實驗方劑學雜志,2011,17(24):232

[5]王靈臺.中西醫治療慢性乙型肝炎的問題和對策.中國中西醫結合雜志,2009,29(7):583

[6]黃兆勝,李祖倫,常章富,等.中藥學.北京:人民衛生出版社,2002

[7]國家中醫藥管理局《中華本草》編委會.中華本草.上海:上海科學技術出版社,1999

[8]張琪.朱良春論治慢性乙型肝炎經驗.中醫雜志,2010,51(12):1066

[9]劉震,劉紹能.姚乃禮治療慢性乙型肝炎及肝硬化經驗介紹.中國中醫藥信息雜志,2012,19(7):89

[10]姜德友.國醫大師張琪治療慢性乙型肝炎學術經驗.遼寧中醫雜志,2013,40(8):1505

[11]譚展鵬,羅翌,李際強,等.當代名老中醫治療病毒性肝炎的辨證治療經驗挖掘.遼寧中醫雜志,2011,38(7):1276

[12]朱蕾蕾,孟虹,蔣健,等.慢性乙型肝炎中醫證型分類的研究.中國中西醫結合雜志,2008,28(1):20

[13]李知玉,楊大國,鄧欣,等.500例不同年齡段慢性乙型肝炎病毒攜帶者中醫證候調查.中醫藥信息,2010,27(3):1

[14]楊麗莎,范劍薇,梁志清,等.慢性乙型肝炎病毒感染者不同免疫狀態的中醫證候特點.中醫雜志,2013,54(13):1135

[15]方文佳,陳明顯,黃海軍,等.益氣活血解毒湯治療ALT小于2倍正常值慢性乙型肝炎的臨床研究.中華中醫藥學刊,2013,31(4):859

編輯:傅如海

R259.123.2

:A

:1672-397X(2014)12-0080-03

劉嘉輝(1986-),男,醫學碩士,住院醫師,從事中西醫結合臨床工作。

黃春蓮,huangchunlian126@126.com

2014-08-20