煤炭主體功能區類型劃分與內生循環模式*

張洪潮 李 蘇

(太原理工大學經濟管理學院,山西省太原市,030024)

煤炭主體功能區具有煤炭產業的產業特質和主體功能區的基本要素,同時也具有區別于其他類型的主體功能區的自生特征。因此,對于它的評價指標和類型劃分標準相對于一般主體功能區的宏觀考察標準存在一定的差異,但評價體系的設定仍維持了一般劃分標準的設定思路:即考察地區資源的消耗程度、環境的承載力度和仍持有的資源儲備。

根據煤炭主體功能區的劃分標準所形成的若干種類的區域,也與通常意義下的主體功能區區域種類的性質存在差異。鑒于煤炭的不可持續性和煤炭富集區未來的主體經濟轉型的必然性,決定了煤炭主體功能區內若干區域必然形成獨有的運行模式和變動規律。

1 煤炭主體功能區的基本區域類型劃分

1.1 煤炭主體功能區的類型劃分原則

已有的研究文獻對主體功能區的類型劃分,將主體功能區按照資源環境承載力、現有開發程度和未來發展潛力分為優化開發區、重點開發區、限制開發區和禁止開發區四類。也有學者參照地區經濟發展標準將主體功能區劃分為三類或六類。且不論劃分的類別數量,劃分本質都是為體現未來各個類別區域承擔主體功能區經濟發展角色的定位。在煤炭主體功能區中,主體功能就是煤炭產業對區域經濟的帶動功能;區域經濟的發展,依賴煤炭資源的富集、開發和消耗。

煤炭主體功能區的類型劃分與一般主體功能區存在著一定差異。首先,煤炭主體功能區是側重于煤炭資源開采、加工和利用的主體功能區,區域的經濟功能圍繞煤炭產業及相關產業存在,類型劃分標準要體現出煤炭的經濟功能;其次,由于煤炭產業具有絕對不可持續性,影響和決定了煤炭主體功能區在可預見的未來必然面臨轉型發展,因此類型劃分指標要考慮煤炭主體功能區經濟功能的轉型問題。鑒于煤炭主體功能區的以上特征,對煤炭主體功能區進行類型劃分時采取的指標體系要以煤炭資源的使用程度和發展前景為導向來設置。

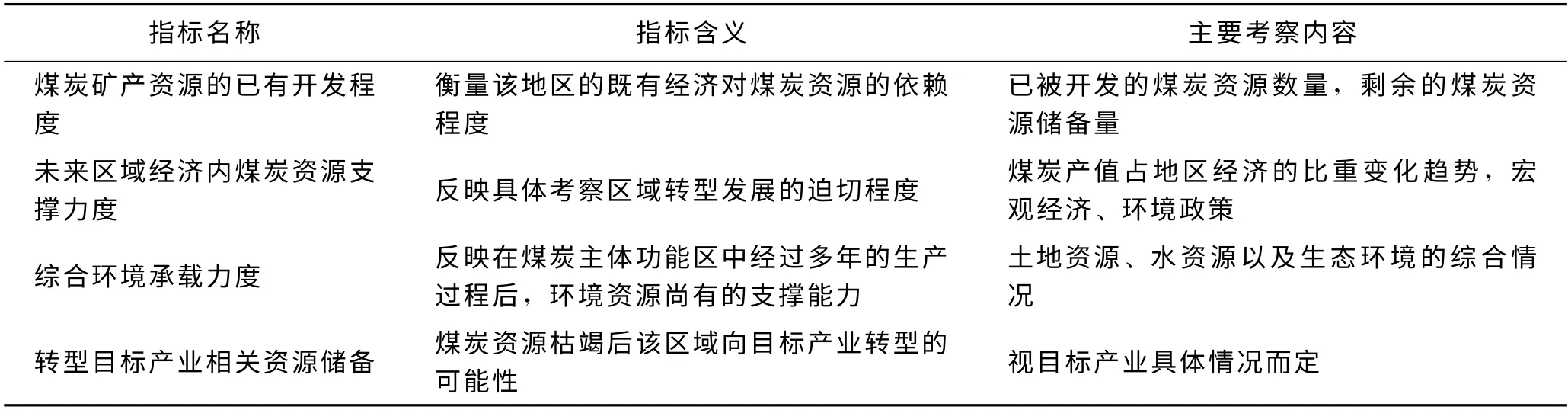

1.2 煤炭主體功能區類型劃分的初級指標

針對煤炭主體功能區的定義和特征,我們引入4個初級指標作為定性研究煤炭主體功能區區域類型的劃分依據。本著對煤炭主體功能區類型劃分的探討性、定性研究,僅給出初級指標目的在于從性質和屬性上給出劃分的基本標準和思路,因此對于細化的二級、三級指標暫不予討論。煤炭主體功能區初級指標的含義及指標考察內容見表1。

表1 煤炭主體功能區初級指標的含義及指標考察內容

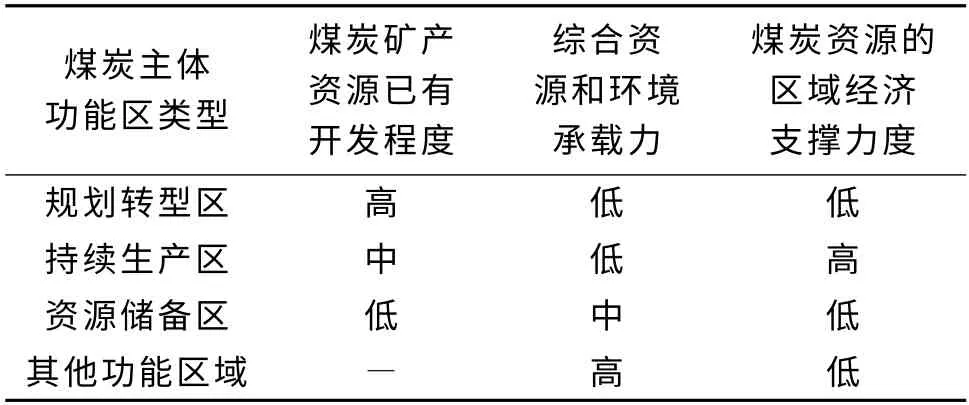

1.3 煤炭主體功能區的基本類型劃分

借鑒已有主體功能區的類型劃分,根據煤炭主體功能區的一級指標進行簡單的定性度量,結合主體功能區的經濟功能轉型這一背景,考慮現實性和可能性,我們可以將煤炭主體功能劃分為規劃轉型區、生產維持區、儲備資源區和其他功能區4種類型。指標定性度量下煤炭主體功能區類型劃分見表2。煤炭主體功能區的區域劃分雖然由一般主體功能區類型劃分延伸而來,但與后者的劃分仍存在一定差別。一般意義上的主體功能區的劃分標準及其界定都是基于整體的、宏觀的考察視角,綜合考慮了區域內所有行業,且這種類型劃分是相對固定的;而煤炭主體功能區的劃分則主要側重于煤炭行業,并以產業轉型為導向。

表2 指標定性度量下煤炭主體功能區類型劃分

1.4 4種類型劃分的基本特性

1.4.1 規劃轉型區

規劃轉型區是4 種類型劃分中煤炭開采量最大、煤炭經濟發展程度最高、區域經濟對煤炭產業依賴度也最高的地區,是煤炭主體功能區的核心。但由于煤炭資源即將消耗殆盡,該區域迫切面臨產業轉型,其未來發展將以區域主產業轉型為重點。

規劃轉型區具有以下主要特征,一是區域內現存的煤炭資源已基本采盡、剩余的煤炭資源很少、可開采價值不大或是不具有開采價值,未來該區域煤炭產量有必然下滑的趨勢,煤炭產業作為地區經濟發展動力和增長極未來將無法支撐地區經濟;二是由于多年的開采作業缺乏合理科學的開采方式和統一的規劃,規劃轉型區區域內地表破壞程度較高、植被覆蓋率下降、地下水資源污染嚴重、空氣質量惡化等環境問題較為嚴重。

規劃轉型區面臨的主要問題是如何平穩、快速地完成該區域經濟增長極轉變,同時解決區域環境問題、實現區域經濟的相對可持續的、良性的轉型發展。

1.4.2 持續生產區

在煤炭主體功能區內,持續生產區的煤炭產業發達程度僅次于規劃生產區,但由于煤炭資源開發較晚,未來一定時間內該區域仍能夠以煤炭產業作為區域的支柱產業,維持現有的產業結構和生產模式。

持續生產區作為煤炭資源相對富集的地區,已經形成了以煤炭為主產業的經濟結構,煤炭資源盡管已進行了部分開采,但區域內仍有可觀儲備,在未來較長的一段時間內仍可以對該區域經濟構成支撐作用。煤炭附屬產業較為發達,相關基礎設施在進一步完善中。

持續生產區的發展策略以維持并擴大現有煤炭產業為主,在發展的同時調整產業結構,以環境友好型發展模式為導向,擴大煤炭產業規模,優化煤炭產業模式。

1.4.3 資源儲備區

儲備資源區指區域內煤炭資源較為豐富、現在尚未開采的區域。儲備資源區未來發展有兩個主要方向:一是對區域內儲備的煤炭資源進行合理規劃論證后進行發掘開采,大力發展煤炭產業,實現區域經濟增長;二是作為資源儲備區將現有煤炭資源保護起來,利用當地資源、環境優勢,發展其他產業。

1.4.4 其他功能區

對于其他功能區而言,區域內已探明無可開采煤炭資源、或是煤炭資源無開采價值,即該地區必然無法以煤炭產業作為支柱產業。這一區域可能包括自然環境條件較好的地區,并以生態保護區或旅游風景區的形式存在;也可能包括人口密集的城市或是其他產業較為發達、已形成產業集群的地區。其他產業區未來基本可以延續現有模式發展。

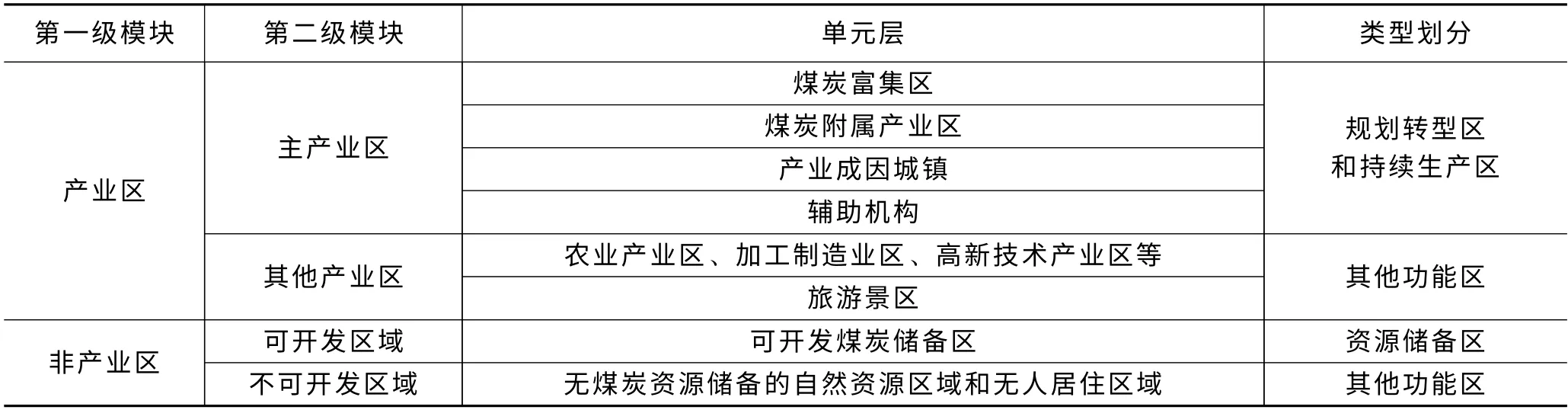

1.5 類型劃分的區域結構解析

根據對各類型區劃的基本描述以及煤炭主體功能區基本結構構成,我們可以將兩者對應起來。由此得到區域結構和類型劃分的對應關系,見表3。

表3 煤炭主體功能區區域結構和類型劃分的對應關系

由于存在區域結構的類型劃分之間對應關系的存在,在煤炭資源不可持續生產這一作用力下,單元層和元素層的變動不僅會改變模塊層的劃分,且最終也對類型劃分產生影響。此外,在這種變動發生的過程中,區域結構和類型劃分之間原有的固定關系可能被打破,最終在目標產業影響下,形成新的格局和對應關系。

2 煤炭主體功能區的內生循環模式

由于煤炭資源的絕對不可持續性,煤炭主體功能區內的4種類型區劃必然不是固定的,在區域主產業發生變動的基本條件下,這4種類型劃分會遵照一定的模式相互轉化。要對此進行研究分析,就要從研究4種類型劃分之間的相互關系著手進行。

2.1 類型劃分之間的互動關系

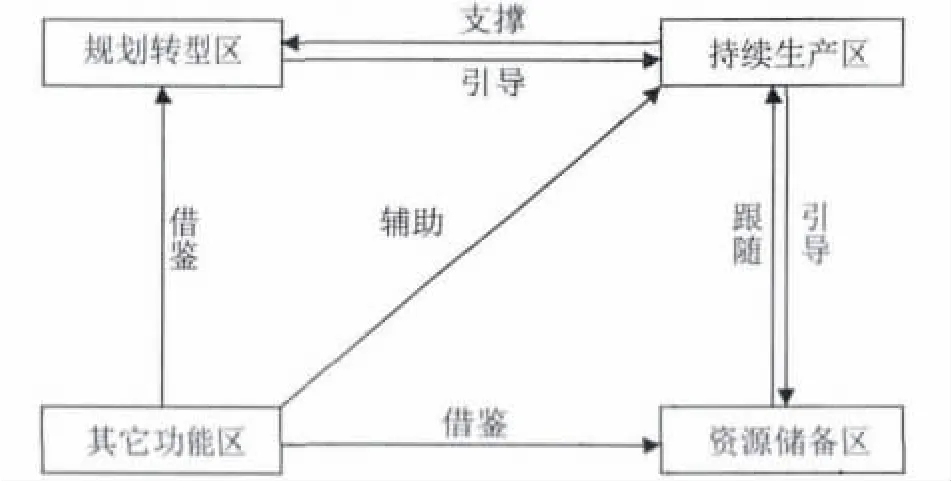

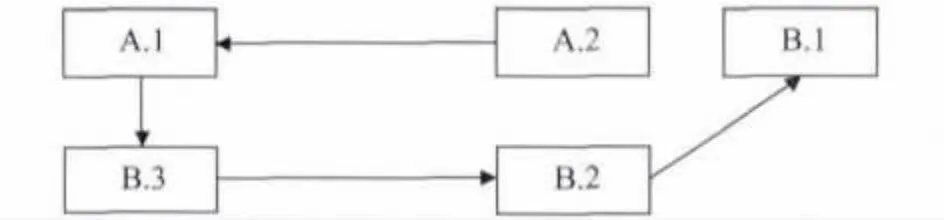

煤炭主體功能區四種類型劃分之間的關系見圖1。

圖1 煤炭主體功能區四種類型劃分的互動關系

2.1.1 規劃轉型區與持續生產區

作為煤炭主體功能區中最重要的組成部分,兩者具有密不可分、相輔相成的關系。前者對煤炭主體功能區轉型發展途徑進行探索,提供經驗教訓,發現可能途徑;后者不僅在整個煤炭主體功能區的規劃、建設和發展中承擔著最重要的角色,同時支撐著轉型規劃區的經濟結構調整和主產業轉型過程,為前者提供必要的人力和物力支持,并在煤炭產業良性循環、環境友好型發展方式上為儲備資源區提供途徑和借鑒。

2.1.2 持續生產區與儲備資源區

由于儲備資源區內的資源未來可能面臨開采,因此,持續生產區的發展模式將對儲備資源區形成一定的引導作用,并在其發展初期提供必要的資金和技術支持。持續生產區在煤炭主體功能區的建設、發展、轉型過程中具有承前啟后的重要地位。

2.1.3 儲備資源區與其他產業區

儲備資源區沒有形成規模產業,因此可以采取另一種發展路徑——煤炭資源暫不開采、直接發展其他產業,與規劃轉型區共同實現煤炭主體功能區的轉型。在儲備資源區的區域稟賦條件允許的情況下,其發展路徑可以跟隨其他產業區的現有模式來進行。

2.1.4 其他產業區與規劃轉型區

其他產業區在煤炭主體功能區中的角色主要有兩個:一是對煤炭主體功能區的主產業運行發展起到輔助作用,二是為煤炭主體功能區的轉型發展提供經驗引導。

2.2 內生循環模式基本圖示

根據以上對各類型劃分之間的互動關系分析,這四者之間的變動關系模式總體上呈現出隨區域資源條件變動而變動的、內部自發的、非嚴格的循環模式。

內生循環模式的產生和持續要求在一定經濟結構中所包含的經濟模塊之間能夠自發形成環狀的、不斷演變的結構,且這種結構不借助外部條件就能夠完整形成。在煤炭資源必然枯竭的前提下,煤炭主體功能區的主產業在未來必然經過至少一次變化,甚至多次變化,因此4種類型劃分將圍繞不同的主產業形成不斷推進的模式。

不難發現,4種類型劃分實質上是根據其在主體功能區中的產業發達程度進行的。其中,規劃轉型區屬于產業發達程度最高,持續生產區其次,資源儲備區又次;由于其他產業區的轉型引導作用,將其視為待轉型產業的成熟度較高的類型劃分。

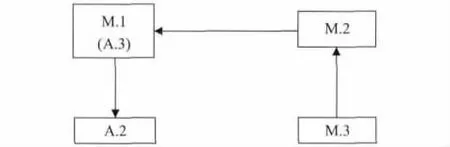

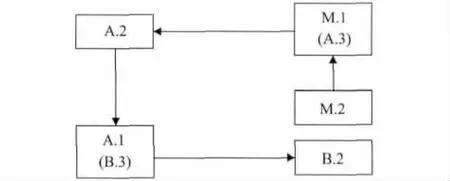

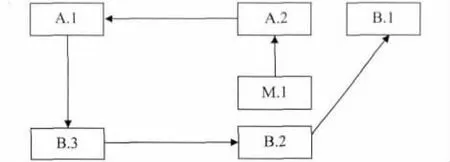

鑒于轉型產業的類型的不確定性,為研究方便起見,我們將煤炭主體功能區命名為M 產業,首次轉型的產業類型命名為A 產業,再次變化的產業命名為B 產業;按照每種類型劃分的產業成熟程度將其劃分為1、2、3 三個等級。則規劃轉型區、持續生產區其次、資源儲備區簡化為M.1,M.2,M.3,其他產業區為A.2;以此類推到全部A 產業和B產業的類型劃分。

煤炭主體功能區的內生循環模式分4種,煤炭主體功能區未轉型前見圖2;煤炭主體功能區轉向A 產業主體功能區 (同時B產業出現)見圖3;煤炭主體功能區進一步萎縮,A 產業為主產業,B產業持續發展,三種產業共存狀態的內生循環模式見圖4;煤炭主體功能區全部消失,完成轉型的內生循環模式見圖5。

圖2 煤炭主體功能區未轉型前內生循環模式

圖3 煤炭主體功能區轉向A 產業主體功能區(同時B產業出現)內生循環模式

圖4 煤炭主體功能區進一步萎縮,A 產業為主產業,B產業持續發展,三種產業共存狀態的內生循環模式

圖5 煤炭主體功能區全部消失,完成轉型的內生循環模式

2.3 內生循環模式的基本特征

(1)開放性。內生循環模式的建立不是基于同種產業的無限循環,而是圍繞不同的主產業,按照3→2→1的演變方向、結合主產業的變動趨勢漸進的循環。如未轉型前的M.2,經歷了M.1(A.3)再到A.2的步驟,回到了作為一種產業的第二級成熟階段,完成了完整的循環過程。

(2)非嚴格性。前面所給出的內生循環模式只是所有類型劃分的演變在一般模式下的演變步驟,但在一定外界條件的影響下,這種規律可以被打破,產生向前的跳躍和維持原狀,乃至向后的移動都有可能發生。

(3)非單一性。新的主導產業的產生可能有多個,多個主產業共存的必然結果就是原有主體功能區的分裂,或是和其他主體功能區的合并。但不論主體功能區的結構會發生怎樣的變動,它仍將按照這一循環模式進行演化。

(4)無限性。只要該區域能夠滿足某一產業的持續條件,則這一產業將作為該區域的主產業持續發展;一旦維持的條件消失,或者有利于其他產業的條件產生,則該區域必將向下一個產業進行轉型,繼續這一循環模式。

3 結論

對于資源枯竭型產業來說,在轉型中發展是唯一途徑。以煤炭產業為基礎衍生的產業結構模式面臨不斷的轉型調整。因此,煤炭主體功能區在初步建成時形成的類型劃分具有暫時性和易變性,隨著煤炭資源的枯竭和生態保護意識的增強,會人為地對類型劃分的性質、標準和形式進行調整,以適應區域經濟發展的需要。因此,煤炭主體功能區的區劃是一個動態演化的過程,這種演化必然遵循一定的模式和路徑。本文只是給出了絕對不可持續型產業在發展過程中的最基本的演變規律,但在現實條件下,這種簡單的假設往往具有不完備性,煤炭主體功能區內生循環模式的其他表現形式和變形情況還有待進一步研究。

[1] 張洪潮,李喜軍,李捷.煤炭產業集群生命周期研究 [J].生產力研究,2012 (2)

[2] 張洪潮,馮哿.煤炭產業集群典型特征研究 [J].山西高等學校社會科學學報,2011 (5)

[3] 高珊,黃賢金,趙榮欽,徐慧.基于主體功能區的循環經濟發展模式研究 [J] .地域研究與開發,2011 (1)

[4] 張洪潮,李蘇.煤炭主體功能區區域特征研究 [J].中國煤炭,2013 (4)

[5] 王錚,孫翊.中國主體功能區協調發展與產業結構演化 [J].地理科學,2013 (6)

[6] 張志斌,陸慧玉.基于主體功能區思想的密集區空間結構優化——以蘭州-西寧城鎮密集區為例 [J].西北師范大學學報,2010 (4)