集體行動的村莊有組織建設模式探討

——以花都區畢村為例

◎ 馮財堅 王世福

集體行動的村莊有組織建設模式探討

——以花都區畢村為例

◎ 馮財堅 王世福

農用地被征收,村莊建設用地開發權被壓制,征用制度的缺陷以及村莊引導政策的缺失,往往容易導致城市邊緣的村莊無序及低效開發,從而形成環境惡劣、效益低下的城邊村或城中村,導致集體土地與土地開發權的矛盾日益明顯。本文以廣州東風日產邊上的畢村為例,在保留村民宅基地的前提下,通過宅基地置換、多余用地集中建設以及增益公共還原等政策,探討村莊的有組織建設模式并以此推動村集體行動,形成良好的村莊形態,以及高效的集體資產建設。

土地開發權 開發效益 無組織建設 有組織建設

一、土地產權與開發收益

(一)土地產權

我國《物權法》規定:“所有權人對自己的不動產或者動產,依法享有占有、使用、收益和處分的權利。”但是土地作為特殊商品,具有稀缺性、不可還原性和外部性的特點,與其他資產的產權也有不同之處:①土地的使用和開發受到國家政策和土地規劃的限制,需遵循國家土地管理系列法律和相關規劃的要求;②土地的出租和收益要受國家政策限制;③為公眾利益的前提下,政府可以強制收回土地;④土地具有外部性,開發和使用受到周邊環境的影響;⑤業主出售部分土地地塊受限,政府為避免土地過分細化會要求業主整塊出售土地。綜上,土地由于其特殊性,其產權受到了相應的限制。

(二)土地開發權

由于土地的不可移動性及對城市物質形態的承載性,土地產權有其獨特的權屬:土地開發權。土地開發權是指為滿足發展的需求,變更農用地為建設用地并在其地上地下修建、敷設建筑物、管線、構筑物的權利。

我國采用的是土地國有和土地集體所有制。任何單位和個人進行建設,需要使用土地的,必須依法申請使用國有土地;國家擁有國有土地的所有權利,而土地市場出讓的只是一定時期內的土地使用權與開發權。集體所有土地歸村集體所有,其使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農業建設。集體所有土地通過征收轉為國有土地方可進行其他土地開發建設。總的而言,中國的開發權與所有權部分分離,國家依然掌握幾乎所有土地的開發權。

(三)開發效益

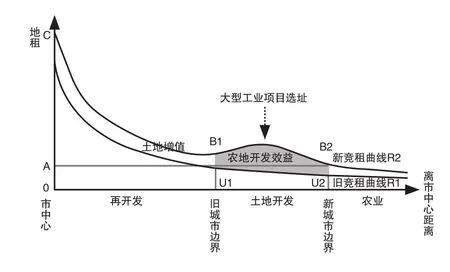

開發效益即使通過土地開發使原有的農用地轉化成其他用地從而獲取的收益。通過杜能·阿朗索的區位理論能簡單說明開發權的收益:在一個單中心的城市、勻質的土地上,因交通成本離城市(市場)中心越遠而越高,區位地租/地價離城市(市場)中心越遠而越低。由于不同用途的土地能承受的租金有差別,付租能力高的自然會占據區位好的位置,而付租能力差的自然退到離城市中心區遠的位置。

隨著城市的發展,人口增加、基礎設施完善、交通成本降低,往往導致城市建成區的蔓延、城市規模以及城市建設用地增大。原本作為城市邊緣區的村莊由于區位的改善,地租有了相應的提高,比耕地付租能力更高的城市其他用地就會進行擴張,占據原有的城市邊緣區,城市的邊界也隨之外移。在新、舊兩條城市邊界間的耕地逐漸被開發成城市建設用地,這也就是我們所說的城市蔓延。在這個區間,預期最佳用途的區位地租/地價與耕地地租/地價的差價就是耕地的開發收益。

二、集體土地與開發權的矛盾

(一)被壓抑的土地開發權

在市場經濟體制的一般要求下,開發收益的收益主體有兩個,一為主要收益主體,土地所有人——村集體;二為投資基礎設施,為土地增值做出重要付出的主體——政府。但事實并非如此,集體土地的開發權和開發收益被現行的《土地管理法》嚴重剝奪。根據《土地管理法》規定“農民集體所有的土地使用權不得出讓、轉讓或者出租用于非農建設”,即集體土地的開發只能用于低效益的農業經營、公共建設和自住住宅,不能進行市場開發、不能享受開發收益、不能享受區位地租,村集體土地要進行市場開發的方式只有一種——國家征用土地。

國家基于公眾利益而征用集體土地世界各地均存在,本無可厚非。但是現今我國實行的制度規定:“征收土地的,按照被征收土地的原用途給予補償”,“征收耕地的土地補償費,為該耕地被征收前三年平均年產值的六至十倍”,也就是說,集體土地“漲價歸公”,村民不能享受集體土地的開發收益,所有收益歸國家所有。有研究表明,在征地過程中,補償價格、出讓價格和市場價格的比例為1:10:50①。因此,在土地區位地租增值的情況下,原來擁有土地所有權村集體并沒有因為他們的土地被開發而獲得開發收益。

(二)現行土地征用政策的不足

在現行的土地征收政策中,缺乏對村集體建設用地和宅基地明確的補償標準及界定,但明確規定耕地補償測算標準,即為以前三年耕地的平均產值的6-10倍,征地補償較低。因此政府在征用集體土地的時候,為了減少征收成本、降低征收阻力及矛盾,多采用繞開村莊建設用地只征用非建設用地的方式來滿足城市快速發展對土地資源的需求。這也是為什么城中村的邊界不完整的主要原因。

另外,由于村莊的管理多屬于村委的自管理,多代表的是村民的利益,具有小農性以及排他性,與上層政府以及社會公眾利益常有沖突,因此政府在征收完耕地后少有對村莊進行指引與發展建議。這樣的征用政策背后,往往導致很多問題:

1.失地農民生計問題。由于傳統農民又缺乏投資理財能力且技能單一,大多村民突然喪失賴以生存的土地,難以融入新的環境,用完征地補償后,村民的生計成了重要的問題。

2.村莊成為規劃管理盲區。由于征地后缺乏相應的政策引導、村集體的自管理水平有限,往往導致村內配套設施及管理措施跟不上,村民改建、擴建、搶建等違法建設現象頻繁,屢禁不止,引發基礎公共設施匱乏、衛生環境差等問題,也大大增加了日后再進行村莊改造的難度和成本。

3.村莊成為孤島。村莊外圍耕地均被征收后,村建設用地就成為了城市中異質的孤島,城、村依然處于城鄉二元結構的總體體系下。缺少積極互利的互動關系,村莊容易形成城市中真正的孤島。

4.建設用地不完整。我國的村莊多是長期自然發展而成,受地形和環境影響大,因此村莊的邊界多為不規則的曲線。但是征地過程卻又是基本按照村莊邊界征收,因此往往導致村莊建設用地周邊的用地不完整,容易形成以村建設用地為中心的大地塊,道路系統不完善,可達性差,因此也阻礙了村莊的發展。

針對集體土地與開發權的矛盾,曾經有爭論提到是否應該以土地用途改變后的土地價格土地的征收價格,而不應該以耕地的倍數產值作為標準,從而保障被征收農民開發權。筆者無意于參與這種爭論,筆者認為,在征地的過程中,政府投資把耕地的地租提高,然后換取耕地的開發權和大部分開發收益;而農民則是喪失了大部分耕地,換取了剩余建設用地的區位優勢。過程中雖說有失公平,但如果處理得當,也并非難以接受。于村民而言,如何高效利用僅有的土地區位效益,并使其形成高效的可持續的機制,比提高單次的土地征收補償更具意義及可行性。

三、大型工業開發效益推動的村莊建設模式

(一)大型工業建設與開發效益

近年來,建設專業鎮實現工業化及城鎮化的方式所帶來的弊端日益突出,因此集聚性工業園區成為如今帶動城市化的主要方式。大型工業園區的入駐,必然提高周邊地區開發的利益增值,而增值主要由于以下幾個方面的影響:①為建設工業園區而進行的公共及基礎設施建設,包括道路、市政、公共服務設施等的完善;②城鎮隨著工業區的建設所導致的拓展,進而影響周邊土地區位條件③大型工業園區帶來大量的外來人口,導致周邊地區人口的大量增加以及人口結構的變化。

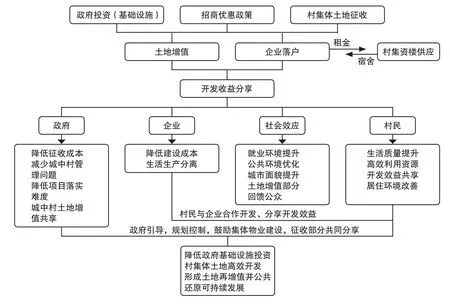

圖1 大型工業項目帶動的開發效益

大型工業園區由于其規模效應,必將形成具有功能相對完整的片區,在城市總體結構總往往會形成“副心”或者“核”的作用,所以其推動的城市競租曲線的變化與城市自發展所顯示的競租曲線上升有所不同,不只帶動的整體地租的提升,而且在工業園區周邊使曲線具有突變性(圖1),城市邊界外移更多,農地的開發效益也更大。

(二)以東風日產邊上的畢村為例

2003年,政府以較大幅度的招商優惠政策吸引東風日產乘用車公司作為龍頭企業入駐廣州花都汽車產業基地;到2010年,東風日產乘用車公司的銷達已達50萬輛。同時,花都汽車產業基地實現工業總產值破千億,汽車產業從業人員達到數萬人。

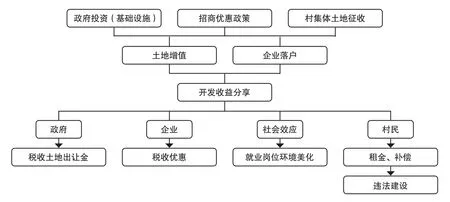

花都汽車產業基地的建設,瓦解了原有的城邊村自然形態,帶動周邊基礎設施及房地產的建設。東風日產周邊現已建成風神公社、保利城、保利城二期以及萬科天景花園等數個樓盤,其均價7000元/平方米以上,單位面積租金約16.5元/平方米。在整個土地開發的過程中,政府——企業——村集體三方的行動及收益框架如圖2所示:政府、企業、社會、村民均從中獲取一定的土地收益,但村民的收益更多是從主動開發的違法建設獲取。

圖2 行動及利益框架(來源:自繪)

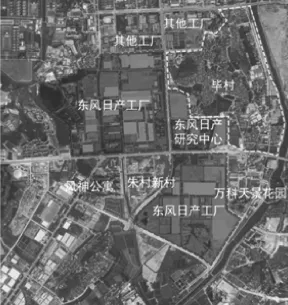

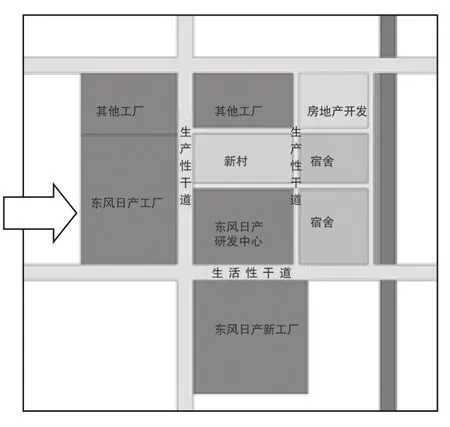

本文研究選取離東風日產工廠最近的,且基本已經被工業所包圍的畢村作為研究對象,其區位如圖3所示。

畢村位于東風日產工廠僅有一路之隔,東風日產研發中心東北邊并與其相鄰,現有村居住用地約60公頃,戶籍人口8700人,人均居住用地近70平方米,均有2-3塊宅基地。畢村居住用地基本集中于整個大地塊中央,邊界曲折不完整,村莊外圍沿城市道路基本都已經建成工廠。由于村建設用地顯指狀,因此“指縫”中尚有保留耕地。

圖3 畢村區位(來源:自繪)

(三)無組織建設模式

村無組織模式即是村民在無組織的狀態下,為追求自身宅基地的區位效益而進行的住房建設并獨自進行出租與管理的模式,是追求利益最大化的而進行的單獨行動。由于村民均為自發建設,在利益最大化的驅使下,新建設的住房都會追求面積及單間數量最大化,忽視了其外部性,因此容易形成握手樓、狹窄通道等現象,逐步形成城中村的雛形。

在東風日產及周邊工廠帶來的大量的外來人口的沖擊下,畢村外圍已經出現較多的改建、擴建等現象。受交通、環境及設施限制,村民及租客均偏向在有簡單規劃的新村進行居住,舊村受狹窄的道路及過密的建筑密度限制,即少有本村人居住,也難以出租,最終只會慢慢破敗,造成極大的土地資源浪費。

通過現場調研,發現村民新建住房基本均為一兩層自住,其余出租的現象,新建房屋約2/3面積用于出租,出租率平均處于85%,單位面積的租金約為10元(算上出租單間的公攤面積)。通過現場走訪及衛星圖估算的方式,估算出畢村新建房屋的總占地面積約為25.27公頃,以1.5的現狀容積率計算,用于出租建筑面積約21.48萬平方米,年出租總收入為2577.54萬元。簡而言之,畢村60公頃的村居住建設只有42%的土地被有限利用,并從中創造出每年獲取不足3萬左右的土地增值效益。

從公平的角度而言,由于城市發展、基礎設施完善而引起的土地增值,其增值部分應該適當回饋政府和社區,也就是開發效益的公共還原。但這種主要由村民、村集體自行建設,自行收租的模式,對基礎設施幾乎是零投入,土地增值部分完全歸私人所有。

筆者認為,村民的開發效益均由村民自身建設投資的,而土地區位優勢提升也是以低價的耕地征收作為代價,因而可以允許現今收益的狀態不進行開發效益的公共還原。于是,更為有意義的研究在于,如何以現今收益狀態為基準,提出一種村有組織的集體建設的模式,即不降低村民收益,甚至適當提高村民收益的同時,能進行適當的效益公共還原,完善基礎設施,并能解決現今征收政策帶來的農村問題。

(四)有組織建設模式

1.建設模式原則:

(1)盡量高效的使用區位效益。建設用地的區位效益失地農民所僅有的資本,區位效益的高效使用是集體用地權益的可持續、有組織建設新模式的前提及物質保障。

(2)地塊完整,便于開發。由于村莊的建成區一般都隨著發展而形成,所以邊界必定不會是整齊方整的,而傳統征收過程在避免村建設用地的時候,就會導致周邊地塊邊界不齊整,不利于開發。

(3)尊重村民訴求,保留宅基地。作為傳統農民,其訴求不只是只有經濟訴求。他們習慣于村莊各自有宅基地,親密的鄰里關系,甚至習慣于家里大門常趟開生活方式。如果剝奪村民的這項權利,無異于隔斷村民的歷史,并不是人性化的策略。

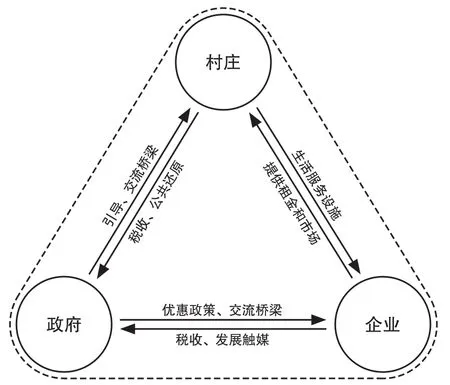

(4)村、企業、政府三方互動互利。多方互動,才能形成和諧良好的共贏的局面。現狀村莊以孤島的形式存在于工業區之中,很大的原因是村管理人員和企業管理人員的不來往。打破村民及企業直接的屏障,以政府作為兩者溝通的橋梁,有利于建立多方互動互利的發展模式。

(5)可實施性高。任何策略如果缺乏可實時性,其研究意義也基本流于空談。本文希望提出的模式能作為一種良性的指導作用,指導以后的征地政策,解決現有征地容易形成城中村的困境。

2.有組織建設模式實施政策

近年來,在大量外來人口對住房需求的沖擊下,已經開始出現了拆舊建新的情況。這種情形啟發了更新改造農村的新模式:

(1)宅基地置換——騰空舊村,集中建設

現有拆舊建新的方式只是在原來建設用地中自我更新,將村莊原有的肌理賦予更高的強度,并未能使改善環境、交通、村莊邊界不完整等不適應現狀發展的問題。有組織建設模式提出依托新村重新劃定完整的地塊作為宅基地置換區,用以逐步置換舊村宅基地,在保障原有村民利益的基礎上騰空舊村,規整地塊,利于土地的開發建設。

另外,在舊村的土地資源尚未需要開發的時候,對于尚可使用的建筑還能進行低價出租,以充分利用資源。宅基地置換的最終目的是通過漸進式的置換,形成環境良好、用地規整的新農村,避免用地不完整以及村莊形成孤島。

(2)多余用地集中建設

既要保證村民對宅基地的需求,又要保證土地高效利用,因此新村建設嚴格遵循一戶一宅的原則,有償回收多余宅基地。多余宅基地集中成完整地塊,通過村民集資入股、宅基地入股、按股分紅,統一代建、統一分配,集體投資(融資)、村民分紅或者企業投資、期限內無償使用等方式建設村民集資公寓,直接供給周邊企業做宿舍使用,或者交由政府作為企業的基礎設施租給企業使用,降低企業的投資成本,使村莊與周邊企業形成良好的互動互利關系。集體建設的意義在于即滿足村民需求,又能高效利用多余的用地,同時使村與企業的關系不再相互獨立,而是互助互利、共贏的局面。

由于多余土地的高效利用,在“現今收益狀態”的基礎上形成增收,有利于提高村民收入水平和進行必要的開發效益公共還原。該政策需要政府的引導支持以及在企業與村集體中起到橋梁作用,才能形成村、企業、政府的三方互動、三方互利。如果由政府作為企業的基礎設施租給企業使用,還能避免開發區“開而不發”導致的村民集資房難以出租的問題,比自組織建設模式更具保障性。

(3)增益公共還原

新的管理辦法下的租金收益與比原有村民自組織下的租金收益差應有回饋社會的部分,需要進行基礎設施建設,不斷提高自身周邊用地的區位價值,從而形成可持續發展。

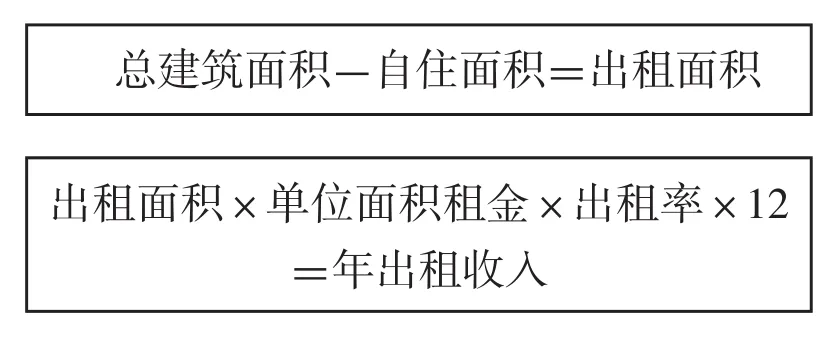

其具體收益計算如下:

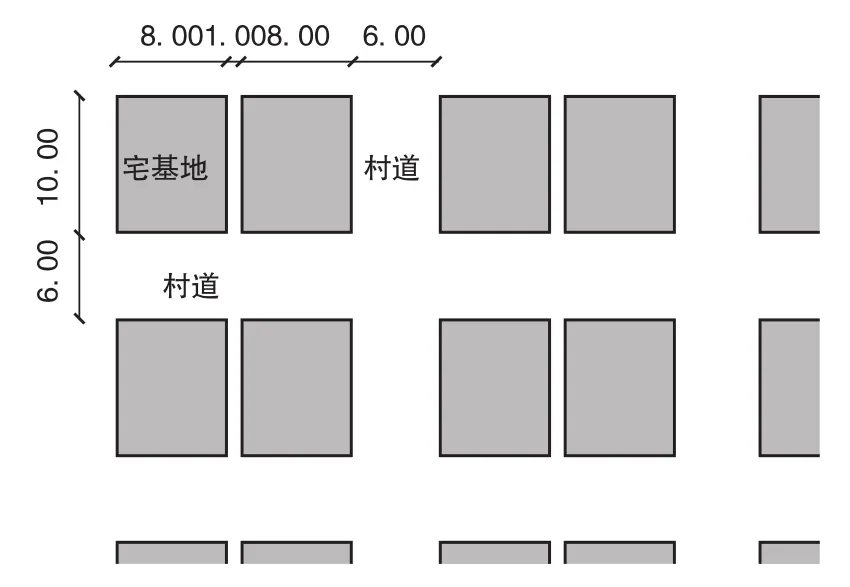

按照《廣東省實施〈中華人民共和國土地管理法〉辦法》規定,平原地區和城市郊區的新批準宅基地須在80平方米以下。以圖4為新村的基本模式,戶均占地為184平方米。按照廣東省2005年全國1%人口抽樣調查主要數據公報,農村戶均人口3.65人,因此畢村8700人則需要43.9公頃作為的新村宅基地使用,剩下的16.1公頃建設集資房。租金參照周邊樓盤的租金,取85%,可計算出年出租收益有4606.37萬元,比現狀的村自組織模式高近80%。每年收入增加超過2千萬元。在村集體適當留有部分的基礎下,應交予政府稅收或進行基礎設施的建設和維護,以回饋社會,形成可持續發展的態勢。

圖4 新村模式(來源:自繪)

圖5 無組織模式空間形態(來源:自繪)

圖6 有組織模式空間形態(來源:自繪)

以畢村為例,圖5、圖6分別為無組織

建設模式與有組織建設模式的空間形態布局。圖中可以看出,無組織建設下,村莊顯得相對獨立,城市道路難以通過村建設用地,而有組織建設模式下,大地塊變成小地塊,地塊完整,且道路系統完善。

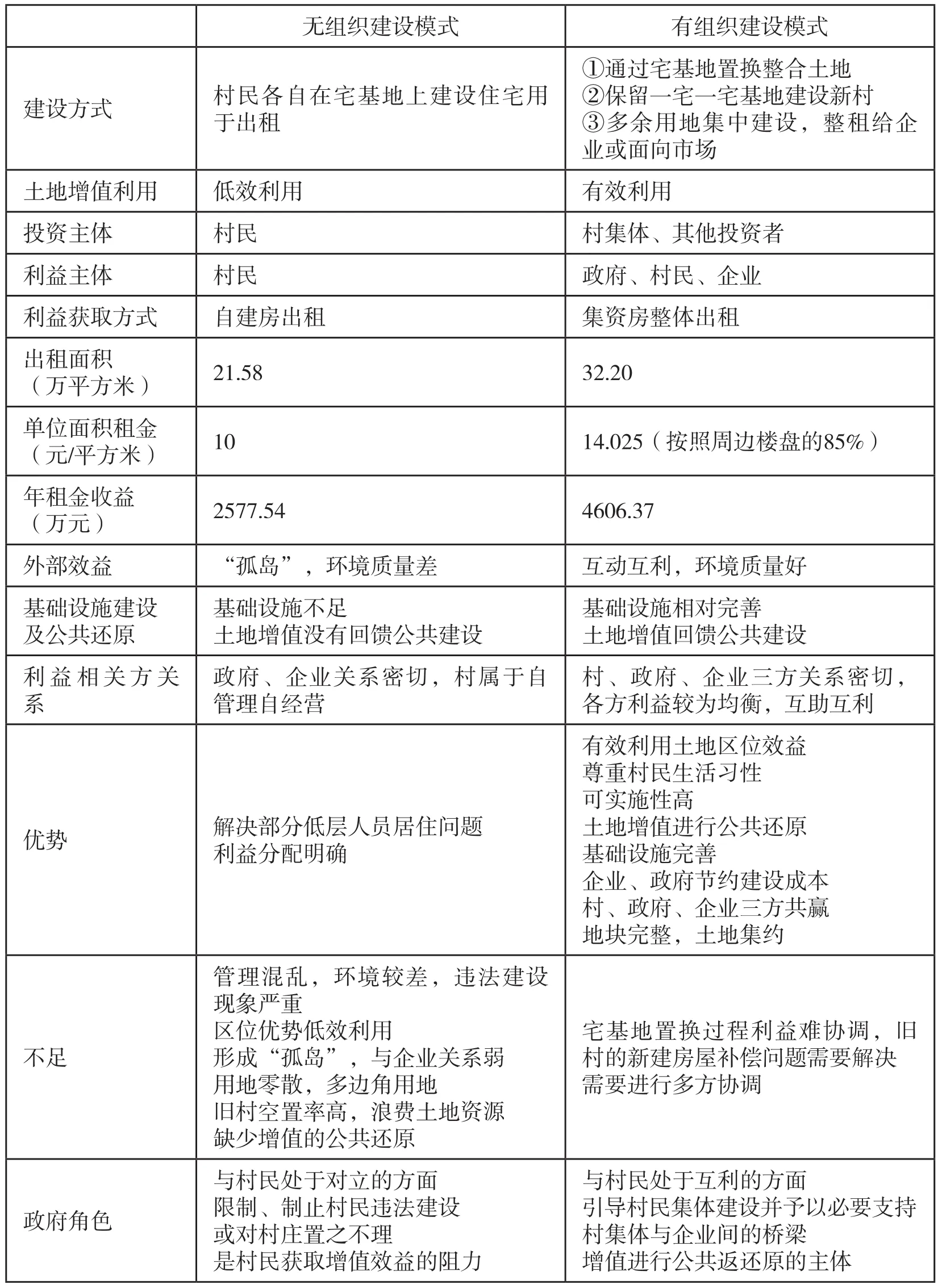

表1 無組織模式與有組織模式的綜合對比

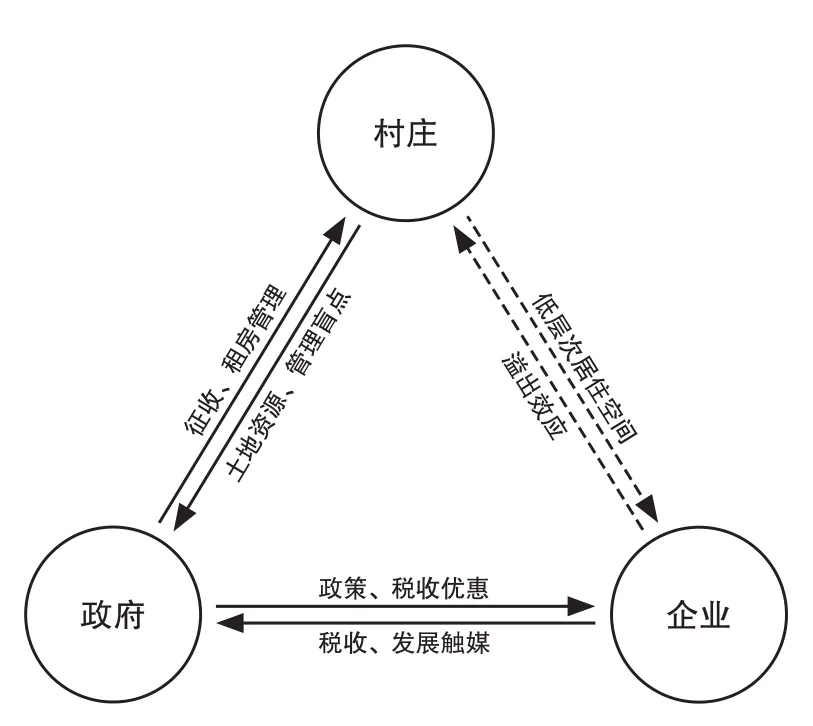

從村自組織建設模式以及有組織建設模式的橫向比較可以看出,無組織建設模式基本各個方面均處于獨立的狀態,從投資到收益,均是村民自發行為,獲取的也只是周邊工廠的溢出利益,土地低效開發、建成環境惡劣。村與政府、企業的關系疏遠。而政府在該過程中基本屬于村民的對立面,壓制村民自主建設和獲取土地效益的行為,也卻對村莊的建設進行良好的引導。

村有組織集體建設模式的優勢卻是很明顯:

(1)高效利用土地區位優勢,并進行各方互利的增值分配方式。

村有組織建設模式的年收益比自組織建設模式的年收益高出近80%,既能提高村民的收益,也能是土地增益進行公共還原,完善基礎設施的建設,保證社會公平,減輕政府的財政負擔。

(2)生活環境質量提升,避免出現“城中村”。

傳統“城中村”的建設多是由于建設快于規劃,管理控制不到位導致。有組織建設模式的新村均在嚴格的形態、高度控制之下,開敞空間及基礎設施受嚴格控制。而集資房更是按照房地產公寓建設,必定比現狀臟亂差的環境優美。有組織建設模式的增值不止在經濟上,也體現在環境質量上。

圖7 有組織模式框架

(3)地塊完整,道路系統完善,避免大地塊出現。

傳統城中村往往只有幾個小出入口連接城市道路,可達性差。而通過宅基地的置換和用地整合,避免出現零碎和不完整的地塊。由于新村和集資房都有完整的地塊,避免由于村莊邊界不完整形成的城市道路無法進入,從而形成大塊的問題,有利于完善道路系統結構,提高村莊的整體可達性和周邊地塊完整性,有利于用地集約和開發。

(4)“村——政府——企業”形成互動互利的關系,構建共贏體系。

傳統村莊容易被政府置之不理、任其發展,而村莊與企業的關系也只停留在個別員工在村內租房的關系,并沒有真正意義的合作與互動。有組織建設模式提供了“村——企”合作的可能,使其在政府的協調下形成“村——政府——企業”互動互利的關系。村莊為政府提供稅收以及基礎設施建設成本,為企業提供生活服務設施基礎;政府為村莊提供政策引導以及與企業的橋梁作用;企業則為村莊提供資金與市場,為政府提供稅收及城市發展動力。因此,在有組織建設模式下,“村——政府——企業”可以形成三方共贏。

圖8 無組織模式三方關系(來源:自繪)

圖9 有組織模式三方關系(來源:自繪)

四、結語:前車之鑒,集體行動

有組織建設模式雖然是新的征地及發展模式,但并非完全無先例。廣州石牌村就是保留了宅基地外,建設了百老匯等集體資產,進行村民分紅。只是石牌保留的宅基地并沒有經過整合,因此村內依然是無法擺脫握手樓、道路狹窄、環境差等問題。而廈門實行的“金包銀”政策,以工業集中區規劃建設配套的“金邊”包裹按照城市標準建設的村莊——“銀里”。“金包銀”政策解決了征地難題,也創建了低成本的農民工生活區,但是由于沒有進行用地整合以及村企互動,粗放的規劃控制依然會導致缺乏交通的大地塊、環境惡劣的握手樓等現象的出現,同時還會因為“開而不發”導致公寓和店面難以出租。

因此,以村集體作為血緣關系的基層組織開展有組織的集體行動,即有組織建設模式必然是在當前政策環境中解決村建設用地出路以及“村——政府——企業”互動互利的有效途徑。但由于有組織建設涉及的利益主體較多,在實際操作中需要多方協調,因此具有一定的難度。另外有組織建設的模式涉及到宅基地置換,不適用與已經被建成區包圍的村莊,而適合于正在被城市化過程中的村莊。總體而言,村莊建設的核心是挑戰村集體在城市化進程中的集體性行動能力。

注釋:

①“有研究表明,在征地過程中,如果成本是100,農民得到的補償只有5%-10%。農村集體及農民所得到的農地征用價格大概為出讓價格的1/10,而農地出讓價格大概又是農地市場價格的1/5,也就是說,補償價格、出讓價格和市場價格的比例為1:10:50”,何子張,2009.

[1]何子張,曹偉.土地發展權視角下的土地征用政策分析——兼論廈門“金包銀”政策[J].規劃師.2009,(11).69-74.

[2]何子張.利益分析視角下在開發的規劃調控機制研究——從廈門“別墅改建”案例談起[J].城市規劃.2010,(10).74-77.

[3]朱介鳴.發展規劃:重視土地利用的利益關系[J].城市規劃學刊.2011,(1).30-37.

[4]鄭振源.關于保護集體土地開發權益的建議[OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b6b64980100cgp7.html

[5]劉明明.英美土地開發權制度比較研究及借鑒[J].《河北法學》,2009(09).169-174.

[6]陳瑩.土地征收補償及利益關系研究——湖北省的實證研究[D].武漢,華中農業大學博士學位論文.2008.

[7]李志明.空間研究6——空間、權利與反抗:城中村違法建設的空間政治解析[M].東南大學出版社.2009.

[8]何子張.空間研究7——城市規劃中空間利益調控的政策分析.東南大學出版社[M].2009.

[9]Wu,F.& Yeh,A.G.O.(1999).Urban SpatialStructuralinaTransitionalEconomy:theCaseofGuangzhou,China[J].JournaloftheAmericanPlanning Association.Vol.65,No.4,377~394.

The Village Organized Construction Mode of Collective Action:Take Bi village in Huadu District for Example

Feng Caijian,Wang Shifu

The agricultural lands in urban-villages are expropriated.The villagers’ development rights of construction lands are suppressed.Deficiencies in the requisition system and lack of policy guidance often lead to disorganized and inefficient development in urban villages,bring harsh environment,inefficient urban villages and conflicts between collective lands and land development rights.Bi village,near the site of Nissan company in Guangzhou,is studied for its practice of retaining lands for the villagers under the premise of homestead-for-homestead replacement,making it possible for new developments on the remaining concentrated space to increase public benefits.Such a model of collective action is observed as a method for good village morphology as well as a way to effective investment for collective assets.

land development rights; development efficiency; disorganized construction; organized construction; Bi village

TU984

10.3969/j.issn.1674-7178.2014.05.012

馮財堅,廣東省建筑設計研究院助理城市規劃師。王世福,華南理工大學建筑學院教授、博士生導師,研究方向:城鄉發展戰略。

(責任編輯:盧小文)

國家社科基金重大項目(11&ZD154)。