我國郵政普遍服務基金征收問題探討

苑春薈,韓軍濤

(北京郵電大學經濟管理學院,北京 100876)

一、研究背景

近年來,郵政普遍服務補貼問題正成為國內外研究的新熱點。2012年底出臺的《郵政普遍服務基金征收使用管理暫行辦法》(以下簡稱為《辦法》)意見稿,該《辦法》草案規定在我國境內經營快遞業務的企業繳納郵政普遍服務基金,引起了社會學界和民營快遞業很大的爭議和廣泛的討論。每件征收0.5元的征收標準是最大異議。快遞企業代表紛紛表示如果《辦法》實施,將不得不通過提高運費來彌補失去的利潤。

郵政普遍服務再次成為人們研究的焦點。劉明光較早提出應建立郵政普遍服務基金。[1]劉靜雅提供了發展和完善普遍服務補償機制的思路,同時說明了幾種普遍服務補償基金的主要來源。[2]針對普遍服務成本核算困難的問題,吳立峰用網絡分析法構建了成本測算模型。[3]一部分學者如郭宗杰認為郵政普遍服務基金不應當向快遞業征收郵政普遍服務基金,應通過競標等形式參與郵政普遍服務的經營,并對普遍服務中的贏利部分與虧損部分進行合理區分。[4]國外學者Christian基于事前、事后視角談論了郵政市場自由化后普遍服務義務的成本分攤問題:圍繞四種不同的補貼標準分析了在政府財政基金(state funding)、共同基金(fund)、服務或付費(play or pay)模型下各運營商利潤的重新分配。[5]

以上可以看出,國內學者對設立普遍服務基金多持肯定態度,但對其征收方式方法分歧較多。國內文獻多以論述觀點為主,對基金征收的論證少有研究,也缺乏必要的模型構建。Christian則以一個市場準入和覆蓋率的線性方程式模型為基礎,說明了四種標準在運營商之間競爭均衡和利潤分配上對普遍服務義務凈價所代表的不正當性的影響。但這種假設和方法是靜態的,非博弈的。本文希望能夠通過實際問題結合相關理論,從經濟學博弈論的角度來建立Stackelberg模型分析該《辦法》實施后對現階段我國郵政市場的競爭態勢的影響,并試圖解答如下問題:普遍服務基金征收的權責一致性問題;該《辦法》實施的可行性問題;快遞企業繳納比例的確定問題;究竟采用什么樣的補償方式既能使郵政企業提供更好的普遍服務,又能減輕快遞企業負擔、促進速遞市場健康發展的問題等。

二、現狀與理論分析

(一)郵政普遍服務范圍與現狀

郵政是比較特殊的產品,包括信件等普遍服務業務本身集公益性、專營性、壟斷性及可競爭性于一體。由于各國政治、經濟、文化發展水平不同,郵政在各國的地位、作用、經濟價值也有所差別,反映在對郵政普遍服務范圍的界定上也不盡相同。就我國而言,隨著新《郵政法》的出臺,普遍服務的范圍更加明確化、清晰化。郵政法第十四條規定了郵政企業經營業務范圍:包括郵件寄遞;郵政匯兌、郵政儲蓄;郵票發行以及票品制作、銷售;國內報刊、圖書等出版物發行;國家規定的其他業務。第十五條明確規定:“郵政企業應當對信件、單件重量不超過五千克的印刷品、單件重量不超過十千克的包裹的寄遞以及郵政匯兌提供郵政普遍服務。”

根據中國郵政集團最新發布的2011年年報顯示:中國郵政的普遍服務范圍廣泛,包括信件、印刷品、包裹、匯票等。中國郵政所承擔的普遍服務業務與他國相比,負有特別的責任——“通政”,即保證黨和國家政令暢通的服務功能,因此普遍服務范圍涵蓋了國家機要通信、邊防通信、義務兵通信、黨報黨刊的發行和遞送等,這些業務被稱為“政策性業務”。

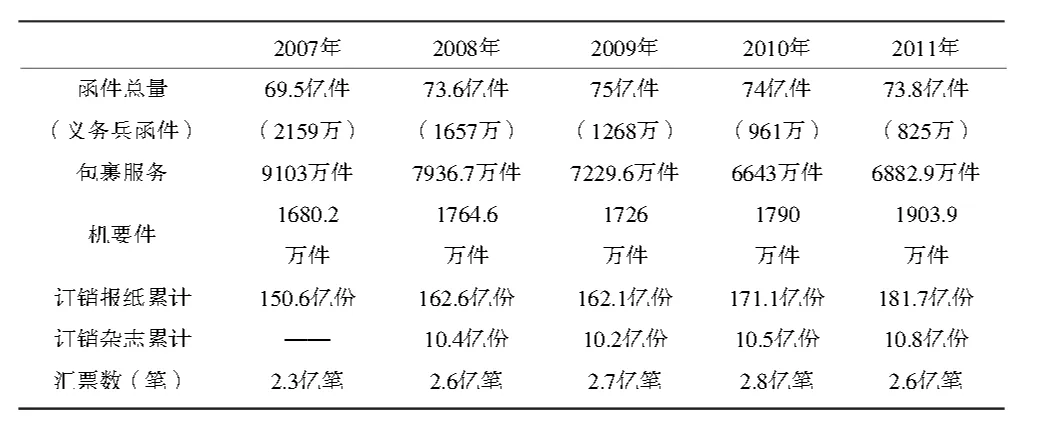

表1 2007—2011年中國郵政提供普遍服務近況

表1是我國郵政普遍服務近幾年的基本現狀,多項業務總量保持基本不變而成本居高不下。其作為社會公共事業,不僅需要合理的政策安排作為法律與制度保障,而且需要有強大的資金支持作為物質保障。因此,需要有切實可行的支持機制來保障和推進郵政普遍服務,以對普遍服務的成本進行合理的補償。

(二)郵政普遍服務基金向快遞業征收合理性探討

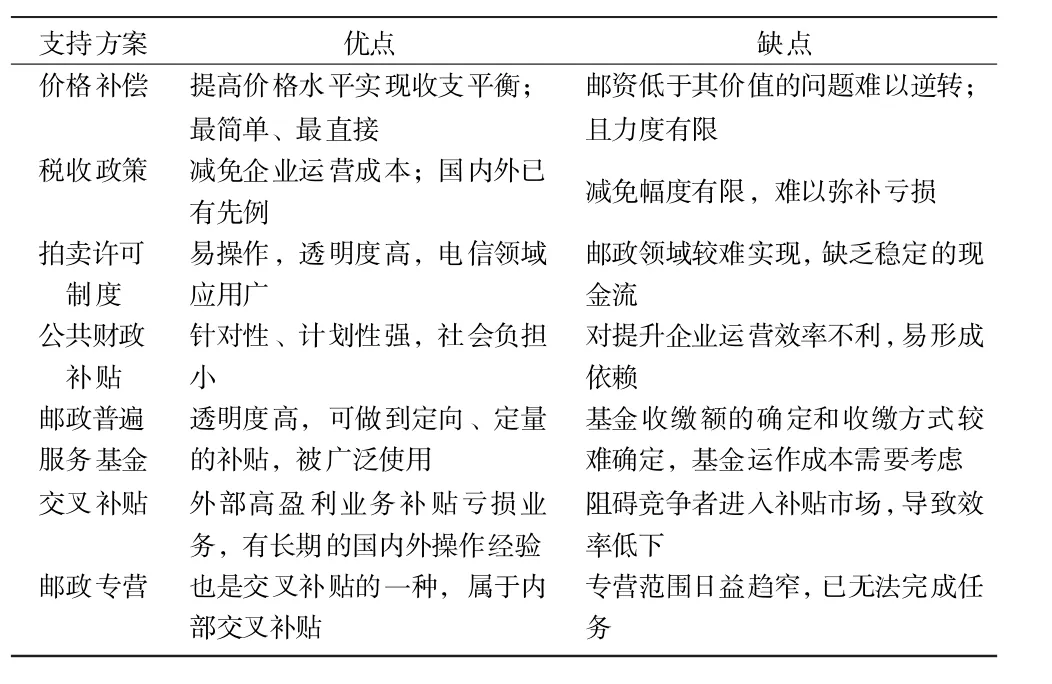

表2 郵政普遍服務補償方案對比

在現有的成熟補償方案中,有財政補貼、交叉補貼、普遍服務基金等幾種方案,表2對各個方案進行簡要比較。盡管有多種模式可供選擇,但從郵政改革的趨勢來看,在經過多年的探索之后,以普遍服務基金為核心的郵政普遍服務補償機制已經被越來越多的國家所認可。

從現實情況來看,普遍服務基金來源大致分為三類:一是政府財政撥款,因為普遍服務虧損中有相當一部分屬于政策性虧損,政策性業務如機關公文傳遞、義務兵通信、黨報黨刊發行等,本身應當由國家承擔成本的業務;另如盲人讀物等,其作為郵政普遍服務的構成本身具有一定的公益性,應當由政府承擔相關費用。二是從郵政行業的其它非普遍服務業務中提取,比如郵儲業務。三是從同質企業的收益中抽取。同質行業是指其它從事競爭性業務如快遞、物流、運輸代理等企業。[6]是因其服務內容、服務對象和范圍僅限于高收益、高利潤的業務,而把行業所應擔負的社會功能留給了郵政行業,這一行為稱之為“撇奶油”。從這一角度出發看,該《征收辦法》擬向快遞企業收取一定的費用有一定的合理性。

(三)理論分析并抽象建模

具體到當前我國郵政市場競爭形態來講,郵政企業除專營業務如信函、明信片以及政策機要類外,其他普遍服務業務如包裹、報紙報刊訂閱、匯兌等均與其他市場主體存在競爭。快遞企業與郵政企業業務交叉范圍較廣,存在著“非對稱競爭”態勢。這種“非對稱”不僅僅表現在雙方業務范圍上;在地域上也往往有所不同,郵政企業常常指責快遞公司“撇奶油”行為,在高盈利地區與之展開業務競爭,而在偏遠地區卻不提供基本服務。《辦法》條例在這一背景下嘗試著根據快遞公司的業務量按照一定比例來繳納一定數額的補償基金。顯然,郵政企業在市場中擁有較強的話語權和談判權,它與快遞公司的地位是不對等的。兩者之間的決策次序也不盡相同。快遞企業經營靈活,業務產品能夠適應市場,是市場的有力競爭者。郵政與快遞的競爭可以運用經濟博弈論的方法來闡述。因此本文試圖基于Stackelberg模型來思考郵政與快遞企業的“非對稱競爭”。

(四)模型描述與假設

簡化分析,假設市場上存在一個主導運營商A和一個競爭者B,主導運營商承擔郵政普遍服務義務。隨著郵政體制改革,政策管制、市場的發展,郵政主導運營商和競爭者在多個業務領域競爭。但限于專營范圍等,郵政運營商和快遞競爭企業之間形成了符合Stackelberg模型競爭關系:郵政主導運營商在市場中處于較優勢地位,有較強的話語權和控制力,在傳統業務領域依然處于壟斷地位,但承擔著國家范圍內的普遍服務義務;而競爭型企業B選擇在力所能及并認為有利可圖的地域內與主導運營商開展充分的競爭。這種競爭往往能夠提高行業效率,提升消費者福利。甚至競爭的結果能夠使得競爭者突破原有的業務邊界,如專營范圍的縮小。但這種“撇奶油”行為對于郵政普遍服務義務的承擔者來說是并不公平。那么競爭者如果按照業務量繳納一定比例的收益是否可行呢?

依據研究需要并結合實際情況,進行下面的模型假設:(1)模型的競爭只考慮主導運營商和競爭型企業之間相互關聯的競爭領域業務,并不考慮郵政專營范圍業務及收益情況;(2)假設λ表示競爭型企業對主導運營商“撇奶油”占業務量的比例,且λ∈(0,1);主導運營商和競爭型企業各自的邊際成本分別為c1,c2;(3)假設郵政主導運營商的業務量為b1,競爭型企業的業務量為b2,I為快遞企業在新興市場(如網購等市場)單獨運營的業務量;b1、b2滿足關系式b2=I+λb1;并假定δ是競爭型企業按業務量繳納的金額系數;(4)假設p=dm(b1+b2),其中p為市場價格,d為市場基準需求量,m為需求彈性系數。這里主導運營商和競爭型運營商進行的是數量競爭而非價格,兩者之間的利潤函數通過市場價格與各自的成本比較出來。本模型試圖通過業務量和利潤的變化來反映運營商之間的競爭博弈。

那么根據上述Stackelberg模型的假設和分析:

郵政主導運營商企業和競爭型企業的利潤函數分別如下:

π1=(1-λ)b1(p-c1)+δb2

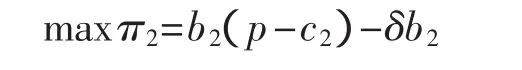

π2=b2(p-c2)-δb2

競爭型企業根據主導型運營商的業務量來選擇自己的業務量b2,主導運營商也同樣會評估競爭對手的業務量。

三、模型的求解與討論

(一)求解

現在利用逆向求解法,在第一階段,對于競爭型運營商來說,觀察到主導型運營商的業務量b1,最大化郵政的利潤分流比例λ:

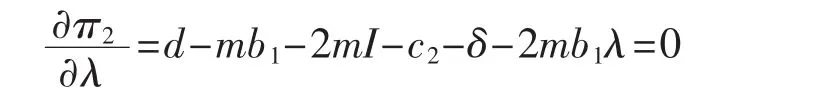

根據上式,對λ求一階導數得:

在第二階段,主導運營商預測到競爭型企業將根據業務量b1選擇競爭策略情況,那么郵政主導運營商出于自身利益最大化考慮,爭取其最優業務量b1:

maxπ1=(1-λ)b1(p-c1)+δb2

b1=,同時帶入λ,解得:

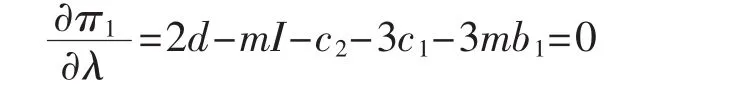

那么,該模型的Nash均衡解為:

(二)討論

1.業務量。由于b*1>0,b*2>0,2d+c2-3c1-m I>0,d-4c2+3c1+m I-3δ>0,對于λ來說,λ>0,則d-4c2+3c1+m I>0,(d-4c2+3c1+m I)-2(2d+c2-3c1-m I)=-(3d+6c2-9c1-m I)<0

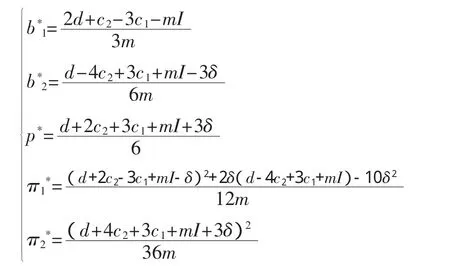

因此,λ<1,此時郵政企業和快遞企業在業務交叉領域達到納什均衡,此時,雙方的利潤達到了最大化,那么其業務量比較如下:

說明,達到均衡時,快遞的業務量仍比郵政企業要低;主導運營商的業務量與繳納金系數δ無關,而競爭型企業的業務量會隨著繳納金系數δ的增加也減少。這可以理解為競爭型企業因為額外成本的增加,失去了部分競爭力。

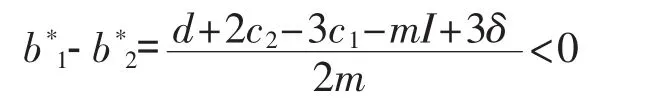

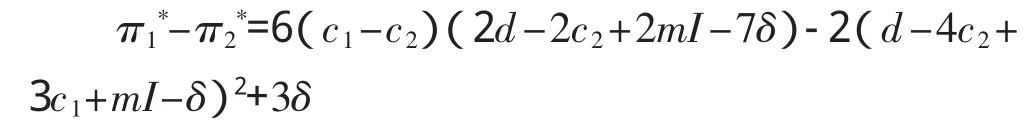

2.利潤水平。比較兩個運營商之間的利潤大小,可以得到:

在利潤水平方面,兩運營商之間的差距取決于雙方的邊際成本大小等因素。從式子中看較難比較兩者之間的大小。但依然可以看出在偏遠的中西部地區,由于競爭型企業投入成本較大,c1<c2,那么企業的利潤水平比郵政主導運營商要低許多,甚至不盈利,此時;在中東部高盈利地區,則相反,競爭型企業的邊際成本要小,c1>c2,競爭型企業的利潤水平逐步接近甚至超越郵政主導型企業。這一結果顯示了當前郵政與快遞企業“非對稱競爭”的現狀。

3.繳納金系數δ的確定范圍。對于δ的取值,繳納金系數的確定是目前爭議較大的。繳納比例過高,一方面會阻礙整體行業效率的提高,削弱主導運營商和競爭型企業變革創新的積極性;另一方面從市場均衡價格的表達式中看出市場價格p與δ成正比例關系,繳納金系數取值過高會損害消費者福利,額外成本轉嫁到消費者身上。這些都與郵政行業市場化改革的最終目標不符。筆者認為衡量取值標準至少應兼顧公平和效率這個標準:第一,盡可能避免運營商效率的損失,盡可能不影響現有企業的發展,保護承擔郵政普遍服務義務運營商和競爭型企業發展的積極性。第二,應細化對不同業務的繳費系數值,對需求彈性相對較低的業務收取比需求彈性較高的業務更高的收益。并且這個繳納費用標準應隨著市場的變革而做出相應的變動,以適應市場的變化。

按照上述原則,繳納金系數δ應滿足不等式λb1(p-c1)≥δb2,即競爭型企業“撇占”主導運營商的利潤應大于等于上繳金額。此時,0<δ<

(三)小結

上述Stackelberg模型的優點在于能夠通過參數λ、δ分別表示了競爭型企業“撇占”行為以及征收金額來考察運營商之間的博弈過程并驗證征收辦法的可行性。分析可以發現:利潤重新分配的結果主要是由該競爭業務的市場基準需求量、主導運營商和競爭型運營商各自的邊際成本和競爭型企業新興業務量、繳納金系數等共同決定。達到均衡時,主導運營商業務量仍高于競爭型企業業務量;但其利潤的大小在其他條件不變的情況下主要決定于各自的邊際成本。繳納金系數的確定非常重要,須兼顧公平與效率標準。其取值應經過一定的測算,控制在一定范圍以內,否則會造成市場新的不平等。這一模型較好的描述了郵政競爭市場“非對稱”態勢,對雙方而言,降低成本,繼續優化業務領域、提供行業業務運營效率是保持利潤率,擴大業務量的根本措施。這一模型較好的說明《辦法》補償基金繳納方案有一定的合理性和可行性。

四、結論與建議

建立郵政普遍服務基金雖然是趨勢,但到目前為止并沒有在大多國家得以推行。因此,我國監管機構需要借鑒其他國家的經驗來制定和推行合理的政策來促進郵政普遍服務的發展和實施。

市場化程度高的歐盟成員國雖各有不同,但均建立了一套適合于本國的補償機制。完全開放市場化的國家和地區并不使用外部資金來支持普遍服務。比利時政府規定支付普遍服務義務凈價成本資金僅來源于國家而非其他郵政服務提供商。意大利向許可證持有者征收其營業額的3%作為補償金的一部分,2004年這一數額達到了10萬歐元。德國郵政法律允許以投標的方式產生普遍服務提供商,但至今為止,德國郵政依舊保持著強勁的壟斷地位。[7]但德國郵政的市場化改革也并不如人意,市場化后,郵局數量由最多時的2.9萬家,2005年減至1.3萬家,目前僅剩約5 000家,而且郵政資費也大幅提高,從而引發了許多社會問題。在電信普遍服務基金方面運行較為規范的美國并為打算建立郵政普遍服務基金。應對國營企業USPS(美國郵政廳)虧損的辦法主要靠國會撥款稅金以及提高郵資。2004年日本郵政轉為獨立核算的經濟實體,內部補貼不再實施,但為維持郵遞事業和方便國民享受服務,在郵政民營化后的日本郵政控股集團公司設置資金規模在一萬億日元以上的社會地域貢獻基金用于支持郵政事業,基金來源于郵政儲蓄銀行及郵政保險公司股權出售和基金的投資收益。[8]

從我國現階段的實際情況出發,并參照國外郵政補償普遍服務的先進經驗,筆者認為:

第一,向民營快遞企業征收普遍服務基金并非不可以,并且該方案有一定的可行性。現有的普遍服務專營范圍已經日趨變窄,僅剩信函、政策類業務并且這類業務基本屬于虧損普遍服務業務,快遞企業無法承擔這一責任。快遞企業在專營范圍外(同城50克,異地100克)的函件、包裹、報紙期刊類均與中國郵政有競爭,競爭形態上具有“撇奶油”的特征。從現實意義上看,“開放郵政專營是實施基金征收的前提”這一觀點是偽命題。現階段取消郵政專營,公民的基本通信權無法得到最基本的保障。

第二,單純從民營、外資快遞企業征收普遍服務基金做法不妥當,繳納比例的確定也應經過充分論證。EMS作為國有快遞物流,從市場公平公正競爭的角度來講,應與其他民營、外資企業一道承擔這一比例的郵政普遍服務補償。單純從民營快遞企業征收做法涉嫌不正當競爭。

第三,財政補貼不可或缺。對于郵政普遍服務政策類虧損,如黨刊報刊、機要通信、義務兵函件等業務可以采取價格補償或財政補貼。根據相關數據調查,政策類別的普遍服務虧損約占到總虧損的一半,因此這類擔負著國家義務的普遍服務需要有政府財政來承擔。

第四,參照西方國家的一些合理性做法,國有股份減持變現來擴大補償基金來源途徑。比如日本郵政市場化改革設立社會地域貢獻基金的做法,將中國儲蓄銀行和郵政速遞物流上市后出售的股份資本拿出一部分補充到郵政普遍服務基金。這種做法可以為維持郵政網絡的運行提供穩定可靠的資本來源。

第五,科學規范的郵政普遍服務成本核算與監審制度建設刻不容緩,如果沒有透明可靠的成本計算體系,那么郵政普遍服務基金的建立就會大打折扣。同時探索建立有效的激勵機制,在保障普遍服務能力和服務標準的前提下,促使郵政企業降低普遍服務成本。制定補償基金使用監督體系,理順財政部門、郵政行業主管部門以及郵政企業的關系,細化郵政普遍服務補貼項目,增強資金的使用透明度。

[1]劉明光.我國郵政普遍服務的現狀、問題及對策[J].通信與信息技術,2002(6).

[2]劉雅靜.郵政普遍服務補償機制亟待完善[J].中國國力觀察,2009(3).

[3]吳立峰,楊乃定,楊芳.郵政普遍服務成本測算研究[J].當代經濟科學,2009(4).

[4]郭宗杰.郵政普遍服務法律問題研究[J].暨南學報:哲學社會科學版,2012(10).

[5]Christian Jaag.Compensating the Net Cost of Universal Postal Services[J].Swiss Economics Working Paper 0017,2010(3).

[6]中國郵政集團年報2007—2011年[EB/OL].http://www.chinapost.com.cn/report/nianbaob.htm.

[7]A report prepared for the European Commission.Study on the principles used to calculate the net costs of the postal USO[R].Frontier Economics Ltd,London,January 2013.

[8]張乃麗,王男男.日本與英、德國家郵政事業民營化改革比較及啟示[J].山東大學學報:哲學社會科學版,2012(2).