20世紀前期山西雇農家庭生活狀況的考察

——以食為例的介紹

牛文琴

20世紀前期山西雇農家庭生活狀況的考察

——以食為例的介紹

牛文琴

20世紀前期山西雇農飲食消費占全部生活消費的大宗,飲食結構極其不平衡且數量有限,生活是極其貧困的,不僅如此,實際上山西鄉村農民的生活是普遍貧困的,入不敷出的狀況比比皆是,其生活維持在最低限度上,且有貧困化加深之勢。

20世紀前期 山西雇農 飲食生活 貧困化

農村社會經濟發展程度是以農民衣食住行的生活水平來體現的,這也是學者探討近代社會經濟的重要命題之一。近年來,學者對近代中國農村經濟和農民生活的看法上大概有兩種分歧,多數學者認為農民生活是長期貧困化的,以慈鴻飛為代表的少數學者認為中國“糊口”農業不成立[1]。本文基于農村社會經濟研究中的這兩種觀點,試圖從20世紀前期山西雇農家庭生活狀況的考察中得出農民生活是否屬于貧困和糊口水平的結論,以起到豐富社會經濟研究內容的作用。

一

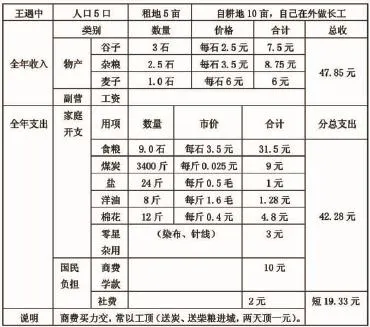

1935年雇農收支概況表[2]

注:這樣盡力勞動每年剛剛度過,節吃儉用,午間不敢吃撈飯,吃菜湯、炒面,早上吃糠面疙瘩。

食物是滿足人類生存的第一要素,只有在食物滿足的基礎上,才談得上其他生活消費。家庭生活開支中,從食物必需品在生活費用中所占的比例這一分配結構,就能看出農民生活程度的高低。

飲食消費占全部生活消費的比例有多大呢?

上表中一年的總收入47.85元中,用于食糧的開支就有31.5元。食物費用在總開支中的比例是相當大的,農戶每年的各項費用幾乎全部用于維持生命的基本消費上。農民在衣食之外的任何開支都是非常艱難的,很少有其他復雜的社會生活,尤其是社會娛樂。而縱觀山西武鄉5個縣的農家,食物費平均占總生活費用的63.3%。故而每家每年的其他生活費用低微到幾乎可以忽略不計的地步。

“恩格爾定律”表明,家庭越貧窮,用于食物費用的比例越大,雜項費用的比例越小,生活享受程度越低,反之亦然。上表正說明這個問題,家庭的生活費用中,主要用于食物,說明它沒有余力滿足其他需要,沒有能力提高生活水平,這樣的家庭必然是貧窮的。而這主要受經濟困頓的影響,一般農戶均盡其可能地將絕大部分開支限制在維持基本生活的必需消費范圍內。這部分消費在總消費中所占比例可以初步勾勒出山西農民的一般生活水平。

當時據卜凱的《中國農家經濟》[3]的調查統計所揭示的情況也正是如此。當然,收入越低的家庭,食物的開支在生活費用中占的比例就越大。從上表可以看出,家庭的收支狀況是不平衡的,收支中沒有結余,也沒有保持平衡,而是在入不敷出的狀態里。“量入而出,古有明訓,然傭農實以所入者有限,所出者繁多,率寅吃卯糧而猶覺不敷者,比比皆是。”[4]在二三十年代的華北農村中,土地較少的農戶——無論是佃農、半自耕農、地主抑或自耕農,均面臨著生活逐漸惡化的困境,只是其惡化程度略有不同罷了。由于多種原因,地主、富農也同樣難逃此厄運。陳翰笙等1933年在河南農村調查過程中深切感到,近年來“河南農村中貧困的程度日益加深,富農變為中農,中農變為貧農,貧農淪為無產者的事實,已似狂濤一般地不可遏止”。在山西各地的具體調查中表明,入不敷出者的比例是很高的。入不敷出的戶大約占農戶的60—70%。這基本反映了黃宗智的觀點:“一個完全無產化了的長工,他的工資,在自己膳食之外,只夠用于一個成男的口糧,不足以維持一個家庭。”[5]農民的經濟和生活狀況,農民消費結構很難達到“優化”。

實際上,在近代山西,廣大的鄉村是中農的比例在逐漸減少,而貧雇農的比例在上升。農村入不敷出的比例在增大。另外,能維持住收支平衡或有結余的,也是以降低生活水平為代價的。由于山西人均土地面積和經營規模的狹小,“雇工種田,不如不種,雇工種田者,求富而反貧”[6]。另外生產者用來進行交換的剩余產品數量是十分有限的,農民仍然把滿足自己的直接需要作為生產的首要目的,生存的壓力使得貧苦農民不得不為維持生活而掙扎在貧困線上,購買力和生活水平提高很難,消費空間非常狹小,而到了貧困化的邊緣。這基本可看出農家的生活是普遍貧困的,農民很難脫離糊口水平。

二

飲食結構是指飲食中各類食物的數量及其在飲食中所占的比重,人們可以通過均衡調節各類食物所占的比重,充分利用食品中的各種營養,達到膳食平衡。山西各階層飲食狀況具體如何呢?整體看到的是飲食結構中普遍存在的膳食種類不全、比例不適當和數量不充足。

首先,飲食的構成表現為不是主食細糧化,而是主食粗糧化,且副食幾乎沒有。

由于自然條件惡劣,農作物種植的選擇性很小,農業生產向廣度和深度發展的局限性很大。保德縣處山西西北部,地瘠民貧是普遍存在的。1937年保德林遂各階層生活變化比較[7]來看:在吃飯種類上,富農吃的是莜面、豆面、撈飯、白面;中農是豆面、小米、稀飯、撈飯;雇農為稀飯、谷窩窩、炒面;工人為稀飯、炒面、山藥,有時豆面、莜面;小販與工人同,有時吃莜面、豆面。由于生活資料的匱乏,晉西北的農民幾乎都是吃本地的特產,比如莜面、豆面、山藥等,無論富農與中農、工人、小販。當然雇農的生活要差很多。

武鄉縣在山西東南處,從武鄉縣東溝村抗戰前各階層生活情形[8]看:地主每日兩頓白面,有肉菜,常日有饅頭,喝米湯;富農一般吃玉茭面多谷,小疙瘩(早),白面條,撈米飯(午),中農主要吃糠面,有少量谷子,疙瘩(早)(這是舊俗,不吃怕人笑),午是紅面條,少許撈米飯,晚炒面(地里做活人多吃);貧、雇農一般為糠面疙瘩(早),菜飯(午,內包括菜大宗,米面少許)。也由于地理環境的影響,在晉東南的農民幾乎都是吃本地的特產,特產就是小米(谷子),因此無論富農,中農,貧、雇農都會在飯中或多或少地夾雜有小米,只是各階層中量上有區別。當然還是貧、雇農的生活要差。但整體看出農產品的種類受地理環境影響非常有限,農民的生活以粗糧為主。

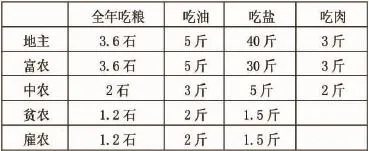

各階層一年中副食的消費是多少?

臨縣郝家坡各階層生活變化表[9]

說明:表內系每階層抽出一戶,其家庭人口相同,均為二人。

從表中我們可以看出,全年吃糧、吃油平均數幾乎接近中農水平。在吃鹽上是量上的差別大,吃肉是較貴的副食品,貧雇農只好選擇不吃。但也看出全年地主富、中農吃肉數量也是較少的,一年365天只有2—3斤。所以說無論地主,還是雇農,除了吃糧,在吃油、鹽和肉的副食上差別不大,副食品的數量是極少甚至是沒有的。

從物質生活方面的比較,可以看出山西鄉村各階層生活差異兩級分化的趨勢不明顯。從消費種類上看,農民日常所食多為玉米、高粱、小米及其他雜糧,小麥僅在年節及農忙時食用。從消費數量上看有一點區別,但整體看各階層的生活消費差別不大。這種差別并未形成兩級分化的巨大反差,而是鄉村普遍貧困化的趨勢。

其次,食物的不充分,以少吃、不吃和其他食物為補充。

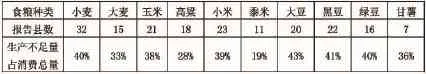

普遍的土地貧瘠,形成的普遍狹小規模經營以及零碎的地塊分割,從事單一的糧食種植依然難以滿足家庭的生存需要,在糧食生產中,據1936年中央農業實驗所的統計數字表[10]來看:

從上表看出,這幾個種類是主要的食糧來源,但產量上遠不能滿足消費的需求,糧食短缺縣份約占有調查報告總縣數的一半。當然這是平常年份的統計,如果是歉收年,糧食不足勢必更糟。

由于糧食短缺,在飲食的數量和質量上都與生理需要存在著差距,不少人家或以不吃或少吃來維持:三餐只吃兩餐一餐,每頓吃個半飽。“據說,有隔幾天才吃一頓飯的,有每天僅喝稀飯一頓的。”[11]在晉北“他們的食料的粗劣,真是不近人情,如:豆腐渣、谷糠、麥麩、馬鈴薯片及草子等,大多都由豬飼料中被舉出,而活躍于農民的腸胃中。”[12]“如今,本村的人家,有1/3都是坐的鍋子沒米吃。”[13]即便是雜糧,許多農民也吃不飽,還要摻雜野菜充饑。“七十多歲的貧農憶苦說,他吃過的野菜樹葉有四十多種。”[14]

可見,糧食不足,迫使農民將糧食消費減至最低限度。食糧嚴重短缺,多數農民連最低限度的生活都難以維持。山西貧雇農和下中農,辛勤勞動一年仍是糠菜半年糧,而其余階層的農民也生活得極其簡樸,極其節約,這也勢必看出農民的生活并不是普遍地富余。

綜上可見,20世紀前期山西雇農生活是極其貧困的,不僅如此,實際上山西鄉村農民的生活是普遍貧困的,入不敷出的狀況比比皆是,其生活維持在最低限度上,且有貧困化加深之勢。事實上,農民的貧困化不僅在山西,在華北的廣大鄉村都是如此,近代華北鄉村從絕對意義上說仍是過著貧困糊口的生活。這種狀況距離現代化的要求相去甚遠。

[1]慈鴻飛.二十世紀前期華北地區的農村商品市場與資本市場.中國社會科學,1998,(1).

[2][8]山西檔案館.武鄉縣東溝群眾生活概況對敵斗爭.A181-1-36-1.1941.16.

[3]卜凱.中國農家經濟[M].商務印書館,1936.514.

[4]馮和法.中國農村經濟資料[M].黎明書局,1935. 507.

[5](美)黃宗智.長江三角洲小農家庭與鄉村發展[M].中華書局,1992.9.

[6]史志宏.清代前期的小農經濟[M].北京:中國社科出版社,1994.(錢泳《履圓叢話》卷7臆論.種田)272—273.

[7][9]山西檔案館.晉西區黨委統一戰線政策材料匯集(二).人民生活負擔,1941.12(筆者有改動)A22-4-2-1.

[10]我國鄉村人民常年食量消費概況[J].農情報告, 1937,(5卷7期).

[11]蔭萱.山西中路農村經濟底現階段[J].中國農村,1936,(2卷11期):75.

[12]范彧文.晉北邊境三縣農民生活概況[J].新農村,1935,(24):21.

[13]涼農.山西壽陽縣燕竹村的枯竭景象[J].新中華,1934,(2卷9期):78.

[14]安澤縣革命委員會.安澤縣解放前的經濟狀況[Z].安澤縣文史資料之一,43.

牛文琴 太原師范學院歷史系 講師 碩士

(責編 樊 譽)