建筑真的會有機嗎?

陳婧

1994年,來自15個國家的科學家在美國聚會,提出“運用新材料和新技術,與生物界相仿、能感知建筑內部的狀態和外部環境并做出反應和判斷的建筑物”,便是“生命建筑”。難以想象,和地球上的每個生物一樣,這些新穎的建筑具有生命體的相關屬性。

作為一種生物,你可以看到這些生命建筑具有“肌肉”,例如美國南加州大學實驗室的建筑設計師用能自動收縮和舒張的智能材料,讓建筑物的機理像肌肉纖維一樣產生形狀和張力變化,從而根據受到的振動,改變梁的剛性和自動振動頻率,減少振幅,可以大大延長框架結構的壽命。

它們也有“感覺神經”,來自美國的建筑設計師彼得·富爾把光纖直接埋在建筑材料中作為建筑物的神經,光纖是光纖傳感器的一部分,通過感知光信號的相對變化特征,從而輸出建筑物變形和振動的情況;如果建筑物因此產生裂縫,就能通過神經傳導機制,發出預防的信號。

除此之外,生命建筑還有進行調節控制的“大腦”,建筑師為控制建筑物設計了一種計算機程序,模擬真實的神經細胞,能讓建筑在突發事故中具有判斷能力,或是由神經網絡處理,送往遠端的中央處理器處理。日本竹中建筑公司在市中心建了一棟六層大樓,在強烈地震模擬實驗中安然無恙。因為樓的頂層安裝了一個大滑塊,重達9噸的滑塊會根據計算機的指令朝反方向移動。

換另一個“微觀”的角度去解讀這種生物,它由典型的生命細胞組成——分別包括了細胞質、細胞液和細胞壁。生命細胞體作為建筑生態系統的最小單位,在與環境發生關系時從外界納入物質與能量,包括了太陽能、風能和熱能。每個建筑生命細胞與外界環境之間有分割也有聯系,因此“生命建筑”也被稱作“細胞結構建筑”。

倡導有機建筑的美國建筑大師賴特認為,“只有當一切都是局部對整體如同整體對局部一樣時,我們才可以說有機體是一個活的東西,這種在任何動植物中可以發現的關系是有機生命的根本。”在工業社會里,那些水泥澆鑄而千篇一律、毫無個性、號稱“標準化”的“方盒子”,讓建筑物失去了魅力。而另一些形態各異的“怪家伙”,也因為與周圍的環境格格不入,而失去了生長的土壤。作為生命體,它是從大地中、它所處的社會和自然環境中生長出來的。

日本建筑設計大師伊藤忠雄坦言:“如果建筑不能如同生命,與所在的環境進行對話,就會落入對周圍環境沒有任何意義的形態游戲的窠臼。” 讓“方盒子”和“怪家伙”成為有生命的符號,是建筑大師反思現代建筑的設計源泉,其理念已經為更多的建筑設計師們所認同。美國設計理論家維克多·巴巴納克也在專著中指出,“設計的最大價值不是創造商業利潤,也不是包裝和風格方面的競爭,而是一種適當的社會變革過程中的動力元素。”生命建筑便是如此。

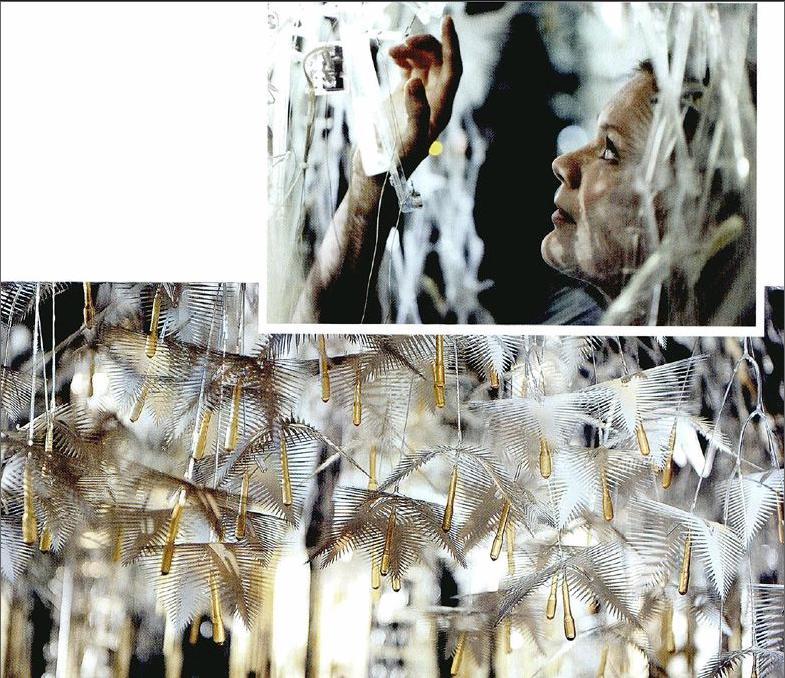

在日本,以丹下健三為代表的新陳代謝派將“生命周期”引入了建筑現象,認為建筑與生命體一樣,處于不斷成長變化的過程中。從設計、建造、使用直到拆除,建筑也表現出生命體那般出生、成長、成熟到衰亡的過程。這便意味著建筑不應在建成之后就固定下來,而是繼續成長變化,具有良好的易變性。在迪拜建造的GEOtube大樓,以金屬鋼為結構,通過管線引入海水噴灑其上,使得海水析出的鹽分慢慢凝結在上面,逐漸生長形成建筑物的表皮,讓大樓表面產生一個水晶般的透明外殼。而聯合國維也納總部,也被設計師西薩·佩里設計成為“開放端式”的生命建筑,留出足夠的空間,在水平和垂直兩個方向生長變化,力求創造一首“永不結束的樂章”。

在建筑的生命周期中,建筑物的再利用是一個重要環節。當建筑物走向“衰亡”之后,傳統的拆除會大量產生建筑垃圾破壞環境,還需要為新建建筑制造鋼鐵、水泥,造成大量的資源浪費。而一旦建筑物符合生態原則,也是建筑物可持續發展的有效途徑。以丹下健三設計的山梨文化館為例,除了建筑的“支撐骨架”——電梯、樓梯這些內核被固定之外,其他功能體都可以根據需要增加,如抽屜一般插入或取出,滿足建筑本身成長和發展的需要。建筑物被拆除時,把這些抽屜取出來就可以了。今天在設計過程中如果能充分考慮到建筑物的衰亡,明天便能方便地進行自然的循環,為回歸自然創造理想的環境。

新陳代謝是所有生命體的共同特征,貫穿于建筑的整個生命周期的始末。這一方面指建筑吸收外界太陽能、風能和熱能,具有調節自身采光、通風、溫度與濕度等方面的能力,為可再生性能源的利用提供機會;另一方面建筑又具有自我凈化能力,盡量減少自身污染物的排放,包括污水、廢氣、噪音等。建筑物的這項特征,也正在引起廣泛關注。

2009年在深圳落成、由Steven Holl設計事務所設計的萬科中心,就以“形式遵循功能”為理念。從能量采集角度來看,建筑物整體懸空,山風、海風自由穿行其間。它的表皮是“會呼吸”的輕質碳纖維,每個方向的墻面都經過計算,根據年度太陽能采集量,控制百葉的開關和角度,保證采光和溫度,相對同類建筑節能75%。

不過,在生物有機體需要不斷與外界進行物質、能量和信息交換的同時,也需要抵御外界的不利因素,因而產生了很多依賴于表皮的功能,如保護、排泄、呼吸、溫度調節等。隨著新材料、新技術的迅速發展,玻璃幕墻、復合式玻璃幕墻乃至靈敏化智能材料的應用,使得建筑表皮由“衣服”發展為“皮膚”。“表皮”不再是內部與外部的嚴格分界線,而是一種多功能的界面。

2010年上海世博會的日本館的理念是“像生命體一樣會呼吸的環保建筑”。建筑表皮采用了發電膜材料,鋼筋的使用量消減至普通建筑物的60%。高透明度的薄膜內含太陽能電池,具有高效透光、發電的功能,最大程度地發揮了自然的力量。當然,這樣的建筑在日本并非首例,理查德·羅杰斯在東京Turbine Tower 設計中,建筑北立面抵御熱交換,南立面則通過技術裝置可以使其氣溫升高時自動關閉,氣溫降低時自動開敞,讓“表皮”智能地調節溫度。

生物體對外界刺激產生一定的反應,被稱為“應激”。植物的根能夠向地生長,是植物對重力的刺激反應;生命體受到陽光刺激后會朝著太陽方向生長等,也是一種應激。西班牙隆卡建筑事務所推出了一種旋轉式公寓住宅,由計算機操縱和控制,里面安裝了一種如同雷達的紅外線跟蹤器,天一亮,屋內的馬達便會啟動。整座房子像向日葵般一直與太陽保持著最佳角度,以保證每個房間都得到充足的陽光和流通的空氣。太陽下山后,房屋又慢慢回復到原位。此外房屋還能儲存寶貴的光能,以便陰雨天和晚間使用。

這種應激性尤其在房屋遭到損害時,會發揮傳統建筑所不具備的能力——美國伊利諾斯大學讓生命建筑做到自我修復:它的執行元件是充有異丁烯酸甲醋粘結劑和硝酸鈣抗蝕劑的小管。當生命建筑出現裂縫時,小管斷裂,管內物質流出,形成自愈的混凝土結構,這完全像人體血液中的血小板,能夠填補創口,使肌體康復。而在近年,日本發展了智能化的質量阻尼技術。地震發生時,生命建筑中的驅動器和控制系統會迅速改變設在建筑物內的阻尼物的質量,改變阻尼物的振動頻率,以此來抵消建筑物的振動。當地震造成建筑物大幅振動時,生命建筑就能在災害發生時保護自己,生存下來。