邊陲苗寨里的堅守

陸賓

在中越邊境線廣西段最西端的百埃山中,有一個人從1974年至今,一刻也沒有離開過教育工作崗位,堅守了39年,用自己的實際行動詮釋著教師的神圣使命。他就是2009年被評為“八桂優秀鄉村教師”、百色市那坡縣百省鄉水弄特少數民族小學(以下簡稱水弄特少數民族小學)教師農學。

39年在百埃山里的“游耕”

1955年1月,農學出生在那坡縣坡同村規合屯,那是一個貧苦的地方。但他不甘于現狀,乘著計劃經濟時代免費教育的東風,在下華公社中學讀完了高中,成了那個年代的知識分子,畢業后被分配到水弄苗族小學(以下簡稱水弄小學,是水弄特少數民族小學的前身)任教。雖然當時的待遇不高,但是他依然興奮不已。

農學剛被分配到水弄小學的時候,他發現這個上世紀50年代設立的學校,其實只是一間30平米左右的茅草房。房子破敗,屋頂的茅草已經腐爛,四周的籬笆也破出幾個大窟窿,地板被雨水沖出了坑洼,課桌椅是用粗糙的木板胡亂釘成的,手一碰都會吱呀作響……面對這種境況,農學沒有打退堂鼓,而是動員苗胞們和自己一起把茅草房翻新,新茅草房被隔成了一大一小兩間,大的是教室,小的是農學的臥室兼廚房。

水弄小學的服務區域是水弄一隊、水弄二隊、百埃、紅埃、后卡、水頭、百松等9個苗寨,但在農學初當教師的那個學期開學時,他發現到校的學生特別少,于是他就開始像“抓壯丁”一樣到各家去“抓”學生。對于農學的動員,有些群眾不理解,在那里,孩子很小就要學會生存的本領,跟著大人圍山打獵,“課本能打死一頭野豬嗎?”有些群眾甚至這樣問。道理講不明白,農學只好牽牛似的把學生拉到學校。而且,當時的水弄苗族還有游耕的習俗,很少安居在寨子里,因此,農學動員學生入學,不是進村入戶就能解決的,很多時候要鉆進深山老林。

經過近一個月的努力,農學硬是一個都不少地找回了學生,讓他們坐在教室里接受文化教育。這種“抓壯丁”式的控輟保學方式一直延續到水弄特少數民族小學創辦為止。在農學的努力下,水弄小學的學生越來越多,起初只有一到三年級,后來還有了六年級。

但初到苗鄉,當地都講苗語,而農學是壯族人,根本無法與學生正常交流,更別提講課了。經過多番嘗試,他自創了“雙語”教學,上課時他用普通話教學,然后讓會講漢語的學生翻譯。他還花了一個多學期的時間學習苗語。如今,他已經可以流利地用苗語與人交談了。

水弄屯偏僻、閉塞、落后、貧困的現狀,讓許多人對它“望而卻步”,在當地學校工作的教師,紛紛想方設法調出去,外地的教師更不愿到這里工作。農學也萌生過調離水弄小學的想法,但是上級領導的話使他打消了念頭:“你雖然是壯族人,但會說一口流利的苗語,所以,沒有誰比你更合適留在這里了!”農學留下了,并且一留就是39年,當地的那布村水弄屯小學、坡同村那單屯小學、那布村洞灑小學、那布村規豐屯小學、那孟村各解屯小學、水弄特少數民族小學,每一所學校都留下了他辛勤“耕作”的身影。

在“不平靜”中守護“平靜”

1974年,農學被分配到水弄小學當教師,那年境外推行凈化邊境政策,雙邊關系日趨惡化。1976年3月26日,對方5名武裝人員兇神惡煞般闖入水弄小學大搞破壞,門窗、課桌椅被砸壞不少。看到這種情況,農學毫不畏懼地沖上前去制止對方的行為。但對方蠻不講理,動手打了農學一拳,并把他推出門外,強迫他把操場旗桿上的國旗降下。農學一口回絕了,還號召全校學生保衛國旗,附近群眾聞訊也趕來支援,對方的企圖最終無法得逞。對方5名武裝人員走后,農學立即把這件事向廣西邊防軍匯報,不久,邊防軍專門給學校安裝了一部電話,方便學校隨時通報情況。

農學用實際行動捍衛國家尊嚴,也給學生上了一節生動的愛國主義教育課。直到今天,農學的“英雄事跡”還在當地流傳,有人和他開玩笑,說他是整個那坡縣第一個用得起專線電話的平頭百姓。

邊境情況非常復雜,經常發生一些騷擾事件。2013年6月18日深夜,正當水弄特少數民族小學的師生們熟睡的時候,3名境外青年趁黑悄悄爬過圍墻竄入該校,摸進了一個女生宿舍,意圖對女學生施行不軌。有2名女生剛好被驚醒,當即跑出宿舍并死死反拉宿舍門,把其中一名境外青年關在室內,同時朝教師宿舍大喊“救命”。農學聽到呼救聲后,立馬翻身而起,并叫醒另外2位教師,迅速趕到女生宿舍。農學帶頭沖入室內,把那名境外青年死死摁倒在地,很快將其制服,并扭送派出所。

農學認為,少數民族地區尤其是邊境線上的學校教育,最好的教學質量不是高的及格率、優秀率,而是確保入學率必須達到100%。要做好控輟保學工作,除了切實保障學生的安全之外,農學還要隨時做好學生的思想工作,從各方面關心照顧特少數民族學生。農學每年都從自己微薄的工資中拿出一部分錢資助學生,給他們買文具、衣物等。陶文生、陶志明兩名學生,學習一直很好,但因家庭困難曾多次輟學,在農學的多次幫助下,他們最終完成了小學學業并考上初中。

多年來,農學以微薄之力幫助了許多學生,給學生創造了一個平靜的學習環境,讓他們健康成長。2010年9月,在百色市教師節表彰大會上,農學作為代表作了主題發言,他激動地說:“在30多年的教育工作中,我把‘認真負責作為我的座右銘,用教師的職業道德衡量自己、鞭策自己,努力搞好邊境民族教育教學與管理工作!”有個苗族學生對農學說了這樣一句話:“農老師,是您讓我們看到了山外面的精彩世界。”

苗鄉兩代人的老師

20世紀八九十年代,“兩基”工作是教育工作的重中之重。在百埃山中,學校里往往是,白天給小學生上課,晚上進行“老學生”的掃盲教育。動員苗胞的孩子入學讓農學幾乎跑斷了腿,說服“老學生”前來摘文盲的“帽子”也使他累得喘不過氣。在那個“交通全部靠走,通訊全部靠吼”的地方,農學靠著對教育事業的忠誠和韌勁,成功把苗族青、老年同胞拉進了課堂。每當夜幕降臨,農學便站在校門外,叉著腰,用苗語拖長聲音吼:“上課嘍!”不久,苗族青壯年們便提著煤油燈往教室趕,教室里霎時書聲瑯瑯。

日復一日,年復一年,農學就是這樣同時給苗鄉兩代人傳授知識。如今,百埃山中的苗胞有許多是農學的學生,有些學生的年紀甚至比他的還大。

1998年,國家在百埃山實施異地安置政策,山里幾個自然屯里的苗胞從山上遷到山腳,居住在政府無償建造的磚房里,學校也隨之搬遷下來。2008年,胡錦濤總書記親自作出批示,要求切實改善水弄苗族同胞的生活,苗胞子女的教育問題得到了政府的重視。2009年,當地政府決定把水弄小學建成寄宿制小學,并改名為“百省鄉水弄特少數民族小學”,對苗族子女實行“四包”政策,即包吃(每餐都能吃飽,一周之內輪換著吃豬雞鴨魚等肉食)、包住(住在寬敞明亮的鋼筋混凝土樓房里,床架都是鐵制的)、包學習費用、包穿蓋(穿的衣服和蓋的被子都是政府無償提供的)。

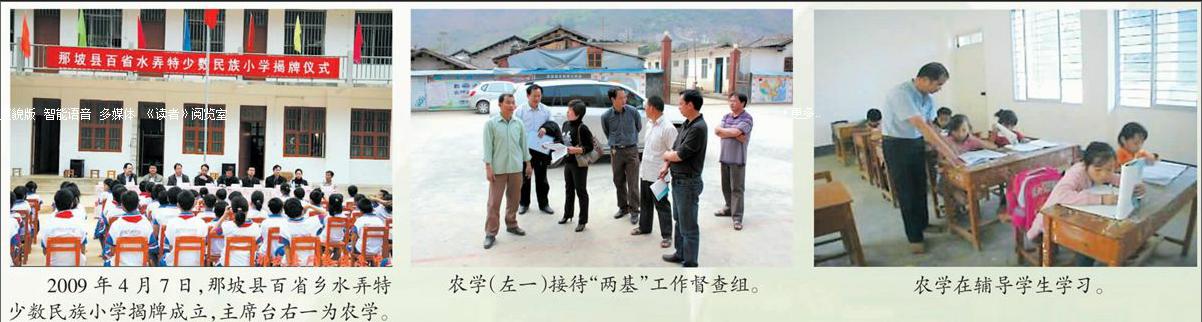

2009年4月7日,投入幾百萬元的水弄特少數民族小學正式揭牌,校容校貌煥然一新,四合院式的校園里有高大的教學樓、宿舍樓和綜合樓,教學樓前是水泥球場。這一天,已經是校長的農學穿著整潔筆挺的衣服,滿臉都掛著笑容,他做夢也沒有想到30多年前的茅草房,如今變成了樓房,而且還有了球場、電視、電腦等教學設備,不但教科書和學習用具免費了,學生的一日三餐也是免費的。他頗為感慨地說:“這一回,我的兵再也沒有哪個會逃跑了!”久在邊境,農學喜歡把學生叫作“兵”。

在苗寨里堅守多年,農學培養了一批又一批優秀學生,也獲得了“八桂優秀鄉村教師”“百色市先進教育工作者”“那坡縣先進教育工作者”等多項榮譽。如今,58歲的農學依然滿懷著對教育事業的熱誠,繼續堅守在邊關苗寨這片土地上,為渴望知識的邊關苗寨子女們播下希望的種子。(責編 蒙秀溪)endprint