經濟發展、地理與語言趨同的實證檢驗

蘇 劍,葛加國

(1.山東大學 經濟研究院,濟南 250100;2.復旦大學 經濟學院,上海 230000)

0 引言

世界上約有7000多種語言,較多的分布在亞洲和非洲。目前有473種語言幾乎消亡(Lewis,2009),而且語種的消亡速度遠遠快于物種的消亡速度(Andrew John,2012)。據有關學者預計,到21世紀末將會有90%的語言消亡或者瀕危。此外,占世界97%的人口所說的語言占世界語言種類的4%。是什么原因導致了語言趨同?瀕危語言是否需要保護?許多學者把經濟與語言的關系結合起來研究這一問題。那么經濟因素在多大程度上導致語言趨同?導致語言趨同的其他因素有哪些?經濟學者和語言學者還沒有給出清晰的答案,這是本文研究的主要目的。本文首先定量了語言趨同的函數,提出了語言趨同的三個假說,并采用經濟學的工具對理論假說進行驗證。

1 概念量化與理論假說

1.1 如何定量語言趨同

為了更細致和完整的研究語言趨同的原因,本文實證研究的被解釋變量分別使用語言種類的絕對數量以及格林伯格多樣化指數。

1.2 關于語言趨同影響因素的理論假說

本文采用經濟學的理論與工具,對語言趨同的影響因素進行深入探討,對語言趨同的原因提出了三個假說。

(1)經濟發展是語言趨同的重要原因。一國經濟發展,為了降低交易成本或者獲得更高的收益,人們較常使用大語種語言進行交易,從而導致說本民族語言的人數會萎縮,本國語言有趨同之勢,但是不同主體的經濟互動和語言演化的關系應該是一個長期的過程。

(2)國土面積尤其是本國山地和水域所占比例是影響語言趨同的重要因素。國土面積越大以及山地和水域面積所占比例越高,影響了本國交通便利程度。交通不便利,把人們分割在不同的地域,提高了兩地的運輸成本,形成多種不同的語言,從而影響了語言趨同的速度。從表1,我們可以直觀的看到,亞洲和非洲面積最大,兩個州的語言種類較多。我們根據Lewis(2009)統計的數據,可以發現一個有趣的事實,由島群組成的國家,該國的語言種類和語言多樣化指數是偏高的。印度尼西亞和巴布亞新幾內亞是典型的島國,他們的語言種類的絕對數量722、830,語言多樣化指數也分別為0.8、0.99。后文會就國土面積變量和地形來驗證這一結論。

(3)本國的對外開放程度是影響本國語言趨同的重要原因。本國對外開放 程度越高,與世界上他國交流越頻繁,會使本國更傾向使用世界主流語言作為本民族第二語言,這很可能會弱化本民族語言的吸引力。本文我們采用了經濟自由度指數衡量對外開放程度。

語言趨同是一個長期的過程,語言趨同可能還與一些文化、政治以及歷史上的因素有關。基于這些因素的考慮,文章引入虛擬變量進行控制。

2 數據與實證結果分析

2.1 模型選取及變量說明

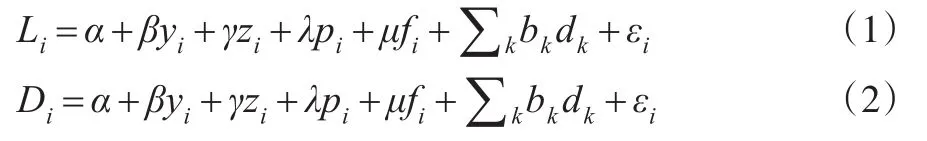

為了驗證以上各種因子在影響語言多樣化指數的強度,我們設定了計量模型為:

2.2 實證方法及回歸結果

我們首先采用最小二乘法,運用STATA軟件,回歸得到如下結果,見表1所示。

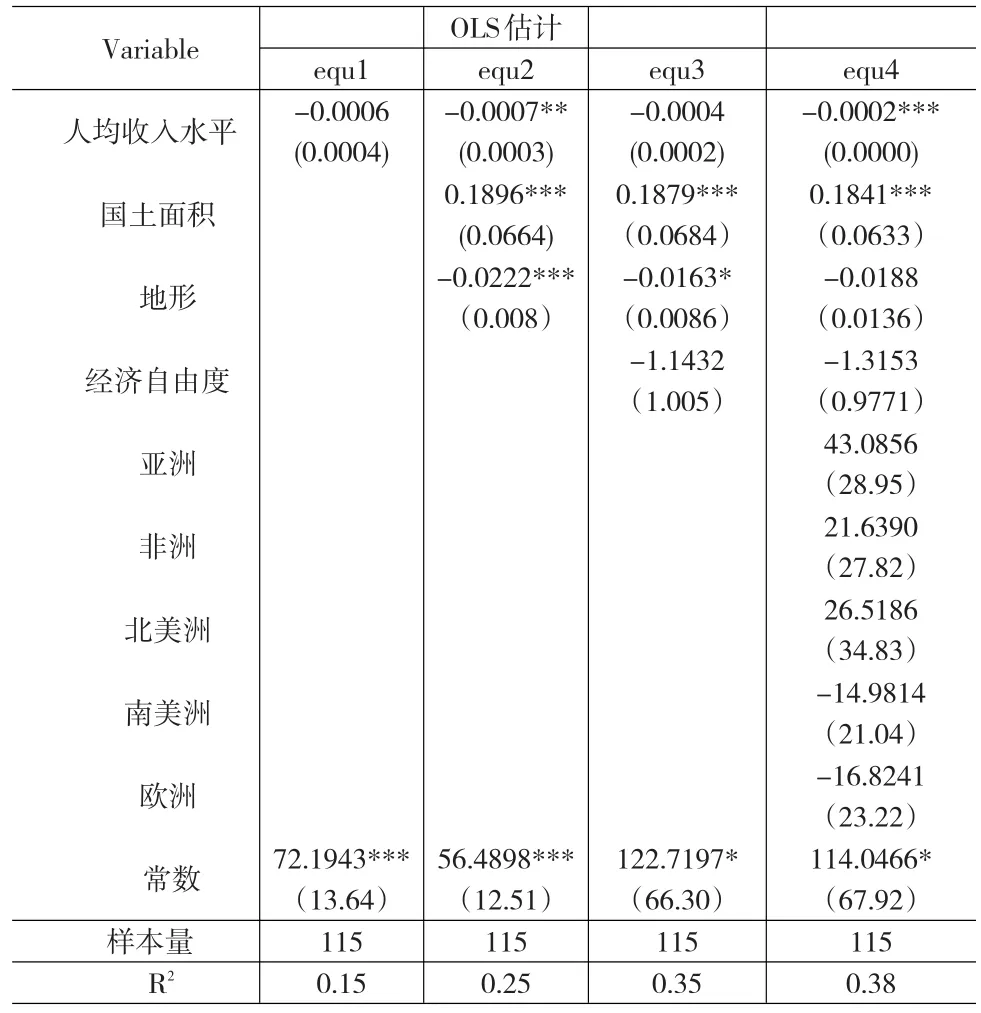

表1 被解釋變量為語言種類時的OLS估計

從實證結果來看,當被解釋變量為語言種類時,人均收入與語言種類呈現著負相關的關系。隨著引進多個控制變量,擬合優度上升,人均收入對語言趨同的影響程度降低,由最初的-0.0006到-0.0002。從總體上說,影響系數是很小的,但是與語言種類呈現了負相關,基本上驗證了我們的假說。此外,一個國家的國土面積越大,那么本國的語言種類就會越多,系數通過顯著性檢驗。遺憾的是,一個國家山地占比與語言種類呈現了反相關,經濟自由度雖然呈現了負相關,但是沒有通過顯著性檢驗。我們初步認為是解釋變量和被解釋變量出現了互為因果關系以及解釋變量之間的相關,導致了方程的內生性,我們將對模型做進一步修正。

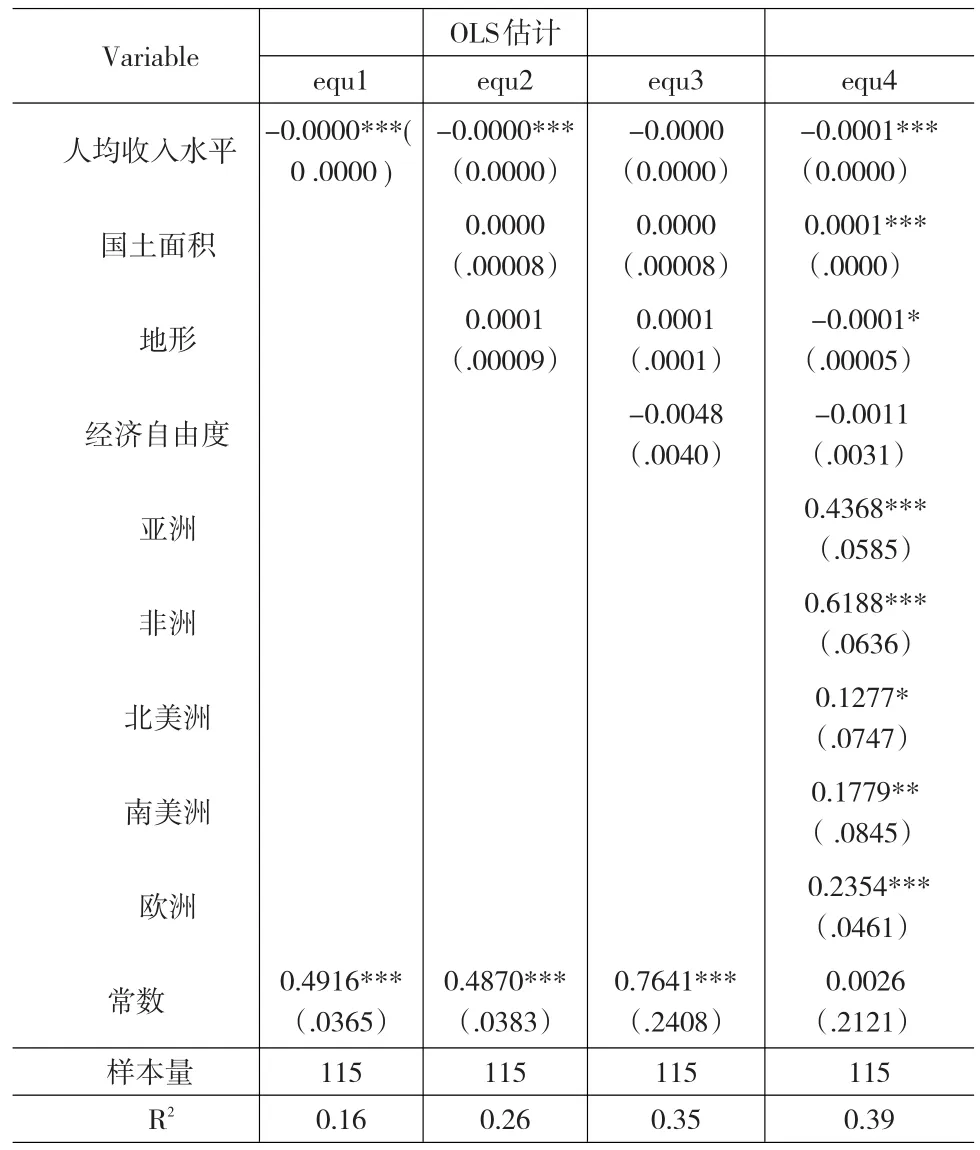

當我們以語言多樣化指數為被解釋變量,得到的結果和表1的結果基本相符,擬合優度得到了提高,說明語言多樣化指數和多控制變量之間的相關程度。人均收入水平、國土面積分別與語言多樣化指數反相關、正相關,這與前述假說基本一致。

表2 被解釋變量為語言多樣化指數的OLS估計

3 擴展

3.1 工具變量的引入及其檢驗

表1和表2的結果還不能充分驗證文中提出的假說,我們認為原因如下:

(1)人均收入與語言種類以及語言多樣化指數存在互為因果的關系,這導致了模型的內生性。Grauve(2006)認為人均收入提高是語言趨同的原因,但是本國語言種類少,降低了交易的成本,促進了經濟的增長,進而導致人均收入水平的提高。Andrew John(2012)也有相應的觀點。因此需要尋找工具變量來解決這一問題。

(2)模型中的解釋變量出現了相關性,導致了模型某些變量解釋力不足,回歸結果出現了偏誤。為了充分的驗證文中假說,我們選取了全球競爭力指數作為人均收入水平的工具變量。所謂全球競爭力指數,由薩拉·伊·馬丁教授為世界經濟論壇設計,旨在衡量一國在中長期取得經濟持續增長的能力,并與2004年首次使用。它綜合了經濟穩定性,市場效率等指標編制而成。通過對工具變量以及方程的內生性檢驗,我們發現全球競爭力指數與人均收入存在較強的相關關系,因此用全球競爭力指數作為工具變量,可以較好的解決模型的內生性問題。

我們采用了TSLS方法,用STATA軟件進行回歸估計,得出表3和表4。

3.2 TSLS及回歸結果

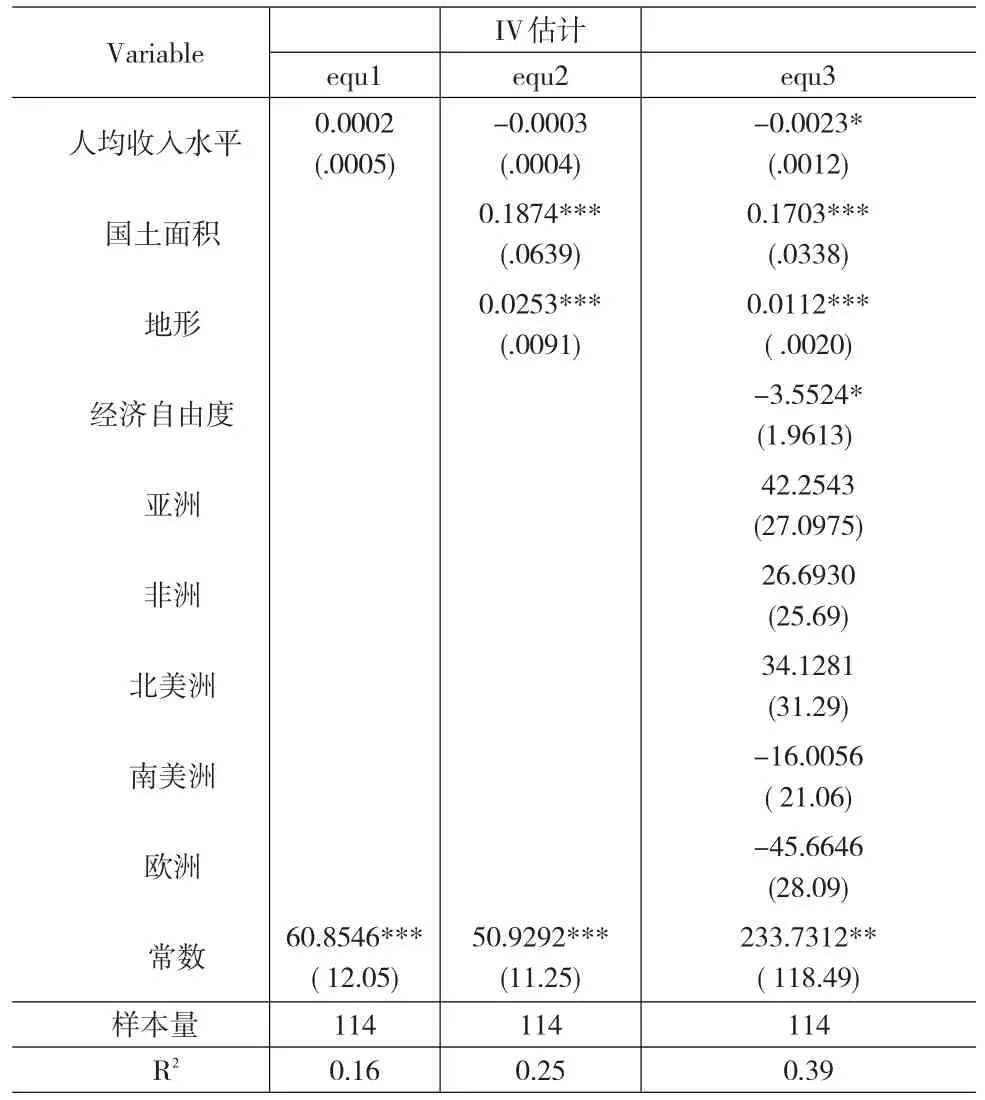

當被解釋變量是語言種類的絕對數量時,我們發現假說基本成立,擬合優度也較OLS有了提高。人均收入水平與語言種類呈現負相關,系數在10%的顯著性水平通過檢驗。但我們注意到人均收入水平的影響系數較小,可能性的解釋就是,語言演化是一個長期的過程,經濟發展水平很難在短期影響語言趨同的速度。國土面積和本國的地形是一個固定的量,他與語言種類分別呈現了正相關和反相關。一國國土面積越大以及山地占比較高,提高了交易成本,降低了人們交流的概率,延滯了語言趨同的速度。一國的經濟自由度也與語言種類呈反相關關系,說明一國寬松國內外貿易政策,增加了交流的頻率,并且更容易使交易的兩個主體傾向選擇大語種語言作為通用語言,從長期上看,會弱化本民族語言的吸引力。

表3 被解釋變量為語言多樣化指數的IV估計

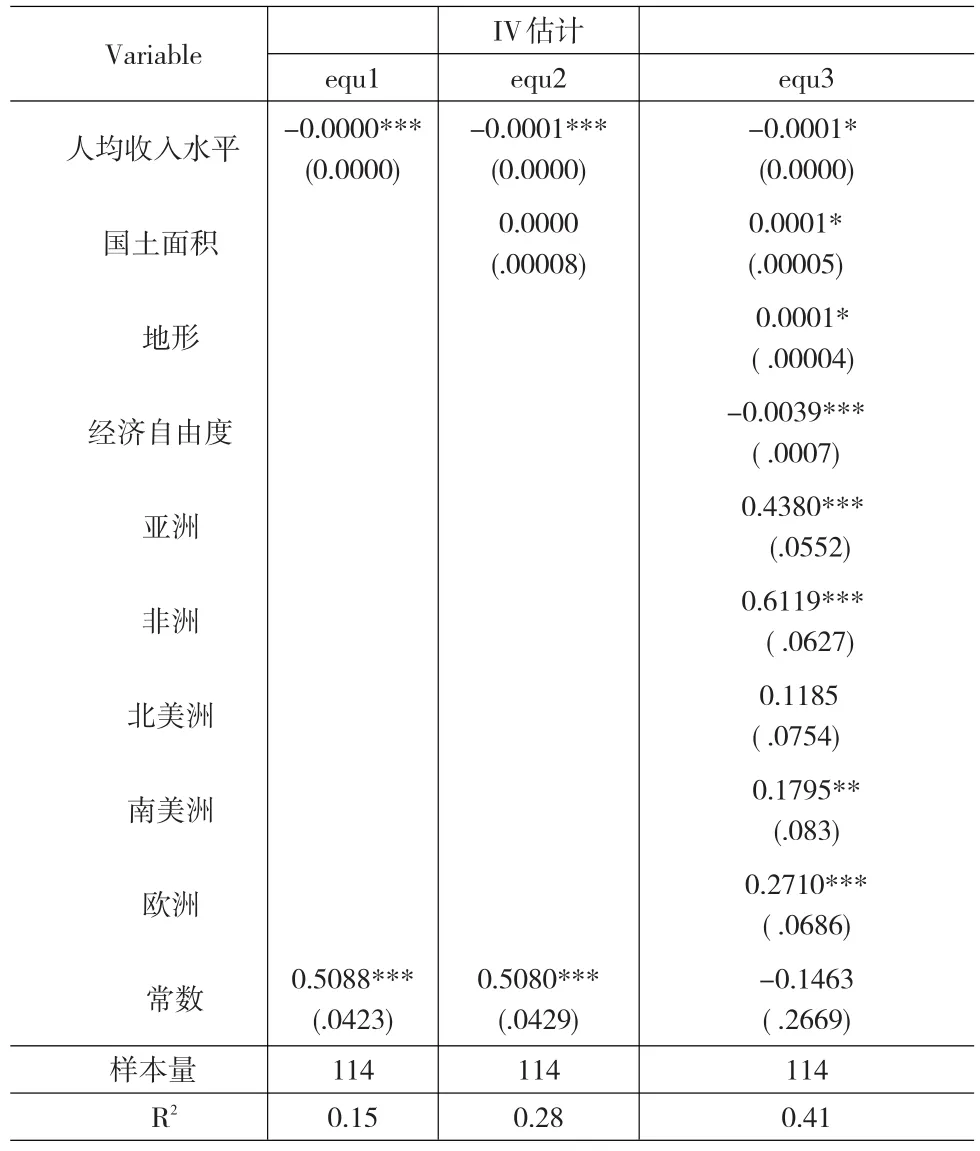

表4 被解釋變量為語言多樣化指數的IV估計

當被解釋變量為是語言多樣化指數,擬合優度較高,人均收入、國土面積、地形以及經濟自由度與語言趨同都得了驗證。引入的虛擬變量基本上都通過了顯著性檢驗,顯示了區位影響語言收斂的效應。政治、戰爭等其他因素影響非洲語言多樣化指數較為明顯,其次是亞洲,這一結論與非洲的歷史以及文化背景相吻合。

4 結論

通過定量化語言趨同,并進行實證,文章得出了以下結論:

(1)經濟發展導致了語言趨同。無論是簡單的OLS估計還是TSLS估計都顯示了這一結果:經濟發展與語言種類的關系呈反向相關。雖然經濟發展影響語言趨同的系數較小,這主要是由于截面數據造成的,并不能忽略經濟發展是語言趨同的一個因素。根據這個結果,我們似乎可以得出,語言趨同是語言演化的規律,保護消亡語言是沒有必要的。但是黃少安、蘇劍(2011)認為語言既具有信息意義,又具有文化意義。我們認同這一觀點,認為,基于語言的文化價值考慮,保護瀕危語言是必要的。

(2)由于國土面積和山地占比在短期內是不變的,截面數據更好的表達了國土面積以及山地占比是語言趨同的最主要的因素。但是在OLS估計中,我們發現山地占比與語言種類以及多樣化指數呈現了正相關。考慮到解釋變量與被解釋變量的互為因果關系所導致的方程的內生性,我們把全球競爭力指數作為人均收入的工具變量,進行TSLS回歸,糾正這一偏誤。回歸結果證實了我們提出的假說二。這一假說背后的經濟學機理也較為簡單。我們認為一國國土越大,山地占比越大,增大了交易成本,降低交流的頻率,很難實現語言的趨同或者使用某一種通用的語言。從統計數據來看,在土地較為廣闊以及地形比較復雜的非洲,語言可謂大洲之最,世界上的島國所呈現的高語言多樣化指數,都很清楚的表達了這一理論假說。

(3)經濟自由度越高,語言收斂的速度越快。文中的經濟自由度變量主要代表寬松的貿易政策。在引入工具變量之后,經濟自由度與語言種類以及語言多樣化指數負相關,且通過顯著性檢驗,這就驗證了假說三,其背后的經濟學機理在于自由寬松的貿易政策,增加了人們交往的頻率,從降低交易成本的角度考慮,人們往往會選擇通用語言,促進了語言收斂。即使不選擇使用通用語言,在長期的交易中,也會提高兩種語言的相似度或者產生混雜語言。詞源學家所認為的“pidgin”(洋涇浜)可能就是主體間交易的結果。

實證結果還說明一個重要的結論,其他因素諸如區位、政治等因素,也影響了語言趨同。

[1]Church J,King I.Bilingualism and Network Externalities[J].Canadian Journal of Eco-nomics,1993,26(2).

[2]Grin F.The Economics of Language:Survey,Assessment and Prospects[J].International Journal of the Sociology of Language,1996,121.

[3]Lang K.A Language Theory of Discrimination[J].Quarterly Journal of Economics,1986,101(2).

[4]黃少安,蘇劍.語言經濟學的幾個基本命題[J].學術月刊,2011,(9).