古韻沉千載 今朝樂關東

—— 有感于群星獎獲獎作品笛子與樂隊《春韻》的創作與表演

文/韓 光

古韻沉千載 今朝樂關東

—— 有感于群星獎獲獎作品笛子與樂隊《春韻》的創作與表演

文/韓 光

偉大的民族成就偉大的國家,而處于基層的廣大民眾的文化藝術素質的優劣決定了這個民族整體文化素質水平的高下。中國是一個擁有十幾億人口的泱泱大國,群眾文化生活質量的提高一直是黨和國家長期以來關注的關乎國計民生的重大問題之一。良好的文藝政策調動了基層群眾文藝創作和演出的積極性,促進了群眾文化藝術的發展。群星獎的設立便是國家文化部為全國的廣大民眾提供的展示藝術才華的重要平臺。

為響應國家文化大繁榮、大發展的時代召喚,在相關領導的直接關懷下,沈陽市選送的原創器樂作品——笛子與樂隊《春韻》參加了2010年第十五屆群星獎的角逐并獲金獎,筆者有幸作為主創、主演人之一,經歷了該作品的創作與表演的全部過程。從作品醞釀到參賽結束,經歷了太多的艱辛、曲折、汗水、喜悅……

一、作品立項階段

這一階段可以說是參賽作品成功與否的關鍵階段,從醞釀到形成基本雛形所需的時間可能是之后幾個階段時間總和還要多一倍。這一時期需要認真考慮作品的呈現方式、基本內容、以何種角度呈現作品,作為參賽者具備怎樣的優勢、不足,以及作品在舞臺表演、演奏技巧和藝術表現力等方面的展示空間等等。根據前幾屆沖擊群星獎所取得的經驗教訓,并探索歷屆群星獎獲獎作品的成功經驗,我得出群星獎獲獎作品普遍具備的幾大要素:

1.廣泛的群眾性,這是參加群星獎作品必須具備的首要條件。所謂的群眾性不能僅僅理解為群眾的參與性,作為參賽作品它更多地體現在作品審美的群眾性上,也就是要充分尊重群眾的審美習慣。

2.鮮明的地域性或民族性,每一個群星獎作品都是當地獨具特色的群眾文化的集中反映,能夠完好地反映本地區的地域或民族特色,承載傳統民族民間文化的精髓。

3.獨具特色的表現手段,作為參賽作品其“獨特性”是它的必要條件,無論是表現方式、作品內容以及藝術手法,一定要有有別于其他作品的特色,具備“獨特性”才可能讓這個作品在數以千計的候選作品中脫穎而出。

基于以上要素查找相關資料和素材,經過大量查詢工作,最后選定遼西的一次出土發掘,其出土文物中的一幅畫為創作帶來靈感,并成為創作的原始素材。畫面中有一人持笛演奏,另有幾人擊鼓相伴。表現遼代契丹人在勞動之余,身處田間地頭祈禱豐收的場面。另據考古史料證實,這種以“鼓”和“笛”合奏的器樂演奏形式在當時風靡一時,被稱為“鼓笛”。同時也出現了九聲音階,即:C、#C、D、E、F、#F、G、A、B。這一發現對豐富中國古代音樂史料具有很高的學術價值。之后又查閱了大量的文史資料,了解遼代時期當地居民的民族構成、風俗習慣、宗教信仰等,在此基礎上確立了以“笛”、“鼓”兩種樂器演奏為表現形式,以反映遼西古代民族風俗為基本內容,以九聲音階為音樂表現手段的基本框架,創作一部具有濃郁北方傳統民族風格,蘊含古典音樂文化元素,同時又不乏現代音樂表現手法的參賽作品。

二、音樂創作階段

這一階段又可以分為視奏、作品分析及二度創作(逐漸完善和藝術實踐)三個步驟。

1.視奏

在視奏的過程中,首先感到這是一首具有相當演奏難度的器樂作品。無論在調式轉換,節奏變化還是大量變化音的運用,都讓我感到面臨一場挑戰。為了準確地把握復雜的音準、節奏,我先把音樂旋律用MIDI做一遍,反復聆聽,尤其是出現變化音和音樂旋律出現大跳的地方更要反復多次試聽,并要求自己不斷地模唱。另外,這首作品在節奏變化上也是極其復雜的,它不但有大幅度的速度變化,而且在節奏上也有2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8等復雜節奏的反復穿插,經過無數次地反復聆聽在頭腦中建立了一個音樂旋律的基本框架,在此基礎上用笛子開始練習。此階段的練習預期達到兩個方面的目標,一是熟悉樂曲,二是把難度較大的部分找出來,單獨反復練習,解決技術瓶頸。在練習中必須把握慢板的音準和快板的速度,“慢練”是這一階段的關鍵要素。

2.作品分析

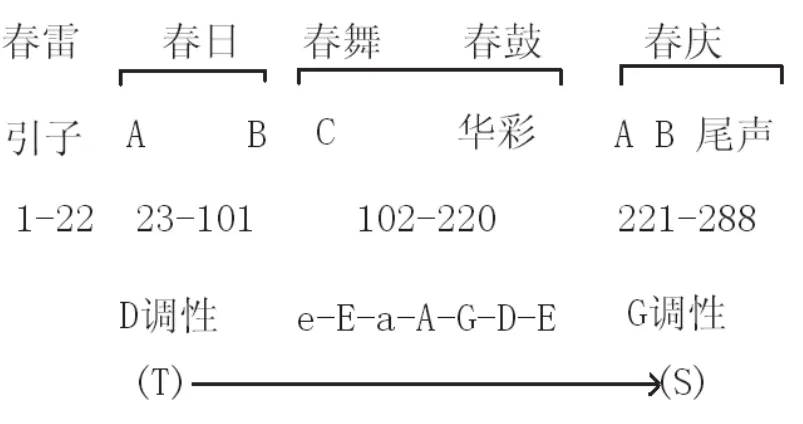

關于作品分析,就是要深刻理解音樂的曲式結構以及要表達的藝術思想。該作品由“春雷”、“春日”、“春舞”、“春鼓”及“春慶”五個部分構成,雖然是有標題性的段落,但音樂的發展是由三部性原則的結構主體附加引子和尾聲構成,在整體上呈現出渾然一體的結構特征。全曲結構圖式如下:

“春雷”為全曲的引子,節奏為自由的散板。笛子聲部由悠長的線條構成三個樂句,這種看似簡單的樂思陳述卻蘊含著豐富的音樂構思。在此,由笛子和鼓在樂隊的襯托下把人們帶入一個遠古的時空境界。笛子幽怨、飄逸的長音伴隨著雷鳴般的鼓聲一次又一次地敲擊沉寂已久的遙遠記憶。

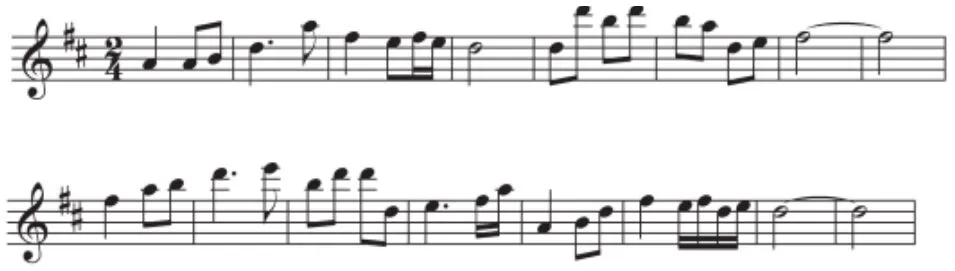

“春日”是音樂主題呈示部分。大體由兩個音樂元素所組成。首先是一個帶有濃郁北方民族色彩的古樸元素,從中音區呈現的抒情旋律,猶如講述般地表現古代先民質樸祥和的生活景象。下面是主題的旋律片斷:

音樂在此以五聲調式為基礎,采用規整的上下呼應句式,并運用傳統的“魚咬尾”手法,旋律純凈質樸,意境深邃而婉轉。之后,隨著音樂的不斷發展,采用九聲音階,以一個純五度音程為發展動機,采用延展起伏的句式使音樂產生對比,并通過兩次轉調的發展逐步把音樂推向高潮。

“春舞”是音樂的展開部分,也是全曲三部結構中對比的中間段落,為音樂的快板部分。排鼓由此進入與竹笛交相輝映,調式調性轉換頻繁,把一種喜悅、快樂以至激動、興奮的情緒展現在聽眾面前。

“春鼓”處于音樂的高潮部分,鼓solo部分火爆、熱烈的節奏把人們的情緒帶到全曲的高潮,醞釀已久的思緒在此得以充分地釋放。

“春慶”由兩個部分組成,先是一段自由散板竹笛solo,好似對千古絕唱的無限留戀,虔誠地抒發內心的情懷。展開材料來自“春日”的音樂動機,經過加花變奏,回蕩在飄渺的時空之中。“春慶”的后一部分是“春日”主題的再現,經過樂曲的充分發展,當這一主題音樂再一次出現時,它的音樂形象已發生了很大變化。盡管在音樂旋律上近似再現,但在這里通過調性的變化表現出喜悅、歡快、生動、優美的藝術形象。最后,全曲結束在極弱、極高的音區,這一獨具匠心的“終止”設計,巧妙地運用不穩定音,給聽眾帶來余音不絕、繞梁三日的藝術效果。

3.二度創作

在二度創作中我運用竹笛演奏的氣息控制,使單調的旋律在力度、速度、音色、氣震音、指顫音以及喉音等技巧下變得充滿變化和張力。在演奏處理上力求讓每一個音都能夠隨著樂思的發展流動起來,例如第一個音是一個標有十二拍長度的長音d1,雖然只有一個音,但我感覺它應該是一個樂句規模的感覺,那么怎樣才能達到這樣的效果呢?首先我在音頭加一個“#d1”的短倚音,以較強的力度奏出,隨即以較弱的力度控制在若隱若現的強度上保持平穩,我認為這種以較強的不協和音程(緊湊的增一度)奏出立即轉為極弱的力度處理,會更有效地抓住聽眾,把他們帶入一個神秘的藝術境界。之后的弱音以較長的時值與樂隊的襯音融為一體,從而加深了音樂的神秘色彩。而后伴隨著樂隊力度的漸強,竹笛以加氣震音的演奏方式逐漸加強力度,如滾動又如飄逸,造成一種由虛變實、由遠及近的藝術效果。在“春雷”部分竹笛與鼓運用力度、速度、音色上的對比使音樂充滿變化和張力,營造遠古神秘的藝術意境。在演奏中我分別以兩種不同的處理手法表現其音樂內涵。在第一部分我以較弱的力度,平緩地拖出音樂主題,刻畫出纏綿、悠遠的原始畫面。為服從于此時的音樂形象,必須嚴格地把握演奏力度,盡管在旋律中不斷地出現五度甚至八度大跳,也要保持力度上的平穩,這樣的力度要求在竹笛演奏中具有相當大的難度,為突破這一演奏難點我從氣息控制到風門角度運用,經過無數次反復嘗試最終解決了這一技術環節,并取得了極好的藝術效果。通過這一事例使我深深地感受到,在練習演奏階段,任何細微的演奏技巧環節都會在很大程度上影響樂曲的整體藝術效果。

在“春舞”部分,音樂的音高組織和節奏組合是全曲最為復雜的,它不但延續運用九聲音階,而且在節奏上還將2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 5/8, 6/8等不同節拍交叉變換,再加上速度要求、力度要求,以及復雜的重音變換,無疑為演奏增加了極大的難度。這些問題解決好了能夠為比賽添彩加分,解決不好就會在此功虧一簣,斷送比賽。為解決這些問題,我在練習中,嚴格地把握“慢練”這一要領,避免產生欲速而不達的演奏尷尬,最終解決了每一個難點。在演奏處理上,我體會到對音樂力度的把握是關鍵所在,力度把握得好,則會讓演奏者得到充分的解放,進而游刃有余地表現作品。力度把握不好,就會使之陷入手忙腳亂,自顧不暇的尷尬狀態。另外,在排練過程中我也體會到,快板的弱奏在此時不但不會被排鼓的音量所掩蓋,還會與排鼓的演奏相融合,演奏出輕巧的、富有彈性的音響,這種輕快的快板極具舞動表現力,與“春舞”的標題極其吻合。

在演奏樂曲的后半部分時我感到音樂旋律發展如同潮汐般一次次地涌動,使音樂色彩也由暗淡逐漸過渡到明亮,伴隨著力度和音色的變化以及調式的轉變,塑造出一種神圣的藝術意境,就好像先人懷著誠摯的情感,真誠地祈盼蒼天,祈禱大地,宣泄內心無限美好的祝愿。在處理這一段音樂時,我把它作為一種情緒積累、情感鋪墊,在一次又一次的反復對比樂段中積攢著情感噴發的能量。

三、完善作品及最后參賽階段

如果說上一個階段的重點是放在分析音樂作品、設計表演上的藝術處理以及解決演奏上的技術難點的話,那么這一階段就要把重點放在“忘記”之前的所有細節之上。這里所說的“忘記”并非是字面上的忘記,而是說把之前的所有細節通過練習,完全地融入演奏,使它們成為一種下意識的演奏反應或“動力定型”,取而代之的是完全的藝術思維過程。也就是說在這一階段要讓自己的演奏處于一種忘我的狀態之中,讓自己的每一個神經細胞都隨著音樂的起伏流動或幽靜或激動,處在一種樂思附體的忘我狀態之中。除此之外,還要尋找一切可能的機會上臺表演,為不同的人群,上到專家學者,下到普通群眾,并真誠地聽取反饋意見,從而逐步完善表演。只有懷著打造精品的意識,經過不斷地刻苦努力才有可能在比賽中取得理想的成績。

笛子與樂隊《春韻》的誕生,離不開制作人的膽識和支持、創作者的智慧和心血、演出者的執著和汗水。創作的過程是艱辛而愉快的,而成功的喜悅和滿足是對付出的所有一切的慰藉。希望笛子與樂隊《春韻》的創作與表演歷程帶給我們的是走向下一個成功的經驗和動力,為群眾文化藝術的進一步發展和繁榮創造更多、更好的文藝作品。

韓光:1989年畢業于沈陽音樂學院,現就職于沈陽市和平區文化館,任業務部主任、研究館員、中國群眾文化學會會員、中國民族管弦樂學會會員、遼寧省音樂家協會會員。自畢業以來從事群眾文化工作,先后參與過歷屆沈陽國際秧歌節、沈陽韓國周等活動。參與輔導并參演的錫伯族秧歌《燈官秧歌》參加1994年在北京舉行的建國45周年國慶活動。1996年至1998年初參與“中國文化集成”(遼寧卷)《岫巖單鼓》的采風和編寫工作,1999年至2001年作為客座竹笛演奏員參加遼寧省民族樂團的各項演出活動。2005年發掘整理的沈北鼓樂“反膛調”獲沈陽市非物質文化遺產保護項目。2006年參與創作并輔導的笛子獨奏《鄉情》,以及東北大鼓《古城新韻》獲遼寧省第十四屆聲樂、器樂群星大賽金獎。2010年,根據遼西出土古墓及相關文獻創作并擔任主演的器樂節目,笛子與樂隊《春韻》獲得文化部第十五屆群星獎金獎。2012年撰寫的論文《古韻沉千載 今朝樂關東》獲“群星璀璨二十年,全國論文征集”二等獎。同年撰寫的論文《由文化館向群眾免費開放所引發的幾點粗淺思考》,獲第十五屆東北三省群眾文化學術研討會論文二等獎。