德陽市農用地土壤中鎘的分布特征及異常來源分析

錢 蜀,王英英,向秋實

四川省環境監測中心站,四川成都610041

農用地(特別是耕地)土壤中鎘元素會對農產品安全造成威脅,危害人體健康[1]。金立新等進行了1∶25萬多目標區域地球化學調查,結果發現德陽地區表層土壤重金屬污染以鎘為主[2],但針對龍門山區特別是德陽地區農用地耕作層土壤中的鎘分布特征及來源的研究較少。通過對德陽6個區縣農用地耕層土壤中鎘含量進行系統采樣監測,了解鎘的含量變化特征,特別是對德陽西北部區域農用地土壤中鎘的含量異常來源進行了剖析,并對鎘污染環境生態風險進行了評價,為該區域合理規劃利用農用地及綠色農業的開展提供技術支撐。

1 區域基本情況

1.1 地形、地貌及礦產礦藏

監測區域位于四川盆地西北部,介于龍門山造山帶與龍泉山褶隆帶之間,屬龍門山-大巴山臺緣坳陷,地勢北西高南東低[3];屬于蒲江-新津-德陽隱伏斷裂帶。

西北部綿竹和什邡為龍門山脈中段,地形主要為山地;中部為成都平原東北部,東南部為盆中丘陵。德陽是四川省天然氣和磷礦石生產基地,境內已發現35種礦產,已開發利用的有13種,主要為磷礦石、天然氣、石灰巖、煤炭、礦泉水。其中,磷礦探明儲量約占四川省的25%;全省53個探明礦區,平均品位大于25%的有15個礦區全部在德陽境內,磷礦石產量占全省的90%以上。

1.2 氣候、水文特征

德陽市屬亞熱帶濕潤季風區,境內地形地貌多樣,氣候差異大,形成不同的小區氣候,平原、丘陵盛行偏北風;河流分屬沱江和涪江水系,主要有綿遠河、石亭江、湔江、清白江、凱江等。綿遠河年平均流量為15.5 m3/s,最小流量為2.45 m3/s;石亭江最大流量3 850 m3/s,最小流量為3.2 m3/s;湔江最小流量3.0 m3/s,多年的平均徑流總量為3.2億立方米;青白江多年的平均徑流量為54.6 m3/s;凱江多年的平均流量為21.4 m3/s。

1.3 土壤利用和土壤類型分布特征

截至2007年,德陽市耕地面積為19.08萬公頃,約占全市總面積的32.0%;森林覆蓋率為38.4%。西北部綿竹、什邡境內土壤類型主要為黃壤、棕壤和黃棕壤;其余區縣境內主要分布水稻土、紫色土和潮土。

2 實驗部分

2.1 點位布設

根據德陽市6個區縣農用地面積的不同,在監測區域按照約每10 km2布設1個樣點的原則,共布設77個點位,其中耕地點位66個,林地點位11個且分布在綿竹和什邡西北部。另在綿竹和什邡地區的4家涉重金屬企業周邊200 m范圍內共布設了48個點位。詳見圖1。

圖1 監測區土壤監測點分布圖

2.2 樣品采集、處理及分析測試

土壤樣品采集參照《土壤環境監測技術規范》(HJ/T 166—2004)采集了表層20 cm深度的土樣,自然風干后研磨成0.15 mm粒徑備分析用;土壤中鎘的分析采用《石墨爐原子吸收分光光度法》(GB/T 17141—1997)。

2.3 評價標準及數據處理

土壤中鎘評價標準值參照《土壤環境質量標準》(GB 15618—1995)中的相關標準限值。

單因子污染指數(Pip)計算方法見式(1),污染評價分級見表1。

表1 土壤環境質量評價分級

Hakanson土壤(沉積物)單一重金屬潛在生態危害指數法[4]():

式中:Pi為某種重金屬的單項污染指數,Ti為某種重金屬的毒性響應系數(Cr=2,Pb=5,As=10,Cd=30,Hg=40)。<40為低度生態風險,40≤<80為中度生態風險,80≤<160為較重生態風險,160≤<320為重度生態風險,≥320為嚴重生態風險。

3 結果與討論

3.1 監測區域土壤中鎘的含量變化狀況

表2顯示了德陽市6個區縣土壤中鎘元素含量的統計情況,監測區域共采集了77個農用地土壤樣品。

表2 德陽市不同監測區域土壤中鎘元素含量統計mg/kg

從表2可見,土壤中鎘元素含量范圍為0.11 ~4.68 mg/kg,算術均值為 0.44 mg/kg。綿竹市土壤中鎘含量最高,為0.96 mg/kg,約為德陽市總體土壤中鎘含量的2倍,其次為旌陽、什邡、羅江和廣漢,4個地區土壤中鎘含量相差不大,鎘算術均值為0.35 mg/kg左右;中江最低,土壤中鎘算術均值為0.27 mg/kg。

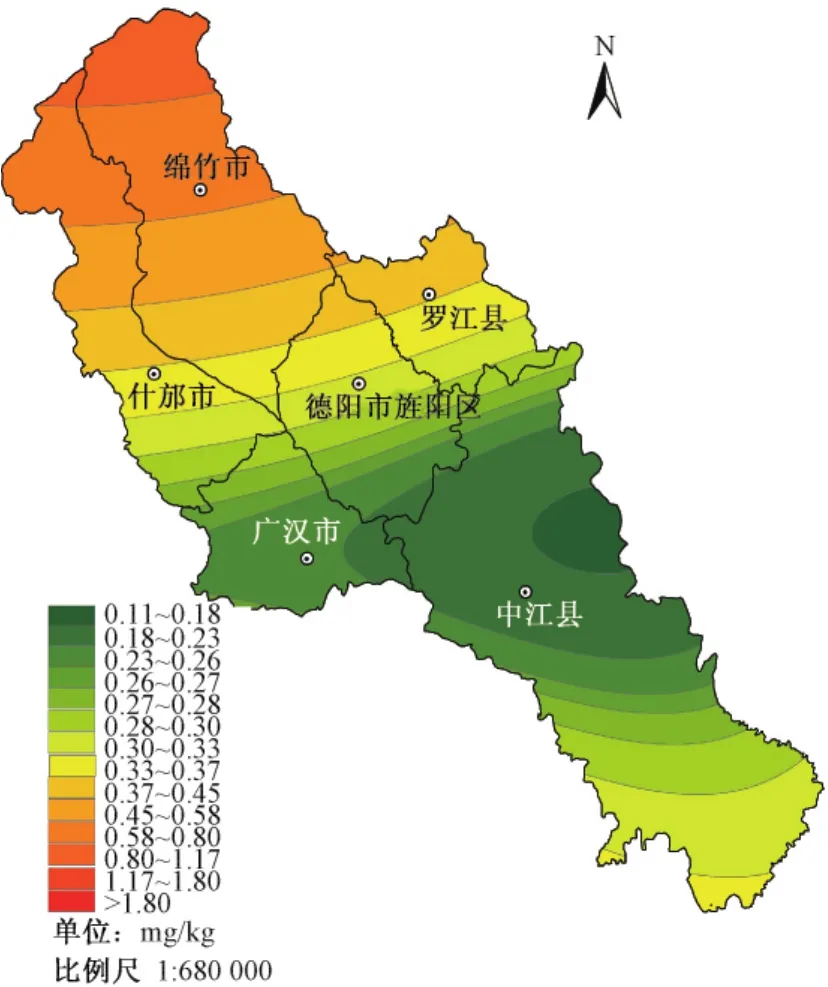

從德陽地區農用地土壤中鎘含量的克里格插值圖變化情況來看(圖2),土壤中鎘元素含量呈現由西北區域的綿竹向東南區域的中江逐漸降低的變化過程。

圖2 監測區土壤中鎘含量空間分布圖

綿竹市土壤中鎘元素的標準偏差最高,遠高于德陽市總體和其他5個縣市,說明綿竹市土壤中鎘元素含量呈現較大幅度的波動。綿竹區域土壤中鎘含量最高的是4#點,位于德陽和綿竹市的西北部,在其周邊加密布設了 3#、5#、6#、7#、8#共 5個點,在離4#點相對較遠的區域布設了1#點。圖3顯示了7個點位鎘含量的對比情況。

圖3 不同監測點土壤中鎘含量對比

4#點周邊加密點中僅3#點土壤中鎘略低于4#點,其余4個點位土壤中鎘含量均較低。可以推斷,4#點周邊土壤中鎘的高含量并非大范圍連續分布;距離4#點較遠的1#點土壤中鎘含量為1.9 mg/kg,低于4#和3#點,但遠高于監測區域總體土壤鎘含量均值,說明綿竹西北部較大范圍土壤中鎘的含量水平整體均明顯高于其余5個地區。

3.2 鎘的環境質量及潛在生態風險評價

表3統計了德陽市不同監測區域土壤中鎘元素超標情況。

表3 德陽市不同監測區域土壤中鎘元素超標情況統計

由表3可見,從監測區域總體來看,德陽市農業用地土壤中鎘元素超標點比例約為30%;從超標程度看,土壤中鎘元素超標程度主要為輕微輕度,個別點土壤中鎘元素出現了中度超標,無重度超標情況;從6個區縣土壤中鎘元素的超標情況看,位于德陽西北部的綿竹和什邡土壤中鎘元素超標情況較重,超標范圍較廣,約62.5%的監測點土壤中鎘均出現超標,且綿竹地區約25%的監測點土壤中鎘出現了輕中度超標。

四川的磷礦資源主要分布在樂山和德陽市,經過40多年的開發,省內已形成了金河磷礦和清平磷礦2大礦山企業,分別位于什邡和綿竹,開采出的磷礦石主要用于生產磷肥、黃磷、磷酸氫鈣、三聚磷酸鈉等,磷礦開發利用和深加工過程中鎘、釩等重金屬通過廢氣、廢水和廢渣污染周圍環境介質[5-6]。

圖4為監測區域土壤中鎘元素的生態風險情況。

圖4 監測區域土壤中鎘元素生態風險情況

由圖4可見,鎘元素總體呈現低度生態風險,部分點位土壤中鎘出現了中度和較重生態風險。其中,中度生態風險點共有9個,主要分布在綿竹,此外,什邡、羅江、旌陽和廣漢的個別點位土壤中鎘也出現了中度生態風險;較重生態風險點共有4個,分布在綿竹境內:監測區域土壤中鎘元素未出現重度和嚴重生態風險。

3.3 區域土壤中鎘的來源分析

3.3.1 地球化學背景對土壤中鎘元素含量的影響

從監測區域土地利用類型來看,1#~8#、17#、18#共10個點位的土地利用類型屬于林地,且位于3#、4#、1#土壤鎘含量水平明顯高于其余67個的耕地點位;10個林地點位的地質區域位于四川盆地西緣的龍門山中段九頂山南麓,均源于龍門山的“彭灌雜巖”,該區域分布有3套含磷巖系(上震旦統“綿竹式”含磷巖系、下寒武統“清平式”含磷巖系和上泥盆統“什邡式”含磷巖系)[7]:可見,土壤中鎘元素含量高與地球化學本底密切相關。

3.3.2 工礦企業的生產活動對土壤中鎘元素含量的影響

綿竹市的12#、16#、10#耕地點土壤中鎘含量高于龍門山中段的部分林地點位,說明除了地球化學背景的影響以外,人為活動也可能導致土壤中鎘含量的增加;而從67個耕地點土壤中鎘含量來看,其總體低于林地土壤中的鎘含量:可以推斷,農事活動不是影響土壤中鎘元素含量的主要人為因素。

綿竹和什邡土壤中鎘含量相對較高,且12#、16#、10#耕地監測點均位于綿竹,結合德陽地區工礦企業的分布特點,在綿竹和什邡2個地區選擇了4家涉重金屬企業1~企業4并對其周邊土壤中鎘的含量情況進行監測。圖5為4家企業周邊土壤中鎘元素含量算術均值對比情況。

圖5 綿竹和什邡地區4家涉重金屬企業周邊土壤中鎘含量對比

由圖5可見,只有企業4土壤中鎘含量與其周邊耕地土壤相差不多,其余3家企業周邊土壤中鎘元素含量均明顯高于周邊耕地土壤中鎘含量。

從監測區域土壤中鎘超標點的分布來看,9#、10#土壤中鎘出現了輕微超標,均位于企業2的下風向和企業周邊的河流下游;16#、36#點土壤中鎘出現輕度超標,位于企業1、企業2、企業4的下風向交匯處;21#~24#土壤中鎘元素均出現了輕微超標,位于企業1、企業3的下風向,而19#土壤中鎘元素未超標,其位于企業1、企業3的上風向;12#點土壤中鎘為輕度超標,在調查區域土壤中鎘超標程度相對較重,其緊鄰企業4。

企業1是什邡市自發形成的一個老化工區域,區域內有磷化工、黃磷、硫鐵礦和鋅精礦制硫酸企業。由于大多是鄉辦企業,目前轉制為私人企業,在污染排放監管上自律不嚴,以及一些歷史原因,周邊土壤形成一定的污染。企業2~企業4均是以磷礦石、鋅精礦為原輔料的礦化工業,磷礦石、鋅精礦中含有大量重金屬鎘、鉛、砷、汞等。特別是在20世紀80—90年代粗放型的生產模式下,污染物直接排放對周圍環境影響較大。

該區域土壤中鎘元素異常的人為原因主要為工礦活動所致,這也與文獻[2]得出的土壤鎘等重金屬污染主要來源于龍門山地區含鎘巖(礦)石和工礦企業產生的近地表大氣塵的結論相一致。

4 結論

1)德陽地區6個縣市農業土壤中鎘含量范圍為0.11~4.68 mg/kg,位于德陽西北部的綿竹市土壤中鎘含量最高,東南部的中江縣土壤中鎘含量最低:土壤中鎘由西北向東南逐漸降低。

2)監測區域總體約有30%的監測點土壤中鎘出現了輕微、輕度和中度超標,綿竹和什邡地區土壤中鎘超標的點位比例最高(均為62.5%),且綿竹市約25%的超標點位土壤中鎘出現中度超標;鎘元素總體呈現低度生態風險,部分點位土壤中鎘出現了中度、較重生態風險,其中,大部分中度生態風險點位和全部較重生態風險點位分布在綿竹。從對綿竹市土壤中鎘含量最高的4#林地點位周邊的加密監測,得出該區域土壤中鎘的高含量水平并非是大范圍連片出現。

3)從對監測區域農用地土壤中鎘含量較高和出現超標的點位地質和地理分布來看,該區域土壤中鎘的來源主要來自于四川盆地西緣的龍門山中段的“彭灌雜巖”的地球本底影響和以磷礦石、鋅精礦為原輔料的礦化工企業通過大氣遷移和廢水排放對周邊造成的人為影響。

[1]NY 861—2004 糧食(含谷物、豆類、薯類)及制品中鉛、鎘、鉻、汞、硒、砷、銅、鋅等八種元素限量[S].

[2]金立新,侯青葉,包雨函,等.德陽鎘污染農田區生態安全性及居民健康風險評價[J].現代地質,2006,13(3):984-989.

[3]秦兵,陳代庚,任利民,等.成都盆地淺層土壤中砷來源的多元統計分析[J].安全與環境工程,2006,13(3):23-28.

[4]Hakanson L.An Ecological Risk Index for Aquatic Pollution Control.A Sedimentological Approach[J].Water Search,1980,14:975-1 001.

[5]李虎杰.四川優勢非金屬礦產的開發利用[J].西南科技大學學報,2002,17(3):66-70.

[6]陳立平.淺談磷礦開采與環境保護[J].資源與環境,2007,18:142.

[7]王磊,唐文春,秦兵,等.四川龍門山地區磷礦、煤礦開采對水系沉積物Cd等元素影響調查[J].地質科技情報,2007,26(6):36-41.