何偉和他的中國學生們

宋濤

老的“涪陵師專”,早已變成了長江師范學院。就在今年6月份,最后一撥學生從江東的校區搬遷完畢,前往位于高鐵北站附近的新校區。人去樓空,荒草叢生,依山而建的樓房,和濕漉漉的臺階,使這里顯得有些老舊。

這是美國人、前《紐約客》駐中國記者何偉(Peter Hessler)曾經教過書的地方,也是他筆下的“江城”。在這本書里,他以一個外國人的視角,記錄了涪陵的點點滴滴,以及和中國學生們的相處故事。他因有關中國的著作,被《華爾街日報》贊為“關注現代中國的最具思想性的西方作家之一”。

十六年過去了,“江城”里的棒棒軍們依舊像過去那樣,站在街頭,等待活計。而何偉的學生們,卻已經散落在重慶各個地方,乃至東部沿海,“大多數仍在教英語”。

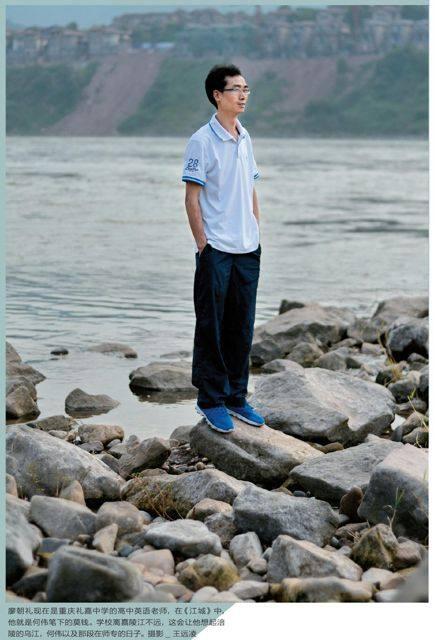

“還是挺感慨的,”《江城》中的班長莫·錢(Mo money),現在重慶禮嘉中學的英語老師廖朝禮,仍記得教學樓前的那個涼亭,當然還有何偉。

“慢慢有些東西變化了,就像何偉筆下的那個沙灘。” 廖朝禮說。其實,變化的不只是樓房,還有這些人的生活,以及被何偉和英語影響了的人生。

書中的吉米(Jimmy)——陳正勇現在一身職務,他是云陽縣職教高中的團委書記、建筑工程學部負責人,并且和妻子一起開酒店、搞IT。在何偉當年的學生中,他最早開上了車,“在那個時代,根本不敢想象。”

而威利(Willie)——代小紅去了浙江溫州,應聘到一所私立中學教書,成為極少數在外定居的人。

窗口

1996年,27歲的何偉隨美國志愿者組織“和平隊”來到中國,“以成都為中心,選擇最遠的一個地方,就是涪陵。”《江城》中文版翻譯者李雪順說,何偉故意沒選擇在成都周邊教書,他要尋找一個觀察中國的小地方。那時候,重慶還沒有成為直轄市,涪陵屬于四川。

而此后的何偉,無疑也成了他的學生觀察異域文化的一個窗口。

1990年代的涪陵師專在四川僅是一個末流學校,但在高校擴招前,考上這所學校的學生,也是當地中學的“一霸”了。李雪順當時沒考上,班上有同學考上的,令他羨慕不已,“不管你考上涪陵師專,還是別的師專,都意味著你端上了國家的鐵飯碗了”。那時,一屆英語專業的學生只有兩個班,總共60多個學生。

“英語專業也是熱門專業,剛剛改革開放十多年,需要與外國更多的交往。”李雪順說。

何偉當時主要教的是1995級,陳正勇就是其中之一。他仍記得何偉剛來學校不久的情形:紀念紅軍長征六十周年的大會上,何偉和另一個外教亞當(Adam)站在主席臺上。個頭很高,看上去很顯眼。隨后很長一段時間,他們是這座偏僻小城里僅有的兩個外國人。

1990年代的禁忌無所不在,有些針對外教的會議,何偉無法參加。在那些會議上,老師和同學們被告誡要和外教保持一定距離,不和他們談論政治方面的事情,甚至還要警惕他們傳播西方不良思想。“當然女同學和外教接觸更要注意分寸”。

“大家開始都比較謹慎,相互試探著。”廖朝禮說。這種“沖突”偶爾會帶入到課堂。何偉在書中寫到,當他試圖打破禁忌,小心翼翼提到西方對中國的看法——十九世紀,許多西方人認為中國人是羸弱的、沒有競爭力的。“情形總是這樣——立即出現沉默,而你看到的是四五十個黑發的圓圈,學生們都低下了頭。”

偶爾,學生也會大聲地反駁何偉。每當這時,何偉意識到,他不能從任何方面批評中國,他在教一個群體,這個群體會做統一的思考。最終他不得不把話題回歸到“美國的種族主義”上。

“他講的有些東西讓我們覺得尷尬。”廖朝禮回憶。何偉曾提到,當他和亞當進城時,一些人沖他們喊叫,用一個毫無意義的嘲弄似的詞“哈嘍嘍嘍嘍”。孩子們則向他們扔東西,父母在一旁看著笑。他認為這是中國的“種族主義”。而當時的學生作文,寫的卻是對社會主義的歌頌,和對西方的批判。

涪陵師專的學生大多來自于邊遠農村,最終也會被分配回家鄉。在那個時代,教師是備受農村父母推崇的一個穩定行業。

“我們了解西方的途徑非常少,”對于鄉下的中學生來說,1990年代的政治課本就像一個權威,講的是西方資本主義剝削工人的剩余價值。“很多人是發自內心地(去寫類似的作文),覺得書上說的都是對的”。

但何偉的到來,給這些西南孩子突然打開了一扇窗戶。到了涪陵師專,學校沒有外文書籍,何偉就在自己的外教辦公室搞了一個圖書館,把看過的雜志放在那里。不少同學在上面看到過“敏感內容”。隨著英語學習的精進,廣泛閱讀英美文學,廖朝禮和他的同學們對人性和世界的看法逐步改變了觀念。“更加辨證地來審視自己、審視整個國家或者世界。”

“對于我們1970年代的這批人,英語的影響就像《江城》里提到的那些學生,通過與不同文化的接觸,變得更加包容。”在何偉和亞當的講課中,他們也批判自己國家的政治制度,以及種族歧視,“是一個很開放很坦然的態度。”廖朝禮說。

課堂

“莫·錢和羅杰天生就是當演員的料,……莫·錢好像從《大獨裁者》里學到了一手,所有指令都高聲給出,帶著一股滑稽的嚴肅勁。”

何偉在書中寫到廖朝禮(莫·錢)。在一場戲劇比賽中,他飾演唐·吉訶德——河東區一家米粉店的老板,想成為雷鋒那樣的英雄。他騎著店里的拖把,戴著舊籃子當頭盔,穿越鄉村去做好事。他向路邊的農民承諾,把臺灣島給他,讓他做總督,只要他愿意跟自己一塊去學雷鋒。

這讓臺下人笑翻了的改編劇本,出自廖朝禮和他的同學們。即便現在,戲劇表演和課堂的自由隨意,也是同學們記憶最多的篇章。

廖朝禮至今印象深刻的一個細節是,在講到“小人國”的故事時,何偉用兩根手指當小人,在自己的臉上“爬著”。“他的表情動作都非常夸張,肢體語言特別多”,而講到羅密歐與朱麗葉兩家衛兵對抗的時候,他會叫一個學生上來,和他互相挑釁,直到“搞了起來”。

“覺得他不是一個老師,而是一個導演。”陳正勇說。

對于從鄉下中學來的同學們來說,英語在何偉這里變成了另外一副樣子。廖朝禮仍記得高中的英語課,用的是一個32開本的小課本,第一篇課文講的是“馬克思怎么學外語”。“那個時候,書寫的習慣、學習方法,包括老師的教法都很呆板。客觀講,老師的水平也很有限。”

1995年,他考入涪陵師專,但這并不是他的目標。“壓根沒想過去那個學校,也不知道當時有沒有填報英語專業。”最初的廖朝禮對英語并沒有特別的愛好,直到遇到了兩個外教。

他是何偉最喜歡的學生之一,從最初很一般的成績一直進入了前幾名。

陳正勇同樣是被調劑過來,在何偉的眼中,他從來不是一個“特別好的學生”,他最喜歡的是“好玩的事情”。通常,他會坐在教室的后排,對任何人說任何話,低低念著“雅虎”,或“牙刷”。

有那么一段時間,何偉和他的學生們互稱“雅虎”,這個來自西班牙語的詞匯,意思是“傻瓜們”。口語里面最常用的罵人的話,他們往往學得最快。就連何偉常去的面館里,穿開襠褲的小孩也知道了“雅虎”,小孩“h”“f”不分,就說“雅斧”。

“牙刷”流行于江東,1990年代莫名其妙地火了一陣,同樣是“傻子”、“不行”的意思。在何偉的課堂上,學生們表演戲劇,肩上偶爾會掛兩把牙刷。

一段時間后,學生的課堂日志里出現了對何偉的描述:“為什么美國人那么輕松隨意”,他吃驚地發現何偉上課時給自己撓癢癢,而不在乎別人怎么說;褲子上的皮帶隨意耷拉著;后來有一個女外教,居然脫下羊毛衫綁在腰間,“在我們中國人看來,這真是難以想象。”

從最初的戒備中,何偉以他的輕松和幽默打開的學生們的心扉。“他實際上比我們大不了幾歲,就像朋友一樣,”1998年畢業之后,廖朝禮一直從事英語教學,在他的課堂上,經常會有意無意地模仿何偉。

“讓他們動起來,多一些討論、表演,發表自己獨到的見解,”他甚至把何偉寫來的信拿給學生們學習,引起他們的興趣。但同時,廖朝禮也認識到,中國的教學和考試模式“始終有著一個標準答案”,“有時候有這種碰壁的感覺,不能完全借鑒那個東西”。

Peter

“如果不是我們的話,也肯定不會有個共產黨員叫莫·錢(原意是more money,更多的錢)……我們對學生有直接的影響,而且總是鼓勵他們要思想開放,多提問,藐視權威。”何偉說,意識到自己的影響,源自于一次沖突。“唐·吉訶德”的話劇因觸及到雷鋒、臺灣等敏感問題,被系里封殺。作為黨員、班長的廖朝禮跟系里的政治輔導員發生了爭吵,他甚至揚言,如果“唐·吉訶德”被列入黑名單,他將拒絕出演另一部話劇——那部話劇批評了美國的種族主義。

“但是戲還是被砍掉了,”廖朝禮的抗議無效。不過在他看來,那種抗議是很自然的反應,“并沒有考慮太多的政治因素。”

1998年s畢業,何偉的學生正趕上分配制取消。和很多同學一樣,廖朝禮通過應聘找到了工作。“有一點是肯定的,你是哪個縣來的,就必須回到哪個縣里去。”他回到了武隆縣城的白馬中學。

離開時,誰也不會想到將來還會和兩個外教有聯系,更不用說見面。后來,亞當從美國給廖朝禮寄了一個frisbee(飛盤),他拿來和學生們一起玩。對于縣城的中學生來講,那是個新鮮玩意兒。

廖朝禮的同學、書中的威利(Willie)——代小紅,是極少數離開家鄉的人。浙江的高工資吸引了他,但同時,代小紅對涪陵當時的分配政策也產生了不滿。他是最后一屆國家包分配的畢業生,但是要去一個像樣的鄉鎮中學并不容易。“那邊的黨委書記說要兩萬塊,才能進那個學校”,代小紅算了一下,按照當時的工資水平,不吃不喝要干上十年。

在溫州工作期間,他與何偉經常書信往來,開頭通常充滿調侃:

“今天收到你的信,我感到格外高興。我認為,你這個從太平洋那邊過來的‘牙刷,對中國來說是個好消息。你收到我信的時候,可能正跟一個中國‘賤貨睡覺吧。不管怎樣,請你讀讀這封信,它可以當做偉哥使用”。

現在,代小紅已經換到第三所學校,與何偉的書信也變成了電子郵件。最近的一次,他告訴何偉,他的一個學生的學生剛剛考上浙江大學。何偉很開心。

“我這邊相當于中間人一樣,”代小紅說,他跟很多同學有聯系,而何偉會從他這里了解其他同學的消息。“大家過的怎么樣,有多少孩子,有沒有違反計劃生育,等等。”

“他尤其感興趣,他原來的學生現在教的學生怎么樣”。2001年“9·11”事件后不久,何偉曾來到溫州,到代小紅的班上演講。他問到,哪個學生叫Peter。當有學生站起來時,何偉調侃似地告訴他,自己也叫Peter,但是其他被取名Peter的人可能英語都不好。

這源于一個故事。在《甲骨文》中,何偉寫到一個叫D.J.的學生,和他的交流:

“我為我的學生取了英文名字。”D.J.在電話里說。“大部分的英文名字都來自我涪陵的同班同學。但我想告訴你,我為其中一個學生取名叫亞當(Adam),另一個叫彼得(Peter)。”

我被D.J.感動了,就對他說,我很感謝他。當他再度開腔時,我可以聽到他語帶笑意。“那個叫彼得的學生,”他說,“可能是全班最笨的一個。”

在與以前學生的交流中,何偉經常提到,對于中國的學生來說,學英語很重要。每次講“window”這個詞,代小紅都會在黑板上寫一句話:English is the window to the outside world。他會告訴學生,通過教室的窗戶,他看到了澳大利亞美麗的海灘,美國的高樓大廈……英語就是這樣一個窗口。

“說現實點,我們做英語老師,完全靠這個吃飯,”代小紅所在的浙江私立中學很多,競爭很激烈,他很擔心高考英語會取消,“沒有英語這么重要的地位,學校不會給我們這么高的待遇。”

生活

2007年,在武隆縣白馬中學教了9年后,廖朝禮再次通過應聘,來到了現在的重慶禮嘉中學。他買了房,也有了車,和陳正勇、代小紅依舊是經常聯系的好朋友。三年前,代小紅去過廖朝禮的學校,給他班上的同學講溫州的生活。

“我告訴他們,溫州方言就是我靠英語學起來的。”代小紅的確有些語言天賦。

而何偉更是到過他們每一個人的學校,在廖朝禮那個縣城,他遭遇了“中國國情”。“他來學校看我,我讓他給我的學生講講美國的地理、風土人情,”廖朝禮說,“目的很簡單,只是為了激發學生們學習英語的興趣。”但是有關部門并不這么想,他們嚴肅地告訴廖朝禮:希望你以委婉的語氣叫他停止。

就這樣,學生們沒能見到這位他們崇拜的對象。“那個感覺不太好,”廖朝禮顯得很無奈。

2003年左右,何偉回到涪陵時,專門去了陳正勇所在的江口鎮。陳正勇邀請他給全體中學生做演講,面對幾千人,何偉飆出了云陽縣獨有的方言,引得學生們掌聲雷動。

陳正勇也曾模仿過何偉,但教了6年英語后,覺得自己“教書一般”,他轉到了云陽縣職教中學,從事管理工作。在他看來,大學三年的學習,影響自己最多的并不是英語,而是何偉身上的個性,“他的毅力,一般人達不到”。

他至今記得有一次和何偉討論做什么事最驕傲,何偉拉他們到自己的房間,看一堆圖片。何偉覺得,人的一輩子,征服自然,攀登美國最高峰是最自豪的事情。而并不是談自己有多少錢。

“他那種堅持,和積極向上的生活狀態,我經常給孩子說。我帶孩子一塊送何偉去的巫山。”陳正勇有個女兒,從小學就送到了外國語學校,現在即將進入初中,“她的英語水平都可以念高中了。”他重視女兒的英語學習,甚至希望她將來出國留學,像何偉一樣在年輕的時候就能閱遍世界的大好河山。

繼《江城》、《甲骨文》之后,何偉出了《尋路中國》,并把英文版送給廖朝禮、代小紅。當時,何偉對代小紅調侃,這本書對于Jimmy(陳正勇)來說,太難了,就送了他一本中文版。此前陳正勇曾獲贈一本英文版的《江城》,但他沒有看完,現在也不知道丟到哪里去了。接近十年沒教英語,平時忙于公務,喝酒打牌,他的英語算是“荒廢掉了”。

“寫進書里面,有些記憶就會成為一個可以延續的事情,不會隨著歲月的沖刷而淡去。”看到何偉的著作,廖朝禮想著,也許某天他也會回過頭來寫寫字,從一個小山村走到現在,他也曾“不太相信”。

2011年左右,何偉給他的學生發了一個問卷,調查大家的生活情況:十多年來,生活有什么改變?遇到的最大的麻煩是什么?心里面有什么希望?等等。

其中有一項,按照1到10分,你會給現在的生活打幾分。廖朝禮給自己打了6分以上。

“何偉從小就有一個明晰的規劃,他要當一個作家,”廖朝禮說,“我們沒有他們那么明晰,”但有一種潛意識,“就是我要接觸一個更大的世界。”