生死司門口

安鐘汝

只看表面風云,武漢司門口已是一個奇異“生命體”。曾經,它名震四方,是大武漢一個古老的商業坐標。但短短數年,它在變幻的商業風云中悄然老去。當人們對這個地方漸漸遺忘,又因與一群年輕人邂逅,這個行將枯萎的商業體抽出新芽,一種新的商業性格讓這里再現生機。如今,司門口再次成為大武漢的商業核心區之一。

死街復活。司門口由此成為一個意外的樣本,究其邏輯,給人諸多啟示。

死街

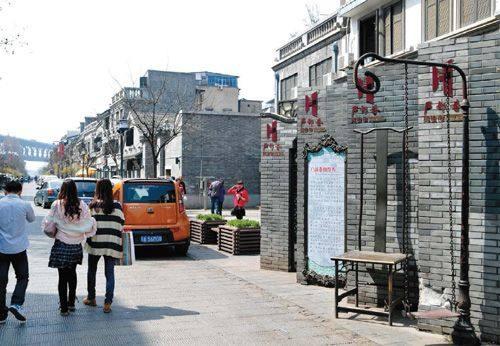

一座環形天橋,如一枚鈕扣,釘住兩條彩色的主干道,民主路與解放路。這個十字路口便是司門口的心臟地帶。以此為中心向外擴散,分布有情侶酒店、假日樂園、陽光時尚廣場等中型商場,再往外輻射,便是臨街的休閑時尚品牌服飾店。它們似乎都有一個特征,紅黃藍綠,色彩絢麗。

而稍稍留意便會發現,逛街的顧客、沿街服裝店的店員、小吃店的老板、商場格子鋪的鋪主,甚至市場管理人員,幾乎全是二十幾歲的年輕人。他們以年輕人與眾不同卻又有著某種共同特征的方式經營著自己的生意,青春的氣息幾乎浸入司門口的每一個角落。

——這,就是傳說中的古鎮司門口?

耐人尋味的是,回溯到四年前,問題的版本卻是這樣的:司門口在哪里,那里是不是有扇很大很大的門?

四年前,提起司門口,外地人問得懵懂,本地人卻多感無奈。無奈作為武漢商埠之源、曾無比輝煌的司門口,竟落寞到無人知曉。

司門口是個泛稱,泛指武漢市解放路與民主路交叉地帶,亦包括周邊衍生的村落及毛細血管一樣密布的街道。上個世紀90年代,改革開放深入,司門口的名聲從歷史的塵埃里騰起。借著大中華酒樓、曹祥泰、劉有馀、伍億豐、維新百貨、顯真樓等一批老字號的影響力,司門口形成一條頗有底蘊的長達1100米的特色商業街。

不僅如此,當時武昌區商業改造,司門口因其獨特的歷史地位,被列入重點改造對象。司門口片區新建和改擴建了九通商廈、司門口商業大樓、維新服飾城、武昌商場等,投資興建了1萬平方米的廣東商城。這些商場成為司門口新商業形態的框架,擴大著司門口的商業影響,形成了一個網點密集、行業門類齊全的商圈。司門口以前的老居民一下子迎來了巨大的商機。洪山、青山、武昌等地居民更是蜂擁而至。

張可的祖父是司門口一家老字號的老掌柜,在武漢商圈里深受敬重,一些新生代商人也常常上門找他點撥。當時張可的父親借用張可祖父的聲名,以“傳播傳統商業智慧”為廣告語開了一家咨詢公司,生意竟也非常紅火。因為家族從商,張可耳濡目染,對司門口的商業興衰了如指掌。

據他說,當時司門口擁有大小商業門店150余家,總營業面積達4萬平方米。而其間的每一家老字號,都堪為武漢商業的坐標。老字號的品牌底蘊加上當時新的商業形態瘋長,讓司門口成為名鎮武漢的商業重鎮。到2000年,司門口商圈年銷售額達到10億元。

可以說,正是新的商業形態的探索讓武昌司門口到達頂峰。但是,接下來進一步探索卻讓嘗到甜頭的市場管理者始料未及。

1997年,國家鼓勵中小企業下放,武昌區政府將“大中華酒樓”嫁給了南方集團。到2001年4月1日,輝煌70多年的大中華酒樓宣告關門停業。這件事觸動了張可祖父的神經,他嘆息,司門口的血脈動了,司門口的厄運要來了。

一語成讖。改革的線頭牽動,更多老字號在改制過程中紛紛衰落。擁有130年歷史的“曹祥泰”在2001年3月改制之后,一度靠門面收租過日子,伍億豐從以前的五六家分店,萎縮到胭脂路堅守著起家時的攤子。

1100米長的商埠古街漸漸落寞。誰也沒想到,一次積極的商業探索,卻讓司門口失魂落魄。

圍剿

在民主路一個較為熱鬧的路段,有一家服裝店有些格格不入,服裝店裝修簡單,商品全是價格在100元左右的成衣。老板姓周,是個五十多歲的本地人,在此處開店,已經有十五年。假如按照商業身份推算,他算是司門口的生意元老。他說的每一句話,都帶著老武漢的自豪,同時表示對司門口現狀的不滿,“這么一個古鎮,折騰成這樣花里胡哨的,可惜了,可惜了。以前可不是這樣子。”

他懷念的恰恰是司門口最落魄的年代。

“老字號沒了,還有大商場嘛,司門口依然是老大。”

丟失老字號,當時的司門口人從司門口初興起百貨大樓的商業形態中尋找安慰。政府也開始注意到保護司門口商業生態。2004年,武昌區政府發聲,將借助基礎設施建設、舊城改造開發、企業改制三個機制,帶動解放路及周邊地區發展,希望從基礎設施建設著手,振興司門口。但是,因為司門口屬于老區,改造成本大,改造工程一直延遲。曾經司門口的商場還在按部就班地過日子。

變還是不變?

當司門口還在猶豫時,上個世紀末期,司門口之側,一個田園棚戶區悄然發生著變化。1999年,徐東平價廣場在長江二橋武昌橋頭落戶,為徐東商圈的形成奠下基石。其后,麥德龍、歐亞達、百安居、好美家、國美電器、工貿家電等知名品牌商家接踵而來……2005年8月,一個建筑面積達十七萬平方米、總投資達七億元的超級航母銷品茂現身,不僅吸引了世界零售老大沃爾瑪和本土超市中商平價超市的進駐,更是奠定了徐東商圈在武漢的地位……緊接著,新世界武漢第五家店——徐東店開業,具備超市、家居等各種商業業態的徐東商圈崛起。

隨后,武漢交通基建擴張,掀起了“商圈再造工程”,一些新的商圈次第出現,街道口,一個當初連正式名字都沒有的小地方,因為經營電腦、耗材和配件的小企業來到街道口扎推,漸漸形成了科技一條街。在其人氣帶動下,亞貿、群光、新世界百貨等大型商業中心紛紛搶灘登陸,竟然也搶了司門口的風頭。還有后來的中南商圈以及光谷片區的興起,對司門口形成“圍剿”之勢,司門口的消費能量快速被周邊商圈蠶食。

而司門口的商業框架武昌商場、紅旗商場等因為運營模式落后,相繼倒閉,沒有了商業框架支撐,司門口的聲望坍塌,淪落為小攤販的鄉村大集。中高端消費人群離去,一些城市周邊的村民及中老年消費者涌入,老周這樣的小商販反而成為這個商圈的主力。

每一個大背景的變動,不管是變好還是變壞,總有一些人從中獲益。放在當時武漢的城市發展趨勢下看,周老板的黃金時代無疑是司門口的衰退時代。

當時有數據統計,司門口年零售總額已從10年前的10億元降到了3億元,最低時僅為1.5億元。因為業態落后,沒有標志性商業載體,司門口逐漸淡出了人們的視野。

更加具有悲涼意味的是,2009年10月1日,沉寂近10年的大中華酒樓召開新聞發布會,宣布與天龍集團簽約,融資改組后的新店將落戶光谷。這座興起于司門口,承載司門口近百年榮辱的老字號,硬生生地被新興的商圈奪走了。

這一年,張可的祖父去世;這一年,張可父親“以傳播傳統商業智慧”的咨詢公司倒閉;這一年,張可考上了大學,選擇了經濟學。

武漢商業群星璀璨。司門口在哪里?便成為一個尷尬的現實。

復活

“司門口在哪里?”

2010年10月,一個大學生創業QQ群建立,某一天,大家聊到武漢商業歷史,有一個學生提到了自己的老家司門口。這個學生就是張可。

當時,立即有人追問,司門口在哪里?張可再次做了耐心的“想當年”。令張可意外的是,這次,司門口竟然成了群里成員關注的話題。一個叫邵琳的學姐追問:那里租金如何,在那里開一家飾品店現實嗎?

張可受寵若驚,但同時,他又覺得學姐太過理想主義。一個老去的地攤云集的面向城中村遺老遺少的市場,怎么可能開飾品店,誰去買飾品?

邵琳卻并不理會張可的“好言相勸”,一直詢問司門口的店鋪租金。當張可打聽好司門口各個地段店鋪和商場租金時,有十幾個大學生開始興奮了。當時司門口一些商場經營困難,很好的檔口租金每月每平方米不到200元。急切想當老板的年輕人興奮起來,組團要去司門口找店面。

半年以后,群里開始有人發照片秀自己的店面,甚至開始秀起了生意經。邵琳是群里最活躍的一個,也是最有頭腦的一個。邵琳在一家商場租了一個不足二十平方米的檔口,果然開起了一個飾品店。當過學生干部的她,開始從學校拉客源。她設計了與學生社團的合作方案,把自己的飾品店百分之十的股份給社團,承諾將自己店里利潤的百分之十,拿出來做學生社團活動,幫助學生參加社會實踐。而她唯一的要求就是對很多活動,要有冠名權,為自己的店做宣傳。這一下打開了學生客源,一些學生甚至坐公交車來光顧邵琳的飾品店。

群里還有幾十個在司門口開店的業主,他們思想活躍,做生意時花樣百出。學生老板的學生思維吸引了很多學生客群,最后這些客群看到學生老板做的這些生意有趣又賺錢,又變成學生老板。年輕學生越來越多,啟發了一些商場專門推出針對學生的創業商鋪。

這是一種完全自發的復活。當時,在假日樂園商場二樓專門有4000平方米的地盤,一半被劃出來做了“創業街”,老板幾乎都是年輕面孔,剛剛畢業的大學生老板約占八成。他們有經營格子鋪的,有開潮流飾品店的,也有當電子電玩經銷商的,投資少的,不到一萬元就開了張。

之后,又有五環峰國際廣場開張,也吸收了大批學生老板,約占商鋪老板總數的三成。大學生創業者的加入,帶活了司門口的商業氛圍,吸引了大量的學生消費者。司門口的草根業態開始悄然改變。

面對老家司門口重現生機,張可有些興奮,有些迷惘。2013年,張可大學畢業,以司門口為研究對象寫了一篇論文,其中的一句話頗有意味:司門口因為改變,失去了自己的特色;又因為改變找到了自己的特色和定位,找到了一條活路。

的確,司門口的年輕化定位,巧妙地避開了徐東、光谷等新興商圈的鋒芒,悄然瘋長,一不小心找到了自己的發展藍海,影響著司門口的每一個商業體尋求改變,也影響著武昌商業格局。

比如,武昌商場“變臉”成一家集購物、餐飲、娛樂和小型室內健身項目于一體的體育休閑廣場。一些小的店鋪,也開始改變經營業務和經營模式,迎合年輕人的胃口,休閑連鎖品牌加盟店遍及司門口。

這無疑吸引了政府的目光,樹立了對司門口商圈的信心。政府開始對司門口進行重新改造。改造后的解放路形成了“二縱一橫”的格局,一些規范的商業體如“首義園飲食娛樂”特色街、戶部巷、彭劉楊路美食文化一條街等特色名街開始出現。隨著市政規劃的深入,司門口逐漸發展成為武漢唯一一處集旅游、休閑、娛樂、文化于一體的復合型大商圈。

那些被新興商圈搶走的客源開始回流,司門口復活了。

洗牌

這次洗牌,周老板明顯失落了。司門口變得越來越熱鬧,越來越色彩絢麗,周老板看得眼花繚亂,無所適從。因為自己經營思路老化,甚至沒有一個像樣的店面,他很快被邊緣化了。但司門口“花里胡哨”的商業潮流并沒有因為老周的厭惡而停止擴散,卻開始向一些偏僻的角落滲透,一些曾經被認為的商業死角也開始有了生機,形成了極具特色的彩色胡同。

有一家餅干店的裝修格外韓國風,粉色的門頭上,掛著一個精致秀氣的招牌,店名叫做小甜甜餅屋。看裝修,看店名,你想象老板一定是一位笑容甜美的年輕妹妹,但是剛踏進店門,迎接你的卻是一個滿頭銀發的老人。

老人姓潘,是一位退休教師,兩年前,他現在的店面還是一對河南夫妻租來賣油條,后來,這對夫妻不知道從哪里學來的生意經,把房子裝修了一下,做起了餅干店,生意異常火爆。老潘看到這對夫妻的生意體面又賺錢,就出了六萬塊錢的轉讓費,把房子收了回來,并買斷了小甜甜的招牌。沿著河南夫妻的經營思路,老潘對店面進行了升級。現在,老潘的顧客都是在司門口租房的年輕人,生意紅火平穩。老潘不準備擴大規模,他想做精做細,做得越來越有趣,當個“寵物”來養。

除了本地的居民以外,一些學生也開始把生意做到了胡同里。因為司門口越來越熱鬧,房租日益增高,想創業的學生只好往胡同里轉移。

許東兩年前租下了一個院子,做起了一個很有特色的“書院”,書院里不但可以看到一些國內很難看到的國外圖書,還提供有特色的飲食,吸引了很多白領、學生過來度周末。現在,他每周周末兩天,靠賣咖啡就能賺回半個月的房租。

清新的商業氣息深刻影響著周邊的居民和生意人,在這里,隨便一個雜貨鋪,都有考究的裝修和時尚的名字,什么愛情粥屋、陽光日雜、周末小鋪,店里的老板可能是年輕的大學生,可能是年逾古稀的老者。這情景極為稀有生動。

從周老板到邵琳,從邵琳到老潘,從老潘到許東;從上個世紀90年代的柜臺商場到2000年代的大路貨;從假日樂園的時尚潮流到胡同里的小清新。商業改變著人,人改變著商業,一種樸素的商業動力,細雨無聲地滲透著司門口這條百年老街。這種力量,比運動式的商業規劃,更加有力,更加生動,且更加富有生命力。

編 輯 彭 靖 liqing326@163.com