山石靜好 秋水長寧

張偉

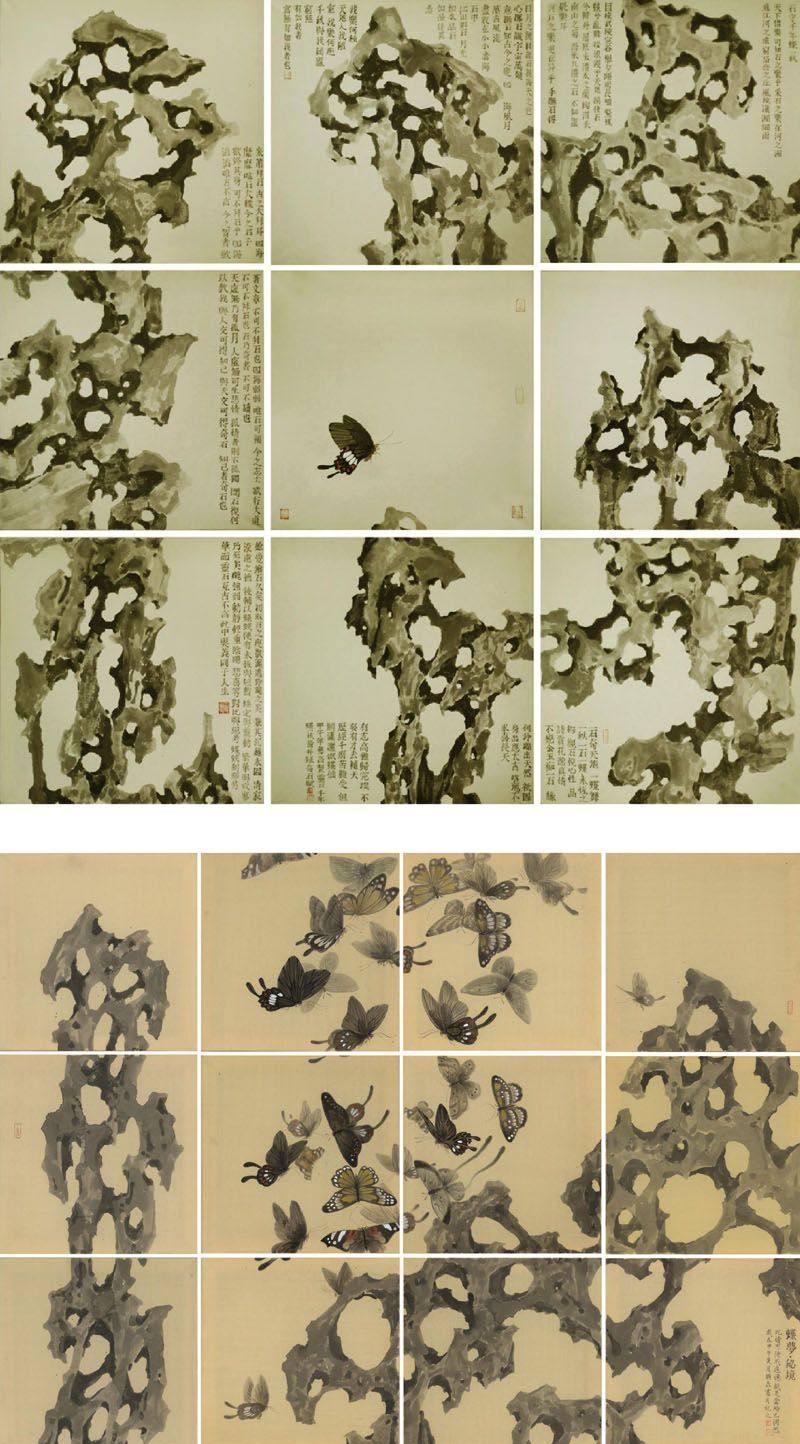

不知從何時開始,樊磊繪畫的觸角伸向古代文人士大夫們園林美學的重要載體——太湖石。文人士大夫對太湖石的癡迷,對太湖石意象的審美錘煉臻至精微的境地。對于古代文人來說,石不能言最可人。而且,這些太湖石身上歷經漫長的時間過程中,不斷地增進了自身審美意義的精神重量。它所聚集的時間,首先是自然時間——也即太湖石的成型所花費的大自然千年時光的侵蝕,乃為大自然痛苦的結晶;其次是歷史時間,自從它被中國古代文人士大夫發現到被玩賞、膜拜,在漫長的歷史時間中經受琢磨和考驗。可以說,太湖石身上成為完全無法復制的理想,儼然成為通向古人精神的通道。

鄭板橋說:“米元章論石:曰瘦、曰縐、曰漏、曰透;蘇東坡又曰石文而丑。丑字,則石之千態萬狀皆從此出。”在樊磊看來,中國當代社會的語境已經與傳統拉開了距離,那些傳統審美陳規都會以自己的方式,在我們的現當代藝術史中被終結。對他來說,太湖石僅僅是獲得無限延展性的一種載體,他所專注的是表達他的基本情緒,緘默的、悲劇的、狂喜的,偶露猙獰的,甚至走向毀滅的,等等,他試圖把太湖石那些不可視的部分帶到這個世界,讓觀者收益,他常常把自己的藝術創作比喻成“日課”。如修行人每日必須做的功課一般,繪畫如同讀經、吃茶、清掃、冥想,都成為他日課的必要部分。

他的藝術緣于老子“道生一,一生二,二生三,三生萬物”觀點的演繹,同時又是莊子“無動而不變,無時而不移”思想生動而豐富的展示,入漸知微成為他藝術品貌和格調。在樊磊看來,“漸”是時間上的“微”,“微”是空間上的“漸”,抓住了“漸”就抓住了時間,抓住了“微”就抓住了空間。“一沙一世界,一葉一菩提”,樊磊在不期然地、有意無意地找到了一種文藝態度和精神,他用力用心表現細碎的東西,卻正是在細碎中傳達了人生的社會的意義——塵世喧囂中,他的詩畫文章融藝術與生活為一體,潛心把玩、品嘗生活細處所隱藏著的趣味與美,顯現出他對藝術的獨到感受和對生活的濃厚興致,看似漫不經心,信手拈來,卻是深入淺出,透徹而且生動。眾語喧嘩之時,手酸意倦之際,樊磊的藝術,總能讓人品味出獨到的人生體驗和思考。

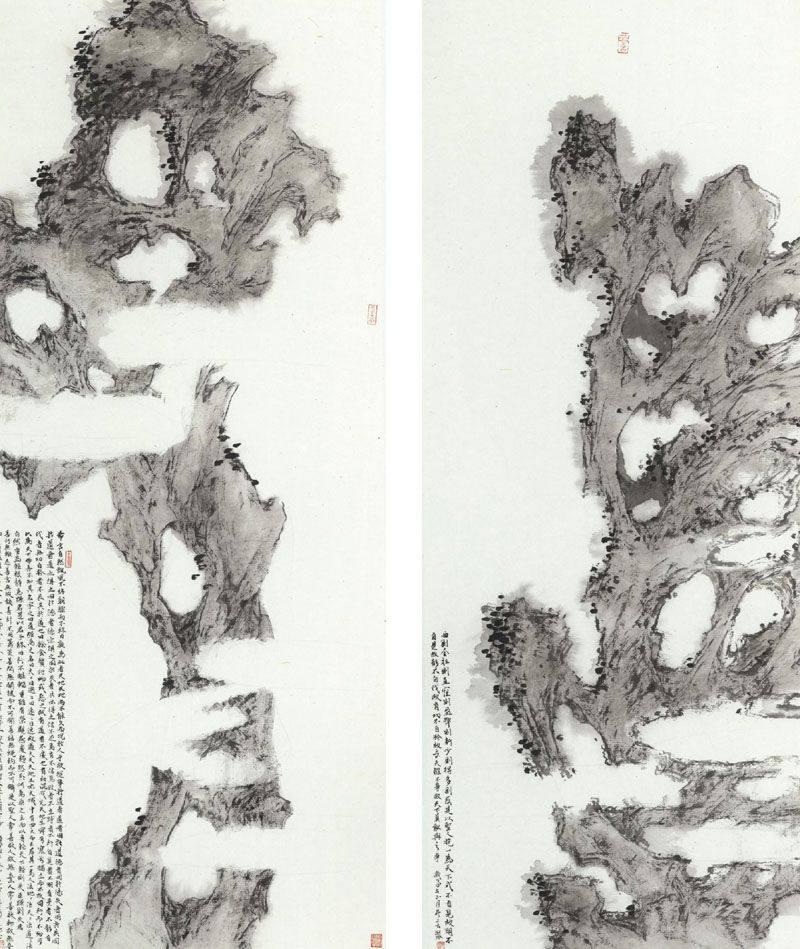

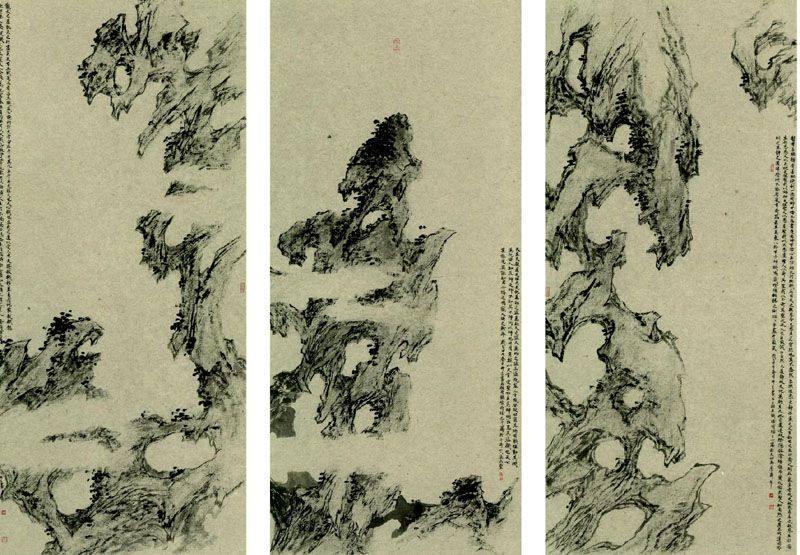

樊磊憑借理性與直覺創作他的作品,釋放出了一種松弛和張力。他不拘泥于太湖石造型的規矩,但他保持了創作過程和結果的整體性,又排斥了繪畫的重復性,始終調遣偶發性與陌生性相遇。他的繪畫線條是書法與線條的抽離,線條呈現出時而折斷、時而隱去或自我伸張的風格。在方與圓的融合與碰撞中,在節奏、運動、造型的苦苦追索中,似乎要使時間有可視性,讓人可以感受到生命體和情感的交織狀態。他自由流動的“用筆”是中和的、自然而富有詩意。在他看來,每一條線條都是該線條本身的內在歷史的體驗,它無需做出任何解釋,有其本身存在的關系和意義,體現了“一畫者,眾有之本,萬象之根,見用于神,藏用于人”(石濤語)。樊磊有時有意在畫面上留有大量的虛空意在相生相讓,也就是達到“虛實相生,無畫處皆成妙境”。作品呈現出了元氣淋漓、聚散無常的感覺;甚至借助濃筆密墨,闡發重量十足的鏡像,虛實相間體現宇宙的哲理,令人遷想妙得。對樊磊而言,他從不單一地依賴傳統文化的圖式,而是通過個人心理和生命體驗來表現藝術自由的意識,樊磊在繪畫中追求的自由,不僅源于對太湖石自身的改造,而且也來自對詩意的冥想、對每一可能性選擇、對神秘性的興趣、對不可預知的偏愛。

總體而言,樊磊的湖石系列作品畫風蕭條玄遠、閑和嚴靜,不屬于那種多姿多彩、具有飽滿情緒的類型,更與多元主義包容的世俗格調絕緣。在他的作品里,我們更多地發覺的是時間的平穩流動,以及簡淡幽遠的生命氣韻。歐陽修道:“蕭條淡泊,此畫難之意,畫者得之,覽者未必識也。故飛走遲速、意淺之物易見,而閑和嚴靜、趣遠之心難形。若乃高下向背、遠近重復,此畫工之藝爾,非精鑒者之事也。”今人謂之“思想觀念”,中國先哲謂之“道”,乃實在地將哲學、道德、政治化合于審美經驗,并內在化為文人畫家的性情之“道”,繪畫完成了從技藝向心性的價值轉換,同時,學術之道,也從外在的依傍安放在人心自覺上。樊磊的作品契合于莊禪之道,平淡從容,內在而安詳,既不屈從外界的塵俗的束縛,也并不迷惑于內心的雜亂與混濁,樊磊追求佛禪與藝禪合流,在他的誠心、毅力,更在因緣與造化,與其說他在創作一幅描繪客觀物象的作品,不如說他是通過繪畫的方式參禪悟道。

在樊磊看來,藝術本不分東方、西方,“亙古之時,道術未裂”,他試圖尋求在智慧和源頭上參透天機、明理悟道,他筆下的太湖石以一種不動聲色、挑動人心的旋律,觸動了我們人性中最本質的情愫。這些禪宗意味的驚奇和思考空間,那些若明若暗的筆墨之間,充滿了古典文人氣息的喃喃低語。樊磊的筆墨成為一種記憶的再現,或許暗示了夢幻的堆積,但是,這絕不會是一場春朝秋夕的沉迷,他給人最大的期待,不在于如實地繪畫對象,而是來自形與神之間所引發的純粹理性的思考。