淺談林風眠藝術的中西融合

【摘 要】19世紀末20紀初,沒落衰敗的封建文化和陳腐暮氣的中國畫壇,使中國畫面臨著不得不進行創新的局面。林風眠的人物畫在中國傳統筆墨繪畫的基礎上融入了西方繪畫里的色彩、光影、明暗等元素和技法,融匯中西,貫穿古今。借鑒西方現代繪畫藝術和在中國皮影、陶瓷、壁畫藝術中汲取的造型靈感, 運用西方繪畫的表現形式和現代獨特的造型理念,為中國畫的發展作出了必要的探索。

【關鍵詞】林風眠 ;中西融合;人物畫

林風眠,現代杰出畫家,著名美術教育家,廣東梅縣人。曾任杭州藝專首任院長。1919年, 林風眠遠赴法國巴黎學習美術。1925 年回國后, 經當代著名教育家蔡元培推薦,年僅26歲的他,出任國立北平藝術專科學校校長兼教授,成為當時中國最年輕的高校校長及中國畫“中西融合”最早的倡導者和最主要的代表人物之一。由于蒂戎市美術學院校長楊西斯的引導,林風眠在法國留學期間主要精力不是放在學院派畫風的研究,而是受野獸派、立體主義、表現主義、未來主義等思潮的影響,對林風眠的繪畫風格產生巨大影響。

林風眠在留學期間總結了“調和中西”的繪畫主張“人類為滿足情緒上的調和,而尋求一種相當的表現,這就是藝術”。林風眠的一生都在探索著中西融合之路,在表現方法上他指出:第一,對對象的刻畫,“我很少對著自然進行創作,只有在我學習中,收集材料中,對自然作如實描寫,去研究自然、理解自然,創作時是憑收集的材料、憑記憶和技術經驗去作畫的”。但在他創作時對對象的描繪不是表面的、刻板的,而是抓住事物的特征進行創作;第二,繪畫材料、工具與畫家創作有直接的關系。“我要表現什么,是從效果出發,不受什么限制,需要加什么就加什么”。通過林風眠這句話我們可以看到他在表現畫面時打破傳統畫各種規則的限制,傳統中國畫的技法和材料在他這里是自由的、個性的;第三,繪畫上的單純化,他的畫多采用方形構圖,打破千年來中國人的思維定勢,大膽地將人物納入方形圖中,并且他的作品中大量引用西畫的塊面和色彩,完全違背了中國畫的留白“空境”。他的方形構圖經常畫得特別飽滿,但他又會在適當的地方留出一兩點空白來,所以他的畫面不會給人局促的感覺。

“藝術像一杯清水,像一杯醇酒,像人間一個最深情的淑女”,林風眠的作品,包含濃郁的抒情色彩,他認為“繪畫的本質是繪畫,無所謂派別也無所謂‘中西,這是個人自始就強力主張著的”,他筆下的戲曲人物和古裝仕女具有東方因素和民族趣味,人物造型追求直線結構,其戲曲人物畫與民間皮影的形象有很大相似性。但在他的人物畫作品中又能看到西方立體主義、表現主義等繪畫因素對其作品的影響。林風眠認為東方藝術傾于寫意一面,注重個體情緒的抒發,想通過融合西方之形式,以實現中國畫的復興。其對中國畫的改革著眼于創作思想的改變、調整。林風眠畫面的重點不是體現在中國畫傳統筆墨的運用上,而是著重表現其本人內在心理的掙扎和糾結的復雜情感,這種情感被傳達得相當清晰、明確,充滿生命的力量。

談到林風眠的畫,我們不得不格外的欣賞線條在其作品中的運用。線的運用在東西方繪畫藝術里都是一種重要的造型手段,尤其是在中國人物畫里,中國遠遠地走在了西方的前面。戰國時期楚墓中的《人物龍鳳帛畫》《人物御龍帛畫》是“形具而神生”的深刻體現,到漢末魏晉時期顧愷之的“傳神寫照”的理論主張和藝術實踐,把中國傳統繪畫推向了新的里程碑。唐代畫師蔚起,煥然稱盛,中國繪畫走過盛唐,人物畫已達到了成熟階段,線條的運用也更加嫻熟。線條在中國人物畫作品中早已具有獨立的審美價值。中國人物畫的線條要做到“力透紙背”,講究骨法用筆。林風眠反對對傳統人物畫線條的這種過分的依賴性,他在長期的繪畫實踐和摸索中,做到了“自由的表現情緒上的希求”。林風眠的人物畫受到敦煌壁畫和瓷器等的影響,線條簡潔、流暢、干凈利索,并能準確的表現女性形象。線條在其人物畫中雖然被淡化了,但線條在作品中的運用也是至關重要的。

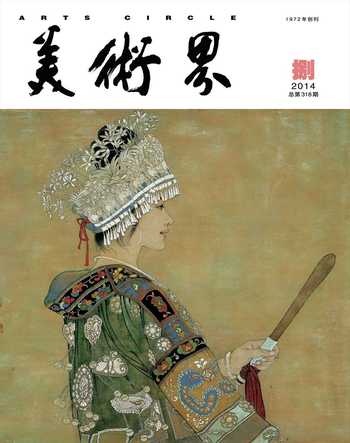

20世紀40年代到80年代,林風眠人物畫分為兩種題材:一是仕女畫;另一種題材是戲曲人物畫。

林風眠的仕女形象來源于敦煌壁畫、民間瓷畫、畫像磚等,林風眠在這些藝術形象的基礎上把它們的造型手法有機地融合在一起,創作出唯美婉約、高貴文雅的侍女形象。他打破傳統繪畫理念的約束,并對傳統繪畫手段加以改變,努力表現對象的神韻與意境,注重光線、色彩、線條的韻律和節奏。色彩、明暗、光影等是西方顯著的藝術元素和技法,把這些元素移植到中國人物畫里,使作品既具有中國古典繪畫之神韻,又兼具西方藝術之典雅,實現了中國人物畫的“中西融合”。其仕女畫的容貌和體型多以非常細的線條進行勾勒。書法用筆在他的人物畫作品中體現得并不明顯,其仕女畫里的線條與中國傳統的“骨法用筆”有所不同。受西方繪畫藝術的影響,林風眠借鑒了西方表現主義的某些積極因素,使得線條優美、簡潔、流暢、輕松、沉穩。林風眠把東方繪畫中筆墨技法的運用與西方的色彩、造型方法有機融合,充滿中華民族的氣派,富有藝術魅力,營造了一種溫柔、含蓄、典雅的東方女性之美。

欣賞林風眠的戲曲人物畫,我們會感覺到有民間皮影以及剪紙的味道,他的藝術創作將中國傳統文化中戲劇人物形象和西方立體主義、表現主義的繪畫形式有機融合,使“中西融合”的畫風進一步發展。但他的畫面又不完全是立體派分割式的表現形式,“他吸取西方色彩光影變化的華麗,服役于自己畫面的裝飾效果,他用塊面與線的有機結合創造了錯綜復雜、瑰麗多彩的形象世界” 。在他的戲曲人物畫作品里,點、線、塊面的運用顯而易見,濃重飽滿的色彩使畫面具有強烈的視覺沖擊力。他筆下創作的戲曲人物畫和中國傳統的戲曲人物畫又有很大的區別性,他用具有現代感的眼光來描繪中國傳統的民族藝術。他的戲曲人物畫作品像是民間皮影與西方立體主義的綜合體,但仔細看卻又不是簡單的疊加,他試圖用中國傳統戲曲這一題材對中國人物畫在形式、風格、技法等方面進行實踐與探索,從而使藝術創造了一個嶄新的境界。在其作品中,作為刻畫對象的戲曲人物依然以具象存在, 但繪畫的形式語言已具有抽象性。這些作品以中國毛筆與宣紙為主要工具和材料, 借鑒西方立體主義、表現主義的思維。忽視具體的形態結構, 以畫面的整體結構與色彩為出發點,講究點、線、面的組合, 淡化中國傳統筆墨的獨立意義,營造出畫面的一種整體性感覺。在戲曲人物畫創作中,林風眠常以西方繪畫方式來表現有顯著中國民俗特色的人物畫,形成了一種雅俗共賞的畫面效果,這是對其“中西融合”思想的補充和發展。

林風眠曾經講過“一件藝術品,一定要有時代性、民族性和作者的個性”。林風眠的作品在繼承中國民族傳統的基礎上又有所創新和發展。他對傳統藝術并沒有墨守成規,但他的創新、發展也不是完全西化、盲目學習,而是做到了“取其精華,去其糟粕”,使中國人物畫既具有民族性,又具有西方的現代形式感,既具有中國古典繪畫的神韻,又具有西方藝術的典雅。林風眠是將中西繪畫進行融合的倡導者,他的人物畫作品吸收了西方表現主義和立體主義的繪畫元素,融匯中西、貫穿古今,既有濃厚的東方審美情韻,又有西方繪畫的某些技法和元素。

參考文獻:

[1]林風眠.中國繪畫新論[R].藝術眾論,1929:128.

[2]朱樸.林風眠畫語[M].上海:上海人民美術出版社,1997:18.

[3]林風眠.林風眠之路[M]. 杭州:中國美術出版社,1999: 86.

[4]林風眠.林風眠論[M],浙江美術出版社,1990: 27.

[5]林風眠.致全國藝術界書[M].藝術眾論,1927:30.

[6]林風眠.中國繪畫新論[R].藝術眾論,1929.

[7]林風眠.致全國藝術界書[M].藝術眾論,1927:20.

[8]林風眠.林風眠—現代美術家滑輪、作品、生平[M].上海:上海學林出版社,1988:14.

[9]黃宗賢.中國美術史綱要[M].重慶:西南師范大學出版社,1993.

[10]歐陽英,潘耀昌.外國美術史[M].浙江:中國美術學院出版社.1997.

[11]陳瑞林.20世紀中國美術教育歷史研究[M],北京:清華大學出版社,2006.

[12] 吳冠中.寂寞耕耘七十年[M],轉引自《林風眠論》鄭朝、金尚義編.浙江美術學院出版社,1990.

[13]谷流,彭飛.林風眠談藝錄[M].鄭州:河南美術出版社,1999.

【袁梅霞,安徽師范大學美術學院】