購買改變世界(二)

阿納·伍德曼 閭佳

上一期,我們跟隨愛爾蘭經濟學家柯納·伍德曼的腳步,到英國體驗了公平貿易各產業鏈中的“認證買賣”。這一次,柯納追蹤電腦、手機等電子產品的制造環節,來到了中國。

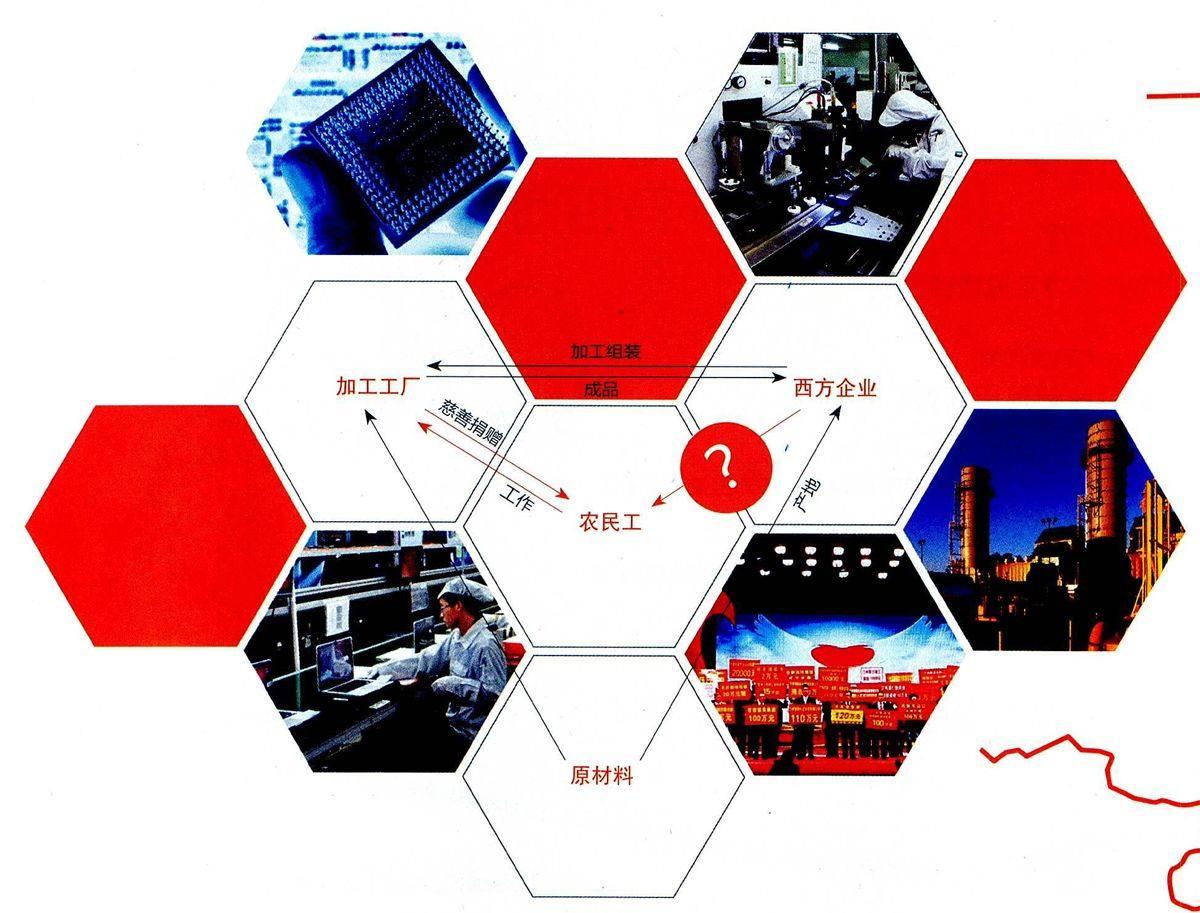

中國制造企業依靠低成本爭取西方買家已經不是什么秘密,但柯納在意的是,這些制造商一邊滿足西方品牌的道德貿易要求,一邊保持住低成本優勢的秘密是什么?他更想尋找—種方法,可以使賺錢道德兩不耽誤。在我計劃要探索現代工業制成品,如電腦、手機等產品的復雜產業鏈時,我就意識到,必須到中國呆上一段時間。

中國將自身定位為全球范圍內的制造組裝中心,其每年向世界其它地區出口超過1萬億美元的商品。西方諸多知名的電腦、手機品牌的制造組裝環節,都外包給中國這個巨大的“制造工廠”完成。

中國的工廠深得西方企業青睞的一大原因,在于他們總能以最低的價格,出產最好的產品,同時還能滿足西方企業對于社會責任的各種要求。如此“低成本、高道德”的水準。在全球都很罕見。

——但現實真是如此嗎?影子工廠

我到中國,首先便來到中國南方的制造中心——珠三角地區。

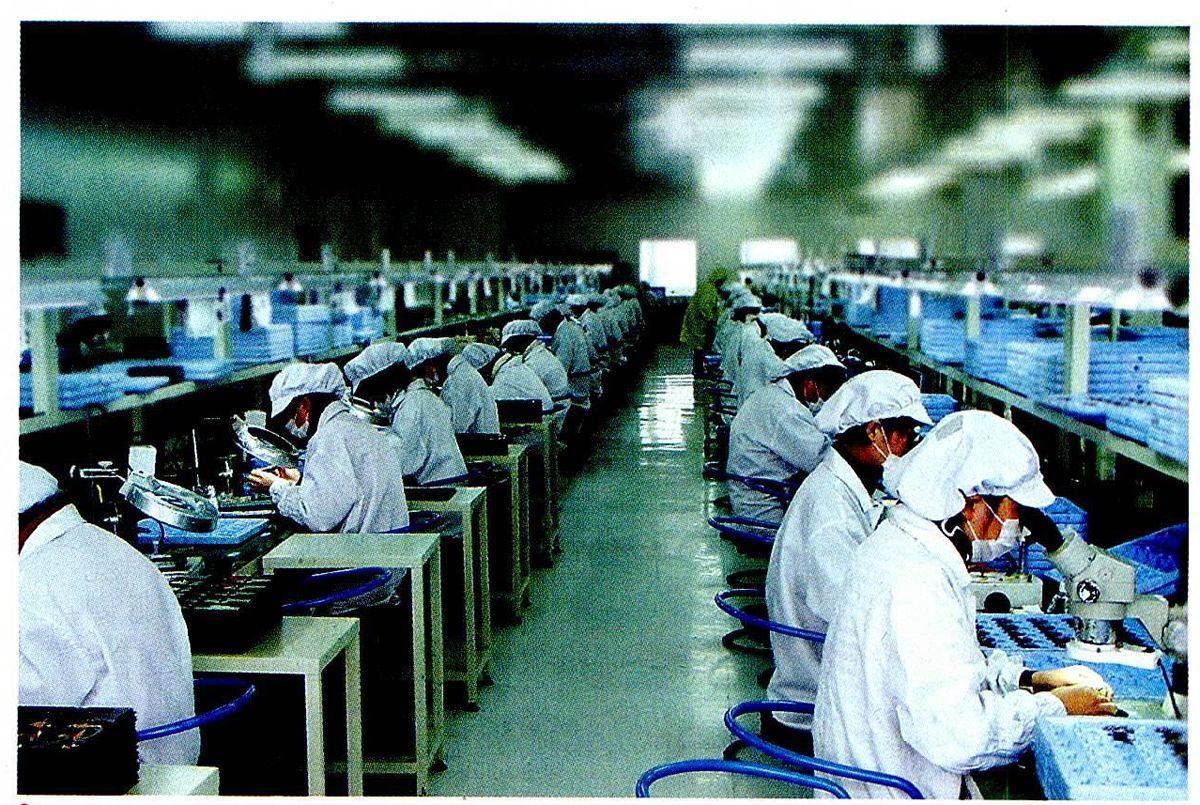

這里遍地都是工廠。而工人們則來自天南地北,大多是生長于偏僻鄉村的農民。工廠與工人之間有著獨特的、深厚的雇傭關系:許多農民工基本上是以工廠為家,中國企業不光要考慮工人在車間的工作條件,還得考慮他們在工作日結束后的生活條件。

那么。老板們如何為農民工安排呢?

我在廣州大學的學生咖啡廳里見到了梁先生,他是廣州一家鋁合金制品廠的老板。30年前,他離開學校,連高中文憑都沒拿到,但他想方設法在中國的制造業中心建起了自己的工廠。如今他為了提升自己,在大學里報名參加了英語課和中國古代哲學,所以,他現在也是一名大學生。

梁先生的工廠現在約有500名雇員,大多是農民工。由于各家工廠的工資水平都差不多。為了吸引工人,他的工廠建設了良好的工作條件,并提供舒適的宿舍和食堂。

他告訴我,如今的情形對工廠并不利,因為對低成本貢獻最大的就是農民工的低工資。但來自政府監管、社會輿論的壓力,和西方企業所謂的“改善工人生活水平”的道德標準,迫使工廠提高了農民工的最低工資;另外,不但廉價勞動力逐年短缺,年輕的工人們互相之間還會溝通,通過互聯網分享信息,互相描述工廠內部的生活是什么樣子。

看上去,農民工不但工資提高了,還有了更大的選擇權。那老板們該如何繼續保持低成本的優勢?

大型企業的辦法是向最低工資水平更低的內地遷移。蘋果的主要代工廠富士康就宣布遷廠河南,這樣其不但能享受當地僅600元的最低工資標準(比珠三角地區的標準要少一半),大幅削減薪水支出,還能繼續告訴客戶:自己履行了償付最低工資標準的責任。蘋果公司也稱:此舉還“讓工人更靠近自己的家鄉。”

而像梁先生經營的這類中小型工廠,一旦某家工廠為工人建設了良好的環境,他的競爭對手會迅速跟風效法,大家的水平很快就又將持平。于是工廠主們有一種“默契”:除非迫不得已,他們才不改進呢。

我很疑惑:如果西方客戶要求檢查工廠,又該怎么辦呢?

一位關注農民工權益的活動家告訴我,中國公司往往會設立一家“示范廠”,那里的工作條件十分優越,同時又經營若干“影子廠”,廠里的條件達不到基本的標準,違法加班也是家常便飯。“西方公司來審查時,廠主就會給他們看‘示范廠,讓他們滿意。而影子廠是不給外國人看的。這就是他們保持低成本的奧妙。”

道德生意圈

“低成本、高道德”的秘密來自“影子工廠”,這是否意味著中國公司完全偽裝了履行社會責任的“高道德”呢?實際上,中國公司對履行社會責任的普遍意識是——慈善捐贈。這有一個前提:你先得賺到錢,然后才有錢捐贈,履行社會責任。

我來到廣州市市中心的一幢摩天大樓,這幢樓屬于余彭年先生。余先生已是80多歲高齡,他曾在中國香港過了30年,從當地的房地產交易中挖到了第一桶金。回到內地后,他繼續壯大了自己的房地產事業。

我搭乘電梯來到58樓,進入余先生的辦公室,看到墻上滿滿地掛著他和多名政府高官握手的照片。在辦公室里,余先生給我展示了一本關于他的攝影傳記,里面全都是他進行慈善事業的照片。“我從香港回到內地,第一件事就是為家鄉的醫院捐了整整一個車隊的救護車。”

對于如何看待慈善事業,余先生驚人地坦白:“生意就是一個圓圈。”他認為,慈善事業其實是商業的一部分,他捐錢給欠發達地區,而“來自當地政府的善意”也能讓他從當地獲取商業利益。并且,這還可能對該地區的房地產交易有所推動。“很難說公司到底是為了提高名聲,還是做好事。”

但余先生也強調:“錢是我從民眾手里賺來的,我要確保捐出的錢用到窮人身上。”然后他又笑了:“但是在把錢捐出去之前,我先得把錢賺到手。”

暫且不管這樣的觀念是否存在偏差,即使慈善捐贈真的幫助到了農民工,其數量也很有限。

隨著中國經濟的大發展,百萬富翁如雨后春筍般成群結隊地出現。有媒體預計,未來五年,中國的百萬富翁人數還將增長34%。但是相對的,2013年中國慈善排行榜的311位慈善家的捐贈總額約為71億元,僅占美國首富比爾·蓋茨在2012年一人捐贈額的60%。

情況還在變糟。余先生認為,在他那一輩的公司結構,一切由他說了算,他可以決定捐贈與否、捐多少。但下一代商人已經與他們不一樣了。“公司的利害相關者眾多,并且年輕一代沒有太強的責任心。他們只想著賺錢而不是做善事。”

看來,這個道德生意圈也面臨著斷鏈的風險。那么西方企業在其中是否發揮了相應的作用呢?

以蘋果為例,他們依賴富士康這樣的中國制造型公司,享受著低價格的好處:富士康的利潤率只有區區4%,蘋果公司則是27%。供應鏈上的豐厚利潤,仍然掌握在零售端的西方公司手里。

在發生了富士康連續自殺事件之后,有人曾就此詢問蘋果公司,喬布斯回答說:“在了解供應鏈各環節工作環境方面,蘋果在整個行業,不,在任何行業都是做得最好的。”如果做得最好的蘋果背后。仍然有16個流水線上的青年工人放棄了自己的生命,其他公司又會是什么樣的情形?

并且,這個回答也沒能說明蘋果公司如何履行自己對中國工人的社會責任這一問題。

也許是“入鄉隨俗”、也許是無能為力,西方企業在進入中國以后,大多也參與進了中國獨特的、岌岌可危的道德生意圈。還有什么辦法能改變這一狀況嗎?

尋找實用的道德

值得慶幸的是,有人想出了好辦法。在中國,大家都向我推薦一個人——比爾·瓦倫蒂諾。他是北美人士,一直跟中國境內的多家外國企業合作。想辦法改善其企業社會責任項目,同時創造價值。他最近受雇于德國化工和制藥巨頭拜耳。

在我離開中國之前,我和比爾通過Skype“面對面”地聊了很久。

在企業的社會責任上,比爾不贊成余先生的觀點,或者說,他不贊成中國企業的普遍道德意識。“在中國麻煩的是,他們講究實用主義。”包括進入中國的西方企業在內,“除非說服企業,社會責任首先能夠創造價值,尤其是經濟價值,否則別想中國企業改變自己的行為。”

在比爾看來,社會責任不是企業的男一種公關形式,而是企業用來創造長期價值的基礎。

2002年,比爾向拜耳提議,推出一個小額貸款項目,向中國農村部分貧困地區的農民提供貸款。拜耳的管理層對此完全摸不著頭腦:“你提的是什么鬼建議?我們又不是銀行,我們是一家化學晶公司。”

但比爾認定,拜耳的化肥和農藥等產品在當地會有巨大的市場,但處在金字塔底層的農民仍然過著自給自足的農業生活,沒有額外的資金,根本沒考慮過購買這類產品。而如果拜耳要想了解這里的市場潛力,就只能深入地投人當地社區。

為了說服拜耳的老板。比爾小心地避而不談任何扶貧的策略,轉而集中強調建立政治關系、創造新市場的優勢。“最好先談經濟、談賺錢,讓他們看出自己的利益所在。接下來,才好趁機討論創造社會價值。”

比爾的這個項目大獲成功。現在,拜耳與當地農民有了最直接的交流,能一邊給農戶發放貸款,一邊教他們如何安全地使用農藥。這不但為拜耳開拓了全新的市場,還讓拜耳積極響應社群需求,改善農民的生活。后來中國農業部很快地參與進來了,他們很喜歡拜耳做的事情——農業部是拜耳在中國最大的利益相關環節,拜耳在中國的新產品,都需要獲得相關的政府許可。

比爾說,想要促進企業社會責任的人士應當首先思考,該怎樣找出公司與社會的交匯點。這比單單修一座學校或教堂更有價值——對企業、當地政府和農民三方都有價值。