高校校園旅游發展態勢與管理機制

黃鳳玲 方付建

[摘 要]近年來高校校園旅游蔚然成風,其發展態勢有增無減,為了更好解決武漢高校校園旅游供求不平衡問題,選取武漢東湖新技術開發區5所高校,在分析校園旅游管理措施基礎上,引入準公共物品理論,試圖基于準公共物品供給主體的研究成果探討高校校園旅游供求不平衡問題的改善建議。

[關鍵詞]高校校園旅游;準公共產品;供求不平衡

[中圖分類號]G649.2[文獻標識碼] A [文章編號] 1009 — 2234(2014)02 — 0142 — 03

[收稿日期]2014 — 01 — 23

[作者簡介]黃鳳玲(1991—),女(藏族),廣西南寧人。研究人員,研究方向:行政管理。

一、武漢高校校園旅游的發展態勢

(一)高校校園旅游的概念界定

自1997年裴澤生最先提出高校旅游概念后,近年來國內關于高校校園旅游概念解釋的文獻不斷增加,綜合學者門的研究〔1〕,高校校園旅游可定義為以高等院校作為旅游目的地,憑借其獨特自然景觀、人文資源、學術氣息,以滿足旅游者精神層面、知識層面為目標,并以此增進社會經濟效益的綜合性旅游項目。近年來,高校校園旅游正以其獨特的文化性涌入我國旅游市場。

(二)高校校園旅游的發展態勢

近年來,高校校園旅游在以北京、上海、武漢、西安為代表的高校云集的城市蔚然成風,在一些大學,校園不僅依山傍水,有著良好自然條件,校內還擁有各類獨具特色的文化景觀,如博物館、古建筑、園林、紀念碑等。

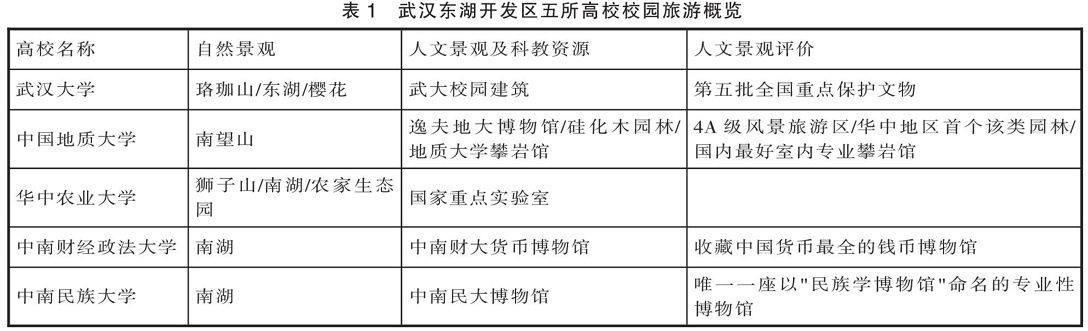

位于中部武漢三鎮中的武昌,集聚著武漢90%高校,新興的武昌東湖新技術開發區更是高校林立,有著武漢大學、中國地質大學等,武大櫻花節期間,每天都有成千上萬來自四面八方的游客參觀。2011年櫻花節期間,最高潮時僅一天就有20萬游客涌入武大校園賞櫻,形成了“江城賞櫻潮”;中國地質大學(武漢)“逸夫博物館”已被國家旅游局批準為國家4A級風景旅游區,在我國高校中尚屬首家,自2005年開館以來,已接待國內外游客近30萬人次,它同時是武漢市標志性建筑之一,其館藏各類地質標本3萬余件,其中自然界極其罕見的珍品近3000件〔2〕。除了武漢大學和中國地質大學外,其他高校校園旅游也蔚然成風(表1)。

二、當前高校校園旅游的管理方式

近年來伴隨著高校校園旅游蔚然成風而來的不僅是社會經濟效益的增高,更多還有高校校園旅游開發、管理等問題。有人指出,當前高校旅游面臨著景觀不足,校園人文氣息缺乏獨特性,基礎設施不適于開展旅游,消費者與高校間缺乏良好的信息溝通渠道,消費者素質的制約,地理限制〔3〕。筆者認為,高校校園旅游管理遇到難題主要歸咎于高校校園旅游產品性質界定不足、高校校園旅游項目供給主體范圍模糊等。而當前對于校園旅游的管理則表現為以下形式:

(一)游客準入管理

從本文選取的高校看,旅游景點多采取收費制或證件制這一結論。2013年2月28日,武漢大學在校園網主頁發布《武漢大學櫻花開放期間校園參觀管理公告》,施行限流“新政”。櫻花開放期間,教學、科研、辦公場所、學生宿舍、食堂等不對游人開放;參觀車輛謝絕入校;適當限制參觀人數,20人以上旅游團體需預約;參觀人員憑票入校,票價為20元;向社會各界和中小學生提供贈票2萬張;校友、65歲以上老人、軍人、殘疾人等免票;中國地質大學(武漢)的逸夫體育館常年采取收費制;中南財經政法大學貨幣博物館設在其圖書館里邊,采取證件制;中南民族大學民族博物館采取收費兼證件制。

(二)游客行為管理

從游客行為管理來看,最有代表性的應屬華中農業大學“志愿者”活動,2013年4月23日下午,華中農業大學資環學院組織一批志愿者深入到學校每一個角落擔當導游工作,勸導和規范游客行為。中南民族大學、中南財經政法大學以及中國地質大學這三所大學的博物館為了更好地保護館內珍物,校方采取針對性措施,如關閉某些地域的活動場所、限制游客數量。

(三)校園旅游資源管理

開發旅游資源指通過適當方式把旅游資源及其所在地改造成具有吸引力的旅游環境〔4〕。本文研究的武漢高校要么具有吸引力的自然景觀,要么具有豐富的文化景觀,對于校園旅游資源的管理,部分研究者提出了自己的建議,如有研究者認為認為中南民族大學校園旅游開發應突出該校特有的民族氣息,增加民族活動等〔5〕。有研究者認為中國地質大學應著重突出其生態特點〔6〕。有研究者分析武漢大學旅游資源,提出應建立專門的旅游機構,設計專門旅游路線等〔7〕。然而,這些都是針對個別學校的分析,筆者認為應充分發揮大學城的聯袂作用,將高校校園旅游資源有效結合起來,設計專門旅游機構,并設立專門旅游線路。

三、高校校園旅游資源是準公共物品

(一)準公共物品的概念

準公共物品是具有不完全非排他性和非競爭性的物品。借助布坎南俱樂部產品理論,可將準公共物品分為以下三類:具有強的非排他性和弱的非競爭性的準公共物品、具有強的非競爭性和弱的非排他性的準公共物品、非競爭性和非排他性都不充分的準公共物品〔8〕。準公共物品可分為兩類:一類是擁擠性的準公共物品,例如有擁擠臨界點的公路、橋梁等;另一類是價格排他的準公共物品,例如高校圖書館對全校師生免費,但對高校師生以外人士設置權限〔9〕。

(二)高校校園旅游資源具有準公共物品特性

有研究者認為,風景名勝區或文物單位風景資源及文物資源無疑是屬于公共性資源,在人們對其觀賞等消費過程中, 具有非競爭性。但當一個風景名勝區或文物單位通過設立門票等手段而成為旅游景區,對旅游消費者進行限制時,旅游景區作為一個產品便具備了消費的排他性。即當旅游景區設立門票進行游客管理時,這個旅游景區便從公共產品轉變為準公共產品〔10〕。而本文分析的武漢幾所高校,大多采取了收費制、證件制等措施。實際上,對于這些高校而言,旅游旺季時才出現擁擠現象(即有一定的競爭性),平日里基本上不產生擁擠現象—(即一般沒有競爭性),但是他們基本上是證件制或是收費制,一定程度上都是具有排他性的。

此外,高校校園旅游資源具有社團產權的特點。有研究者指出,高校圖書館產權主體是俱樂部(社團)產權,在高校師生中,任何一人都可使用圖書館資源,然而校外人士則不是高校這一社團內部的成員,不能享受圖書館的權利〔11〕。本文第二章在對高校校園旅游游客準入管理的介紹中,也提及這幾所武漢高校平時主要采取證件制,這意味著這幾所武漢高校的校園旅游資源的產權主體也是該校的師生,這些師生中的任何一人只要持有能證明是本校師生的證件,就可以享用這些資源,而外來人士,他們不是該校這個社團內部的成員,不享有這方面的權利。

另外,從公共物品外部性角度來說,高等教育機構屬于準公益性事業單位,從該類事業單位設立的目的看,高校擔負著提高社會效益的重任,它們從事著高等教育服務工作,具有正外部效應,生產的高等教育產品具有準公共物品特性,其本身具有有償服務的功能。高校校園旅游資源也屬于高校生產的具有正的外部性的副產品之一,高校校園旅游資源可成為中小學生學習理想地,可為在校師生迎來羨慕眼光,還可為整個社區、整個城市添光。因此,本文認為高校校園旅游資源是準公共產品。

四、準公共物品的供給與管理方式

(一)準公共物品供給的研究

目前,已有不少學者對準公共物品供給或提供進行了研究,可歸類為以下三種方式:政府供給、私人供給以及第三部門的供給。

有研究者主張準公共物品應由私人供給,他認為公共物品供給關鍵不再是效率,而是制度設計,他從政府與私人供給效率比較的角度探討了私人供給公共物品的必要性,還從理論上對私人供給的可行性進行了梳理并分析了“搭便車”現象下私人供給不足的彌補機制,最后其從彩票融資和慈善捐助入手,提出在自愿供給中引入激勵機制提高私人供給水平的觀點〔12〕。

有研究者主張準公共物品應多元供給,他認為從歷史看,公共物品供給主體角色變換從過程上來說經歷了從市場中心到政府中心再到多中心的變換,其中暗含的潛在邏輯是市場失靈——政府失靈——多中心互補。他認為多中心理論所主張的自主供給實際上是在某種程度上形成了布坎南所提出的“俱樂部”物品所能實際達到和實現的帕累托效率的供給方式〔13〕。

除此之外,有研究者認為,準公共物品在政府供給與市場供給組合中存在三條具體路徑:第一,政府供給為主市場供給為輔,主要適用于公共性程度較高或外部性較強的準公共物品或者市場供給機制不完善時;第二,市場供給為主政府供給為輔,適用此種組合方式的準公共物品應是公共程度較低,外部性較小的準公共物品,且該類準公共物品的市場供給機制較完善;第三,政府與市場二者競爭供給,采用此種組合方式的準公共物品既能由政府供給也能由市場供給,它把選擇權交給了準公共物品的消費者〔14〕。

(二)高校校園旅游資源的供給與管理

在上述學者對于準公共物品供給主體研究基礎上,本文認為對于具有一定競爭性且非排他性的高校校園旅游資源,應采取政府與市場合作供給這一方式,由于這類準公共物品具有一定程度的外部性(有一定社會經濟效益),往往出現供給不足現象,采用市場供給方式會帶來效率損失;由于不需消費者付費,會造成消費者超額使用現象,這樣因效率損失超過社會利益而出現不經濟問題,因此,最好辦法應是政府供給和市場供給相結合,再輔以科學方法,即尋求信息不對稱情況下如何實現有效供給,并解決免費搭車問題。

另外,在高校校園旅游資源管理方面,重點突出文中第二章提及的游客行為管理,游客行為管理分為服務性管理和強制性管理,服務性管理主要有人員引導和標志引導兩種,而在強制性管理方面,更多的體現為各種規章制度。在服務性管理方面,比較有代表性的是,此前曾有學者提及陜西師范大學的學生社團旅游社曾推出了針對師大師生的“校園景點一日游”,〔15〕而當時整個西安高校旅游市場一片空虛,漸漸地,這一社團模式在全國各大高校蔓延開來,2008年5月,廣西大學在陽國亮書記的提議下成立了廣西大學校園旅行社。這兩個例子都是華中農業大學展開旅游旺季“志愿者”活動的有力支撐。華中農業大學的“志愿者活動”也起到了同上述的高校校園旅游社團一般的引導游客行為的作用。至于強制性管理,這是目前國內各高校普遍采取的管理方式,高校校園內粘貼有各種游客行為準則,這些都只是各高校校方或在別的高校采取規章約束產生作用下制定的或是創新性的制定新規則,很少有當地旅游行政組織的介入。

五、高校校園旅游資源的供給與管理

高校旅游資源要充分發揮它們文化熏陶功能,必須克服現存的季節性問題,不斷發揮校園旅游資源正外部效應,積極采取措施克服因高校旅游帶來的負外部效應。

(一)高校校園旅游資源的供給方式

筆者認為高校校園旅游資源供給方式應采取政府和市場合作供給這一方式。但把政府供給和市場供給結合起來在實踐上有阻礙。由于人、財、物、職權等有形無形的主客觀限制,相關旅游行政組織難以把管理覆蓋到其轄區范圍內的所有角落,包括高校這一特殊的教育類公共事業單位。因此,高校校園旅游資源缺乏具有法律效力的政策保障。另一方面,國內高校并非全對外開放,對于非高校師生的外來人士有一定出入限制和行為限制,再加上高校是準公益性事業單位,市場難以介入這一領域。因此,筆者認為應該整理出一個共屬于這幾所武漢高校的旅游機構,負責與武漢相關旅游行政組織及武漢相關旅游行業組織進行互動,爭取在政策上給相關旅游行政組織創造出具有新意的高校校園旅游資源管理規定,在吸引資金或服務措施等上爭取相關旅游行業組織的支持。發揮好這一武漢高校旅游機構的內創性和外聯性,在機構人員選取上盡量覆蓋武漢各高校在校就讀旅游管理專業的學生,在人員管理上要突出“以人為本”的服務教育,爭取活動前、活動中、活動后都有一個科學的行程以及記錄工作安排,要找出該機構的團結點所在,也就是要有共同的目標——為游客們創造更好的旅途,讓學生們更好的接收知識,共創武漢文明城。

(二)高校校園旅游資源的管理方式改革

筆者主張建立一個同屬于這幾所高校的旅游機構進行高校校園旅游各方面的管理。第一,發揮大學城的團結精神。各高校緊密協作,成立一個專屬武漢高校的大學生志愿組織,制定嚴密的工作規劃,有效指導各高校不同旅游高峰期的迎接以及疏散工作,本著開放的心態友好往來,團結互助;第二,倡導政府供給與市場供給。各高校應成立相應對外交流部門,積極與各大旅游企業或各中小學校進行良好有效溝通,努力打造校園旅游品牌,爭取開源節流,推出旅游淡季的優惠服務活動,間接引導游客避開旅游高峰,從而降低由此產生的負的外部效應;第三,技術排他和制度排他相結合。武漢各高校應明確單純采取收費制不能解決旅游所帶來的交通擁堵、校園噪音等問題,應在技術排他前提下,積極開拓其他排他手段,比如有效的制度引導,各高校可聯合制定相關校園旅游服務措施,變打壓為積極應對;第四,冷熱相結合。各個高校應更好聯合起來,資源共享,爭取各高校冷熱景點相配套,這就需要各高校相關專業的師生們共同挖掘出含金點所在,發揮好武漢大學城的聯袂作用,爭取為創武漢文明城貢獻出一份力量;第五,設計可行的旅游線路。將高校校園景點進行空間上銜接,投入相應校車等設施。

〔參 考 文 獻〕

〔1〕李明.高校旅游研究:現狀·問題·建議〔J〕.資源開發與市場,2007,(06).

〔2〕趙珊,周亮.武漢高校校園旅游的現狀與發展〔J〕.商場現代化,2011,(07).

〔3〕白戈,等.重新定位高校旅游〔N〕.中國旅游報,2006-01-18.

〔4〕曹承娥.淺議中南民族大學校園旅游開發〔J〕.時代金融,2011,(27).

〔5〕曹承娥.淺議中南民族大學校園旅游開發〔J〕.時代金融,2011,(27).

〔6〕蘇黎蘭.淺談高校旅游的開展——以中國地質大學(武漢)南望山地質生態園為例〔J〕.安徽農業科學,2006,(22).

〔7〕但強.武漢大學校園旅游資源開發研究〔J〕.商業現代化,2007,(26).

〔8〕周自強.準公共物品的政府供給與市場供給比較分析〔J〕.河南金融管理干部學院學報,2005,(06).

〔9〕高培勇.公共經濟學(第三版)〔M〕.北京:中國人民大學出版社,2004.

〔10〕彭德成.中國旅游景區治理模式〔M〕.北京:中國旅游出版社,2003.

〔11〕羅劍麗,吳昌南.高校圖書館公共產品屬性分析〔J〕.青海師專學報,2004,(03).

〔12〕鄭書耀.國內準公共物品私人供給研究綜述〔J〕.信陽師范學院學報:哲社版,2009,(02).

〔13〕鄭謙.公共物品多中心供給研究——基于公共性價值實現的分析角度〔D〕.華東師范大學,2008.

〔14〕孟燕華.事業單位準公共物品供給方式探析〔J〕.重慶科技學院學報:社科版,2008,(05).

〔15〕鄭秀娟,宋保平.給高校旅游多一點關注〔J〕.西部觀察,2003,(03).

〔責任編輯:侯慶海〕