后撤并時代,“村小”如何突圍

胡明剛

2013年12月5日上午,在由21世紀教育研究院等機構主辦的“農村小規模學校發展國際論壇”上,一份名為《農村小規模學校建設研究報告》(下稱報告)的研究報告揭示了中國村級小學當前的命運——仍然掙扎在生存底線上。

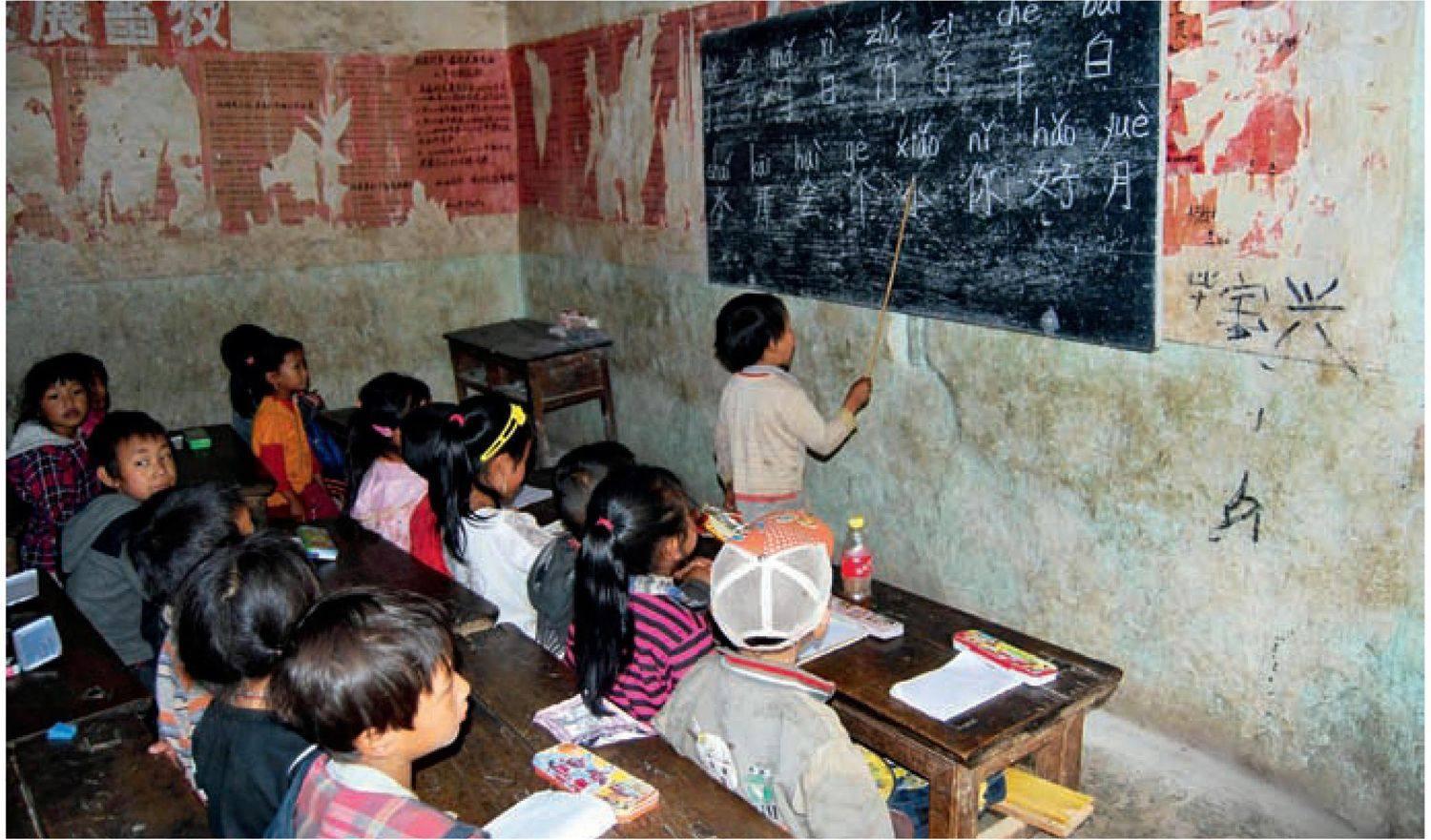

報告所稱的“農村小規模學校”,是指中國農村的村級小學(完全小學)和教學點(不完全小學)。當前農村小規模學校面臨著諸多困境,主要包括:經費短缺、教學設施條件落后,教師待遇差和師資水平低。這些困境嚴重阻礙了農村小規模學校的生存與發展。

報告指出,在撤點并校政策實施了10年以后,國務院辦公廳叫停盲目撤點并校以外,還提出了已經確定的學校和教學點,由當地人民政府進行規劃,按程序恢復,并且采取多種措施辦好教學點,解決撤點并校帶來的突出問題。農村學校進入后撤點并校時代。

中國的農村教育,一直在國家宏觀政策的擺弄下艱難圖存。十余年前決策部門力推的“撤點并校”政策,讓眾多農村學校消失。據《21世紀經濟報道》援引的統計數據表明,自2000年到2009年間,全國農村小學校數由59.78萬所(含教學點)減少到了30.5萬所(含教學點),減少了48.96%。

2012年9月,國務院辦公廳發布的《關于規范農村義務教育學校布局調整的意見》中特別強調:“堅決制止盲目撤并農村義務教育學校”,“在完成農村義務教育學校布局專項規劃備案之前,暫停農村義務教育學校撤并。”教育部發布的數據則顯示,至2012年“撤點并校”被叫停之時,全國還留存了155008所鄉村小學和62544個教學點。

報告指出,在“大躍進”式的撤點并校暫告一段落后,大部分在撤校浪潮中幸存的村級小學和教學點仍舊在生存底線上苦苦掙扎,因為這些學校的規模太小,因而在追求“大而全”的趕超隊伍中顯得微不足道。但也正是這些學校的存在,滿足了大量生活在邊遠農村地區學齡兒童的上學需求。將這些學校辦好正是教育公平的底線所在。

2013年,21世紀教育研究院對其中50多個村小進行個案研究,并對113所學校開展了問卷訪談,回收了80份問卷。

在接受調查的學校中,有67.1%是完小,還有2.4%的學校只剩下一個年級。其中又有14.6%的學校是寄宿制,34.1%的學校曾被撤并過。學校距離鄉鎮最近的1公里,最遠則有60公里。28%的學校學生不足百人,32.6%的學校人數規模在100~200人間。調查發現,這些學校面臨著普遍的困境。

首先便是經費短缺。由于學生人數少,不足100人的學校又大多未能依政府規定、按100人的額度劃撥生均經費,因而生均經費不能滿足學校的基本運轉需求,“管吃不管飽”。調研發現,本身總額有限的生均經費還不能得到足額劃撥,出現被中心校截留用于支付代課教師工資及其他費用的情況。此外,調研組還發現有社會組織捐贈的款項被中心校截留的情況。

資金不足,必然對應著教學設施條件的落后。報告指出,村小的校舍陳舊,危房較多。教學場所“不太安全”“屬于危房”和條件“較差”“很差”的分別占到了三分之一。將近一半的學校沒有運動場。四成的村小沒有圖書室,即便有圖書室藏書也少,對學生很少開放。其中還有3.7%的學校沒有廁所。教學設備短缺的情況也比較常見。

教師工資待遇低更是老生常談的問題。在編教師工資待遇普遍偏低。將近一半的學校還有代課教師,但他們不能同工同酬,沒有社會保障。他們一年的工資按十個月計算,每月只有600多塊錢。江西某村小代課教師的工資是每個月600塊錢,有5天的中餐補助,沒有其他收入。這些代課教師除了工資以外沒有相應的社會保險。

與此同時,師資水平低,缺乏補充更新。報告指出,村小教師年齡老化,8.5%的學校沒有46歲以下年齡段的老師,6.2%的學校55歲以上年齡段教師占比在一半以上。湖南一個學校教師年齡都在55歲以上,學歷水平低。大部分學歷都集中在高中和大專。老師們學歷水平低,教學觀念和知識結構老舊。同時師資不足,師生比的配置方式不合理。全部開齊“英語、音樂、體育、美術、社會、科學”六門課程的學校只有43.9%。

在后撤點并校時代,農村小規模學校面臨的普遍困境導致農村教育存在以下問題:城鎮的學校出現大班額;農村寄宿制學校的管理問題,鄉鎮中心小學低齡學生的寄宿,在生活上缺少照顧,造成了學生心理和生理健康問題;邊遠地區小規模學校生存和發展的問題。

即便存在以上問題,報告也特別指出,一些地方政府出臺政策幫助小規模學校振興,比如新疆、重慶等,還劃撥了相應資金為小規模學校把脈問診,修建校舍,補充師資。除了政府行為,還有村民自發恢復本村學校,比如說黑龍江林口縣的小學等,同時社會組織的介入有一定的影響力。

報告指出,無論從保障學齡兒童就近入學、還是從應試教育向素質教育轉化等角度來看,農村小規模學校都有不可替代的作用和優勢。要真正實現邊遠地區兒童“有學上、上好學”的承諾,中國政府應在公共政策上有所調整。

首先,對農村小規模學校的基本辦學條件,必須設置底線標準,就近、安全、衛生、健康的底線不能突破。

其次,應制定專項政策,設立專項配套資金,建立相應管理制度,以此保障村小的運營資金、公用經費和社會資助的足額到賬。

第三,應提升教師待遇,增加培訓機會,采取多種方式補充師資。例如建設教師周轉房,提供具有激勵效應的特殊崗位津貼,出臺農村小規模學校教師編制的專項政策等。

第四,應加強鄉鎮教育統一領導的建設,帶動學區整體發展。這包括轉變中心學校的職能,把學區的行政管理、教學指導和師資配備的職能交給中心學校。在生源多、學校多的地區,設立專門的學區教育管理委員會,承擔教育管理、教師流動和培養、學校后勤保障的職能。

最后,中國還應鼓勵社區力量參與辦學,創新辦學模式。開放群眾的參與渠道,吸引社區資金和人力到學校的辦學中來,讓學堂成為鄉村文化傳承的重要形式和依托。